圖解太陽系小天體(5)

文/ 葉楠

特洛伊族小行星

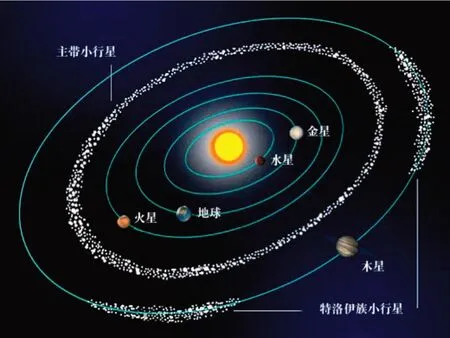

在木星圍繞太陽公轉軌道的L4和L5拉格朗日點附近分布著大批小行星,被稱為木星特洛伊族小行星。這些小行星圍繞在L4和L5兩個細長彎曲的區域內,軌道平均半長徑約為5.2天文單位。據估計直徑大于1千米的木星特洛伊族小行星數量可能有100萬顆之多,與小行星帶類似大小的小行星數量差不多。除了木星擁有自己的特洛伊族小行星之外,天王星、海王星、火星、地球和金星也都擁有自己的特洛伊族小行星。

木星特洛伊族小行星

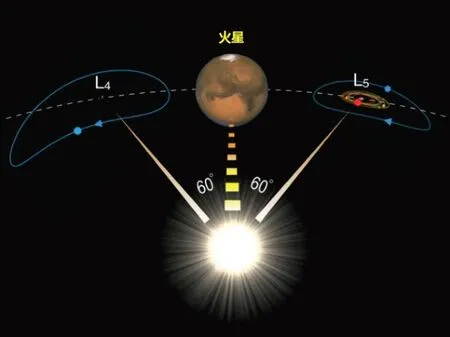

1772年,數學家拉格朗日在研究限制性三體問題時提出,與行星共享軌道且位于行星前后約60度的小天體將被困在這兩片馬蹄形的區域內,區域內的兩個平衡點被稱為拉格朗日點L4和L5,其中L4位于行星公轉方向的前方,L5位于后方。1906年2月,德國天文學家沃爾夫在木星L4點附近發現了一顆小行星,以希臘神話特洛伊戰爭中的人物阿基里斯命名,這也是特洛伊族小行星名稱的由來。截至2021年,已經確認發現的木星特洛伊族小行星數量超過1.1萬顆。圖為木星特洛伊族小行星與主帶小行星相對位置分布。

588號阿基里斯

德國海德堡天文臺的馬克思·沃爾夫是一位擁有諸多發現的天文學家,他將攝影術應用到天文觀測之中,一生中共發現了248顆小行星、2顆彗星以及4顆超新星。他和美國天文學家巴納德是好友兼競爭者的關系。1910年,沃爾夫搶在巴納德前首先觀測到了回歸的哈雷彗星。1904年巴納德發現了一顆特洛伊族小行星,但由于當時并沒有計算出這顆天體的軌道,直到1999年才被確認。于是在沃爾夫發現的諸多小行星中,588號阿基里斯幸運地成為了人類歷史上第一顆被確認的特洛伊族小行星。這顆小行星直徑為130千米,在木星特洛伊族小行星大小排名中位居第4位,軌道周期為11年11個月,和木星公轉周期一致。它的發現也驗證了拉格朗日的預測。圖為發現之初拍攝的“阿基里斯”照片。

兩個陣營中的“內奸”

在木星L4和L5點的小行星雖然都被稱為特洛伊族小行星,但它們的命名也是頗為有趣的。L4點附近的小行星是以戰爭中希臘一方的英雄命名,也被稱為“希臘陣營”,與之相對L5點附近則是“特洛伊陣營”。不過這其中也有兩個例外,分別是“特洛伊陣營”中的“帕特洛克魯斯”和“希臘陣營”中的“赫克托”,這兩顆小行星由于命名時間早于陣營定義的時間,于是不小心深入了“敵營”之中。617號小行星帕特洛克魯斯實際上是由兩顆小行星組成的雙星系統,直徑分別為122千米和112千米,彼此相距680千米,每4.3天相互繞轉一周。624號小行星赫克托是木星特洛伊族小行星中最大的一顆,而且也是太陽系內最狹長的一顆,它的長軸達403千米,但平均直徑只有201千米。估計它很可能是由兩顆小行星密接而成。圖為藝術家筆下描繪的“帕特洛克魯斯”(上)和“赫克托”(下)。

天王星特洛伊族小行星

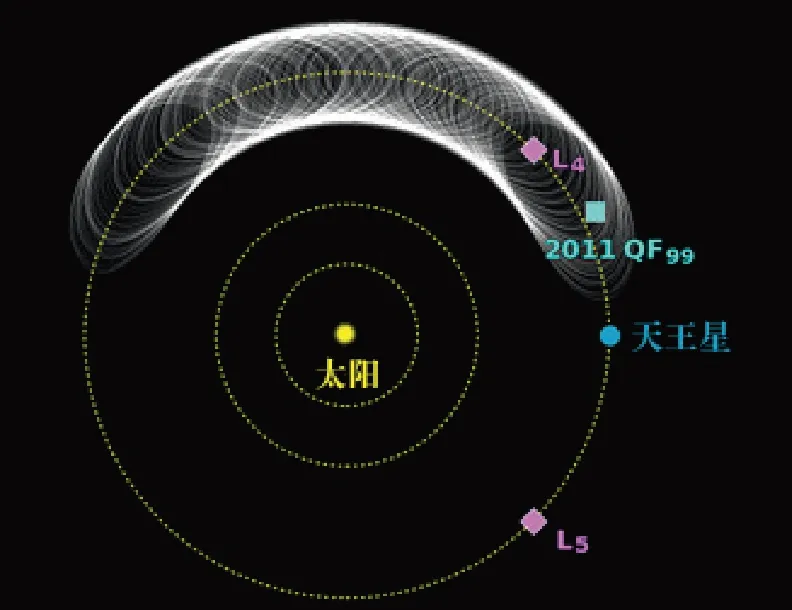

木星是太陽系中擁有特洛伊族小行星數量最多的天體,在其他大行星附近是否也有特洛伊族小行星的存在呢?答案是肯定的。天王星雖然距離我們更加遙遠,但依靠現代觀測技術已經發現了兩顆天王星的特洛伊族小行星。小行星2011 QF99圍繞天王星L4點運行,但它只是被天王星俘獲的一顆小行星,它將在天王星L4點運行大約7萬年(圖為它未來的運行軌跡)。2014 YX49同樣也位于天王星L4點,它成為天王星的特洛伊族小行星已經有大約6萬年時間,并且還將繼續運行8萬年。

海王星特洛伊族小行星

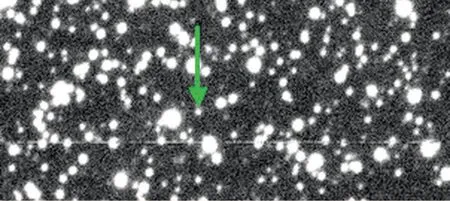

相比于天王星,已經確認的海王星特洛伊族小行星數量要更多一些。在海王星L4點上發現了24顆,L5點上發現了4顆。最早發現的海王星特洛伊族小行星是位于海王星L4點附近的2001 QR322。2010年天文學家在對銀河系中心附近恒星被塵埃云遮擋的區域進行巡天觀測時偶然發現了2008 LC18,這是海王星L5點上發現的首顆特洛伊族小行星(圖為當時發現時的照片)。2013年底,正飛向冥王星的新視野號探測器在途徑海王星時發現了2011 HM102,這是已知軌道傾角最大的海王星特洛伊族小行星。除此之外,海王星還擁有數顆高傾角特洛伊族小行星,研究表明這些小行星大都也是被海王星俘獲的,而不是在太陽系早期形成的。

火星特洛伊族小行星

如果特洛伊族小行星更多的是被大行星通過引力俘獲的,那對于火星來說似乎有些困難。因為在八大行星中,火星的質量僅排在倒數第二位。不過迄今為止已知的火星特洛伊族小行星數量也達到了14顆:火星L4點1顆,L5點13顆。其中最著名的是1990年帕洛瑪天文臺發現的5261號小行星尤里卡,是第一顆被發現的火星特洛伊族小行星,與其他大多數特洛伊族小行星不同的是,“尤里卡”呈紅色、反照率適中,位于火星L5點的中心處,這被認為是起源于太陽系早期的標志——從太陽系誕生之初到現在它一直位于這個穩定的位置上。

地球特洛伊族小行星

2010年10月,廣域紅外巡天探測者空間望遠鏡發現了2010 TK7,這也是人類歷史上首次發現地球的特洛伊族小行星。2010 TK7的直徑約300米,公轉周期365.394天。由于太陽的引力作用,特洛伊族小行星一般不會一直固定在拉格朗日點上,而是在其附近的環形軌道上運行。2010 TK7的軌道則不同尋常,它甚至可以運行到接近日地L3點,在L4和L3點之間運行的周期約為400年。2020 XL5是2020年12月泛星計劃巡天發現的第二顆地球特洛伊族小行星,直徑1.2千米,不過由于金星的引力擾動將會使它慢慢脫離現在的軌道位置,因此它只會在地球L4點附近停留大約4000年。圖為這兩顆地球特洛伊小行星現在的軌道位置示意圖。

金星特洛伊族小行星

2013 ND15也是由泛星計劃巡天發現的,是迄今為止已知唯一一顆金星特洛伊族小行星。它是一顆阿登型小行星,軌道半長軸為0.7235天文單位,與金星軌道極為相近。它的偏心率高達0.6115,在環繞金星L4點的軌道上運行。基于反照率估算出其直徑為40~100米,雖然它的軌道也會穿越地球和水星的軌道,不過并沒有被列入具有潛在威脅的小行星列表中。2016年6月,它曾經近距離接近地球,最近距離為0.077天文單位。圖為泛星計劃位于夏威夷的口徑1.8米望遠鏡。

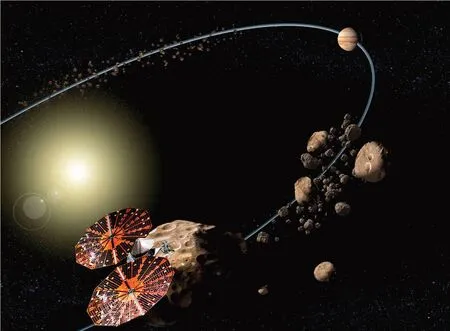

露西號小行星探測器

2021年10月16日,“露西號”從卡納維拉爾角空軍基地發射升空,計劃于2027年抵達木星L4點的“希臘陣營”,對其中4顆小行星進行探測,之后預計在2033年抵達木星L5點的“特洛伊陣營”,對617號小行星帕特洛克魯斯進行探測。“露西號”的命名來自于著名的阿法南方古猿,寓意對特洛伊族小行星的研究有助于揭開行星演化的奧秘。

太陽系內大行星特洛伊族小行的數量可能和主帶小行星數量一樣多。關于特洛伊族小行星的研究對于探索太陽系的起源、行星的形成,甚至地球上生命的誕生都有著重要的聯系。期待“露西號”在不遠的未來能為人類帶來更多新的發現。讓我們的目光繼續指向位于海王星外側的柯伊伯帶,那里或許擁有更多數量的太陽系小天體。在大行星的引力擾動下,偶爾還會有小天體飛離這片區域,有的游蕩在木星和海王星軌道之間,成為半人馬型小行星;有些甚至會飛入內太陽系,成為一顆短周期彗星,而彗星在軌道上遺撒的物質如果有機會落到地球上便會成為一場流星雨。