語料庫視角下《故都的秋》兩英譯本翻譯風格對比研究

劉惠婻 姜誠

關鍵詞:《故都的秋》 張培基 王椒升 語料庫 譯者風格

一、引言

《故都的秋》是中國現代著名作家郁達夫的作品,描寫了北國之秋的清靜悲涼。作品問世后廣為流傳,并被許多翻譯家譯為外文。本文選取張培基與王椒升的譯文,自建語料庫,采用定性與定量相結合的方法,對比分析兩位譯者在翻譯風格上的差異,旨在為語料庫視角下譯者風格研究提供一些啟示,以供翻譯愛好者學習和借鑒。

二、基于語料庫的譯者風格研究

譯者風格即譯者的翻譯風格,指的是譯者在選擇翻譯文本、翻譯策略與方法以及文本語言等方面所表現出的個性化特征。自有了翻譯以來,便有對于譯者風格的討論,過去這種討論主要集中在對于翻譯策略和方法的使用上,結合具體的例子進行定性分析,如歸化和異化、直譯與意譯等。但是這類研究的缺點在于從具體的例子中得出結論,局部代替整體,顯得有些片面。貝克(Mona Baker)首先將語料庫應用于翻譯學研究后,于2000 年發表了Towards a Methodology for Investigating the Style of a Literary Translator 一文,首次利用語料庫研究譯者風格。現在,語料庫譯者風格研究已發展成為語料庫翻譯學研究的重要分支,受到國內外研究者的關注。

三、研究方法及步驟

筆者以張培基、王椒升《故都的秋》兩英譯本為基礎,自建平行語料庫,使用Antconc 和Wordsmiths 6.0 兩種常用的語料分析工具,從詞匯(類符形符比、詞匯密度、平均詞長及高頻詞)和句子(平均句長和邏輯顯化)兩個層面對比分析兩個英譯本,采用定性與定量相結合的方法,研究兩位譯者翻譯風格的不同之處。

四、詞匯層面對比分析

(一)類符形符比(TTR)、標準類符形符比以及詞匯密度

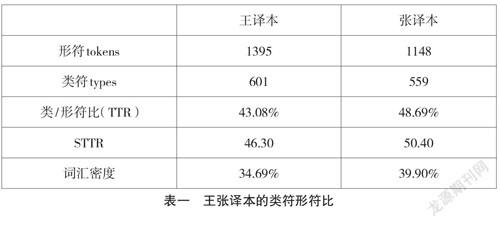

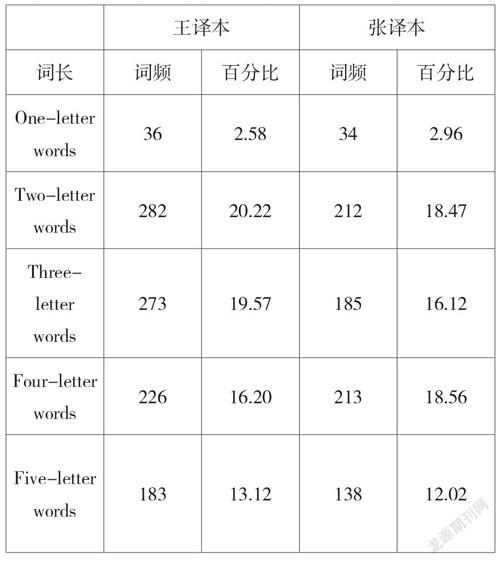

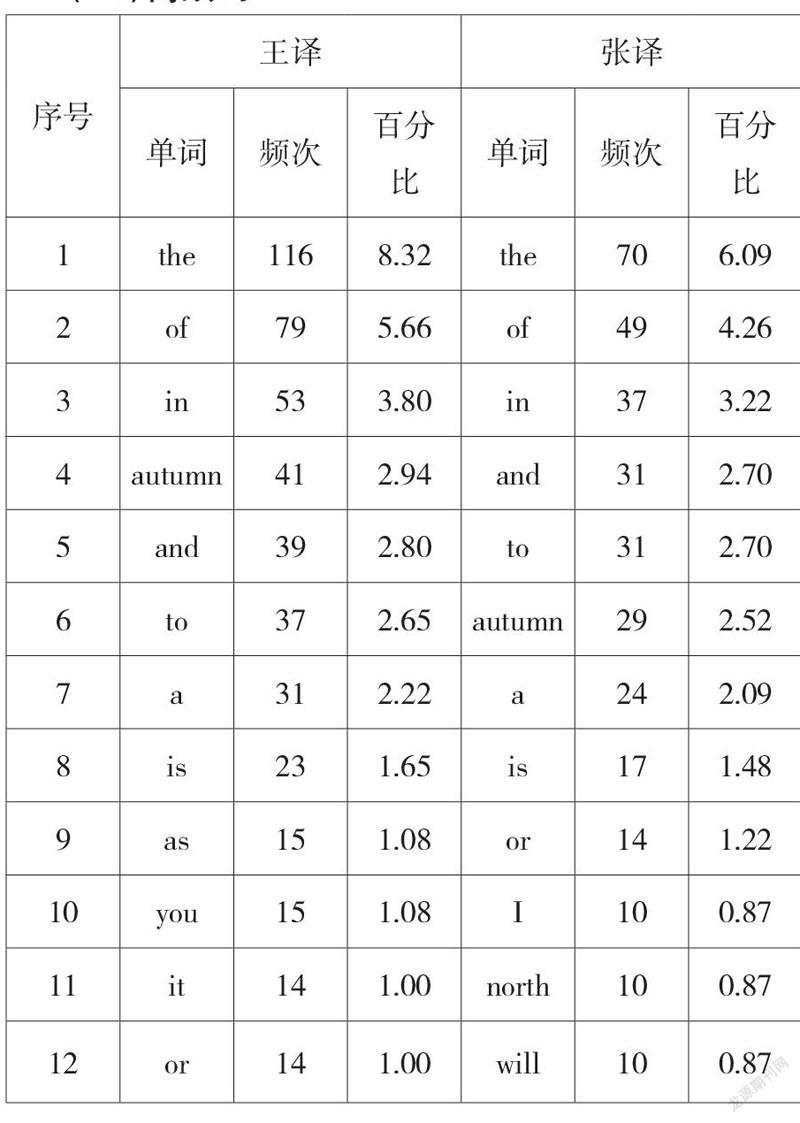

類符形符比指的是特定語料中類符與形符的比率。類符是語料庫中不同的詞語,形符是所有的詞形,二者的比率體現了語料的詞語變化度,從而可以用于衡量語料的難易程度。TTR 值越大說明文本使用的不同詞匯量越多,文本詞匯更加豐富多樣。表一是王張兩譯本的TTR值對比,張譯TTR值更大,說明張譯詞匯更具豐富性和多樣性。

但是一種語言在特定時期的詞匯量是有限的,當語料庫容量不斷擴大時,形符數也會隨之持續增加,但類符數不一定會增加,那么語料庫容量越大,TTR值反而會越小,得出的結果便喪失了參考性。這時就可以用標準類符形符比(STTR)來衡量語料庫的詞匯變化。STTR指的是按一定的長度分批計算文本的TTR,再求均值,最終反映文本信息量的大小。將兩譯本的STTR值與英語國家語料庫BNC的STTR值相比較,王譯為46.30,張譯為50.40,而BNC為41.20,這說明兩篇譯文在用詞方面比英語國家的常用語更加多樣。

詞匯密度,即實義詞的稀疏程度,是衡量文本信息量的一個標準。詞匯密度越大,說明實詞比重越大,文本信息量就越大。由表一可知,張譯本實詞數更多,密度更大,用詞更多樣,文本信息量更大,閱讀難度也更大。

綜上比較可得出以下三個結論:1. 張譯TTR 值、STTR 值和詞匯密度值都更大,說明譯文詞匯更加豐富多樣,文本信息量更大。2. 兩譯本作為文學翻譯作品,用詞都比英語國家常用語更豐富。3. 王譯文更加接近英語國家常用語詞匯的豐富度和閱讀難度。

(二)平均詞長

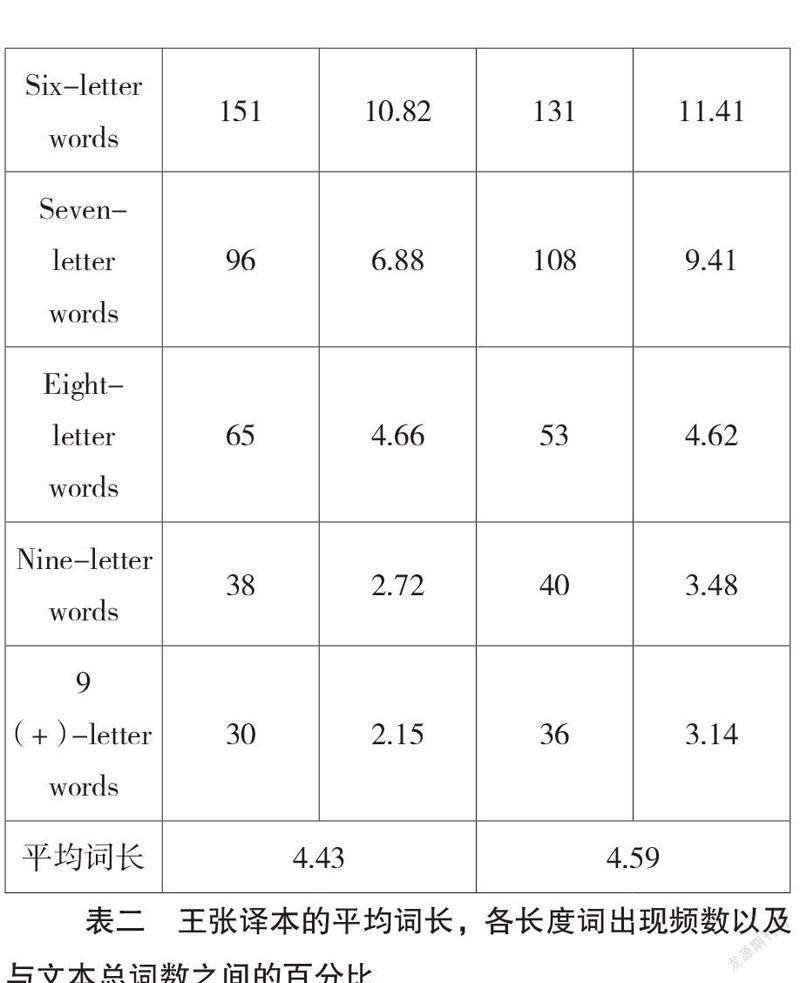

平均詞長指文本所有單詞的平均長度,能夠反映文本詞匯的復雜程度。平均詞長越長,則說明文本中使用的長詞越多,文本越復雜。普通文本的平均詞長約為四個字母,低于四個字母說明用詞相對簡單,高于四個則說明用詞較為復雜。為了客觀地比較兩個譯本各長度詞的使用情況,筆者分別計算出王譯和張譯的平均詞長,各長度詞出現頻數以及與文本總詞數之間的百分比,結果如表二:

王譯的平均詞長為4.43 個,張譯的平均詞長為4.59 個。兩個譯本的平均詞長只略高于4,說明整體用詞較簡單,兩譯文之間平均詞長接近,總體用詞難度沒有本質區別。另外,兩個譯本主要由簡單詞匯構成,2-6 個字母單詞占比較大,說明兩位譯者都傾向于使用通俗易懂的詞匯,這進一步說明兩個譯本用詞復雜化程度都不高,符合散文精練、簡潔的語言特點。

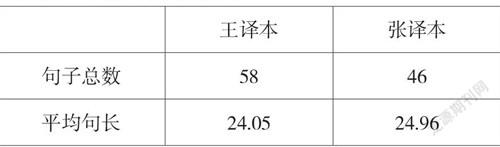

(三)高頻詞

對比兩篇譯文的高頻詞,可以發現,原文無主句較多,兩位譯者在處理無主句時有明顯的風格上的不同,王譯傾向于選擇主語you,而張譯傾向于選擇第三人稱單數或者以事物作主語。

例1:腳踏上去,聲音也沒有,氣味也沒有,只能感出一點點極微細極柔軟的觸覺。

王譯:Tread on them, and you are conscious only ofa very slight and soft sense of touch, with neither soundnor smell.張譯:Quiet and smelless, they feel tiny and soft underfoot.原文是無主句,王譯補充出主語“you”,而張譯則以事物作主語,選擇了第三人稱復數。另外,張譯在時態上傾向于將來時,而王譯則更傾向于一般現在時。

例2:像花而又不是花的那一種落蕊,早晨起來,會鋪得滿地。

張譯:On getting up early in the morning, you willfind the ground strewn all over with flower-like pistilsfallen from locust trees.王譯:You get up in the early morning, to find theground carpeted all over with their fallen petals, whichstill have something of the look of flowers, thoughactually not flowers any longer.在例2 中,原文采用了一般現在時,張譯采用了將來時,而王譯則忠實于原文,采用了一般現在時。

五、句子層面對比分析

(一)平均句長對比

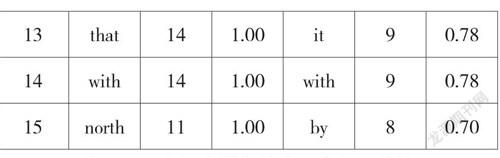

句子的長短在一定程度上可以體現句子的復雜程度。根據表四可知,王譯本句子總數為58,平均句長24.05;張譯本句子總數為46,平均句長24.96。相比較,張譯句子總數更少,平均句長數值更高,說明句式更復雜一些,長難句更多。

例3:秋并不是名花,也并不是美酒,那一種半開半醉的狀態,在領略秋的過程中,是不合適的。

王譯:Autumn is not a famous flower, nor a deliciouswine. It is inappropriate while enjoying the pleasures ofautumn to expect something in a state of half-open orhalf-tipsy.

張譯:Unlike famous flowers which are most attractivewhen half opening, good wine which is most temptingwhen one is half drunk, autumn, however, is bestappreciated in its entirety.在例3 中,原文是一個長句,王譯處理為兩句話,句式較為簡單,而張譯采用了兩個定語從句和一個連詞,合并成為一個長難句。相比較而言,張譯平均句長更長,句式更加復雜。

(二)邏輯顯化

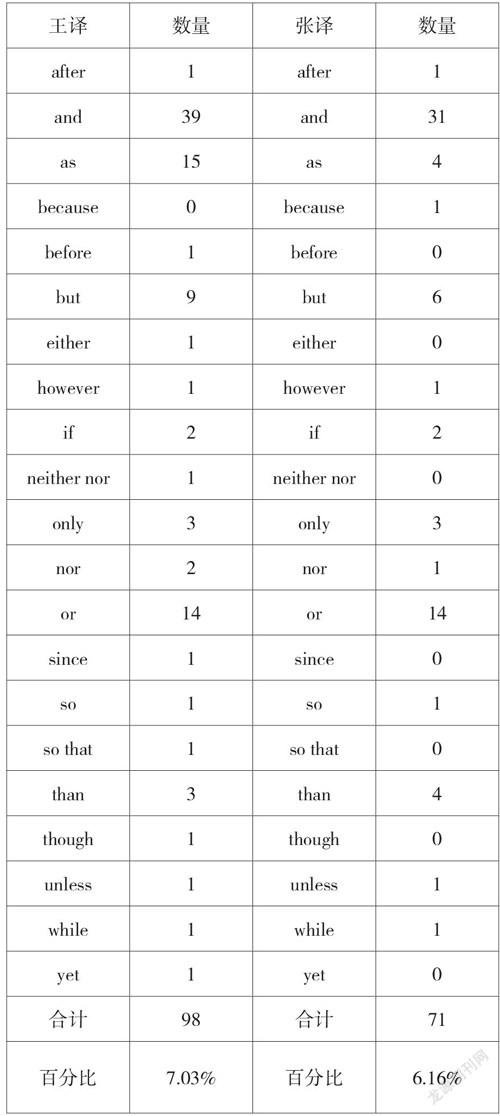

漢語作為意合型語言,注重意義之間的內在聯系,而英語則是形合語言,主要依靠連接詞連接句子成分。因此在漢譯英過程中,譯者應補充適當的連接詞或其他成分,將原文內在的邏輯顯化出來。連詞是邏輯顯化的重要手段之一,在英語中的使用頻率較高,在當代美國英語語料庫中,連詞占總庫容的5.81%。在漢語語料庫中,連詞比例僅有英語的一半。

由表五可知,兩譯文連詞比都高于5.81%,說明王譯和張譯都符合英語重形合的特點。王譯本連詞有20 種,98 個;張譯連詞14 種,71 個。相比之下,王譯連詞種類更豐富,數量更多,譯文語言的邏輯顯化程度更高。

這也進一步證明第二部分的結論,即張譯文詞匯密度高,實詞數量多,功能詞數量少。

例4:北方的秋雨也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得像樣。

王譯:Somehow rain in autumn falls in the North moremagically, as it were, than it does in the South— moretastefully, more becomingly.張譯:They also seem to differ from those in the South,being more appealing, more temperate.在例4 中,王譯用了“as”和“than”兩個連詞,而張譯版本中僅有“also”一個連詞,可以看出王譯譯文語言邏輯顯化程度更高。

六、結論

本文以張培基、王椒升《故都的秋》兩英譯本為基礎,自建平行語料庫,使用Antconc 和Wordsmiths 6.0兩種工具,從詞匯和句子層面對比分析,采用定性及定量相結合的方法,研究兩位譯者翻譯風格的不同之處,最后發現,在詞匯層面,張譯本詞匯更豐富,且實詞數更多,密度更大,用詞更多樣,文本信息量也更大,而王譯本更加接近英語國家常用語詞匯豐富度;在句法層面,張譯平均句長更長,句式更復雜一些,而王譯本句子邏輯顯化程度更高。綜上對比,王譯本用語習慣和語言難度更接近英語國家語料庫,更加適合英語母語者閱讀,而張譯本內容更豐富,符合散文的語言風格,作為翻譯作品的語言特色更突出。