用于WPT 的高效率氮化鎵E 類功率放大器研究

楊 沛 ,唐 君 ,袁 芳 ,郭玉潔 ,張 旭

(1.中國科學院半導體研究所,北京 100083;2.中國科學院大學 電子電氣與通信工程學院,北京 100049)

無線供能的概念是19 世紀90 年代美國工程師特斯拉[1]提出的,并進行了實驗驗證。此后一直到2007年,美國麻省理工大學的研究團隊首次實現磁共振[2]的無線能量傳輸電路,大大促進了無線供能的發展。無線供能目前已廣泛應用于消費電子領域如手機無線充電、智能手表、電動牙刷[3-5],以及醫療電子領域如脊髓刺激、腦植入、心臟起搏器[6-8]等。因此,提高無線能量傳輸系統的效率,促進WPT 在能量傳輸領域的發展,成為當前無線能量傳輸領域的熱門研究課題。

合理設計發射模塊的功率放大電路可以有效提高無線能量傳輸系統的效率。目前,無線能量傳輸系統的發射電路廣泛采用橋式逆變器拓撲或線性功率放大器,存在輸出頻率有限、逆變器功耗高等問題。就E類功率放大器而言,其可以通過參數調節實現零電壓開關(ZVS),理論效率可達100%,能最大限度地降低功耗[9-10]。如儲江龍等[11]選用飛思卡爾公司的MRF6V2300N 型場效應晶體管作為功率管,在8.5 MHz 工作頻率下,PAE 最大可達92.2%。崔順等[12]通過對E 類功率放大器負載進行阻抗匹配設計,傳輸效率最高達到89.3%。

但是,在上述已有的工作中,都是基于硅基器件進行電路設計,由于功率管導通阻抗和電路參數設計等原因導致的一系列損耗使得E 類功率放大器的傳輸效率離理論效率尚有一段距離。因此,為提高E 類功率放大器的傳輸效率,本文設計了一款工作頻率為13.56 MHz 的基于GaN 的高頻高效E 類功率放大電路。將GaN 晶體管模型導入先進設計系統Advanced Design system(ADS),建立了E 類功率放大器的仿真電路并進行仿真,主要包括電路靜態工作點選取、穩定和偏置網絡設計、阻抗匹配和整體電路調試等工作,并給出了仿真結果。仿真結果表明,通過引入氮化鎵晶體管,憑借其高電子遷移率和低導通阻抗的優良特性以及本文良好的阻抗匹配電路設計成功降低了損耗,使PAE 最大可達97.4%,接近E 類功率放大器理論最大效率。本文所設計的E 類功率放大電路具有高效率、大功率的特點,可作為高效率電源元件用于可穿戴和便攜式電子設備的無線能量傳輸系統,從而有效改善此類應用的能量傳輸效率和傳輸距離。

1 理論分析

首先對WPT 系統的傳輸效率和E 類功率放大器的損耗進行理論分析。雙耦合線圈WPT 系統等效電路如圖1 所示,其中US為電源,RS為電源內阻,LTX和LRX分別代表發射線圈和接收線圈的電感,R1和R2分別代表LTX和LRX電感的等效阻抗,CTX和CRX分別代表發射端和接收端的諧振電容,RL是等效負載,M 是線圈的互感。

圖1 雙耦合線圈WPT 系統等效電路Fig.1 Equivalent circuit of dual-coupling coil WPT system

根據等效電路理論模型,發射電路和接收電路的等效阻抗Z1、Z2可以分別表示為:

假設發射回路電流為I1,接收回路電流為I2,對兩個回路運用基爾霍夫定律有:

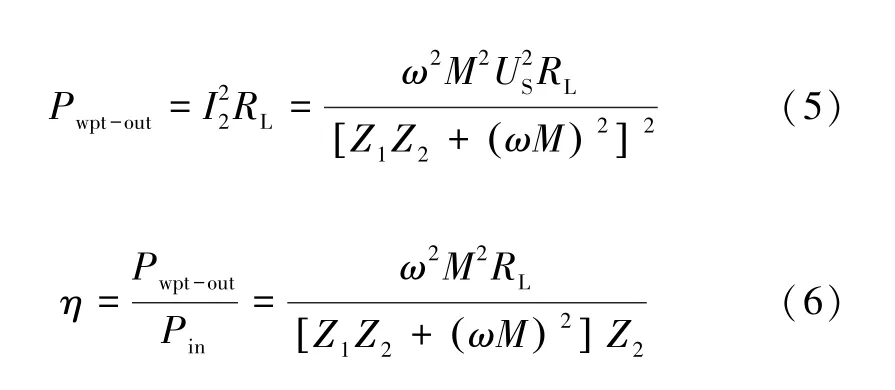

則可以得到WPT 系統的輸出功率(Pwpt-out)和傳輸效率(η)為:

當發射線圈和接收線圈諧振時,輸出功率和傳輸效率達到最大,此時Z1和Z2的虛部為零[2]。則方程(5)和(6)可以表示為:

由公式(8)可知WPT 的傳輸效率η和諧振頻率ω成正比,根據ISM 頻段劃分規則,本文將諧振頻率選擇為13.56 MHz,相比于目前更加廣泛應用的kHz 級諧振頻率,MHz 級諧振頻率可以顯著提高傳輸效率和傳輸距離。

E 類功率放大電路的等效電路如圖2 所示,E 類功率放大電路的功率損耗主要包括飽和電壓引起的功率損耗和飽和導通電阻導致的損耗。根據文獻[13],飽和電壓和飽和導通電阻導致的損耗可表示為:

圖2 E 類功率放大電路等效電路圖Fig.2 Equivalent circuit of class-E power amplifier

式中:PV為飽和電壓導致的損耗;Vsat為飽和電壓;VDD為電源電壓;Pi為輸入功率;PR為飽和導通電阻導致的功率損耗;Ron為飽和導通電阻;RL為負載電阻;g為中間量[14]。

通過方程(9)~(10)可知,E 類功率放大器的開關功率損耗與飽和電壓以及飽和導通電阻成正比,而飽和電壓又與飽和導通電阻成正比。因此,為了減小功率損耗,提高效率,要求功率開關管的導通阻抗要小。

經過上述分析,本文選擇宜普電源轉換公司的EPC2016C 型晶體管作為開關管,EPC2016C 是用寬禁帶半導體材料制造的GaN 功率晶體管,具有高的電子遷移率和低的導通阻抗[15],適合用于設計高頻高效的E 類功率放大器。

2 設計與仿真

2.1 穩定性電路設計和靜態工作點仿真

E 類功率放大器的功率管工作在開關狀態,柵極所加電壓為功率管的控制信號。為了降低功率管的損耗,需要選擇合適的靜態工作點使功率管處于臨界導通狀態。故對GaN 功率晶體管EPC2016C 進行了DC掃描仿真,得到圖3(a)和圖3(b)所示的I-V特性曲線和傳輸特性曲線。根據仿真結果和晶體管數據表,確定晶體管的柵-源偏置電壓為1.3 V,同樣,根據晶體管漏極最大工作電壓與電源電壓之間的關系[16],晶體管漏極電壓確定為20 V。同時,為了防止放大電路在工作頻率下發生振蕩,需要進行穩定性設計和仿真。本文在功率開關管的柵極增加一個電阻以提高穩定性,同時并聯一個電容以補償電阻的損耗。得到的電路穩定性仿真結果如圖4 所示。經過穩定性補償后,電路在工作頻率為13.56 MHz 時的穩定性系數達到1.262,可以穩定工作。

圖3 EPC2016C 直流掃描仿真結果。(a)I-V 特性曲線;(b)傳輸特性曲線Fig.3 The simulation results of DC sweep for EPC2016C.(a) I-V characteristic curves;(b) Transmission characteristic curve

圖4 穩定性電路仿真結果Fig.4 The simulation results of stability circuit

2.2 阻抗匹配電路設計與仿真

為減少功率反射,提高功率放大電路的傳輸效率,本文設計并仿真了輸入阻抗匹配電路和輸出阻抗匹配電路。首先通過迭代使用負載牽引仿真和源牽引仿真,得到最佳負載阻抗ZL為22-j2.4,最佳源阻抗ZS為39.2-j2.6,如圖5 所示。然后使用史密斯圓圖設計了阻抗匹配電路,所得輸入阻抗匹配電路和輸出阻抗匹配電路如圖6 所示。

圖5 (a)負載牽引和(b)源牽引結果Fig.5 The result of (a) load pull and (b) source pull

圖6 輸入/輸出阻抗匹配電路。(a)輸入阻抗匹配電路;(b)輸出阻抗匹配電路Fig.6 Impedance matching circuit of input/output.(a) Impedance matching circuit of input;(b) Impedance matching circuit of output

2.3 整體電路性能仿真驗證

將穩定性電路、偏置電路、阻抗匹配電路進行整合并增加電容濾波電路,其中電容根據公式C=1/f計算得到。最終E 類功率放大電路的整體電路如圖7 所示,其中部分元件參數已調整至常見參數,無需特制相應元件,降低了成本。

圖7 E 類功率放大器整體電路Fig.7 Circuit of class-E power amplifier

將柵極偏置電壓設置為1.3 V,漏極直流電源電壓設置為20 V,仿真頻率設置為13.56 MHz,掃描變量為輸入功率RF power,得到仿真結果如圖8 所示,其中PAE 和輸出功率Pout隨輸入功率變化的仿真結果如圖8(a)所示,PAE 和Pout隨負載變化的仿真結果如圖8(b)所示。

圖8 E 類功率放大電路仿真結果。(a)功率附加效率PAE 和輸出功率Pout隨輸入功率變化曲線;(b)功率附加效率PAE 和輸出功率Pout隨負載變化曲線Fig.8 The simulation results of class-E power amplifier.(a) Simulation results of PAE and Pout with RF power;(b) Simulation results of PAE and Pout with load

仿真結果表明:當輸入功率為27 dBm 時,PAE最大可以達到97.4%,輸出功率為44.4 dBm。當負載從20 Ω 到100 Ω 變化時,PAE 可以保持在90%以上,Pout在42 dBm 到45 dBm 之間。

圖9 是功率開關管漏極的電壓與電流仿真波形圖。可以看出電流和電壓的最高點不重合,因此開關管功率損耗較小,從而實現高效率能量傳輸。

圖9 E 類功率放大電路仿真波形Fig.9 Simulation waveform of class-E power amplifier

表1 為本工作和前人工作的對比,可以看到本文設計的E 類功率放大器性能更為突出,功率附加效率更接近理論值。

表1 各種E 類功率放大器性能比較Tab.1 Performance comparison of various type E power amplifiers

3 結論

綜上所述,本文通過理論分析并引入氮化鎵功率晶體管成功設計了一款工作頻率為13.56 MHz 的E 類功率放大電路,同時運用ADS 對電路進行了仿真設計。仿真結果表明,本工作所設計的E 類功率放大電路的功率附加效率(PAE)最大可達97.4%,此時輸出功率可達44.4 dBm。負載在20~100 Ω 范圍內變化時,功率放大器的PAE 都能保持在90%以上,且輸出功率在42~45 dBm 之間,因此可靈活配置不同的發射諧振線圈,實現不同場景的無線能量傳輸需求,可以廣泛應用于如可穿戴和便攜式電子設備等無線能量傳輸系統中,為其提供高效、穩定和靈活的電源,解決相關設備供電難題。