情感啟發式對風險選擇的影響 *

苗秀影 遲立忠

(北京體育大學心理學院,北京 100084)

1 引言

風險選擇行為既存在于風險感知強烈的活動中,也發生在日常生活中,是指個體對不同概率的風險結果的選擇(Mukherjee, 2010)。個體進行風險選擇行為的可靠依據是其風險判斷的主觀值,即個體對某一活動或事件的風險感知程度,它代表了個體的冒險程度,表現為較低的風險判斷主觀值會導致個體傾向冒險,引發風險行為,較高的風險判斷主觀值會促使個體規避風險,引發自控行為(陳海賢, 何貴兵, 2011)。

雙重加工理論(dual-process theory)認為個體存在著兩種不同的加工過程,基于情感的經驗系統和基于理性的分析系統,前者以情感或情緒狀態作為判斷和決策的首選策略,避免大腦進行復雜的計算,快速直接,稱為系統1;后者以邏輯推理作為判斷和決策的首選策略,經過大腦的仔細思考,力圖做出最優選擇,稱為系統2(艾炎, 胡竹菁, 2018; 孫彥 等, 2007)。雙重加工理論廣泛應用于風險選擇或判斷領域,用以解釋風險判斷的加工過程。依據該理論,借助系統1進行的風險選擇行為主要基于對某活動或事件的厭惡和危險的記憶,輸出的直覺性反應是經驗或情緒系統的產物;而借助系統2進行風險選擇行為時會對某活動或事件進行詳細分析或推理,輸出的風險感知判斷是理性系統加工的產物(Skagerlund et al.,2020)。Schwarz和Clore(1988)指出,人類的風險選擇或判斷與情感過程聯系密切。越來越多的研究也表明,個體對風險的判斷受情感驅動,是經驗系統或情感的產物(Hine et al., 2019; Scherer et al., 2018; Slovic et al., 2002, 2007; V?stfj?ll et al.,2016; Wu et al., 2018)。

個體會有意識或無意識地利用自己對風險活動或事件的主觀情感反應做出判斷,研究者將個體這種依據頭腦中風險活動或事件的表征所激起的情感體驗進行判斷的方式稱為情感啟發式(Kahneman, 2011; Loewenstein & Lerner, 2003)。當前關于情感啟發式影響風險選擇或判斷的心理學研究主要基于兩個視角,其一關注與風險活動無直接關系的情緒受到誘發后,個體在不同情緒激活狀態下對該活動的風險和收益的評估(Kralik et al., 2012; Watson et al., 2017);其二關注由風險活動本身屬性所傳遞的情緒感受,以及個體受該情緒狀態啟發所做出的對該活動風險和收益的評估,其中的風險-收益相關系數能夠顯示個體的情感啟發式傾向,此觀點得到Skagerlund等人(2020)研究的證實,也是本文所依托的研究視角。

風險-收益的(逆)相關系數(Risk-Benefit Index, RBI)可以作為評價情感啟發式傾向的指標,這在以往研究中已得到普遍認同。研究發現,對某活動的厭惡或危險感受增加,會導致對該活動的風險感知增加,收益感知減少(Finucane et al., 2000; Keller et al., 2006; V?stfj?ll et al., 2014),并且風險-收益的逆向相關在間隔兩年后仍然存在(Connor & Siegrist, 2016)。這表明,個體的情感啟發式傾向與RBI緊密相關,并且此關聯具有普遍性和穩定性,據此可推斷,較低的情感啟發式傾向可以導致風險和收益判斷之間較弱的負向關系(李海軍 等, 2014; Kralik et al., 2012; Slovic et al.,2002; Watson et al., 2017)。

基于以上推斷,Skagerlund等人(2020)從以往調查風險感知和風險行為的研究中選取題項,設計了一份包含64個題項,涵蓋社交領域、健康領域、感覺尋求領域、經濟領域、低風險日常活動和中風險日常活動的問卷,線上招募被試對該問卷進行風險-收益評估,并在此基礎上進一步測試個體的其他認知能力(主要由系統2主導),如執行功能、工作記憶、計算能力等。研究假設為,由系統2主導的能力越強,個體對風險的感知和判斷越客觀,利用情感啟發式進行風險和收益的判斷越低,其風險和收益的負向相關越弱。該研究證實了風險選擇或判斷中的情感啟發式可以通過對不同領域活動的風險-收益評估進行測量,其相關系數構成表征個體依賴情感啟發式的指標,表明了通過題目測試個體情感啟發式傾向的可行性。

盡管以往的研究已經表明,個體知覺風險和收益總是與個體對風險活動的情感評價相聯系,且RBI可以作為評價情感啟發式傾向的指標,并在一系列經典實驗中得到證實(Finucane et al.,2000; Keller et al., 2006; Skagerlund et al., 2020;V?stfj?ll et al., 2014),但以往研究大都關注風險感知中情感啟發式與風險和收益的判斷之間的關系,而忽略了風險選擇中情感啟發式對風險活動的行為反應。因此,本研究擬在情感啟發式原有研究的基礎上,深入探討其對風險選擇的影響。

當進行風險選擇或判斷時,個體受風險活動的激活直覺性地啟動記憶中對該活動的厭惡或危險等情感,此時情感啟發式傾向高的個體會依據產生的情感直接輸出對該活動的風險判斷,情感啟發式傾向低的個體會抑制對該活動的情感反應,經理性和邏輯分析后輸出對該活動的風險判斷(陳海賢, 何貴兵, 2011; Connor & Siegrist, 2016;Dohle et al., 2010; Hine et al., 2019; Mukherjee, 2010;Skagerlund et al., 2020; Slovic et al., 2002; Wu et al.,2018)。可以推測,低情感啟發式的個體由于能夠對風險進行更加理性的分析和邏輯思考,其對事件風險判斷的主觀值較低,更傾向于等待和冒險。而高情感啟發式的個體在風險活動中的情緒激活更大,風險判斷時對冒險和等待體驗到的負性情緒更強,而較強的負性情緒會提高對事件風險判斷的主觀值,使個體更傾向于盡早結束風險或不愿意冒險。

研究1首先對Skagerlund等人(2020)的情感啟發式測試問卷進行中文版修訂,使其適用于中國人群,因為該問卷不僅涵蓋了相關研究中使用過的高風險和低風險測試題目,而且將RBI作為情感啟發式的評價指標,具有一定的理論基礎和實踐前提,可有效測量和區分個體的情感啟發式傾向。研究2在研究1的基礎上,通過極端被試法區分高低情感啟發式傾向的個體,考察其情感啟發式對風險選擇的影響,檢驗并深化風險選擇或判斷中的情感啟發式模型。

2 研究1:中文版情感啟發式問卷的修訂

2.1 被試

選取北京市、天津市和延安市高校大學生為研究對象,通過線下和線上(網絡)結合方式發放問卷,剔除明顯偏差的數據(如全部選擇1或7),共收集了3批樣本數據。

樣本1(n1=287)的數據用于探索性因素分析。其中,男生131人,女生155人,1人未填寫性別,平均年齡18.73±0.84歲。

樣本2(n2=280)的數據進行驗證性因素分析。確定問卷條目和結構后,再次隨機抽取高校大學生被試進行調查。其中,男生148人,女生132人,平均年齡18.72±0.86歲。

樣本3(n3=120)的數據用于分析重測信度。確定問卷條目和結構后,時隔4周,從樣本1中再次招募大學生參與重測,其中,男生84人,女生36人,平均年齡18.47±0..85歲。

2.2 研究工具

情感啟發式的測量工具即風險-收益問卷(Risk–Benefit Questionnaire)由Skagerlund等人(2020)編制,共64個條目,是從前人關于風險認知和風險行為的研究中選取的,包括社交領域(如“舉行一場演講”),健康領域(如“接種疫苗”)、感覺尋求領域(如“跳傘”)、經濟領域(如“銀行貸款”),日常活動(包括低風險活動,如“下棋”,和中等風險活動,如“騎馬”)五個領域。問卷采用Likert 7點計分(1為“低風險”,7為“高風險”),分數越高表示該條目的風險評價越高。由研究者和心理學專業的研究生將問卷翻譯成中文,請2名未參與研究的英語專業的研究生分別將初稿回譯成英文,對有出入的條目進行修改和確認,最終確認測試的64個條目的中文版。

2.3 施測程序與數據分析

采用線上和線下結合的方式對大學生進行測量。線上通過呈現在線問卷的鏈接或二維碼對被試進行施測。線下由受過培訓的研究人員發放紙質問卷對被試進行施測。施測前呈現本次研究的主題與知情同意書,告知被試完成問卷后檢查是否漏答。使用SPSS21.0進行探索性因素分析,Amos21.0進行驗證性因素分析。

2.4 結果

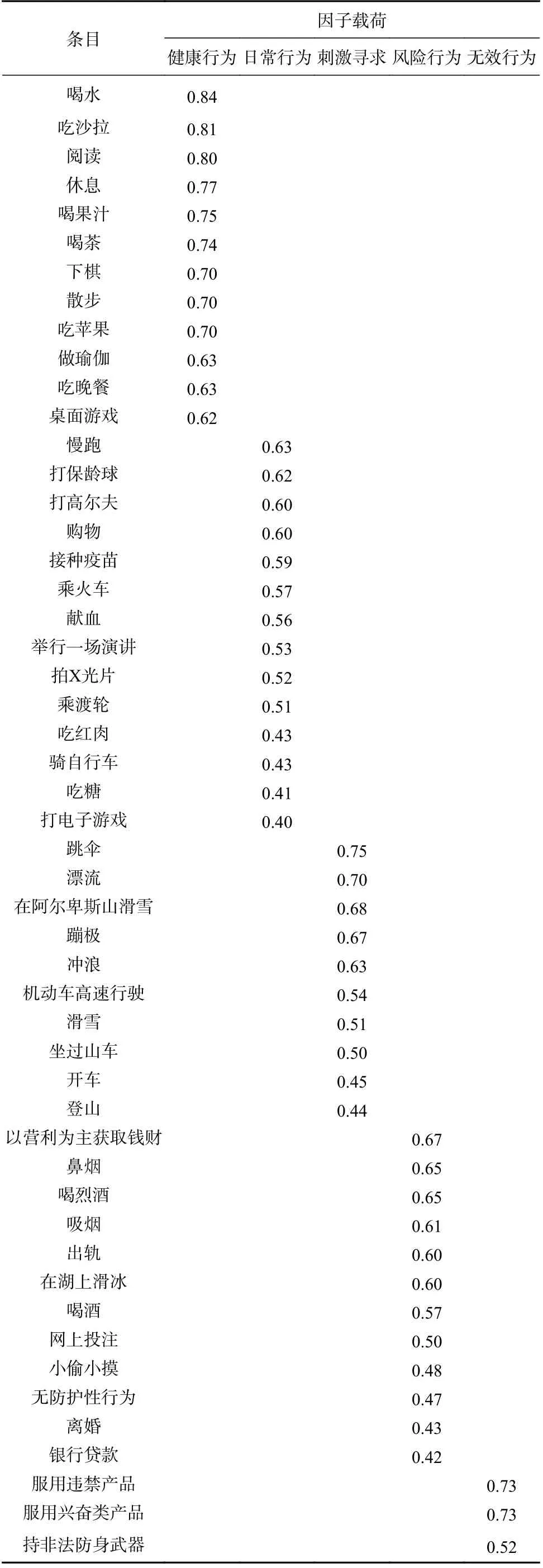

探索性因素分析:基于64個初始條目對樣本1(n1=287)進行探索性因素分析。KMO值為0.86,Bartlett球形檢驗的結果達到統計顯著性水平,χ2=10017.33,df=2016,p<0.001,說明數據適合進行探索性因素分析。采用主成分分析和方差極大正交旋轉,固定選取5個公因子,首先刪除因子載荷小于0.40的條目,再刪除在兩個或兩個以上的公因子上具有接近因子載荷的題目,最終得到51個條目構成的5因素,分別是健康行為、日常行為、刺激尋求、風險行為、無效行為。累計方差貢獻率為43.69%。因子載荷矩陣見表1。

表1 中文版情感啟發式問卷的因素載荷表(n1=287)

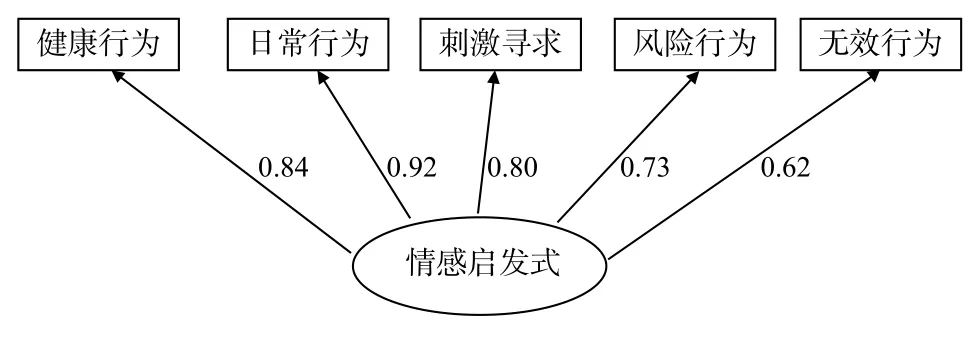

驗證性因素分析:本研究修訂的包含5因素的中文版情感啟發式問卷,由于最終確定因素結構時存在條目刪除與因素合并,因此對高校大學生進行重新取樣得到樣本2(n2=280)。采用Harman單因素法對所有測量條目進行因素分析,有5個因子的特征值大于1,第一個因子的解釋率為31.48%,低于40%的標準(苗秀影 等, 2022),由此可判定本研究中不存在顯著的共同方法偏差。采用極大似然法進行擬合程度檢驗,結果表明擬合指標達到可接受程度。χ2/df=2.52,RMSEA =0.07,CFI=0.87,TLI=0.91,且各條目在所述因素上的標準化路徑系數均在0.62~0.92之間,表明修訂的問卷結構模型合理,見圖1。

圖1 各條目在所述因素上的標準化路徑系數

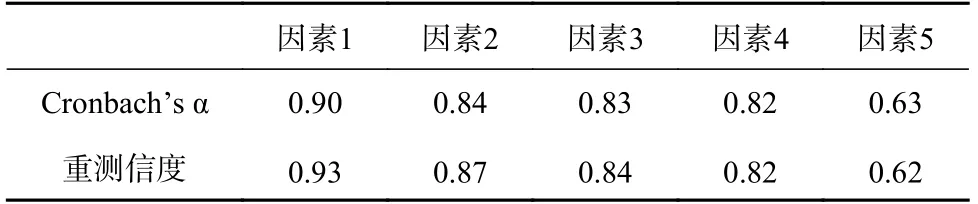

信度檢驗:對樣本1數據計算各因素的Cronbach’s α系數。對間隔4周收集的樣本3(n3=120)的數據計算重測信度,結果如表2所示,信度良好。

表2 情感啟發式問卷各因素信度分析結果

3 研究2:情感啟發式對風險選擇的影響

3.1 被試

本研究為單因素被試間設計,使用G*Power3.1,選取顯著性水平α=0.05,效應量f=0.25時,預測達到80%(1-β)的統計力水平的總樣本量至少為34名(Faul et al., 2007)。通過廣告招募北京某高校本科大學生105名,平均年齡18.70±0.82歲,為了避免性別作為額外變量對本研究產生影響,全部招募男性。被試完成修訂的中文版情感啟發式問卷后,剔除偏差反應顯著的3人(全部選擇1或7)。以RBI為指標,采用極端被試法,按絕對值從小到大的順序選取前20%的被試(20人)作為低情感啟發式組,平均年齡18.68±0.76歲,選取后20%的被試(20人)作為高情感啟發式組,平均年齡18.82±0.83歲。實驗結束后,給被試發放小禮物表示感謝。

3.2 實驗設計

采用單因素被試間設計。自變量為情感啟發式傾向(低、高)。因變量指標為風險判斷的主觀值。

3.3 研究工具與實驗任務

(1)修訂的中文版情感啟發式問卷。該問卷共51個條目,包含健康行為、日常行為、刺激尋求、風險行為和無效行為5個維度。采用Likert 7點計分,被試被要求對問卷中的每個題目進行風險和收益的1~7級評分,1為“低風險”或“低收益”,7為“高風險”或“高收益”,分數越高表示該條目的風險或收益越高。

(2)風險選擇任務。19個包含確定選項和65%可能選項的選擇題。具體情境如下:“想象有兩筆錢,一筆數額較小,確定可以得到;另一筆數額較大,有65%的可能性得到,你會如何選擇?請做出你的選擇。”確定選項的金額從50~950元,以50元的幅度遞增(A選項),65%可能選項的金額固定為1000元(B選項)。以被試首次選擇A時的A選項金額和上一題A選項金額的平均數作為風險判斷的主觀值。若被試在所有的選擇中均選擇A選項,其風險判斷的主觀值為25元。若被試在所有的選擇中均選擇B選項,則其風險判斷的主觀值為975元(陳海賢, 何貴兵,2011)。

3.4 實驗程序

研究分兩天進行,第一天先進行問卷施測,第二天部分被試回到實驗室完成實驗任務。105名被試簽署知情同意書后先完成修訂的中文版情感啟發式問卷并留下聯系方式。研究者剔除明顯偏差的數據后,使用SPSS21.0對每名被試所有題目評估的風險和收益進行相關分析,發現題目的風險和收益評估呈負相關,且達到顯著性水平,與以往對情感啟發式測試結果一致(Skagerlund et al.,2020)。以RBI為指標,按數值從小到大的順序選取前20%和后20%的被試,告知這些被試于第二天來實驗室完成任務。被試進入實驗室后請其詳細閱讀指導語并提示認真完成風險選擇任務,全程大約10分鐘。

3.5 結果

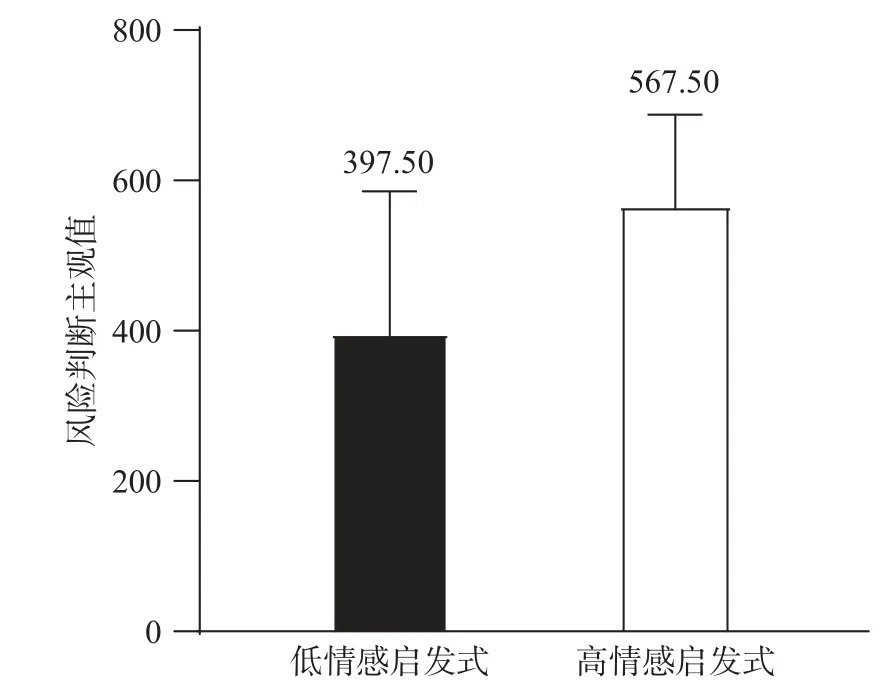

在對數據分析時未發現不符合邏輯的選擇情況,即被試選擇時,均滿足當左邊的當前選項(A選項)或確定選項的金額不夠大時,被試選擇右邊的選項(B選項);當確定選項的金額增加大至一定程度時,被試開始選擇左邊的選項。因此不需要刪除邏輯失誤的數據(陳海賢, 何貴兵,2011)。本研究使用SPSS21.0對數據進行方差分析。結果如圖2所示,在風險選擇中,低情感啟發式傾向的被試,其風險判斷的主觀值(M低情感啟發式=397.50,SD=194.31)顯著低于高情感啟發式傾向的被試(M高情感啟發式=567.50,SD=125.94),F(1, 39)=10.78,p=0.002,η2p=0.22(Cohen’sd=1.04)。

圖2 高低情感啟發式傾向對風險選擇的影響

4 討論

本研究首先對Skagerlund等人(2020)的風險-收益問卷進行了修訂,確定以RBI作為評估個體情感啟發式傾向的指標,在此基礎上,采用極端被試法,重點考察情感啟發式對個體風險選擇的影響,進而檢驗風險選擇中的情感啟發式模型。

4.1 情感啟發式的測量

個體對事件或客體進行加工時,其對該事件或客體體驗的情感也會進行編碼并以情感池的方式存儲在記憶中,依據情感獲取信息更快、更容易,在一些復雜、不確定甚至危險的決策任務中占據優勢地位(Wu et al., 2018)。情感作為經驗系統的重要成分其對判斷和決策的直接影響作用也得到研究者的驗證(Loewenstein & Lerner, 2003;Skagerlund et al., 2020),以往研究發現,情感可作為風險判斷領域普遍存在或首選的策略和行為依據,并將這種利用情感進行判斷的方式稱為情感啟發式(Shan & Yang, 2017; Trujillo, 2018)。

目前關于情感啟發式與風險選擇領域的研究已經取得了一定的成果,但更多研究關注的是與風險活動無直接關系的情緒受到誘發后,個體在不同情緒激活狀態下對該活動的風險和收益的評估(Kralik et al., 2012; Slovic et al., 2002; Watson et al., 2017),而忽略了情感啟發式作為一種特質在風險選擇中的作用。盡管國外學者指出情感啟發式與RBI存在直接的因果關系,但仍停留在驗證階段(Skagerlund et al., 2020)。

本研究為測量情感啟發式提供了工具,發現了風險選擇中情感啟發式決策的普遍性,支持RBI是由系統1驅動的。這說明個體的情感啟發式傾向的測量可以通過修訂的問卷實現,RBI可作為衡量情感啟發式傾向的指標。

4.2 風險選擇中的情感啟發式模型

基于雙重加工理論,人類在進化過程中首先出現以情感為基礎的經驗或啟發系統,其因快速、有效的特性在心智活動中占據優勢地位。隨著人類的不斷學習和進化,逐漸衍生出以邏輯和推理為主導的理性系統,即個體開始依靠理性進行決策,形成了包含以分析為主的理性系統和以情感為主的經驗系統的雙加工過程(艾炎, 胡竹菁,2018; 孫彥 等 2007)。Goel和Dolan(2003)進行的事件相關功能磁共振成像研究證實兩種加工過程與不同的腦區功能有關,當個體做出符合邏輯的反應時,右側前額皮層(RLPFC)激活,而當個體做出以知識經驗為基礎的反應時,腹側前額皮層(VMPFC)激活。

基于雙重加工理論衍生的默認干預模型(default-interventionist model, DI)可以從兩種加工過程的協作與轉換解釋情感啟發式與風險選擇的因果聯系。該理論認為,人類的經驗系統和理性系統是以序列加工的形式對信息進行檢索和加工。經驗系統激活后首先產生默認反應,這是情緒或經驗的產物,不需要認知資源(Evans, 2006,2007, 2008)。而理性系統的加入往往取決于個體的認知能力和時間的可獲得性(艾炎, 胡竹菁,2018)。面對風險選擇任務,經驗系統或啟發系統先行啟動輸出直覺反應,高情感啟發式傾向的個體受風險活動激活的消極情緒較大,體驗到的風險程度更強,這種復雜甚至具有危險的特性占據了個體進行信息加工時的認知資源,使得理性系統加入失敗,促使經驗系統占據優勢地位,風險活動引發的消極情緒成為個體直接進行風險判斷的依據,導致對活動風險較高的主觀判斷,出現為盡早結束冒險而盡快做出選擇的情況。而對于低情感啟發式傾向的個體,他們在進行風險判斷時,其一,會更少依據情緒,其二,體驗的消極情緒不會占用個體較多的認知資源,表明雖然可能經歷同樣的信息加工過程和情緒體驗,但理性系統還是能夠介入干預,最終促使個體更冷靜地看待風險,因而風險判斷的主觀值較低(Petracca,2020; Slovic et al., 2002)。

本研究尚存在以下不足:其一,被試為高校大學生,取樣人群范圍相對狹窄,加之某些人生經驗的缺乏,在對某些題項的風險評估上可能存在偏差(如出軌);其二,研究2中的被試均為男性,雖然這在一定程度上可以避免性別對研究結果的影響,但缺少女性被試會使得研究結果的解釋受到局限。后續研究可進一步考察人群、性別對情感啟發式與風險選擇關系的影響。

5 結論

(1)中文版情感啟發式問卷具有較好的信度與效度,可以作為測試個體情感啟發式傾向的工具,RBI可作為評估個體情感啟發式傾向的指標。(2)進行風險選擇任務時,高情感啟發式傾向的個體具有較高的風險判斷主觀值,出現為盡早結束冒險而盡快做出選擇的情況。