一維納米限域物質的結構*

常靜 陳基

(北京大學物理學院,北京 100871)

低維材料的結構探索是我們全面認識元素物態的關鍵.近年來,研究方法的發展使包括一維原子鏈在內的各種低維結構逐漸被報道.根據一維限域材料的發展現狀,本文重點對直徑1 nm 以下單質材料的結構和物理性質進行了綜述,并簡要總結了此類研究中常用的實驗技術和理論方法.希望通過材料結構特性的解讀和研究方法的討論,說明目前理論計算層面存在的困難及需要面臨的挑戰,并以此對一維限域材料的研究前景進行展望.

1 引言

新物質和新結構的探索一直以來都是材料領域的重要研究內容.外在物理條件的調控是實驗上獲得新結構的一種常用方法.例如,壓強的調節可以使原子之間不同種類的成鍵方式(包括共價鍵、離子鍵、氫鍵、金屬鍵和范德瓦耳斯力)和鍵合強度發生相對變化,從而引起原子排列的改變.原子之間成鍵方式越豐富,不同種類的鍵合強度越接近,其可能存在的結構越多樣.以冰為例,它在不同壓力區間存在豐富的相結構,目前已知的冰相已超過17 個[1].

除了化合物,物質結構的多樣性也體現在單質材料上.例如碳材料,金剛石、石墨烯、碳納米管、碳納米帶、碳納米錐和碳巴基球等分別對應了碳元素的三維、二維、準一維和準零維結構,它們都是極其重要的碳同素異形體[2].其中,以石墨烯和碳納米管為首的低維材料是近些年的研究熱點,其性質與三維材料存在著較大的差異,在許多應用中展現出了優良的性能[3].

事實上,實驗研究中的低維材料在自然環境中廣泛存在[4],但制備方法的發展至關重要.對于一般的諸如二維石墨烯和準一維碳納米管等材料的研究,目前主要采用至下而上的外延生長和至上而下的精細剝離等方法.對于穩定性較低且制備難度較高的小尺度原子分子一維鏈結構的研究,實驗上一般通過將一維結構嵌入中空碳納米管的方式來實現.雖然這種方式形成的一維結構不是嚴格意義上的自由一維結構,但是由于碳納米管的化學活性比較低,因此被認為是保持一維鏈結構穩定性和化學性質的一種較為有效的方式.同時,由于碳納米管的一維約束空間有限且尺度變化多樣,所以它能以較為精確的方式調節限域材料的結構.需要提到的是,在碳納米管的研究中,手性指數是一個重要的參數,它決定了碳納米管的直徑和電子結構[5].在關于一維限域材料的討論中,碳納米管的直徑對限域材料的穩定性起主要作用,但碳納米管的手性是否會對限域材料的穩定性產生影響有待研究.

一維限域材料的穩定性問題也是理論研究的重點.自由的一維鏈狀結構一般不穩定,容易在結構優化過程中塌縮成其他的結構,所以需要考慮加入約束原子的限域環境.類比實驗,構建以碳納米管為載體的經驗勢場是一種最直接高效的方式,但是這種方法的問題在于精確的勢場建立非常困難.人們更多采用第一性原理密度泛函理論方法對碳納米管和一維鏈組成的異質結構做相對準確的計算.然而,由于限域一維結構和碳納米管在徑向的晶格通常是非公度的,直接的第一性原理計算同樣存在困難.一方面,周期性匹配的結構意味著超胞體系的構建及隨之而來的超額計算量.另一方面,碳納米管的加入使周期性異質結材料內部一維鏈結構的晶格常數被固定,極大地限制了鏈結構的搜索范圍.

本文將通過對納米限域環境下多種非金屬單質一維結構的綜述,討論上述實驗及理論方法中存在的問題,并結合自己的研究探討理論上的可行性方案.文章具體內容安排如下:第2 節將化學性質相似的元素歸類在一起,分別討論第三、四主族(碳、硅、硼),第五主族(氮、磷、砷、銻),第六主族(氧、硫、硒)和第七主族(碘)的一維限域結構;第3節討論相關的實驗技術和理論方法;第4 節為總結與展望.

2 限域材料的結構

2.1 第三、四主族元素

碳元素是第三主族元素中極其重要的元素,其在自然界中的分布十分廣泛.碳原子的活性高,成鍵方式獨特,以烷烴、烯烴和炔烴碳基分子結構為代表的sp,sp2和sp3雜化態是碳原子價電子軌道常見的雜化類型.3 種雜化態組合構成了凝聚態材料體系中豐富的物質結構,如包含sp3雜化態的金剛石和非晶碳,包含sp2雜化態的石墨、石墨烯、納米帶和納米管,以及我們關注的含有sp 雜化態的線性碳鏈等.

線性碳鏈的研究最早可以追溯到20 個世紀50 年代,Pitzer 和Clementi[6]最先在實驗中發現了C2,C3或C5鏈狀基團.隨后,人們利用石墨轉化法、炔烴催化縮聚法及聚鹵代乙烯還原法等方法制備出了一定長度的線性碳鏈(也稱為卡賓鏈)[7].為了有效延長和控制卡賓鏈的長度,Chalifoux 和Tykwinski[8]提出了碳鏈末端加基團的方法使不同長度碳鏈結構能夠在真空中維持穩定.近年來,隨著技術的發展,實驗上成功制備出了原子數更多的碳鏈結構,如Shi 等[9]于2016 年在碳納米管中合成了最長由 6000 多個碳原子構成的多烯型碳鏈,并通過透射電子顯微術確認了它的穩定性.除了卡賓型的碳鏈,如圖1 所示的螺旋碳鏈結構也備受關注.由于螺旋型碳鏈結構比較豐富且實驗制備復雜,其穩定性的討論主要來自于理論研究.Yao 等[10]2016 年較為系統地研究了螺旋結構,他們構建了不同參數的螺旋結構模型,并使用力場方法對這些螺旋結構在不同管徑碳納米管的穩定性進行了討論.

圖1 碳元素一維結構示意圖 (a) C 元素一維卡賓直鏈;(b) C 元素一維螺旋鏈.左側為徑向視角,右側為接近軸向的視角Fig.1.Schematic diagram of one-dimensional structures of carbon:(a) Carbyne chain;(b) carbon helical chain.Left and right panels are radial and axial view.

Si 元素與C 元素屬于同一族,因此它們在結構和成鍵規律上有許多的相似性.在已有的Si 結構中,真空中最為穩定的結構是與金剛石相似的sp3成鍵態結構,包括Si-I,Si5,m-Si20,Si136,Si10,Si6,hP12-Si 和Si24等[11?14].sp2雜化態則主要出現在更低維的硅納米線、硅納米管[15,16]、硅原子分子球型結構及硅烯中[17,18],但包含穩定sp 雜化態的結構目前還沒有報道.事實上,由于Si—Si 鍵相對較弱,改變Si 原子的周圍環境很容易改變其原子的結合方式而產生新的結構.例如,壓力能夠引起Si—Si 鍵的變形、斷裂和重組[19],從而誘導硅納米晶的結構發生相變并產生豐富的亞穩態結構.因此,雖然目前還沒有在實驗和理論研究發現穩定的一維硅原子鏈,但實驗已經在二維的硅網絡結構中發現了sp 雜化的信號,預示了穩定硅原子鏈存在的可能性[20].

除了C 和Si 之外,B 原子也可能存在一維結構.B 原子之間的成鍵類型與C 和Si 相似,目前報道的包括層狀B 結構在內的同素異構體至少有16 種[21].由于層狀B 結構與石墨烯結構相似,因此類似卡賓鏈的線性B 結構也極有可能存在.2017 年,Liu 等[22]通過理論計算發現了與C 類似的B 單原子直鏈和B 納米帶一維結構,驗證了這種推測的合理性.但由于這兩種結構在實驗中還沒有相關的報道,它們的熱力學穩定性需要進一步的討論.

2.2 第五主族元素

氮元素是第五族元素中的第一位元素,其核外有5 個價電子,因而在特定條件下具有形成單鍵、雙鍵和三鍵的能力.自然狀態下,氮原子之間的三鍵作用較強,所以氮元素最常見的單質形態是氣態.然而,氣態氮在高壓條件下并不穩定,線性氮三鍵能夠斷裂產生各種共價鍵態的聚合氮結構,同時釋放較高的能量,所以氮材料也是一種非常典型的高能量密度材料[23].

基于氮原子鍵態的變化規律,研究發現氮元素在碳納米限域條件下的聚合能夠再現其高壓下的鍵合方式而產生新的低維結構.Abou-Rachid 等[24]通過密度泛函理論計算結構預測的方法發現了手性指數為(5,5)的碳納米管中扶手椅狀N8聚合鏈的形成.他們從氮鏈與碳納米管間電荷轉移的角度出發,解釋了N8聚合鏈的穩定性,并指出N8鏈保持原子鏈形狀的關鍵是氮鏈和碳納米管之間的排斥相互作用.隨后,Ji 等[25]2019 年的扶手椅氮N8原子鏈勢壘研究中,對扶手椅氮原子鏈的穩定性提出了質疑,認為N8鏈只是一種亞穩態結構.為了理解扶手椅氮原子鏈穩定性的爭議,Li 等[26]進一步研究了氮原子鏈與碳納米管的相互作用.他們考慮了一組不同的碳納米管,發現扶手椅結構與手性指數為(9,0)的納米相互作用確實比手性指數為(5,5)的碳納米管更強,說明扶手椅型的氮鏈結構更有可能在(9,0)限域碳納米管中穩定存在.比較遺憾的是,實驗中沒有在限域碳納米管中發現任何氮鏈穩定存在的證據,只在手性指數為(6,6)和(7,7)的碳納米管中觀察到了N2分子結構[27].其原因一方面是由于氮分子的氮-氮三鍵極強,只在極高的壓力和溫度條件下才能被打開從而形成單鍵和雙鍵結構.另一方面,由于現有封裝技術的不成熟,氮原子填充率依然較小導致實驗中無法觀察到完整的聚合鏈結構.

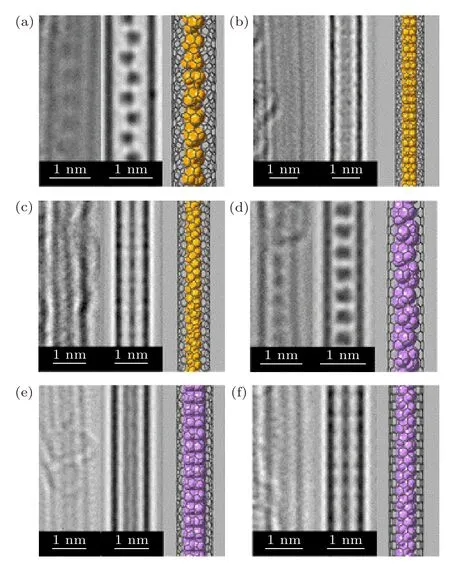

與氮元素相比,磷元素的同素異形體更加豐富,例如常溫常壓條件下的三維黃磷和白磷結構,二維黑鱗和紫磷結構,以及一維限域環境下發現的磷鏈結構等.Hart 等[28]在磷原子限域實驗研究中,將磷加熱氣化后封裝進碳納米管中,觀測到了如圖2 所示的幾種一維磷鏈結構.這些一維結構在不同尺寸碳納米管中出現頻率的差異預示了碳納米管直徑對結構穩定性的影響,需要更深入的討論.然而,實驗中的透射電子顯微鏡并不具備足夠高的分辨率來表征所有復雜磷鏈結構的原子排列,理論對碳納米管限域環境下的一維磷結構的系統研究顯得尤為重要.為此,通過第一性原理結合勢場的方法,Hart 等[28]進行了大量的結構搜索和穩定性計算.他們在解釋了實驗已有觀測圖像的同時發現了幾種新的一維磷結構,并建立了這些一維磷結構穩定性隨碳納米管直徑變化的關系.如圖2 所示,研究結果顯示隨著限域尺寸的增大,最穩定的鏈結構逐漸從簡單的鋸齒狀鏈結構(single zigzag)轉變成蝶狀結構(trans-butterfly)及P4分子鏈結構(P4-face-face).這些理論計算結果中的鋸齒鏈結構和P4分子鏈結構也分別是不同直徑碳納米管實驗觀察的結果[28].理論結果的一致性在一定程度上說明了Hart 等理論計算方法在結構預測中的可靠性,但是實驗與理論的結果也存在差異,例如,理論上1 nm 左右碳納米管限域環境中穩定存在的蝶狀一維鏈結構在實驗中尚未被發現;實驗圖像暗示的穩定鋸齒狀梯形結構(zigzag-ladder)在理論計算中則是亞穩相,需要進一步的解釋.

圖2 磷元素一維同素異形體鏈結構示意圖.其中第一行括號中D 代表納米管的直徑,不同一維限域磷結構穩定存在于相應的區間[28]Fig.2.Structures of one-dimensional phosphorus.The D values in the bracket of the first row indicate the widths of carbon nanotube where the corresponding confined one-dimensional phosphorus are stable[28].

此外,Zhang 等和Deringer 等也對P 元素的鏈狀結構進行了研究.Zhang 等[29]通過密度泛函理論預測了一種新型方形柱狀一維磷結構,認為這一結構具有更高的穩定性.Deringer 等[30]總結了之前研究中關于P 同素異形體結構的成鍵特征和基本單元,并通過結構隨機搜索的方式提出了包括螺旋鏈在內的以P8單元為主體的多種P 同素異形體結構.研究擴充了P 同素異形體的結構體系,但是我們仍然不清楚這些復雜結構的穩定性情況.

與磷同族的As 元素和Sb 元素的探索也來自于Hart 等[31,32]一系列的研究.As 鏈結構的研究結果與P 族元素相似,圖3 給出了As 元素限域實驗中觀察到的鋸齒狀As 鏈、As4鏈以及梯形鋸齒As 鏈結構圖樣,而理論計算預測的穩定蝶狀結構在實驗中未能被觀測到.對于Sb 元素的一維結構,理論計算顯示Sb 一維鏈結構具有與P 和As 元素類似的特征.但Sb 原子尺寸大于P 和As,實驗填充操作比P 和As 更加困難,所以Hart 等在實驗中只觀察到了穩定的鋸齒狀梯形結構,而理論計算中更穩定的Sb 四面體結構結構也沒有被發現.

圖3 碳納米管中一維P((a)—(c))和As((d)—(f))鏈結構高分辨率透射電子顯微鏡圖像及其相應的結構示意圖[32].每幅圖顯示了實驗圖像(左)、模擬圖像(中)以及相應原子模型(右).結構包括P4/As4 結構((a)和(d))、鋸齒梯形結構((b)和(e)),以及鋸齒單鏈結構((c)和(f))Fig.3.High resolution transmission electron microscopy(HRTEM) imaging and structure models for one-dimensional phosphorus ((a)–(c)) and arsenic ((d)–(f)) in carbon nanotube[32].In each panel,from left to right is experimental image,simulated image and structure model,respectively.The structures include the tetrahedral molecular structure((a),(d)),the zigzag ladder structure ((b),(e)) and the single zigzag chain structure ((c),(f)).

從上面的討論中,無論實驗研究還是理論計算,現有技術及方法的不成熟導致目前的研究并不完善,不同結構的穩定性在理論和實驗上存在著較大的爭議.同時,不同計算方法也影響結構穩定性的判斷,很難在不同限域結構的穩定性問題上給出定論.需要通過改進理論計算方法,提升實驗技術進一步解決這些爭議.Hart 等[32]對P,As 和Sb結構的研究中,對鏈結構的電子性質也做了簡單的討論:P,As 和Sb 三種元素的不同鏈狀結構的性質跨越了金屬、半導體和非金屬,這些性質研究是一維材料在未來電子學領域發揮重要價值的基礎.

2.3 第六主族元素

從氧元素開始討論第六主族元素.通常,我們所了解的氧單質結構是無序的氣體分子結構.2002 年,Kitaura 等[33]在實驗的微孔材料中,觀察到了一維限域氧原子排列結構的存在,說明了氧元素在限域環境下形成鏈結構的潛在可能.隨后的研究中,Hanami 等[34]利用分子動力學方法模擬了不同碳納米管中可能出現的各種一維氧鏈結構(包括鋸齒單鏈、直單鏈、鋸齒梯形鏈、交叉梯形鏈等)并計算了它們的穩定性(圖4).2014 年,Hagiwara 等[35]提出了霍爾丹態的概念,并指明氧分子具有S=1的自旋態,這引發了更多關于氧元素一維結構存在性問題的思考.與此同時,Massote 和Mazzoni[36]采用密度泛函理論的方法發現了一種長方體籠型O8鏈結構,并討論了O8鏈封裝碳納米管體系的電學性質.

圖4 O 元素(a)和S 元素(b)的典型一維同素異形體鏈結構示意圖[34] (a) 從上到下分別是長方體籠型O8 鏈、交叉梯形結構和鋸齒梯形結構;(b) 從上往下依次是單鏈結構、雙鏈結構和鋸齒單鏈結構Fig.4.One-dimensional allotropes of oxygen (a) and sulfur(b) [34]:(a) It shows a O8 chain,an alternating ladder structure and a zigzag ladder structure from top to bottom;(b) It shows a single chain,a double chain and a zigzag chain structure from top to bottom.

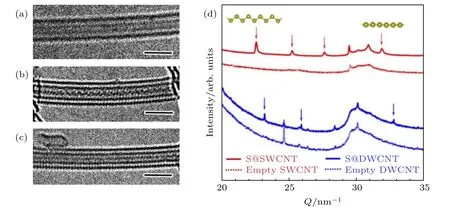

其次討論硫元素,S 元素因其在鋰硫電池中的潛在應用價值而受到了廣泛的關注[37].單質硫的限域結構研究始于20 世紀80 年代Springborg 和Jones[38]的密度泛函理論預測,他們提出了直鏈和鋸齒硫鏈結構在小管徑碳納米管中穩定存在的可能.隨后,Fujimori 等[39]通過高分辨透射電子顯微鏡,確認了這些直鏈和鋸齒限域鏈結構的存在,并證實了硫鏈的金屬性質(圖5).他們同時還報道了約束較小的大尺寸碳納米管中類雙鋸齒型硫鏈結構的出現,但是這一結構還沒有被完全解析.

圖5 (a) 單臂碳納米管中一維直線型硫鏈的高分辨透射電子顯微鏡圖像[39];(b) 單臂碳納米管中鋸齒型硫鏈結構的高分辨透射電子顯微鏡圖像[39];(c) 雙臂碳納米管中的一維線性鏈的高分辨透射電子顯微鏡圖像[39];(d) 圖(a)—(c)中結構對應的X 射線衍射譜[39]Fig.5.(a) HRTEM images of one-dimensional linear sulfur chain in single-wall carbon nanotube (CNT) [39];(b) HRTEM images of the zigzag sulfur chain in single-wall CNT[39];(c) HRTEM images of linear sulfur chain in double-wall CNT[39];(d) X-ray diffraction curves of structures in panels (a)–(c)[39].

硒是第六主族中的第3 個元素,其當前的研究主要集中在實驗方面.例如,Chancolon 等[40]在2005 年對碳納米管中的限域Se 進行了X 射線衍射實驗,觀察到了Se 結構的變化并發現了Se 環的形成.2013 年,更特殊的Se 雙螺旋 鏈結構 也在Fujimori 等[41]的高分辨透射電子顯微鏡實驗中被觀察到,體現了其與Se 體相結構相似的特征.鑒于限域Se 元素在理論方面研究的相對欠缺,更多的一維結構有望在未來的研究中被進一步的發現.

2.4 第七主族元素

鹵族元素的一維限域結構研究中,碘原子的一維結構研究最為廣泛.前3 種氟、氯和溴元素的原子結合傾向于形成強共價鍵的雙原子惰性分子,因而在真空中往往是氣態,其在一維限域環境中也只可能形成與氧氣分子類似的弱連接分子鏈.碘元素較為特殊,一方面由于其具有比其他鹵素原子更高的原子活性,所以更容易形成多種聚合態.另一方面,碘原子與碳納米管的結合相對較弱,在填充過程中不易發生解離,能夠形成有限鏈結構.事實上,實驗通過將碘元素注入到碳納米管的方法成功制備了碘鏈結構[42].較早的報道是2000 年Fan 等[43]實驗觀察到的碘雙螺旋鏈.在此基礎上,2007 年Guan 等[44]進行了更系統的研究,他們在透射電子顯微鏡下觀察到了不同直徑碳納米管中穩定的單螺旋鏈、雙螺旋鏈以及三螺旋鏈結構(如圖6 所示).2017 年,Komsa 等[45]在實驗中觀察到了限域環境下碘的常規鋸齒狀和線性原子鏈結構,并通過密度泛函理論方法,提出了碘單原子鏈一維結構的變化規律:

圖6 用單壁碳納米管封裝的碘原子鏈的高分辨電子顯微鏡圖像[44] (a) 直徑(1.05 ± 0.05) nm 單壁碳納米管中的單螺旋碘鏈結構;(b) 直徑(1.30 ± 0.05) nm 單壁碳納米管中的雙螺旋碘鏈結構;(c) 直徑(1.40 ± 0.05) nm 單壁碳納米管中的三螺旋碘鏈結構圖Fig.6.HRTEM images of one-dimensional iodine chain in single-wall CNT[44]:(a) Single helical iodine structure in CNT with diameter of (1.05 ± 0.05) nm;(b) double helical iodine structure in CNT with diameter of (1.35 ± 0.05) nm;(c) triple helical iodine structure in CNT with diameter of(1.45 ± 0.05) nm.

1) 當填充密度較高時,原子間平均距離較小的鋸齒鏈最穩定.而隨著原子間距離的增加,碘和碳納米管之間的電荷轉移發生變化,碘鏈逐漸轉變為線性鏈,并發生不同程度的二聚和三聚化.

2) 對于不帶電的碘線性鏈,最穩定的狀態是二聚化的鏈,當碘線性鏈帶電時,會引起電荷密度波的不穩定性,最終導致三聚體結構.

3 研究方法

3.1 實驗研究

納米限域尺度下一維結構的實驗研究具有的挑戰主要總結為兩個方面.一方面,大多數的一維結構只在限域環境下才能穩定,但是目前常用的碳納米管封裝方法依然不成熟,一維限域結構不容易制備.目前為止,Hart 等[28,31]在磷族元素上的嘗試是較為成功的例子之一,但這些實驗手段能否普遍的應用于其他元素有待觀察.另一方面,實驗上無法精確表征納米管中的復雜封裝結構是另一個難點.現有的表征技術手段中,X 射線衍射技術比較常用,它通常能夠給出晶體的晶格結構,但是無法給出一維材料的原子排布信息.例如,在氧鏈的研究中,氧鏈的結構主要由氧分子的存在形式及其分子排列決定,但是X 射線衍射技術并不能夠完整給出原子結構信息.透射電子顯微術是目前最好的原子結構表征技術,但是目前報告的工作中還未能實現精確的原子級分辨.原子鏈結構稍微復雜時,這種方法的結構解析就變得非常困難.以磷元素的研究為例,目前的實驗測量中仍然不能完整分辨出P4分子的內部結構,很難確定真實鏈結構的精確原子排列.另外,電子顯微鏡中更高能量分辨率的電子能量損失譜等也是輔助進一步確定原子結構排列方式和成鍵方式的一種手段.除了結構的直接表征,拉曼光譜等譜學測量技術也是一種相對較為便捷的方式,它可以提供原子鏈的振動信息以輔助確定限域一維材料的結構.

3.2 理論計算

這一部分討論納米尺度下限域一維材料理論計算中的困難.理論對于材料研究的第1 個要素是對給定的結構進行能量計算.正如前面引言中提到的,目前大部分的研究都是采用單一的基于第一性原理的密度泛函理論或基于經驗力場的分子動力學模擬方法,但是這兩類方法都存在各自的弊端.前者在考慮一維限域結構的同時還需要處理碳納米管的周期性問題,計算量可能非常大.對于分子動力學模擬,由于一維限域材料研究較少,可靠的經驗力場匱乏,而能夠同時考慮一維限域材料和碳納米管整個體系的勢場則是更加稀缺.目前的研究中,Hart 等[28,31]采用的混合密度泛函理論結合力場的方式是最準確高效的綜合方案.他們的基本思路是利用密度泛函理論處理一維材料之間的相互作用,而將一維材料與納米管之間的相互作用考慮成一個簡單的限域勢函數.這種處理方式的優勢在于:一方面不再需要對碳納米管的原子進行第一性原理計算;另一方面,由于碳納米管與一維材料之間的相互作用比較弱且比較均勻,所以這種處理能夠最低程度地影響計算的精度.但是這種方法也有缺陷,比如當考慮的多個結構之間的能量差較小時,力場部分的精度是一個可能影響預測準確性的重要因素.未來的研究中,可以通過采用機器學習的方法獲得更加準確的限域勢來實現更高精度的混合第一性原理計算.我們還可以使用機器學習力場取代混合計算中受限結構的第一性原理計算.需要指出的是,第一性原理的密度泛函理論本身也存在誤差,為了得到更準確的結構穩定性數據,未來需要采用更精確的第一性原理總能計算方法(如量子蒙特卡羅方法)對不同結構進行計算.量子蒙特卡羅方法的使用不僅能夠實現更加精確的計算,也可以提高力場的精度.

材料理論計算研究的第2 個要素是結構預測.由于實驗無法短時間內實現系統的結構預測,因此該領域主要的貢獻來自于理論研究.三維和二維材料的研究中,結構搜索方法已經展示出了非常強大的預測能力.相比之下,一維限域結構的結構復雜性更低,所以主要的困難是如何將結構搜索與一維限域體系總能和力等物理量的計算結合.首要考慮的是分子動力學模擬方案,這種方法對于氣態或者液態的結構的研究比較有效,而對于更加穩定的一維晶體結構研究存在一定的局限性.這里我們認為將Hart 等[28,31]采用的基于混合第一性原理計算的隨機結構搜索方案進一步發展,可以作為目前比較適用的方案,并且可以拓展到其他元素中實現有效的結構預測.

4 總結與展望

一維材料因其明顯區別于二維及三維材料的特殊性質而引起人們的關注.由于結構探索及穩定性的確定是材料研究首要關注的內容,因此本文重點綜述了目前關于一維單質限域材料結構方面的研究.限域體系研究中,不同結構的穩定性通常取決于原子成鍵類型以及鏈結構原子間的相互作用,一維結構的穩定性很大程度上取決于限域環境.在不同尺度的限域空間中,變化的力場會影響原子的熱力學穩定性,使原子排列方式發生變化而呈現新的結構.碳納米管等限域空間是目前我們深入挖掘原子更多可能結合方式以及探索潛在一維材料的重要載體,且一維限域空間的引入能夠實現一維材料結構應用層面的精準調控.

當然,系統地研究一維結構是相當復雜的,涉及對元素的深入理解,實驗技術的應用和理論方法的發展等多方面的內容.在碳納米管的限域研究實驗中,常用碳納米管的直徑只有幾納米甚至更小,對周圍的環境、封裝效率等操作有著極高的要求,這導致在理想條件下制備一維結構非常困難.除此之外,實驗觀測難點和理論計算方法的限制都是阻礙一維材料領域發展的重要因素.縱觀本文提及的所有限域結構,即使是最簡單的單質同素異形體結構的研究也存在較大空缺,復雜化合物限域結構的研究更是鳳毛麟角,這也是本次討論的重要結論之一.我們希望通過分析一維結構的現有研究,討論理論和實驗研究過程中需要克服的困難,來深入認識元素在限域環境下變化的本質,并相對全面地了解一維材料研究的發展現狀.另外,本文雖然主要討論的是一維限域物質的結構特征,但是仍然需要提到它們的性質研究.有研究表明,同元素材料的不同鏈結構可能會具有包括力學性質、電子結構、反應活性等方面的物理化學性質差異.總體而言,一維限域物質的研究還處于基礎階段.隨著更可控材料生長方法的實現,更高分辨表征技術的突破,以及更精確計算方法的發展,一維限域材料豐富的結構和物性研究有望被進一步挖掘,這些都是未來有效利用一維材料的重要基礎.