耳穴撳針療法改善低位單純性肛瘺術后疼痛的效果觀察及機制研究

楊 瑾,謝 薇,肖 成,張 芳,胡 瑩

(1.貴州中醫藥大學第一附屬醫院護理部,貴州 貴陽,550001;2.貴州中醫藥大學第一附屬醫院肛腸科,貴州 貴陽,550001)

肛瘺又名肛管直腸瘺,是一種常見的、多發的肛門疾病,與肛門周圍間隙感染、損傷有關[1]。據統計,在我國肛瘺的發病人數約占肛腸疾病總數的1.67%~3.6%,國外約占8%~25%[2]。近年來肛瘺的發病率有上升趨勢,并以20-40歲青壯年為主[3],手術治療是肛瘺最有效的治療方式[4]。肛瘺的手術方式多采取開放式創面,疼痛是肛瘺術后最常見、最困擾患者的并發癥之一[2],給患者的生理及心理造成極大痛苦。因此,術后疼痛的控制與緩解對于患者的術后恢復及提高患者滿意度有著重要意義。

針刺作為一種良性刺激,應用歷史悠久,針刺鎮痛的效果也得到諸多專家學者的認可[5],耳穴撳針治療屬于皮內針的一種,其刺激量大,治療效果好,療程短[6]。基于此,本研究擬選擇肛瘺術后患者為研究對象,探討耳穴撳針治療對于其疼痛程度及β-EP、CRP水平的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取醫院肛腸科2021年1月—6月收治的肛瘺術后患者為研究對象。診斷標準:西醫診斷符合《肛瘺診治中國專家共識(2020版)》[7]中低位單純性肛瘺診斷標準,即:內口位于肛門隱窩,只有一個瘺道通過肛管外括約肌深部以下,與皮膚溝通。中醫診斷符合肛瘺之濕熱下注證,即:肛周有膿液流出,膿質黏稠,肛門墜痛,局部皮膚紅腫灼熱,同時伴有肛門周圍腫塊,渴不欲飲,大便不爽,小便短赤,形體困重,舌紅,苔黃膩,脈弦數[4]。

患者納入標準:①符合上述診斷標準;②年齡在18~65歲之間;③無手術禁忌癥;④均在連續硬膜外麻醉下行肛瘺切除術;⑤術后創面近似面積<12 cm2;⑥既往無直腸肛門疾病相關手術史;⑦對本研究知情同意,簽署知情同意書。排除標準:①月經期、妊娠期、哺乳期婦女;②有心血管、腦、肝、腎等嚴重原發疾病者;③伴有全身性疾病如糖尿病、惡性腫瘤、潰瘍性直腸炎、甲狀腺功能亢進癥、血液病、結核病、尿毒癥、貧血、黃疸、肛周疾病等影響術后療效判定者;④既往有精神病史、慢性疼痛史、藥物濫用史者;⑤軀體感覺功能明顯障礙者;⑥參與其他藥物試驗者;⑦耳部畸形或感染不適合此項操作者;⑧膠布過敏者及過敏體質者。病例的剔除和脫落標準:①未滿足臨床觀察期限而中途放棄治療或轉院者;②依從性較差,即治療中選擇使用其他藥物或治療方式者;③觀察期間出現不良反應中止耳穴撳針治療者。

共納入60例患者,采用隨機數字表法將患者分為撳針組與對照組,各30例。對照組男15例,女 15例,平均年齡(32.23±5.47)歲,平均病程(1.32±0.64)年,平均創面面積(9.52±2.06)cm2,平均創面直徑(4.86±0.98)cm;撳針組男17例,女 13例,平均年齡(31.97±5.31)歲,平均病程(1.28±0.59)年,平均創面面積(9.38±1.73)cm2,平均創面直徑(4.97±1.04)cm。兩組患者年齡、性別、病程、創面面積及創面直徑等方面比較,差異無統計學意義(P>0.05),基線資料具有可比性。

1.2 方法

常規治療方法:①抗感染:給予0.9%氯化鈉注射液250 mL+頭孢硫脒2.0g(廣州白云山醫藥集團股份有限公司,國藥準字H20044119)靜滴,2次/d。②營養支持治療,補充電解質,混合糖電解質注射液500 mL(江蘇正大豐海制藥有限公司,國藥準字H20061073)靜脈滴注,1次/d。不使用其他鎮痛藥物。每日上午換藥1次。

對照組在常規治療基礎上予以口服氨酚雙氫可待因片(陜西九州制藥有限責任公司,國藥準字H20073626),氨酚雙氫可待因可用于創傷性疼痛、外科手術后疼痛,每次服用兩粒,20 mg。換藥前30 min、晚上睡前各服用兩粒。

在常規治療基礎上,撳針組給予耳穴撳針治療。患者術畢安全返回病房后,取仰臥位,給予“一穴一撳針”,每隔6 h按壓1次,疼痛時、換藥前也需按壓,力度適中,留針24 h。選用直徑0.20 mm,針長1.2 mm的撳針(日本清鈴株式會社生產,國械注進20162271359),選取耳穴:直腸、肛門、交感、神門。操作方法:患者術畢安返病房后及術后每天上午8時,常規酒精消毒耳部皮膚,操作者一手固定所刺皮膚,另一手持鑷子鉗夾針尾刺入上述四個穴位,并輕輕按壓,保證針尖刺入耳穴。每隔6 h按壓1次,每次按壓5~10 min,疼痛時、換藥前也可按壓。5 d為1個療程,從左耳開始,兩耳交替,按壓時手法適中,讓患者感到局部有酸、麻、脹、痛或發熱感[8]。

1.3 觀察指標

1.3.1 疼痛程度: 于術后5 d內[2],每天換藥后對患者疼痛程度進行觀察。采用視覺模擬痛覺評分法(VAS)評估疼痛程度,其基本原理是使用一條長約10 cm的游動尺標,一面標有10個刻度,兩端分別為“0”分端和“10”分端,其中“0”分表示無痛,“10”代表難以忍受的最劇烈的疼痛。讓患者在線上標記出最能代表疼痛強度的點,測量“0”到標出點的距離即為疼痛強度評分值。臨床評定以0分為無痛,1~3分為輕度痛,4~6分為中度痛,7~10分為不可忍受的劇痛[9]。

1.3.2 實驗室指標: 觀察治療前、治療5 d后靜脈血血漿中β-內啡肽(β-EP)含量及C反應蛋白(CRP)濃度變化。檢測方法:治療前、治療5 d后,取安靜狀態下肘靜脈血,采用MULTISKAN酶標儀(Thermo Scientific公司,芬蘭)測定血清β-內啡肽(β-EP)、C反應蛋白(CRP)濃度,ELISA試劑盒購自貴州吉創生物科技有限公司。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 兩組術后5 d換藥后VAS評分比較

術后5 d換藥后VAS評分比較,撳針組均小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示撳針組在術后疼痛的緩解效果上優于對照組。見表1。

表1 兩組術后5 d換藥后VAS評分比較(±s) 分

組別對照組(n=30)撳針組(n=30)t P第1天4.94±1.64 4.17±1.23*2.057 0.04第2天5.72±1.72 3.96±1.19 4.609<0.01第3天4.90±1.56 4.34±1.26 2.127 0.03第4天4.91±1.51 4.16±1.27 2.082 0.04第5天4.94±1.64 4.14±1.29 2.100 0.04

2.2 實驗室指標

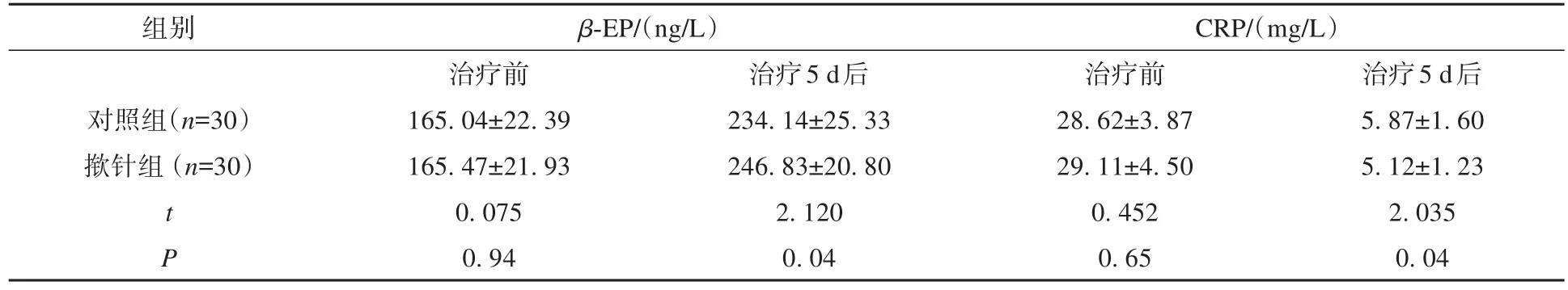

治療前,兩組β-EP、CRP水平比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后5 d,撳針組β-EP含量高于對照組,CRP濃度低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示撳針組在疼痛程度及炎癥控制效果優于對照組。見表2。

表2 兩組β-EP、CRP水平比較(± s)

表2 兩組β-EP、CRP水平比較(± s)

組別對照組(n=30)撳針組(n=30)t P β-EP/(ng/L)治療前165.04±22.39 165.47±21.93 0.075 0.94治療5 d后234.14±25.33 246.83±20.80 2.120 0.04 CRP/(mg/L)治療前28.62±3.87 29.11±4.50 0.452 0.65治療5 d后5.87±1.60 5.12±1.23 2.035 0.04

3 討論

手術治療為肛瘺主要的治療措施[4],術后疼痛為其主要的并發癥之一,其主要病因病機主要有“不通則痛”、“不榮則痛”和外力致痛三個方面,各個病機又有著相互影響的作用。氣血不通,不通則痛,另一方面沒有氣血的濡養也會使局部組織“不榮”,進而產生疼痛;局部營養不良,也會使局部氣血運行的通道阻滯,產生疼痛;外力致痛,如不恰當的操作不僅會損傷局部組織,產生疼痛,還會造成“不榮”、“不通”,引起后續疼痛。現代醫學認為肛瘺術后疼痛主要是由于感染、組織損傷、機械刺激、外科技術、大便長期干結等刺激局部神經感受器等所致。耳為百脈之所聚,是全身氣血匯聚之處,與臟腑經絡關系密切[10]。耳穴撳針治療以全息理論為指導,按照對應部位取穴原則,根據手術的部位及疼痛的區域與直腸、肛門相關,所以在耳郭上相對應的部位選取直腸穴位和肛門穴位。交感主治解痙止痛,滋陰潛陽,可調節血管和迷走神經,治療自汗、內臟疼痛、心悸、自主神經功能紊亂、胃腸痙攣,選穴交感符合現代醫學理論取穴原則。神門主治鎮靜、疼痛、安神、消炎、抗過敏、失眠、多夢,選穴神門符合經絡理論取穴及臨床經驗取穴。通過刺激直腸、肛門、交感、神門四個穴位,可以使得氣血運行通暢,局部組織營養充足,并通過神經調節使組織、血管修復加快。

β-EP可單獨或與多巴胺聯合作用于阿片受體,引起膜電位的超極化,使某些神經末梢的遞質釋放減少,從而產生鎮痛效應[11]。耳穴撳針治療后β-EP含量增多,從而使局部疼痛減輕。CRP細胞因子誘導肝臟合成,為全身性炎性反應急性期的非特異性標志物,是目前臨床上常用的最敏感的炎癥指標之一[6]。耳穴撳針治療后CRP濃度降低,說明耳穴撳針治療在一定程度上可以抑制炎癥反應,且針刺作用具有后效應,即使停止刺激后,針刺引起大腦釋放的內分泌激素和神經遞質不會馬上消失,而是繼續在體內發揮效應,將紊亂的機能狀態向正常方向調節。

綜上所述,耳穴撳針治療運用于低位單純性肛瘺術后患者,可使得患者疼痛減輕,同時增加血漿β-內啡肽含量,降低C反應蛋白濃度,抑制炎癥反應,并且該操作不良反應輕微,療程短,操作方便,值得臨床推廣。

利益沖突聲明:作者聲明本文無利益沖突。