地鐵地下車站隱藏式冷卻塔的控制工藝研究

吳紹康 羅 輝 王靜偉

(廣州地鐵設計研究院股份有限公司, 510010, 廣州∥第一作者, 工程師)

冷水機組搭配開式冷卻塔的傳統方式依然是目前地鐵地下車站空調水系統的主要形式。常規冷卻塔的布置主要分為3個大類:冷卻塔設置在高風亭上、冷卻塔單獨設置在地面、冷卻塔下沉設置[1]。常規冷卻塔的布置對周邊環境帶來了噪聲、余熱及漂水等不良影響,是地鐵設計、建設過程中急需解決的難題。尤其是在中心城區地面建筑物密集的情況下,冷卻塔的設置問題更為突出。基于此,將冷卻塔埋設于地下、在地面上增加冷卻塔進排風亭的方案受到了越來越多的關注。文獻[2]通過將埋地布置的冷卻塔與常規冷卻塔進行對比分析,認為地鐵工程在景觀要求較高、地面無冷卻塔設置條件時可采用全地下的布置形式。文獻[3]針對廣州地鐵某地下車站采用埋地式布置冷卻塔、蒸發冷凝兩種方案進行了技術經濟對比分析,認為這兩種方案在景觀效果及噪聲控制方面均較好,蒸發冷凝方案的占地面積更小,但蒸發冷凝方案應用于地鐵項目(尤其是南方高溫高濕地區的地鐵項目)時,存在實際運行中能耗較大、運行穩定性較差、維護成本較高、使用壽命受水質等因素影響較大等方面的不足。隱藏式冷卻塔在上海城市軌道交通、成都地鐵的特殊車站上已有應用,有效解決了冷卻塔設置對城市景觀影響的問題,且一定程度降低了運行噪聲。

隱藏式冷卻塔在城市軌道交通行業的應用依然較少,本文在文獻[2-4]的研究基礎上,深入分析地鐵地下車站的排風特性,探討利用地鐵地下車站排風降低隱藏式冷卻塔的運行能耗,低成本解決冷卻塔白霧問題,以期為隱藏式冷卻塔在地鐵地下車站工程中得到更好的應用提供參考。

1 隱藏式冷卻塔的布置概述

地鐵風亭等附屬結構的圍護設計通常采用挖孔樁或者連續墻,圍護結構通常需包絡所有風亭的外輪廓。對于地鐵的低矮風亭組,新風亭和排風亭間的凈距要求不小于10 m,在進風亭和排風亭之間常設有可以利用的空間。因此,適當擴大風亭的維護結構規模后,可將冷卻塔布置于地下,這對車站土建的初始投資影響不大。

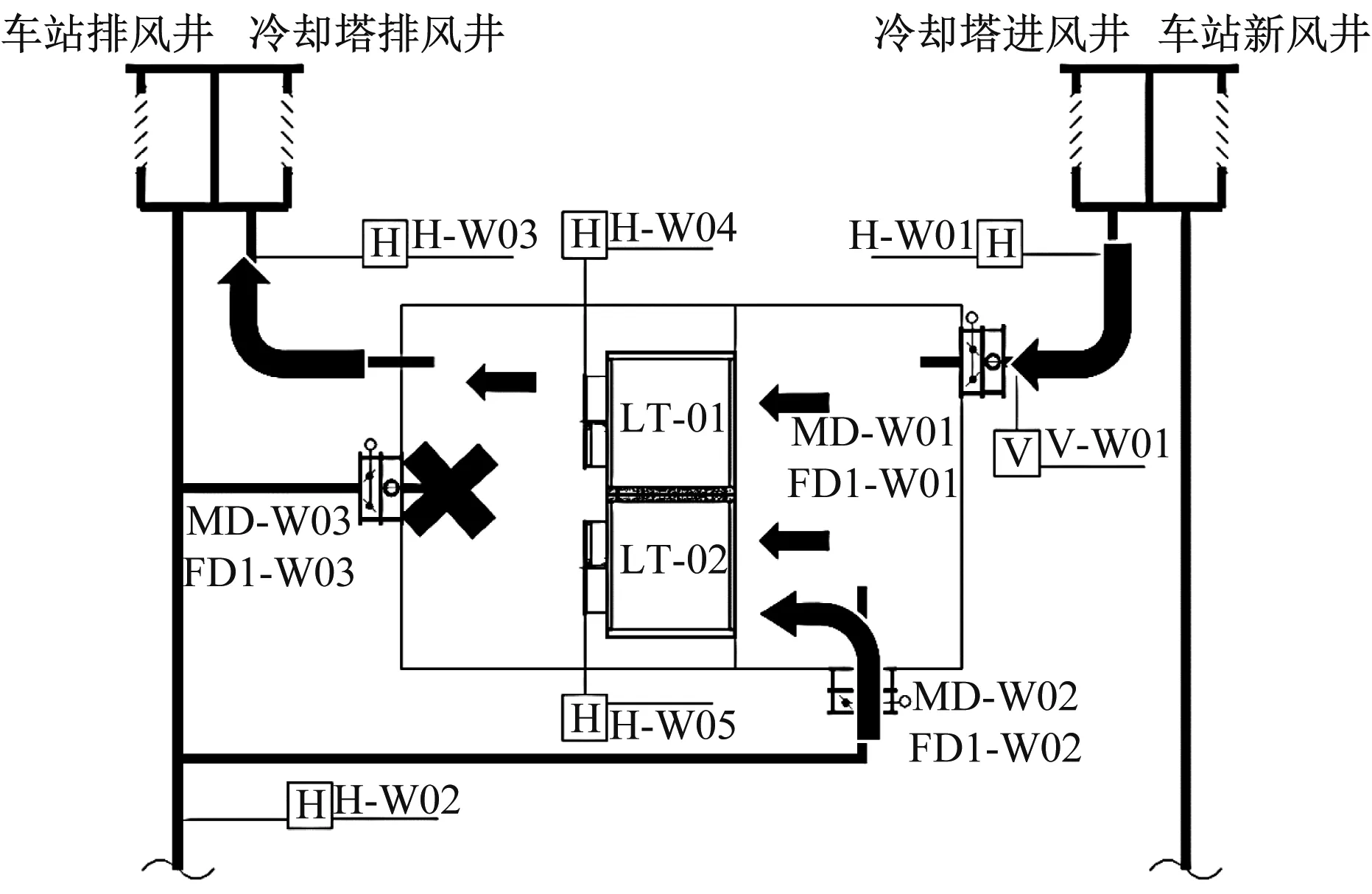

隱藏式冷卻塔結合車站土建附屬空間予以布置,其布置方案如圖1所示,在地面增加供冷卻塔使用的進風亭和排風亭。考慮減小占地面積及盡量不影響城市景觀等因素,該方案在設計時往往將新增風亭與原車站風亭合建。與常規冷卻塔的布置相比,隱藏式冷卻塔的布置增加了冷卻塔運行的阻力,增大了冷卻塔本體的噪聲,因此,在設計時應采用降低冷卻塔坑道的風速、優化坑道的氣流組織等措施,以減小冷卻塔風機的全壓及運行噪聲。隱藏式冷卻塔坑道的尺寸和風亭面積與車站規模有關,應根據車站具體的空調負荷大小、冷卻塔散熱能力及冷卻塔風機風壓綜合考慮確定。此外,若冷卻水泵與冷卻塔坑道同層布置,還需要注意水泵啟動和運行過程中的氣體腐蝕、空氣腐蝕問題,以及空調水系統停止運行后冷卻水的倒流問題,這些問題不是本文研究的重點,有待后續進一步研究。

a) 平面圖

2 地鐵地下車站的排風再利用

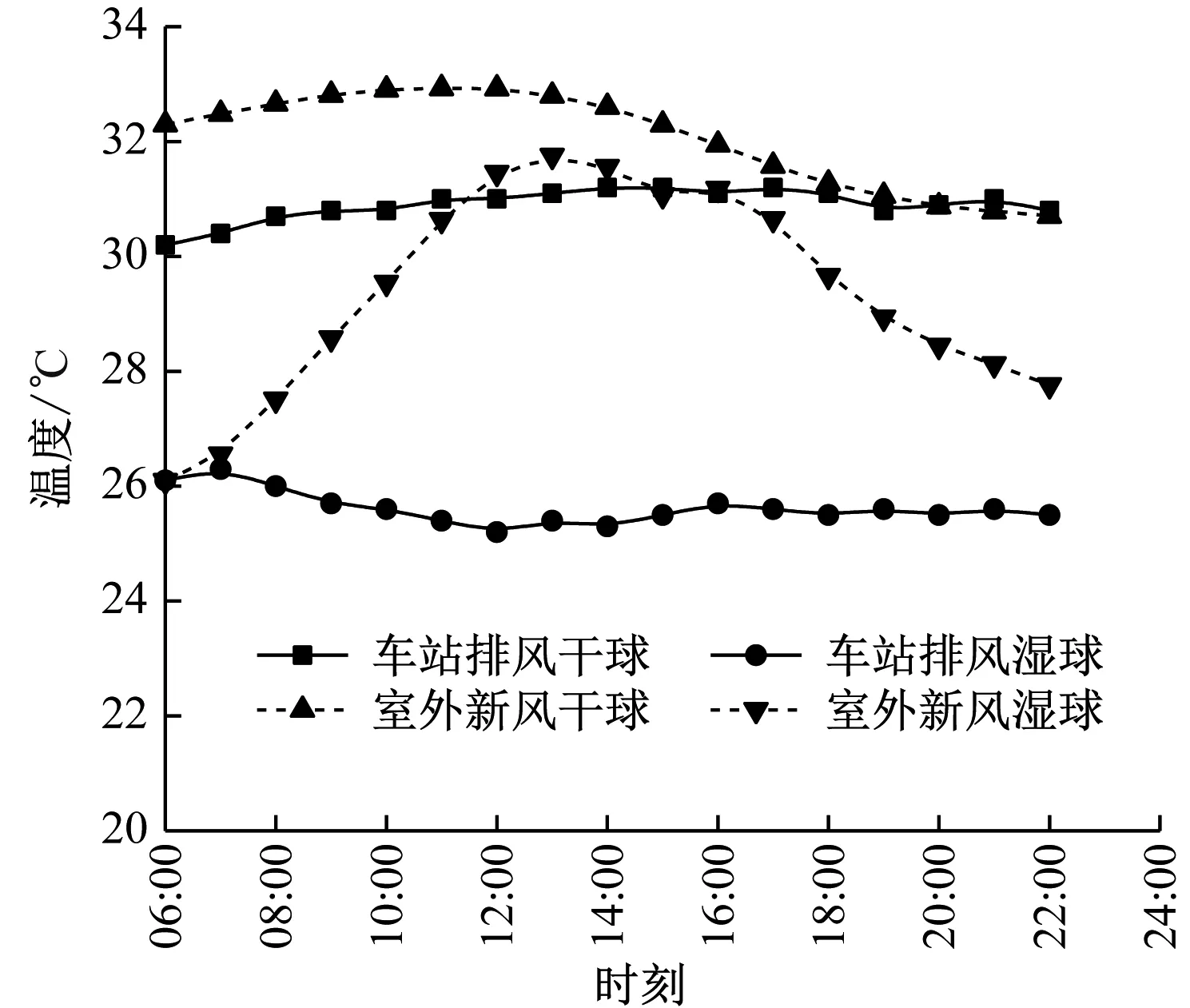

本文選取廣州地鐵2號線某典型地下車站某個夏季空調日的數據進行分析,圖2為該站當日06:00—22:00車站排風道、室外新風道內干球和濕球的溫度時程變化曲線。由圖2可知,室外新風的干球、濕球溫度隨時間的變化較大,濕球溫度在13:00左右達到最高值(31.8 ℃);車站排風的干球、濕球溫度變化較小,車站排風參數相對較為穩定。不同時刻下車站排風的干球溫度最大相差2.1 ℃左右,濕球溫度差異則更為明顯(最大相差6.4 ℃)。由此可見,在夏季,廣州地鐵地下車站排風的干、濕球溫度大部分時刻均低于室外新風的干、濕球溫度,采用引入車站排風作為冷卻塔的進風以降低冷卻塔進風的濕球溫度的措施是可行的。

圖2 廣州地鐵典型地下車站夏季空調日車站排風及室外新風的溫度時程變化曲線Fig.2 Temperature time-history curve of exhaust air and outdoor fresh air in typical underground station of Guangzhou Metro on summer air-conditioning day

利用車站排風作為進風以降低冷卻塔進風濕球的溫度變化幅度,該幅度與車站可利用的排風量大小密切相關。地鐵地下車站服務公共區的空調大系統及主要設備房的空調小系統一般采用雙風機的一次回風系統,回風閥開啟或關閉的依據是排風與室外新風參數的對比情況。圖3為廣州地鐵采用全空氣空調系統的典型地下車站2020年8月連續3 d的室外新風、大系統排風及空調小系統排風焓值的時程變化曲線。由圖3可以看出,室外新風焓值隨時間的變化較大,并在13:00達到最大值;車站排風焓值(包括大系統排風焓值和空調小系統排風焓值)波動較小,波動主要是由于房間濕度的變化引起的。

從圖3還可以看出,在連續3 d的監測時段內,室外新風焓值均高于車站空調系統的排風焓值,這表明了廣州地區地鐵地下車站空調系統夏季主要在小新風空調工況下運行,空調區域低溫低濕的排風可用于冷卻塔的風量較少。除了這部分的空調排風外,還可利用的排風主要是車站軌行區排熱系統(以下簡稱“軌排”)的排風、通風房間的風量及車站混合后的排風。在軌排工頻運行的情況下,廣州地鐵典型地下車站排風道內可利用的排風量約為40~50 m3/s,與一般規模車站的冷卻塔進風量大小相當。由于車站排風道的排風量受車站空調系統實際運行工況的影響較大,因此,不同地區的地下車站應根據車站的實際情況核算排風的可利用程度。

a) 第1天

3 隱藏式冷卻塔的控制工藝

隱藏式冷卻塔結合地鐵地下車站附屬風道布置,具備切換風道內閥門的條件,可利用車站排風改變冷卻塔的進、出風參數,使冷卻塔在節能、防白霧、排煙等不同運行工況下靈活運行,進而解決常規冷卻塔運行時存在的部分問題。

3.1 節能工況

降低冷卻塔出水溫度,可降低冷水機組的冷凝溫度。據統計,冷凝溫度每降低1 ℃,冷水機組制冷性能系數(COP)可提高3%左右。因此,在冷卻塔結構一定、熱力性能良好的情況下,冷卻塔的出水溫度取決于環境濕球溫度。隱藏式冷卻塔在節能工況下的運行原理如圖4所示。

a) 節能工況一(通過MD-W02的排風量小于冷卻塔進風量)

如圖4所示,在車站排風及室外新風處分別設置溫濕度傳感器H-W01、H-W02。當車站排風的濕球溫度低于室外新風濕球溫度時,打開節能風閥MD-W02,此時車站低濕度的排風與室外新風混合,可降低冷卻塔入口空氣的濕球溫度,降低冷卻塔出水溫度,進而可提高冷水機組的COP。

圖4 a)節能工況一中,通過MD-W02的排風量須小于冷卻塔的進風量。若通過MD-W02的排風量大于冷卻塔的進風量,部分車站排風將通過冷卻塔新風亭排出室外,由于冷卻塔的新風亭往往與車站新風亭合建,車站排風與車站新風將出現短路現象,不符合GB 50157—2013《地鐵設計規范》中關于風亭間距的要求。該情況下,應在冷卻塔新風道設置風向傳感器V-W01,當檢測到新風道氣流流向室外時,立即關閉冷卻塔新風閥MD-W01,此時閥門的切換及空氣的流動如圖4 b)節能工況二所示。因此,應結合地下車站空調系統的具體情況進行風量平衡核算,以確定是否需要設置MD-W01。

3.2 全新風工況

當車站排風的濕球溫度大于等于室外新風濕球溫度時,車站排風不具備再利用的條件,應關閉MD-W02,冷卻塔以全新風工況運行,如圖5所示。相對于常規地面冷卻塔的布置,隱藏式冷卻塔布置增加了土建風道阻力,因而在全新風工況下的能耗有所增加。考慮地鐵工程對冷卻塔噪聲的控制要求較高,隱藏式冷卻塔在布置時應適當加大塔的風道面積,以減小局部阻力,并降低冷卻塔的風機全壓,使之在降低噪聲的同時減小運行能耗。

圖5 隱藏式冷卻塔在全新風工況下的運行原理圖Fig.5 Operation principle of invisible cooling tower under full fresh air working condition

3.3 防白霧工況

如圖6 a)焓濕圖所示,冷卻塔白霧形成的原理是冷卻塔出風側高溫高濕氣體(狀態點O1)與室外空氣(狀態點W)的混合點落入空氣飽和區,即線段WO1與相對濕度Φ=100%等值線相交。室外空氣越接近飽和、溫度越低時,混合點落入飽和區的風險越大;冷卻塔的出風溫度和相對濕度越高時,混合點落入飽和區的風險亦越大[5-6]。以廣州地鐵為例,每年的3月份、4月份地下車站的室外溫度較低,且冷卻塔出風接近飽和狀態,冷卻塔易產生白霧現象。白霧現象在一定程度上影響了城市景觀,冷卻塔周邊如有住宅等敏感建筑,還容易受到市民投訴。

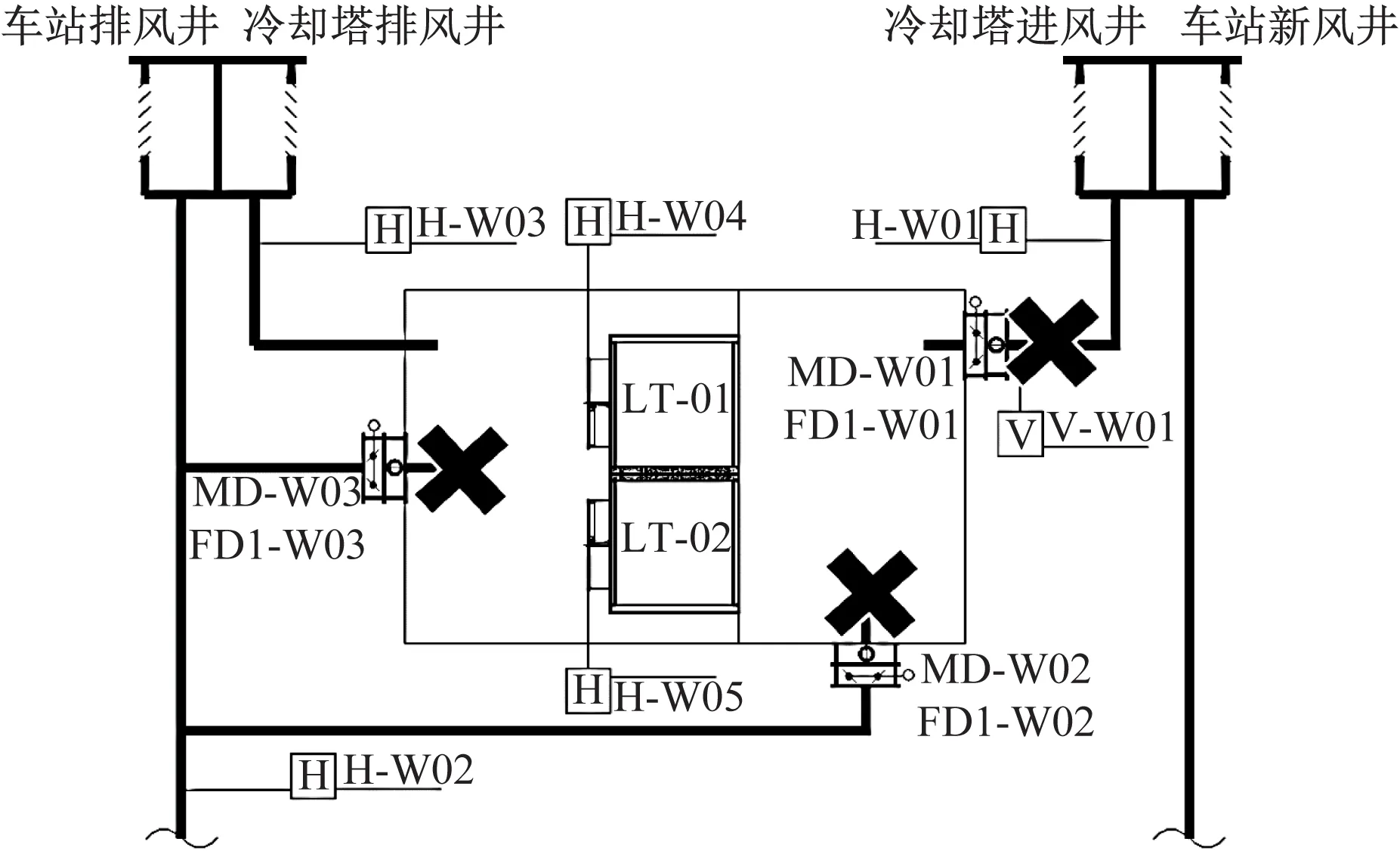

a) 焓濕圖分析

由于地鐵地下車站的室外氣象參數難以控制,因此,解決冷卻塔白霧的主要措施是降低冷卻塔出口處高溫高濕氣體的相對濕度,使其與室外空氣的混合狀態點處于非飽和狀態。通過混合空氣預防白霧產生已有相關研究[7],隱藏式冷卻塔布置可充分利用車站排風進行除霧,其運行原理如圖6 b)所示。通過開啟除霧風閥MD-W03、關閉MD-W02,將高溫不飽和的車站排風(狀態點P)與冷卻塔排風(狀態點O1)混合,混合后的狀態點為C,使冷卻塔排風亭出風遠離飽和狀態,進而有效地避免白霧的發生。與工業領域采用的冷卻塔出風側電加熱或廢熱利用等方式相比,利用車站既有排風混合的方式防白霧,其初始投資較低,運行能耗較小,后續維護工作量較少。此外,地鐵冷卻塔往往在非空調季或過渡季節才產生白霧,此時對應的車站通風空調系統一般為全新風工況,車站可利用的排風量較大,因此,結合車站風道布置隱藏式冷卻塔,可以用較低的成本有效地解決冷卻塔的白霧問題。

3.4 排煙工況

當地下車站發生火災時,車站空調水系統(含冷卻塔)關閉,車站排風道用于火災時的排煙。為避免高溫煙氣串入冷卻塔導致冷卻塔發生次生火災,應在發生火災時采取切換電動風閥等措施,避免火災規模的進一步擴大。此外,冷卻塔填料是一個常見的火災隱患點,在安裝、運行及維修過程中可能引發火災[5],將冷卻塔埋于地下,需要考慮冷卻塔和車站火災的相互影響。當冷卻塔發生火災時,應通過關閉MD-W01風閥,避免煙氣串入車站新風道后進入車站,對車站造成不利影響。火災工況下隱藏式冷卻塔的排煙原理如圖7所示。

圖7 火災工況下隱藏式冷卻塔的排煙原理Fig.7 Smoke exhaust principle of invisible cooling tower under fire situation

4 結語

1) 隱藏式冷卻塔結合車站土建附屬結構進行布置,既解決了常規冷卻塔對景觀造成影響的問題,還可通過設置風道切換閥門及傳感器滿足其在節能、防白霧、排煙等多種工況的運行要求。

2) 車站排風參數及可利用的排風量與車站空調系統的實際運行工況有關。對于廣州地區而言,車站排風的濕球溫度普遍低于室外新風的濕球溫度,隱藏式冷卻塔利用車站排風降低冷卻塔進風濕球溫度,可彌補冷卻塔埋于地下因風道阻力所增加的運行能耗。后續應在實際工程中對全年的記錄數據計算分析,將排風的節能量與因土建風道增加的能耗值作進一步的對比。

3) 地鐵地下車站冷卻塔白霧易發生在冬季,此時車站空調系統往往處于全新風工況,可利用的排風量較大。隱藏式冷卻塔通過將車站高溫的排風與冷卻塔排風混合,改變冷卻塔的出風參數,能低成本、有效地解決常規冷卻塔的白霧問題。

4) 節能工況下,應對隱藏式冷卻塔進排風及車站排風系統進行風量平衡核算,以避免車站排風通過冷卻塔進風亭回灌至車站新風亭,造成車站新風污染。此外,還應進一步研究隱藏式冷卻塔和車站發生火災時的相互影響,通過風閥切換等措施避免火災影響范圍的擴大。