地鐵大跨度隧道垂直挑頂施工中的圍巖力學分析

陳佳瑋 李元海 劉 毅

(1.重慶電力高等專科學校, 400053, 重慶; 2.中國礦業大學深部巖土力學與地下工程國家重點實驗室, 221116, 徐州; 3.中交第二航務工程局有限公司技術中心, 430040, 武漢∥第一作者, 工程師)

0 引言

地鐵長大隧道建設受城市復雜的地面、地下環境限制,往往不具備明挖或暗挖豎井的條件,因此,通常采用向區間隧道中部開挖斜井挑頂進洞、從正洞向區間兩端開挖的施工方案,以增加工作面、滿足施工工期要求。由于斜井與正洞交叉地段的圍巖受力情況復雜、安全隱患大,二者的轉換施工往往是工程的重點和難點[1]。現有研究主要對斜井進洞的施工方法、圍巖變形及支護結構響應等方面[2-4]進行研究,如文獻[2]介紹了鄭西鐵路客運專線函谷關隧道較早采用垂直挑頂的施工工藝等。此外,部分學者利用數值模擬,探討了挑頂隧道的圍巖應力及位移情況,為設計和施工提供依據[5-7],如文獻[5]通過對鄭西客運專線大斷面隧道挑頂施工進行數值分析,認為臺階上的支護結構強度和密度直接影響隧道圍巖位移分布。

上述研究大多針對公路和鐵路隧道,而針對城市復雜施工條件下,對環境影響和變形控制要求較高的地鐵隧道斜井進洞的研究較少。本文以深圳地鐵2號線新秀站—蓮塘口岸站區間(以下簡稱“新蓮區間”)隧道斜井進正洞段為研究對象,提出了適用于地鐵工程軟弱圍巖中大跨度隧道垂直挑頂開挖的施工技術,并采用FLAC3D軟件對該區間的挑頂施工全過程進行模擬計算和分析,驗證該施工方法的合理性。

1 工程簡介

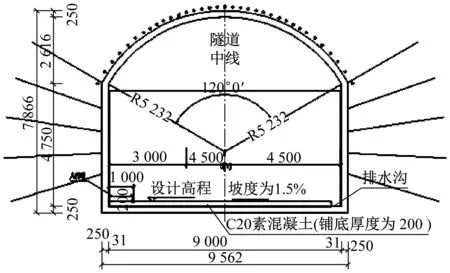

新蓮區間隧道長度為491.05 m,采用礦山法施工,斷面支護采用錨網噴復合式襯砌。斜井與正洞的襯砌斷面如圖1所示,支護措施如表1所示。

a) 斜井的橫斷面

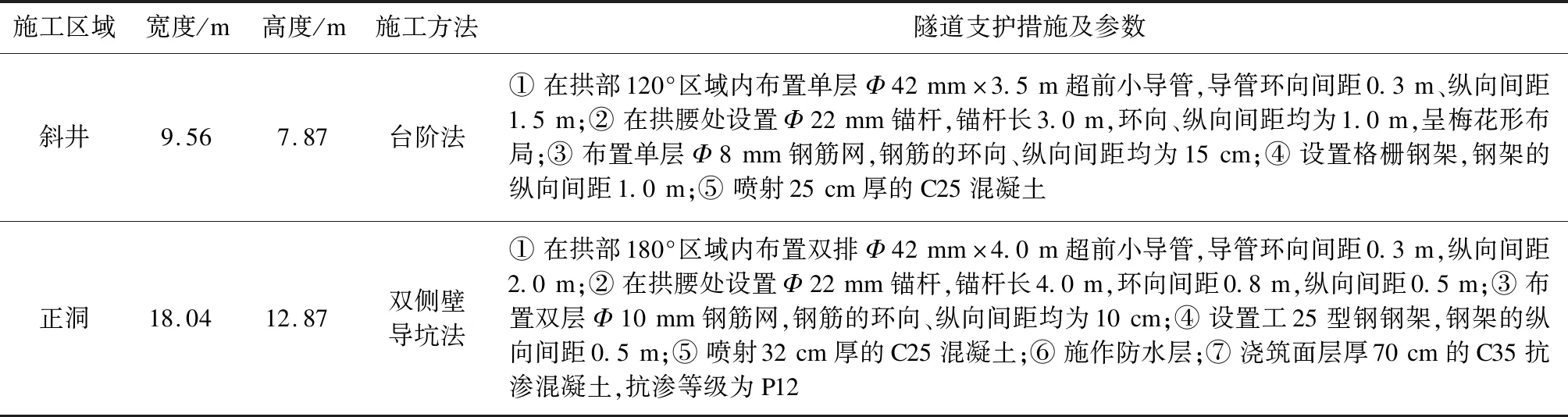

表1 新蓮區間隧道斷面支護措施及參數Tab.1 Section support measures and parameters of Xinlian interval tunnel

新蓮區間隧道處于丘陵地帶,地形起伏交錯,地面高程為20~70 m,隧道埋深為18~87 m。該區間穿過的地層多為中、微風化石英砂巖,巖石風化、破碎,節理、裂隙發育,地下水主要為基巖裂隙滲水。

該隧道在線路右側設置了1處臨時斜井,采用礦山法施工。斜井穿過強、中風化巖地層進入正洞隧道時,斜井斷面和正洞斷面的尺寸差距較大,施工難度顯著增加。

2 施工方法

針對上述工程的施工難點,本文提出大跨度隧道斜井進正洞的施工方法,包括以下施工步驟:

1) 對交叉口加強支護。該工程的交叉口斷面如圖2 a)所示,在斜井距正洞7.0 m的區段內加強支護,交叉口處施工超前支護。正洞和斜井加強環最外側之間采用仰拱鋼架焊接,將正洞仰拱襯砌鋼筋與斜井仰拱襯砌中的預埋鋼筋連接,以確保正洞和斜井交叉口處共同受力。

a) 交叉口斷面

2) 采用導洞方式挑頂進洞。挑頂開挖至正洞拱頂,水平開挖至正洞左拱腰,使正洞拱架有穩定基礎。小導洞斷面(見圖2 b))的寬度為3.5 m、高度為5.0~6.5 m,在導洞頂部設置雙排超前小導管,采用全斷面注漿對掌子面前方的圍巖進行加固。

3) 安裝正洞拱架。導洞施工完畢后,在導洞內安裝正線拱架并進行初期支護,待支護達到強度后再進行正洞開挖。

4) 正洞施工。按雙側壁導洞法施工正線隧道。先施工小里程段,后施工大里程段,在交叉口處往大里程方向施工40.0 m后,再進行兩端同步開挖。

在斜井與正洞交叉口處設置加強支護,末端設置門架,縱向設置連接板,可增強交叉口處結構的穩定性,有效解決斜井及正線斷面尺寸差距大的問題。但該施工方案對圍巖擾動次數較多,交叉區域應力情況復雜,挑頂施工存在一定風險。為此,需要進一步分析該施工過程中圍巖的力學特征,以驗證該施工方法的安全性與有效性。

3 數值分析模型

3.1 建立數值模型

依據新蓮區間的工程實際,本文建立了斜井進正洞挑頂施工的三維計算模型,如圖3所示。

圖3 新蓮區間斜井進正洞挑頂施工的數值模型Fig.3 Numerical model of inclined shaft into the main hole propping construction in Xinlian interval tunnel

3.2 力學參數

隧道圍巖采用彈塑性材料模型,其計算參數如表2所示,屈服準則采用Mohr-Coulomb準則。襯砌利用Shell單元模擬,錨桿采用Cable單元模擬。

表2 數值模型采用的巖層計算參數Tab.2 Calculation parameters of the rock formation used in the numerical model

3.3 施工過程模擬與監測布置

斜井進正洞挑頂施工的實際施工流程及與之對應的模擬計算施工步如圖4所示。在交叉段布置了8個監測點,選取距交叉段中線處左側2 m處作為正洞監測斷面(以下簡稱“測面”),并在測面上布置測點4、測點5、測點6。如圖5所示,測點1為斜井拱頂測點,測點4和測點7為正洞拱頂測點,測點2和測點3為斜井拱腰測點,測點5、測點6和測點8為拱腰測點。

注:施工過程模擬中的數字用以表述具體的模擬計算施工步。圖4 斜井進正洞挑頂的施工流程及對應的模擬計算步Fig.4 Process of inclined shaft into positive hole propping construction and corresponding simulation calculation step

圖5 交叉段內測點布置圖Fig.5 Layout of the measurement points in cross section

4 模擬計算結果分析

4.1 交叉段的圍巖應力變化情況

圖6為各測點最大主應力變化情況,其中:取拉應力為正,壓應力為負,正洞右側為靠近斜井一側。由圖6可知:① 正洞左右拱腰處、斜井左右拱腰處測點的最大主應力呈現非對稱分布特點。正洞開挖后,圍巖的最大主應力差值持續擴大,在正洞右拱腰處出現明顯的應力集中,且正洞后期的開挖次序對斜井的應力變化產生影響;② 落斜井坡道和挑頂段下臺階的施工使得斜井拱腰處及正洞右拱腰處的應力突然增大,這說明交叉段分臺階開挖、預留下臺階的施工措施可以改善圍巖的應力分布,在落斜井坡道和挑頂段下臺階的施工時應予以重點關注并加強監測;③ 拱頂開挖后,拱頂處的壓應力突降,有產生拉應力的趨勢,而之后的施工對拱頂應力分布影響有限,需要在拱頂施工前加固該處圍巖。

圖6 交叉段圍巖最大主應力變化曲線Fig.6 Maximum principal stress change curve of intersecting section surrounding rock

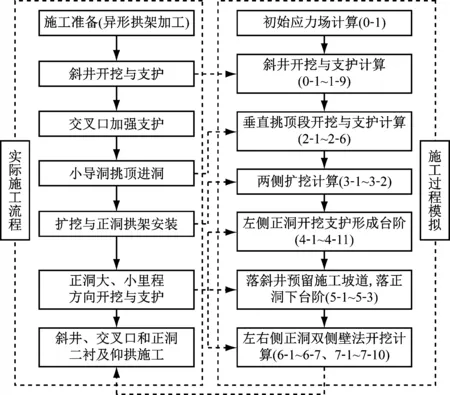

圖7為交叉段圍巖應力影響范圍示意圖。由圖7可知,挑頂后交叉段圍巖應力松弛范圍明顯減少,這說明小導洞挑頂對圍巖控制效果較佳。

a) 挑頂前

4.2 交叉段的圍巖位移變化情況

4.2.1 拱頂沉降

圖8為交叉段拱頂3個測點豎向位移隨計算施工步的變化情況,其中,負值表示發生了向下方向的位移。從圖8可知:在計算步1-8~2-1和2-6~3-2中,拱頂各測點的沉降量快速增加,其增量分別占總沉降量的35.1%和21.1%,這說明斜井開挖和兩側擴挖施工對斜井拱頂沉降的影響最大;在計算施工步2-1~3-2中,挑頂段拱頂的沉降量在總沉降量中的占比為44.1%,這說明挑頂和兩側擴挖施工對挑頂段拱頂沉降的影響最大。隨著正洞左右側開挖,各測點拱頂沉降略增并趨于平緩。

圖8 交叉段拱頂沉降變化曲線Fig.8 Variation curve of vault settlement in intersecting section

4.2.2 拱腰水平位移

圖9為測面上拱腰處各測點的水平位移情況,其中,水平位移取正值表示拱腰向內側變形。由圖9可知:① 在正洞兩側擴挖和正洞左右側開挖前期,交叉段正洞左拱腰(測點8)的水平位移均明顯增大,施工時應對該處加強支護和監測;② 正洞左右側前期開挖對正洞測面的拱腰水平收斂(測點6的水平位移減去測點5的水平位移)的影響較大,正洞右側后續開挖對測面水平位移的影響較小,且在落正洞下臺階時正洞測面的拱腰處水平收斂突然減小;③ 斜井水平收斂(測點2的是水平位移減去測點3的水平位移)在落預留坡道和落正洞下臺階時突然反向增加,水平方向的變形由向外微擴變為向內收斂。對應圖6的應力分析結果,交叉處的斜井(測點2、測點3)產生明顯的應力集中,建議在對該區域進行施工時應重點關注,減緩施工速度,并加強支護。

圖9 測面上拱腰處各測點的水平位移變化曲線Fig.9 Horizontal displacement change curve of each measurement point on arched waist surface

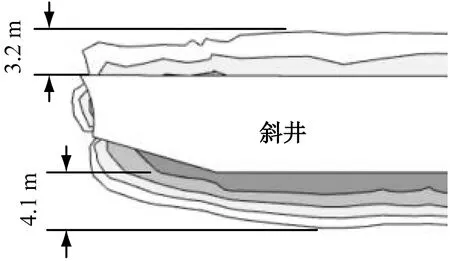

4.3 圍巖塑性區變形情況分析

分析斜井進洞挑頂施工過程圍巖的變形情況,可得到以下結論:在挑頂施工過程中,掌子面圍巖受剪切破壞嚴重,且斜井拱頂圍巖和挑頂區域正洞拱頂圍巖的塑性區基本貫通,施工時需重點關注。

5 結語

本文以深圳地鐵2號線新蓮區間隧道垂直挑頂施工為依托,通過數值模擬,對地鐵大跨度隧道垂直挑頂施工中的圍巖進行了力學綜合分析。在該工程的垂直挑頂實際施工中,耗時約45 d完成了斜井進洞,取得了較好的變形控制效果,保證了施工安全。基于該工程的施工經驗,本文提出大跨度隧道垂直挑頂開挖施工方法,并給出施工應關注的重點區域及改進建議:

1) 挑頂開挖施工對正洞拱頂處和斜井拱頂處的圍巖應力影響較大,右側斜井開挖施工使正洞右拱腰壓應力集中,正洞開挖順序造成斜井拱腰處應力分布不對稱。挑頂區域分臺階開挖,可有效改善該區域的圍巖應力分布。

2) 落斜井坡道和正洞下臺階時斜井拱腰水平收斂發生突變,應作為施工的關注重點。

3) 挑頂開挖導致正洞和斜井拱頂處圍巖的塑性區貫通,在落斜井坡道和正洞下臺階時,該塑性區進一步擴展,存在圍巖垮塌風險。該區段應作為施工的關鍵部位,需加強支護,并減緩施工速度,以確保施工安全。