基于助學案的融合課堂初探

——以數學實驗課皮克定理為例

◎張文珠 (無錫市新區第一實驗學校,江蘇 無錫 214000)

本節課是為蘇科版《數學》七年級下冊而設計的一節數學專題課.在授課形式上,本節課屬于數學實驗課.實驗探究是學生積累數學基本活動經驗的重要方式,也為同伴互助式課堂提供了很好的實驗平臺.在課時內容上,本節課選擇的是格點問題.格點問題有助于學生理解基礎知識,并且能夠在提高學生基本技能的同時逐步培養學生的運算能力、空間想象能力、邏輯推理能力,以及學生的數學核心素養.課時內容打破了學科界限,融入了地理、美術等學科內容,達到了課程育人的目的.在學習形式上,采用的是基于助學案的同伴互助學習方式,發揮教師的主導作用,發揮學生的主體作用.這種學習方式可達到學習者個人和同伴的共同提高.下面,以數學實驗課皮克定理為例,結合相關教學片段談談作者自己的認識.

學情分析:學生在小學階段經常會使用釘子圖或方格紙,進入初中階段,在蘇科版《數學》七年級上冊《6.4 平行》《6.5 垂直》中也使用方格紙進行了平行線和垂線唯一性的探索,已經初步具有工具意識和數形結合思想.對于多邊形面積的求法,無論是公式法還是割補法,學生已經有了一定的知識儲備.這些,就是開展本節數學實驗課的基礎.

一、基于課型,“兩案”相融,合二為一

初中階段的數學實驗有兩類:實際操作型實驗和邏輯推理型實驗.實際操作型實驗就是學生利用一些紙片、木棒、測量工具、計算機等實物進行量、折、拼等活動,經歷觀察、實驗、猜想、證明、歸納等數學活動,獲得數學知識和解決問題的方法.邏輯推理型實驗就是學生不借助于實物工具,而是運用模擬、類比、聯想等方法進行邏輯推理,以獲得正確實驗結果.數學實驗既可以是教學片段,也可以設計成專題實驗課.本課時屬于實際操作型專題數學實驗課.

課前設計時,根據本課時內容和課時類型,制定的是同伴互助型學習方式,并制作了“兩案”:助學案和實驗報告.本課時助學案的設計理念是“基于理解的逆向設計”,就是教師在考慮如何開展教與學活動之前,先努力思考學習要達到的目的到底是什么,以及哪些證據表明學習達到了目的,也就是“以終為始”,從學習結果開始逆向思考.助學案的這種設計理念,旨在促使學生參與探究活動,提升學習遷移能力,為學生提供理解的框架,幫助他們理解一些零散的知識,并揭示與內容相關的大概念.這種設計方式,對我們的教學研究從經驗型轉向實證型,對教學從知識為本轉向核心素養為本,都是具有實際操作性和借鑒意義的.基于皮克定理是一節專題數學實驗課,實驗報告的設計與書寫也是其重要組成部分.它不僅記錄了學生的實驗過程,也是學生學習過程的信息反饋.教師可以通過實驗報告的反饋,了解教與學過程中的問題,及時解決問題.而實驗報告的書寫,也是學生在學習過程中需要掌握的一項重要的基本技能.它不僅僅是記錄實驗的過程,更重要的是它可以初步地培養和訓練學生的邏輯歸納能力、綜合分析能力和文字表達能力.

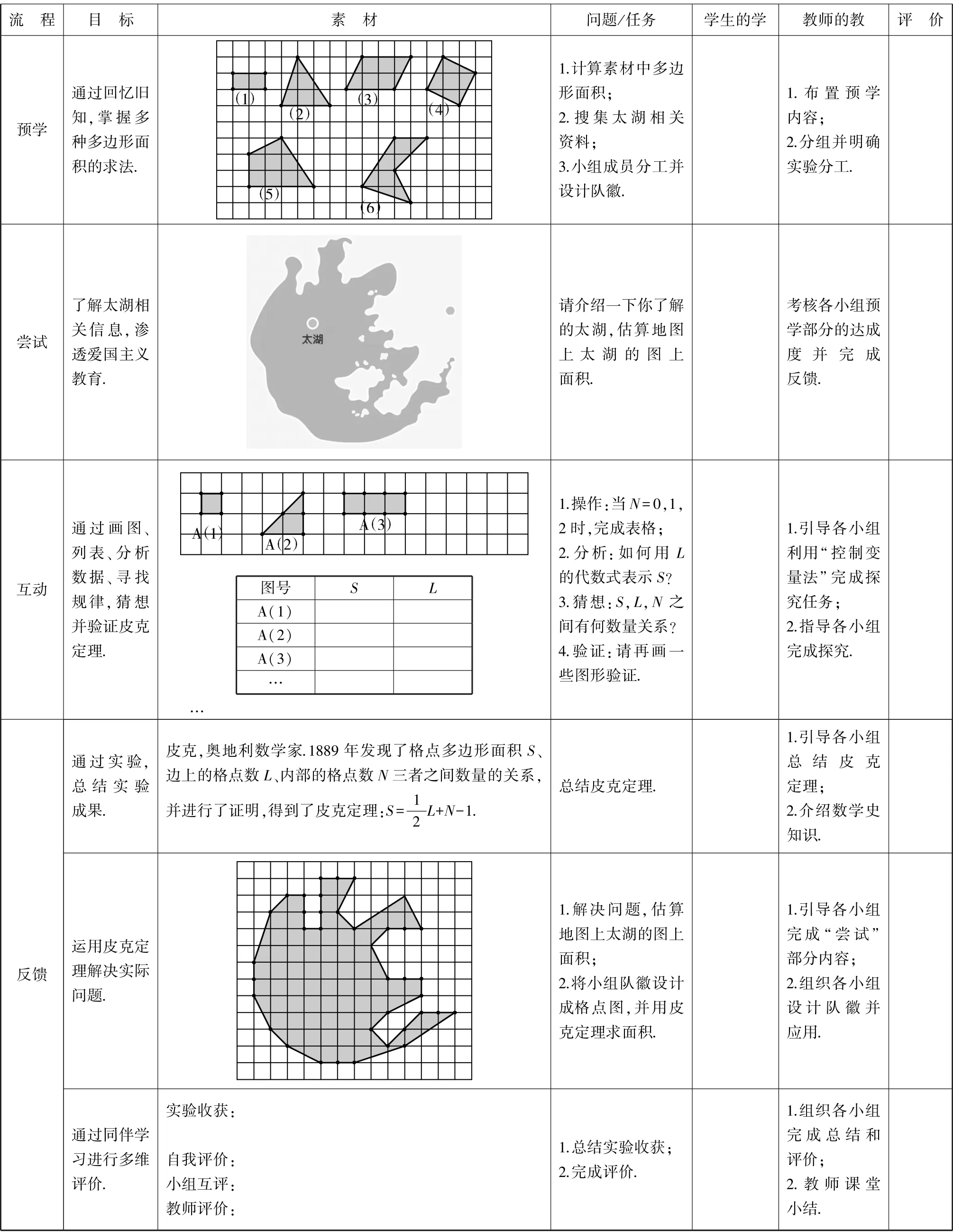

在課時設計時,發現“兩案”有很多地方是相輔相成的,于是將“兩案”合一,將實驗報告融入助學案,給學生提供一個完整的實驗過程(見表1).

表1 “兩案”合一的助學案設計

續 表

助學式實驗報告由“預學、嘗試、互動、反饋”四個助學環節構成,滲透“基于理解的逆向設計”理念,設計中“教、學、評”統一,讓學生循序漸進展開互助學習.為了實驗課能高效開展,實驗報告在“預學”環節設計了三個任務:一是計算格點多邊形的面積,讓學生經歷一個從“數格子”到“特殊多邊形的面積公式”再到“割補法”的運用過程,從而達到知識喚醒的目的,為皮克定理提供探究基礎.二是搜集太湖的相關資料,讓學生在搜集資料的過程中增加相關地理知識,感受祖國大好河山的壯麗.三是進行小組分工,明確職責,設計隊徽.小組隊徽的設計也增加了小組的團隊合作意識和凝聚力,為實驗的開展做好了充分的準備工作.“嘗試”環節設計是介紹太湖,估算地圖上太湖的圖上面積,讓學生感受到已有知識和能力不足以解決這個實際問題,目的是讓學生遇挫,從而順利引入新知的探究.在“互動”環節設計完整的實驗過程,探索和驗證皮克定理的具體內容.這一環節,充分體現了學生的主體地位,教師以一個組織者、引導者與合作者的身份參與探究,引導學生經歷一個“畫圖—列表—分析數據—尋找規律—猜想—驗證”的過程,滲透“特殊到一般、變量控制、分類討論、符號意識”等數學方法和素養.“反饋”環節設計了總結實驗成果、新知應用、多維評價三個內容.小組在隊徽的設計、計算面積的拓展活動中,充分發揮同伴互助的學習優勢,最終解決問題.在助學式實驗報告中,不僅有完整的實驗過程,而且有一個完整的學習應用過程,讓學生在實驗中收獲的不僅是數學知識,還有教師隱性的數學方法的指導、數學核心素養的培養.

二、基于學案,多維相融,實現課程育人

1.立足學科,以融合強學科

融合理念下的課程實施是以“學科知識+”為基本形態的,這就是要打破學科局限,進行多學科融合,通過不同學科之間的融合生成對本學科新的認識,促進數學學科走向立體.無錫,位于太湖之濱,被稱為“太湖明珠”,自古就是魚米之鄉,是吳文化的發源地.在助學案“嘗試”板塊中以此架構文化背景滲透愛國主義教育,在歷史、地理知識的融合下,設計“估算地圖上太湖的圖上面積”的數學問題,將問題置于情境中.皮克定理是基于格點作圖展開的探究,因此將生活中的圖形、創作的圖形設計成格點圖解決問題是本節課的難點.這一過程又融合了學生的審美、創作、繪畫能力,將美術課程的精髓融入了數學課堂.學科的融合,讓有價值的知識打破學科界限,創生出新的領域或者對數學學科產生新的認識,促進數學學科走向豐盈,讓學生在整體上把握知識的來龍去脈.

2.立足經驗,以融合促經驗

在學生參與的數學活動中,學生解決由生活走向課堂的、由學生結合自己經驗設計的問題,獲得的活動經驗更加深刻,更有意義,融合度更高.以本課時為例,在助學案“反饋”板塊中,要求學習小組將自主設計的隊徽轉換為格點圖,并用所學皮克定理的知識計算隊徽面積,是一個開放性問題.學生設計的隊徽涉及體育、動物、工具、英文字母等.學生在解決問題的過程中,他們會綜合課內課外、自身所學的知識,這樣融合的不僅涵蓋學科知識、生活常識,還有同學之間不同的技能(畫畫、創作、審美)等.除了這些顯性的技能,一些隱性的經驗也不可忽略.這節數學實驗課,教師立足學生主體活動經驗,帶領學生經歷了一個完整的解決問題的過程,讓學生積累了解決問題的經驗,學生在參與觀察、實驗、猜想、證明等數學活動中,清晰地表達自己的想法,發展了合情推理和演繹推理的能力.

3.立足育人,以融合鑄素養

數學學科的教學不僅承載著傳遞數學知識、培養數學能力的重任,還肩負著數學育人的重任.這需要通過學科間、校內外、個體與社會之間的廣泛融合,促進學生素養的培養,達到育人的最終目的.育人的最終指向要求學生關注生活現實,通過教師采取的真實任務驅動,實現學生素養的提升,這是融合理念下的融合課堂典型的共性特征.本課時中,太湖圖上面積的估算以及小組隊徽的設計和計算,都是源于現實世界的真實問題、真實需求,基于學科知識的融合,基于活動經驗的融合,基于社會需求的融合.“數形結合、特殊到一般、符號意識”等數學思想方法的應用,為學生解決問題提供了專業的知識、技能和方法,在學生解決問題的過程中其素養也得到了提升.這是基于社會需求的融合,是立足社會發展的需求.

三、基于課堂,同伴學習,實現能力提升

融合課堂,不僅是學科與學科、經驗與技能、方法和素養、學習與生活的融合,還是一個學生共學、共促、共享、共創、共贏的主陣地.在課堂上,學生發現問題、提出問題、分析問題、解決問題.在這個過程中,學生學會了尊重、合作與分享.本課時從課前的小組分工、資料搜集開始,學生就進入了一個團隊角色扮演,這個團隊有組織、有任務.在小組探究過程中,成員能力的參差不齊也給同伴互助學習創造了契機,從而取長補短,共克難關.皮克定理的探究過程有兩個難點:一是學生在設計圖形時,畫出的圖形不能滿足內部點數的要求,得出數據直接影響實驗結果.通過小組同伴互助學習,總結出的活動經驗是先確定圖形內部的點,然后根據點的位置來設計格點圖形更方便.二是尋找,,之間的關系,小組內同學會有不同的結論,此時同伴之間可根據實驗數據互相糾錯,討論并訂正,直至找到正確的數量關系.這些活動經驗的得出、問題的解決就是同伴互助學習的成果.

融合課堂重點關注的是綜合所學解決實際問題,培養學生自主探究等超越學科的綜合能力與品格.這樣設計,學生由于親自動手操作,從一個旁觀者和聽眾變成了一個參與者,因此更容易對實驗結果、產生結果的原因、新的知識以及新的方法等產生強烈的好奇心.在這種內驅力的推動下,他們會主動尋求同伴的幫助,并將自己的實驗結果和同伴分享,在分享過程中不斷完善實驗過程和結論,達到一個共同進步的雙贏狀態.而這些,就是作為引導者的教師最期望看見的.