大灣區中小套型住宅的地域適應性研究

眭放步,溫志鋒,周薇南(廣州中建東孚投資發展有限公司, 廣東 廣州 510000)

隨著大灣區城市化進程的深入,在土地、空間資源日趨緊張的現狀下,中小套型住宅逐漸成為一種熱門的新型城市居住形態,在項目設計與開發過程中,如何建造既符合城市住宅發展規律,又能實現對地域性因素適應與融合的產品,已逐漸成為建筑業內探討的重要課題。

1 大灣區中小套型概念解析

1.1 大灣區

廣義的大灣區包括香港、澳門和內陸廣州、佛山等 9市,是中國最具活力、發展速度最快、開放程度最高的地區之一,在國家發展戰略布局中占有重要地位。從住宅類型與房地產開發的角度來看,香港、澳門地區與內陸有一定差異性,不適合歸于一類研究。惠州、中山等城市市場偏小,且各城市間規劃及建筑相關規范要求有一定的差異。因此,本文所提及的“大灣區”主要包括以廣州、佛山、東莞、深圳為代表的城市區。

1.2 中小套型定義

目前對于中小套型沒有形成一個清晰的標準和定義。有部分學者參考“國六條”定義 90 m2以下作為的中小套型的判定標準。但筆者認為這一說法太過片面,因我國各地區經濟文化水平的差異,人們對于套型面積、功能空間大小尺度的接受程度不一,同時套型的定位也應與住宅的套型結構相關,不能一概而論。

查閱大灣區相關資料,結合多年實際項目經驗,與地產界人士討論后取得較一致意見,認同大灣區主流中小套型的定義:二居室面積 60~75 m2,三居室面積 75~95 m2,四居室面積 95~110 m2。空間相對緊湊,臥室面積控制在 15 m2內,客廳面積控制在 20 m2內,各功能空間滿足人們的基本生活需求。

2 影響大灣區中小套型住宅的地域性因素和中小套型的基本特征

2.1 亞熱帶地理氣候的影響

大灣區位于北回歸線以南,屬亞熱帶海洋性氣候。夏季持續時間長,日照充裕,太陽輻射熱量大,年均氣溫較高;整年雨量充足,濕度大;另外該地區夏季常會受到不同程度臺風影響,伴隨大風大雨天氣,秋冬季節也多以東南風為主。整體而言,熱、濕、風是大灣區地理氣候的三大特征,也是影響中小套型住宅的重要因素。因此把建筑朝向、遮陽、層高、通風散熱等作為套型設計主要考慮的方向。

2.2 開放包容多元文化影響

大灣區地處南部,隸屬于嶺南文化圈內,自古以來即處在多元文化的碰撞中,沉淀、延續并創新,從而形成了獨特的多元融合文化。在近現代,因靠近海洋,最早通埠經商、對外開放,使得大灣區得以更便捷的接受外來文化和思想,在逐漸融會貫通過程中,博采眾長,從而造就了兼容并蓄的文化格局,同時也影響著大灣區人民的思維方式與態度。反映在大灣區住宅套型上,則體現為對多樣化、創新式套型的接受程度較高,適應時間較短,對于新出現的一些樓型、套內功能空間、朝向也更容易接受。

2.3 快速發展的社會經濟影響

大灣區內陸城市總面積占整個廣東省的近三成。城市總人口近 7 800 萬,除了人口年齡結構年輕和逐漸放開的生育政策作用外,經濟活躍也吸納了大量流動人口。

2020 年底,大灣區內陸城市整體人均 GDP 已經達到16 萬元,廣州、深圳 GDP 排名全國進入大中城市前十位,另佛山、東莞兩市 GDP 也在萬億水平上下。

經過近 20 多年的快速發展,大灣區的人口總量和經濟體量均已居于全國前列,區域內土地資源日趨緊張,人口密度大。因此,大灣區的住宅以節約型設計理念為主,均往較高的容積率、較廣泛的高層與超高層方向發展,在盡量降低公共分攤面積的前提下,通過樓型創新、戶型優化,提高面積使用率,在保障居住舒適性的同時,實現資源與空間的節約。

2.4 基于大灣區地域性因素影響的中小套型住宅基本特征

地域性因素也并不是一成不變的,自然氣候因素一般是長久且客觀存在的,短時間內不會有大的變化;人文環境影響則比較復雜,地區人民的習慣與思維可能因外來文化的輸入而有一定變化;社會經濟的影響則是最快速、最徹底的。受上述地域性因素影響,大灣區中小套型住宅的基本特征主要為:①注重對地形、地貌及氣候的呼應;②博采眾長,結合市場需求追求創新;③適用為主,講究務實、高效的功能空間。

3 地域適應性影響下的大灣區中小套型住宅設計策略

3.1 項目概況

廣州增城御溪世家項目位于增城中新鎮御溪大街 2 號,分南北兩個地塊,現以北地塊為分析案例。北地塊占地面積為 151 578 m2、容積率為 2.5、綠地率為 30%、總建筑面積為 542 553 m2。項目背靠景觀山體,主要交通道路為廣汕公路。距離軌道交通 21 號線中新站約 900 m,項目地塊交通優勢明顯。

御溪世家項目由 25 棟的高層塔樓構成,兩梯六戶,套型面積段為中小型,是大灣區地域性因素影響下中小套型住宅項目的較為典型案例,下面主要從以下 3 個方面來做具體分析。

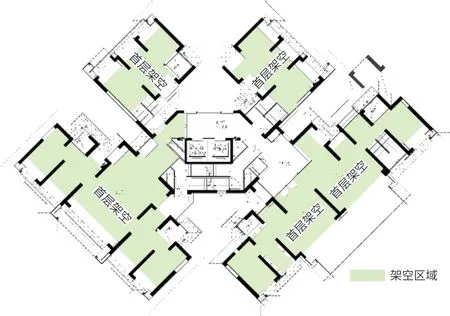

3.2 天人合一的自然觀—對地理氣候的尊重與適從

應對大灣區特殊的地理氣候條件,御溪世家項目從規劃布局到單體套型都體現著對自然環境的適應,主要從建筑及套型朝向、日照遮陽、通風散熱等方面考慮。①朝向的選擇,項目建筑樓型旋轉一定角度,避免正南向,使得樓棟中較多套型偏東南向和西南向,也利于吸納廣州地區盛行的季風(圖1)。②日照遮陽方面,為了最大程度避免強日照的干擾,同時考慮在廣州市現行相關日照規范的低要求前提下,考慮將部分小面積套型朝西北向和東北向,面向小區內部大花園景觀。③通風散熱方面,套型面寬大進深小,房間多做大飄窗,有條件情況下利用南北向陽臺形成對流通風;住宅首層做架空層,層高一般高于標準層層高,良好的通風散熱空間對于適應嶺南炎熱、潮濕的地理氣候,順應自然,營造良好的人居環境具有重要作用(圖2)。

圖 1 標準層平面圖

圖 2 首層架空層平面圖

3.3 開放兼容的人文觀—對多元文化的融合與貫通

多元的文化交融環境推動了住宅套型的創新與發展,同時,大灣區持續吸引的來自五湖四海的年輕一代,對于住宅套型類型具有更廣泛的包容性和接受度。因此,御溪世家項目摒棄了常見的品字型、十字形樓型,采用蝶形 T6 樓型,兩梯六戶,更適合中小套型的組合排布,同時控制公共分攤面積。套內功能空間的組織采用內廊聯系臥室,公共空間與私密空間有一定界限,比較受歡迎。從項目的實際銷售過程中來看,也少見有提出內廊空間是否浪費面積做法的質疑。項目部分套型的東西向弊端,通過輔以花園內部景觀視野優勢、地塊周邊山地公園景觀遠景優勢的彌補,同樣也能達到套型設計的平衡,實際客戶接受程度較高。整體而言,御溪世家項目在地域人文適應性的應對方面,做到了中庸與平衡,同時也取得了廣州地區客戶的包容與響應。

3.4 經世致用的經濟觀—對實效、實利的把握與關注

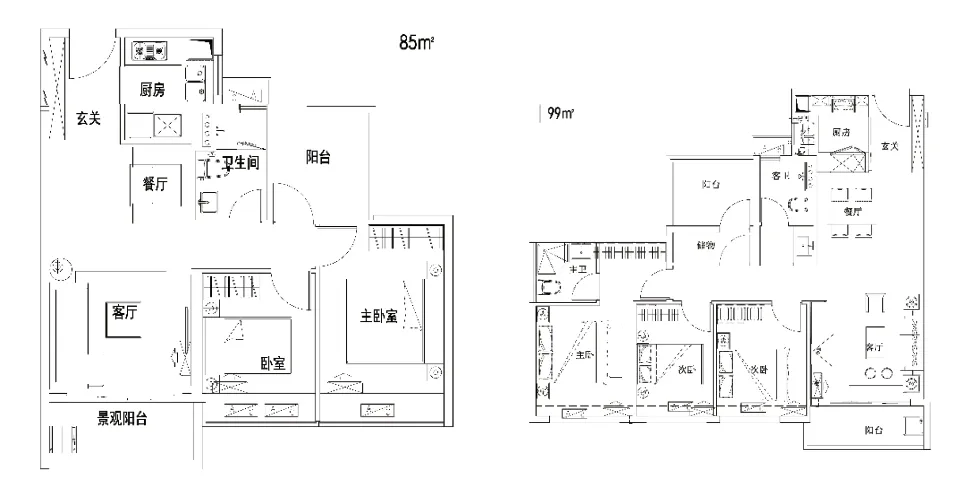

重商務實思想盛行的大灣區,同樣對于住宅套型有著獨特的敏感點和關注視角。御溪世家項目從套型面積、房間(臥室)個數、空間尺度、得房率等方面對其做了充分呼應。項目以中小套型面積段為主,從 61~111 m2不等,主推 70~90 m2三房和 99 m2四房,各面積段的套型在滿足資源節約、環境友好和滿足城市剛需的基本使用功能及需求前提下,盡量壓縮面積,控制總價,讓每一個居住者能選擇以最匹配的經濟代價得到最適用的套型,擁有最合適的空間和生活品質。同時,在控制套型面積的前提下,盡量爭取多一個功能房間,而不必要在現有功能房間基礎上加大尺寸,或者增加衛生間個數和陽臺進深等。另外,項目采用兩梯六戶的樓型布置,滿足相關規范要求前提下,盡量減少公共區域分攤面積,增大各套內的凈使用面積,提高得房率,給予客戶實際的優惠。這一系列的設計策略和大灣區人們對于住宅套型選擇務實、適用的經濟觀也是不謀而合(圖3)。

圖 3 85 m2、99 m2 套型平面

4 結 語

中小套型住宅在最近幾年已成為大灣區比較受追捧的住宅形式,既體現了自身合理、適用的特征與優勢,同時也反映了市場需求。各企業也加大了對中小套型住宅的研究與項目開發。這就要求在保持中小套型住宅在對地域因素適應基礎上,實現實時的更新與創造,提升人居空間環境與生活品質,提高生活質量,為大灣區城市的發展起到積極的推動作用。