基于VSG 新視角的大規模電動汽車儲能放電控制

唐海國,周可慧,張帝

(1. 國網湖南省電力有限公司電力科學研究院,長沙 410007;2. 國網配電網智能化應用及關鍵設備聯合實驗室,長沙 410007)

引言

目前,我國石油資源儲量不足,且嚴重依賴進口,但是能源消耗量卻在不斷增加,這已經成為制約我國經濟健康發展的關鍵因素[1]。在石油消耗方面,交通運輸占據了主要部分,大量的燃油機動車不但加劇了石油短缺問題,還引發了嚴重的環境污染,是碳排放的重要來源,在“雙碳”目標下,加速電動汽車(Electric Vehicle,EV)對燃油車的替換是我國當前的重要任務[2]。

隨著電動汽車數量的增長,未來必將面臨電動汽車通過充電樁同時大規模接入電網的狀況,此時,電動汽車可作為大規模儲能設備,通過合理規劃,在合適的控制策略下可以為電網提供能量支持,實現“填谷”目標,可大大降低電力系統的建設成本,增加系統的頻率穩定性[3]。當電動汽車放電時,動力電池需要采用逆變器將直流電轉換為交流電,以滿足應用需求。然而,與傳統發電機不同,逆變裝置具有響應速度快的特點,大規模的電動汽車接入電網會造成系統慣量、阻尼缺失, 也可能出現系統頻率穩定性變差的情形[4],降低電能質量。

為改善電力系統的頻率特性,虛擬同步機(Virtual Synchronous Generator, VSG)的概念于2007 年被提出[5],由于VSG 能夠模擬同步發電機組的機電暫態特性,使采用逆變器的電源具有類似真實發電機的慣量和阻尼,可用于大規模電動汽車儲能控制過程中,增加系統頻率的穩定性[6]。傳統VSG 方案的實現過程如下:將同步電機機械方程與頻率-有功下垂控制器級聯,下垂控制器的輸出被當作同步電機需要輸出的機械功率,實時反饋的電網有功功率被當作同步電機的真實輸出功率,并將它們代入同步電機機械方程,且輸出值作為控制電壓相位直接用于調制計算中。可以看出,傳統VSG 控制器是在同步電機物理概念的基礎上提出的,為保證每個中間變量都有明確的物理意義,每個環節必須按照固定方式進行設計,例如,下垂控制需要采用頻率-有功型控制器,而有功-頻率型下垂控制器無法使用,其次,頻率調節環節只能為基于頻率反饋的外環頻率一次調節和基于功率反饋的內環頻率二次調節結構[7-9]。但是,從自動控制理論角度來看,VSG 控制器本身為具有延時作用的二階控制器,它通過降低系統帶寬來削弱高頻信號的影響,提高系統穩態性能的同時降低頻率動態響應速度。然而,目前大部分關于VSG 技術的研究都沒有從控制角度說明其性質,一定程度上導致研發和改進新型控制結構的進展緩慢。

本文提出了一種基于VSG 新視角的大規模電動汽車儲能放電控制方法以調節電網頻率。忽略物理意義,僅把頻率二次調節看作二階控制器,下垂控制器便不再局限于采用頻率-有功型,即可采用有功-頻率型下垂控制器,此時,頻率調節環節為基于功率反饋的外環頻率一次調節和基于頻率反饋的內環頻率二次調節結構。通過仿真和實驗對比傳統VSG 和新型結構的控制性能,證明將頻率二次調節看作二階控制器以及所提出的新型控制結構是合理有效的。

1 基于VSG 新視角控制方法

為在傳統VSG 結構的基礎上設計新型電網頻率控制方案,首先對傳統VSG 控制本質進行分析,在此基礎上設計了基于VSG 新視角的控制方法。

1.1 傳統VSG 控制本質

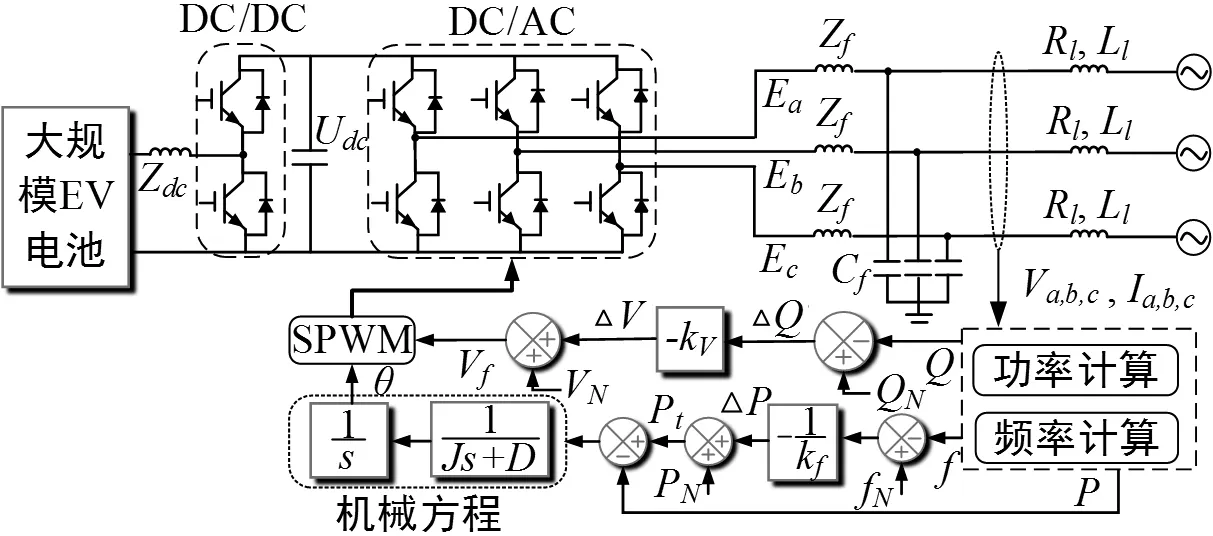

用于大規模電動汽車儲能放電的傳統VSG 控制系統框圖如圖1 所示。圖中,Udc為動力電池組通過DC/DC變換器后的直流電壓,Ea, Eb, Ec為DC/AC 逆變器輸出電壓,Zdc和Zf為濾波阻抗,Cf為濾波電容,Rl和Ll為電網及其負載等效電阻和電感,Va,b,c, Ia,b,c為利用隔離檢測裝置測得的電網三相電壓和電流,利用電壓和電流信息可計算得到系統頻率f,有功功率P 和無功功率Q,kf和kV為下垂系數,ΔQ 為虛擬功率偏差,ΔV 和VN分別為電壓偏差和額定電壓,Vf為參考電壓,J 為虛擬慣量,D為虛擬阻尼。

圖1 傳統VSG 控制結構框圖

對于頻率控制環,各中間變量的物理意義如下:首先,頻率反饋f 與額定頻率fN的偏差經過頻率-有功下垂控制器調節輸出為機械功率偏差ΔP,將ΔP 與額定有功功率PN的和作為同步電機需要輸出的機械功率Pt,而電網實時有功功率P 作為發電機電磁功率,經過機械方程后,產生同步電機轉子位置角度θ,并將其作為用于產生調制波的相位角。雖然傳統VSG 控制技術是根據同步發電機物理意義建立起來的,但從控制理論角度來看,圖1 中機械方程為二階控制器,且有功功率控制環節傳遞函數Gmec(s)為:

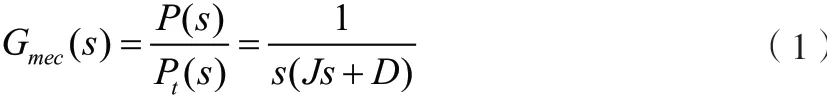

與下垂控制相比[10],傳統VSG 控制是在下垂控制器與執行器之間添加了二階環節,該二階控制器的對數幅頻特性曲線(Bode 圖)如圖2 所示。

圖2 二階控制器對數幅頻特性曲線

可以看出,二階控制器的相角全為負值,系統相角裕度會降低;同時幅值存在由正到負的過程,這表明整個頻率調節環節帶寬已經大大下降,已不是下垂控制(比例環節)無限帶寬的情形。頻率調節環節帶寬降低,會降低系統的響應速度,同時能夠減小高頻噪聲對系統性能的影響,增加系統穩態性能[11],實現對電網的頻率支撐。以上便是忽略物理意義,從控制角度得到的VSG 控制本質。

1.2 基于VSG 新視角的控制方案

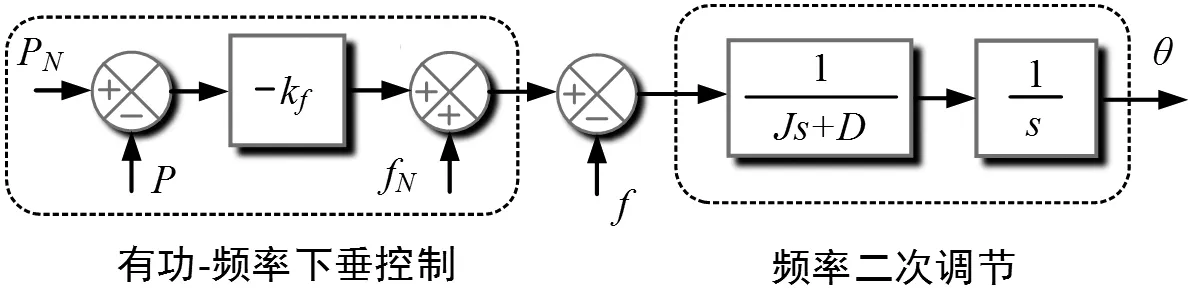

基于VSG 新視角的頻率雙環控制結構如圖3 所示,忽略同步電機物理意義的影響,將功率反饋作為外環頻率一次調節,而將頻率反饋作為內環頻率二次調節。與傳統VSG 控制相比,圖3 中下垂控制器變為有功-頻率型,頻率二次調節環節仍采用與VSG 一樣的二階控制器,但是調節過程中各中間變量物理意義已經不再考慮。雖然,新結構只是將傳統VSG 的功率環和頻率環進行互換,其控制理論基礎已經完全不同,即所提出的結構是從控制角度對VSG 新理解的產物,該結構的有效性有助于從控制角度深入理解VSG 技術的本質,為開發新型控制結構奠定基礎。

圖3 基于VSG 新視角的頻率雙環控制結構圖

2 仿真與實驗驗證

為驗證本文所提出的基于VSG 新視角的控制方法的有效性,同時說明VSG 技術的控制本質,對兩個案例分別進行對比研究,即對傳統VSG 和基于VSG 新視角的控制方法進行仿真和實驗對比驗證。若基于VSG 新視角的控制方法具有與傳統VSG 相似的控制性能,說明本文所提出的將同步電機機械方程看作二階控制器思想以及基于VSG 新視角的控制方案是合理有效的。

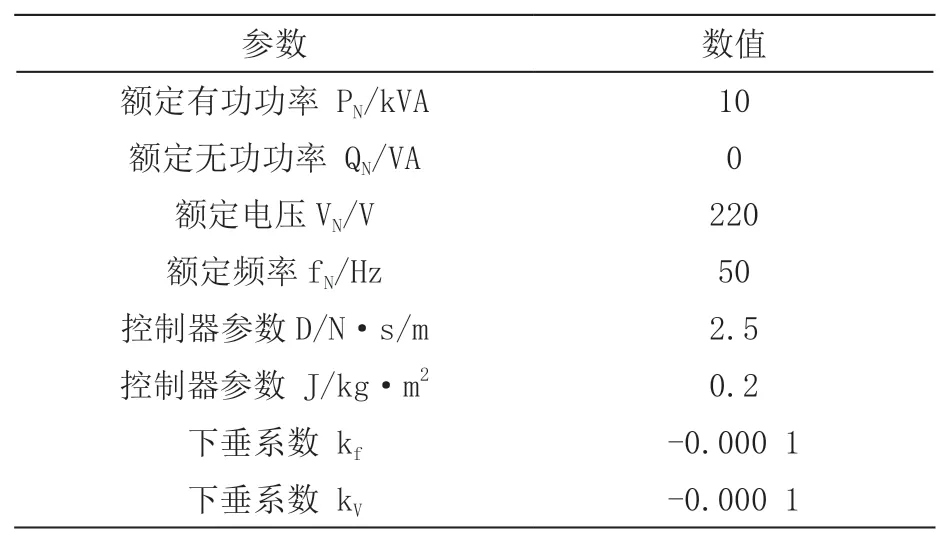

1)案例1

案例1 的主要系統參數如表1 所示,在Matlab/Simulink 中搭建VSG 和基于VSG 新視角的控制仿真模型,為分析方便,對仿真過程進行如下簡化:①下垂系數和二階控制器參數都采用相同值,②大規模電池等效為無限直流電壓源,③只考慮電網的負載效應。測試過程如下:設置電網負載為純阻性負載,額定無功功率為0,設置仿真時長為1 s,在額定負載條件下啟動,系統達到穩定后,對比額定狀態下兩種控制方法的性能;在0.5 s,負載突變至150 %額定值,對比兩種控制方案在瞬態條件下的功率和頻率特性,并對比再次達到穩定時的系統性能。

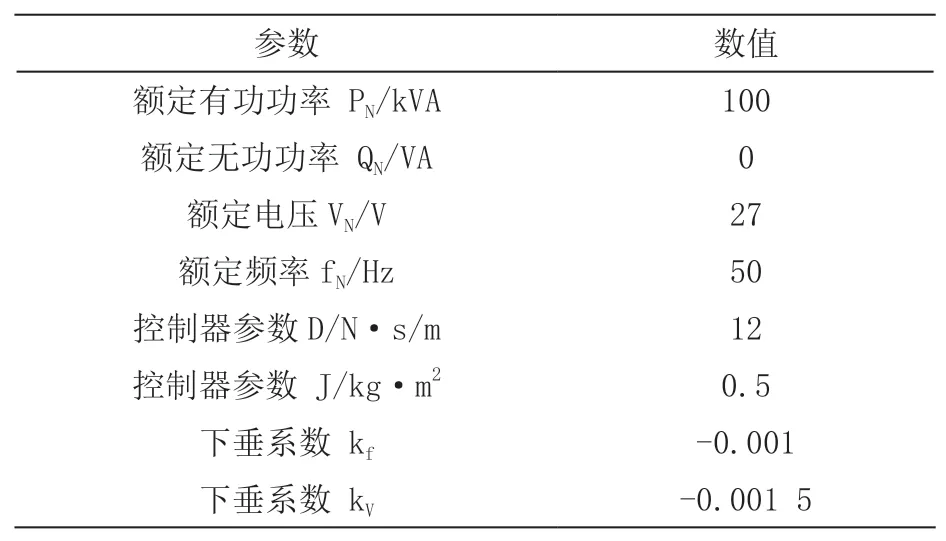

表1 案例1 電網系統參數

圖4為傳統VSG 控制的無功功率Q,電壓有效值V,有功功率P 和頻率f 特性。在(0~0.5)s 之間,啟動后,系統狀態都維持在額定工作點,且波動很小;在0.5 s 突加負載后,電壓和頻率都產生了波動,其中,電壓波動范圍為(170~250)V,頻率偏差最大值為0.4 Hz,在經過越0.02 s 調整后,頻率穩定在49.5 Hz。可以看出,傳統VSG 能夠控制電網正常工作,且有較高的穩態性能。

圖4 傳統VSG 控制性能

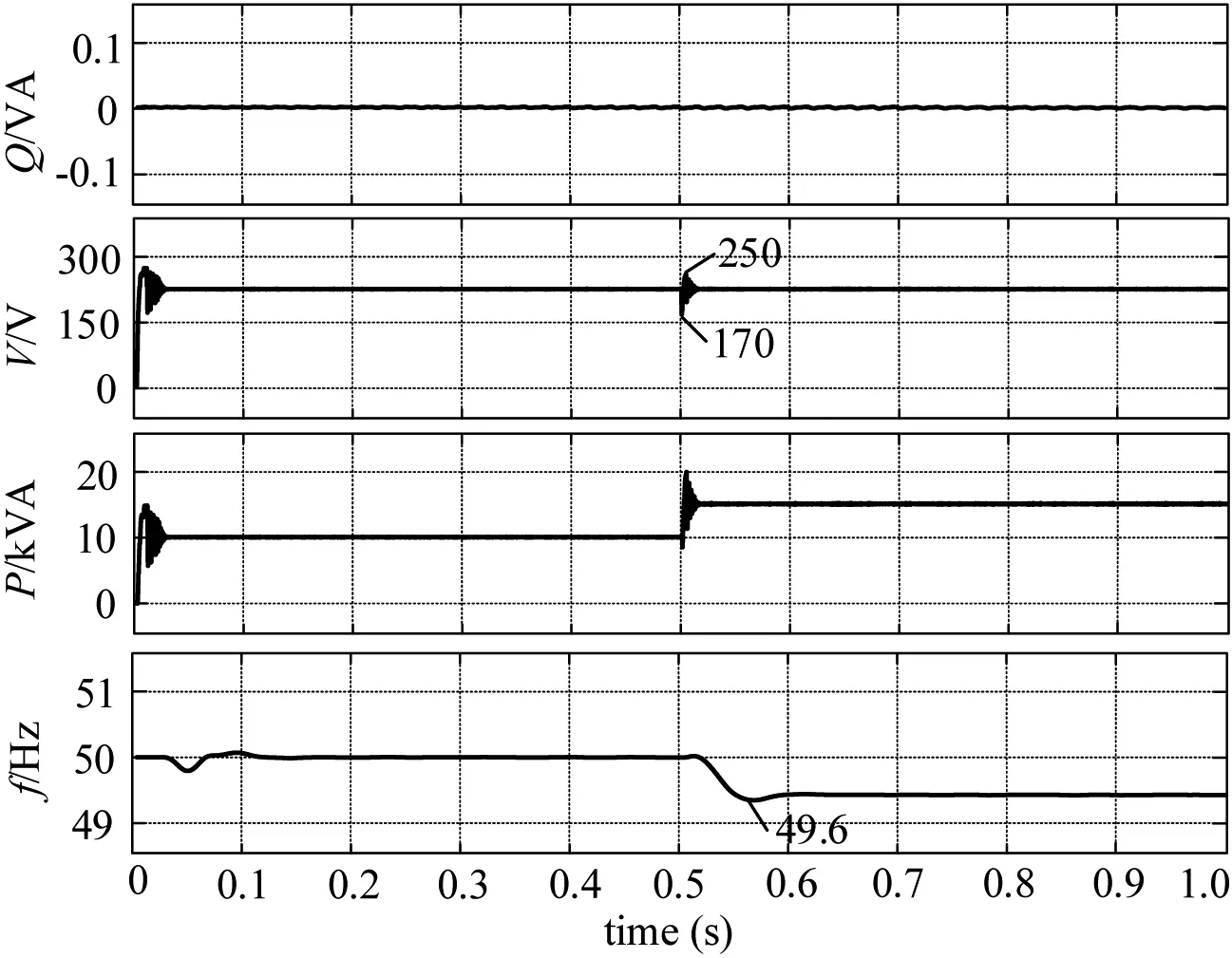

圖5為基于VSG 新視角的控制方案的系統特性。首先,圖5 中功率特性與傳統VSG 非常相似,具有較高的穩態性能;其次,電壓和頻率在負載突變時表現出了不同的瞬態性能,具體而言,電壓波動范圍變為(173 ~255)V,頻率最大偏差降低,只有0.25 Hz,說明基于VSG 新視角的控制對于改善案例1 系統的控制性能具有重要作用;最后,可以看出電壓和頻率具有較高的穩定性,說明本文提出的基于VSG 新視角的控制方案是可行的,且忽略頻率調節環節各狀態變量物理意義的思想是正確的。

圖5 基于VSG 新視角的控制性能

2)案例2

為實現實驗驗證,搭建一套基于RT-Lab 的低壓測試平臺(案例2),平臺系統參數如表2 所示,電網負載仍為純電阻,實驗過程如下:實驗時長為2.0 s,系統帶額定負載啟動穩定后,在1.0 s 直接加載至120 %負載,比較傳統VSG 與改進型VSG 的控制性能。

表2 案例2 電網系統參數

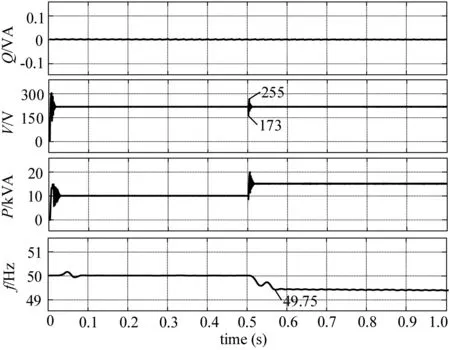

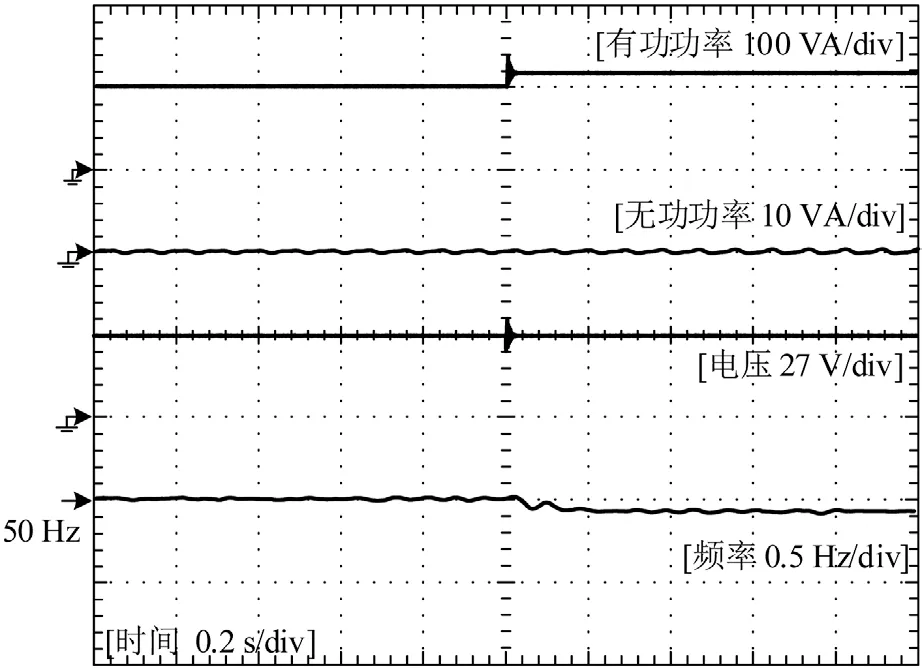

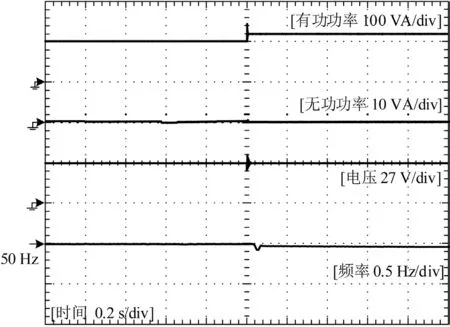

圖6和圖7 分別為傳統VSG 和新型VSG 的控制性能曲線,對于案例2 而言,在額定工作狀態下,系統的功率、電壓和頻率特性在兩種控制模式都具有良好的穩態性能;但是在突加負載后,頻率的瞬態性能有所不同,首先,圖6 中頻率響應速度較低,波動下降至49.93 Hz,而圖7中頻率響應速度較快,但最大頻率偏移也僅有0.1 Hz,經過短暫調節后,頻率最終穩定在49.5 Hz。可以看出,基于VSG 新視角的控制具有較強的控制能力,和傳統VSG 控制一樣,在穩態和動態過程都具有很強的抑制波動與頻率偏移能力,這說明本文雖然忽略了頻率二次調節中各狀態變量的物理意義,但所提出的基于VSG 新視角的控制結構依然和傳統VSG 一樣賦予了系統“虛擬阻尼”與“虛擬慣量”的特性,證明將頻率二次調節看作二階控制器的思想是可行的。

圖6 傳統VSG 控制特性

圖7 基于VSG 新視角的控制性能

3 結論

本文的主要研究內容及貢獻總結如下:

1)針對大規模電動汽車儲能系統,解釋了放電過程中傳統VSG 頻率二次調節的本質,將同步電機機械方程看作二階控制器,可忽略各狀態量的物理意義。

2)當把頻率二次調節看為二階控制器后,可以將傳統VSG 結構進行變形,將功率反饋作為外環一次頻率調節,將頻率反饋作為內環二次頻率調節,構成基于VSG新視角的控制結構,仿真和實驗證明了新型控制結構的有效性。雖然新型結構僅僅改變了VSG 控制頻率調節環節的結構,但是其意義重大,其有效性證明了VSG 控制的本質,為開發新型頻率控制結構奠定了基礎。