地塞米松棕櫚酸酯聯合利多卡因治療膝骨性關節炎患者疼痛及基質金屬蛋白酶3、基質金屬蛋白酶抑制劑1表達的影響

陳志禮,盧錦釗,鄧鈞中,彭紅霞

廣東醫科大學附屬第二醫院,廣東湛江 524000

膝骨性關節炎(KOA)以膝關節軟骨退變和骨質增生為特征,患者可出現不同程度膝關節疼痛、腫脹和活動障礙,降低日常活動能力,嚴重影響工作和生活[1-2]。目前,臨床治療本病多以抗炎、止痛等對癥治療為主,地塞米松棕櫚酸酯(DXP)屬于緩釋劑型的糖皮質激素,經關節腔注射后可直達病灶部位,發揮長效抗炎效果,以減輕膝關節局部炎癥反應,降低炎性損傷,阻止膝關節軟骨病變,從而改善臨床癥狀,加快病情好轉[3]。但單純抗炎對患者膝關節疼痛緩解較慢,患者治療過程中仍存在較大痛苦。利多卡因屬于酰胺類局部麻醉藥物,將其注入關節腔后,可快速抑制患者疼痛信號傳導,提高痛閾,降低機體疼痛感,且利多卡因還可延遲超氧化物產生,減輕膝關節組織病變。鑒于此,本研究旨在分析DXP聯合利多卡因治療KOA的臨床價值,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取廣東醫科大學附屬第二醫院2018年8月—2020年8月收治的KOA患者88例,按隨機數表法分為對照組(44例)和觀察組(44例)。對照組男27例,女17例;年齡46-75歲,平均年齡(58.43±4.36)歲;病情Kellgren分級:25例Ⅰ級、19例Ⅱ級;病程3個月~4年,平均病程(2.13±0.36)年;病變部位:30例單側、14例雙側;體質量46~82 kg,平均體質量(64.21±4.58)kg。觀察組男25例,女19例;年齡48~75歲,平均年齡(58.46±4.38)歲;病情Kellgren分級:24例Ⅰ級、20例Ⅱ級;病程3個月~5年,平均病程(2.15±0.37)年;病變部位:31例單側、13例雙側;體質量47~82 kg,平均體質量(64.25±4.61) kg。兩組患者一般資料比較具有可比性(P>0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會審批通過。

1.2 入選標準

納入標準:符合《骨關節炎診治指南(2007年版)》[4]中相關診斷;經X線片顯示膝骨性關節炎變化;關節液清亮、黏稠,白細胞計數<2×106/L;患者及家屬知情同意。排除標準:肝腎功能障礙;伴隨全身性感染;本研究用藥過敏;近1個月內使用過相關藥物;精神狀態異常。

1.3 方法

兩組患者均口服鹽酸氨基葡萄糖膠囊治療,0.48 g/次,3次/d,持續用藥12周。對照組加用DXP(多力生,廣州綠十字制藥有限公司,國藥準字:J20160063)治療,取仰臥位,髕骨外側下緣穿刺,常規消毒后,以5 mL注射器針頭穿刺進入關節腔,若有積液則抽出,若無積液則于關節腔內注入1 mL DXP,之后無菌紗布覆蓋穿刺點。觀察組在上述基礎上加用鹽酸利多卡因注射液(上海朝暉藥業有限公司,國藥準字:H31021072)治療,穿刺方法等同對照組,關節腔內注射2 mL鹽酸利多卡因,之后無菌紗布覆蓋穿刺點。兩組患者注射后休息10 min左右進行膝關節緩慢活動,持續5 min,并避免患處活動,保證充足休息,1個月后評價療效。

1.4 觀察指標

(1)臨床療效。顯效為疼痛等癥狀消失,功能基本恢復,不影響日常生活及工作;有效為疼痛等癥狀明顯減輕,功能明顯改善,對日常生活及工作影響輕微;無效為未達上述標準。(2)疼痛評分。治療前和治療1個月后,以視覺模擬評分法(VAS)對兩組患者疼痛狀況進行評價,由患者主觀判斷,總分10分,得分高則疼痛強。(3)膝關節功能。治療前及治療1個月后,采用西安大略和麥克馬斯特大學骨關節炎調查量表(WOMAC)評分評價兩組患者膝關節功能,包括日常生活、疼痛和關節僵硬,共24項,總計240分,得分高則膝關節功能差。(4)血清學指標。治療前和治療1個月后,采血離心處理,以酶聯免疫吸附法測定患者基質金屬蛋白酶3(MMP-3)和基質金屬蛋白酶抑制劑1(TIMP-1)水平。(5)炎性因子水平。治療前及治療1個月后,采集兩組患者關節液3 mL,離心后,以酶聯免疫吸附法測定腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、白介素-1β(IL-1β)和白介素-6(IL-6)水平。(6)不良反應。惡心、頭昏等。

1.5 統計學方法

采用SPSS 22.0軟件進行統計分析。計數資料用例數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1兩組患者臨床療效情況

觀察組總有效率(95.45%)較對照組(81.82%)高,差異有統計學意義(χ2=4.062,P<0.05)。

2.2 兩組患者疼痛評分情況

與治療前相比,兩組患者治療后VAS評分均降低,觀察組治療后VHS評分為(1.62±0.23)分,低于對照組(2.15±0.37)分,差異有統計學意義(χ2=8.070,P<0.05)。

2.3 兩組患者治療前后膝關節功能情況

治療前后觀察組治療后日常生活、疼痛、關節僵硬及總分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療前后膝關節功能情況(±s)分

表1 兩組患者治療前后膝關節功能情況(±s)分

a表示與本組治療前相比,P<0.05。

組別觀察組(n=44)對照組(n=44)t值P值日常生活治療前58.62±7.14 58.45±7.06 0.112 0.911疼痛治療前15.26±2.12 15.32±2.16 0.132 0.896關節僵硬治療前6.32±1.48 6.29±1.43 0.097 0.923總分治療前82.33±7.89 83.05±8.12 0.422 0.674治療后21.26±3.26a 27.54±3.69a 8.460 0治療后17.53±2.19a 23.44±3.62a 9.266 0治療后2.61±0.45a 3.62±0.67a 8.301 0治療后0.65±0.14a 1.02±0.29a 7.622 0

2.4 兩組患者治療前后血清學指標情況

觀察組治療后MMP-3較對照組低,TIMP-1較對照組高,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者治療前后血清學指標情況(±s)μg/L

a表示與本組治療前相比,P<0.05。

MMP-3 TIMP-I組別觀察組(n=44)對照組(n=44)t值P值治療后22.36±3.15a 19.36±3.02a 4.560 0治療前26.41±3.58 26.39±3.52 0.026 0.979治療后15.11±2.16a 18.36±2.54a 6.466 0治療前15.32±2.25 15.36±2.28 0.083 0.934

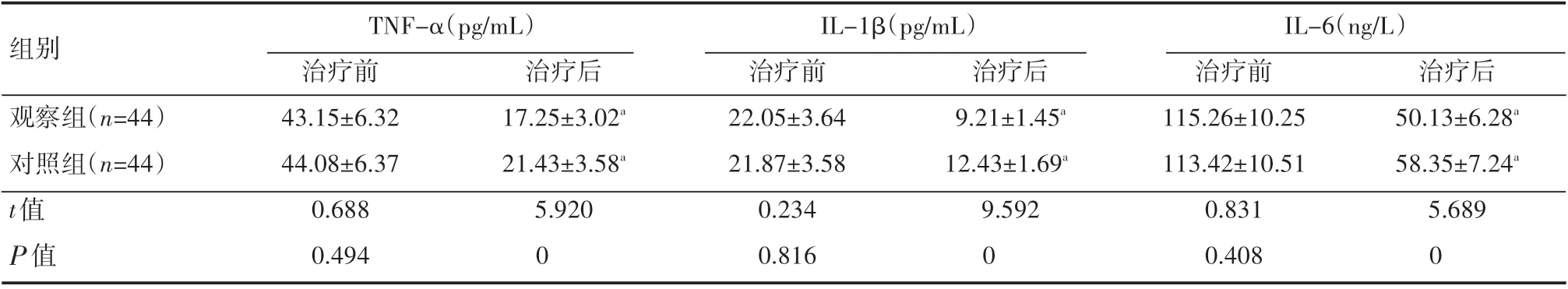

2.5 兩組患者治療前后炎性因子水平情況

治療前后觀察組治療后TNF-α、IL-1β、IL-6水平低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療前后炎性因子水平情況(±s)

表3 兩組患者治療前后炎性因子水平情況(±s)

a表示與本組治療前相比,P<0.05。

組別觀察組(n=44)對照組(n=44)t值P值TNF-α(pg/mL)治療前43.15±6.32 44.08±6.37 0.688 0.494治療后50.13±6.28a 58.35±7.24a 5.689 0治療后17.25±3.02a 21.43±3.58a 5.920 0 IL-1β(pg/mL)治療前22.05±3.64 21.87±3.58 0.234 0.816治療后9.21±1.45a 12.43±1.69a 9.592 0 IL-6(ng/L)治療前115.26±10.25 113.42±10.51 0.831 0.408

2.6 兩組患者不良反應情況

對照組出現1例惡心,不良反應發生率為2.27%;觀察組出現2例惡心、1例頭昏,不良反應發生率為6.82%。不良反應組間比較,差異無統計學意義(χ2=0.262,P=0.306)。

3 討論

膝關節為人體重要關節組織,可承受較大的應力,結構穩定靈活,能為下肢活動提供良好支持。但隨著年齡增長,軟骨組織可出現退行性變化,減少軟骨供血,致使關節軟骨變性、破壞,關節滑膜增厚,分泌物逐漸增多,久之則可激活磷脂酶A2及基質金屬蛋白酶,促進多種炎癥物質分泌,加重滑膜細胞功能及結構損傷,誘發KOA[5]。KOA發病后不僅能引起強烈疼痛感,還可大幅降低患者日常活動能力,影響工作及生活。

DXP屬于類固醇藥物,具有抗炎、免疫抑制等多種作用,經關節腔內注射后起效更快,利于抑制關節腔內炎癥物質生成,阻止巨噬細胞等向炎癥部位聚集,以減少炎性滲出和浸潤,降低炎癥反應程度,加快無菌性炎癥消失,解除神經根受壓狀態,從而緩解患者疼痛感[6]。MMP-3、TIMP-1在關節軟骨基質的合成與代謝中具有重要作用,其中MMP-3可加快軟骨基質內蛋白多糖分解,而TIMP-1則是MMP-3抑制劑,兩者正常情況下維持動態平衡狀態,一旦兩者失衡,則可提高蛋白分解酶活性,加快關節軟骨崩解,促使關節軟骨組織病變。炎癥反應在軟骨損傷中也占據重要作用,TNF-α、IL-1β、IL-6可反映炎癥活躍程度,其中TNF-α由單核巨噬細胞分泌,可誘導炎癥細胞聚集,并能阻止軟骨基質合成;IL-1β為常見炎癥因子,是誘發關節軟骨破壞和軟骨基質降解的始動因子;IL-6具有多細胞效應,能擴大炎癥反應,加速軟骨組織病變。本研究結果表明DXP聯合利多卡因可增強KOA治療效果,加快無菌性炎癥消退,糾正體內MMP-3與TIMP-1失衡,以促進病情好轉,增強膝關節功能,且不良反應少。利多卡因屬于酰胺類局部麻醉藥物,具有良好鎮痛作用,經關節腔注射后,可穿過膝關節滑膜,對神經進行阻滯,以抑制疼痛信號傳遞,快速減輕患者疼痛,且該藥還可抑制白介素-3、白介素-5及粒細胞-單核細胞集落刺激因子等引起的嗜酸性類細胞凋亡,以阻止超氧化物生成,保護關節軟骨組織。與DXP聯用可更好起到協同鎮痛作用,以加快關節腫脹消退,減輕關節活動痛、壓痛,進而改善關節功能,提高日常生活質量。

綜上所述,DXP聯合利多卡因可提高KOA患者臨床療效,維持體內MMP-3與TIMP-1動態平衡,加快無菌性炎癥消退,緩解臨床癥狀,且安全性高。