公園與校園的“化學反應”

王煜

上海到2025年的“千座公園”規劃中,許多公園將增加體育、文化、藝術等元素,成為獨具特色的主題公園;同時,一些高校也計劃提升內部景觀,成為“公園式校園”。這樣的愿景,在高校專業力量與公園的互動之下,有望更加順利地實現。

目前,上海市7個區的綠化市容部門、3座市屬公園、16座區屬公園和8所高校已于2021年底分別簽訂戰略框架協議,形成多個以拓展公園、校園功能為主題的合作團隊。校園與公園,正在產生奇妙的“化學反應”。

在上海高校與公園的互動中,公園主題功能拓展是由高校整合相關專業資源,因地制宜為公園量身打造特色場景,設計拓展改造方案。

上海大學美院團隊為靜安雕塑公園制定了拓展方案的初步框架。

上海大學是開展此類合作的高校代表。2021年11月,項目負責人上海大學上海美術學院院長曾成鋼教授帶領學院建筑規劃、環境設計、視覺傳達、雕塑、藝術策展等多個專業的師生團隊,實地走訪結對單位人民公園與靜安雕塑公園,與公園管理單位充分溝通。此后至今,上大美院團隊已制定了拓展方案的初步框架。

建成于1952年的人民公園由時任市長陳毅題名,位于上海市中心的頂級地段,富有歷史的文化積淀;以“人民”為名稱,是一個有高度的“頂級IP”;公園周邊有上海歷史博物館、上海大劇院、上海城市規劃展覽館等,可形成場館之間的互動。

然而在新時代背景下,人民公園也面臨定位模糊、對城市人群吸引力下降等挑戰。針對公園的特點,上大美院團隊設計了為其激發活力的方案。

其一是利用公園北部地鐵上蓋場地,創立“新海派”雕塑園,計劃每年組織國內頂級專家組成權威評選團隊,遴選優秀藝術作品亮相人民公園,展期滿一年后再次評選,更新雕塑作品。團隊計劃以這樣的方式,提升公園閑置場地的親和力、藝術性,塑造公園里的藝術空間,在頂級地段打造世界頂級的藝術公園。

其二是著力提升人民公園的景觀品質和動線,結合景點梳理、動線優化,提出完善、科學的公園內部導視系統方案。

“‘人民城市人民建,人民公園人民愛’,我們還計劃向社會公眾開展人民公園的主題創意方案征集活動,后期通過專家評選,讓人民的聲音在人民公園得到呈現。”項目團隊成員、上海大學上海美術學院教授王海松告訴《新民周刊》記者。

華東政法大學區域的蘇州河濱水空間開放,離不開長寧區綠化市容部門的參與改造。

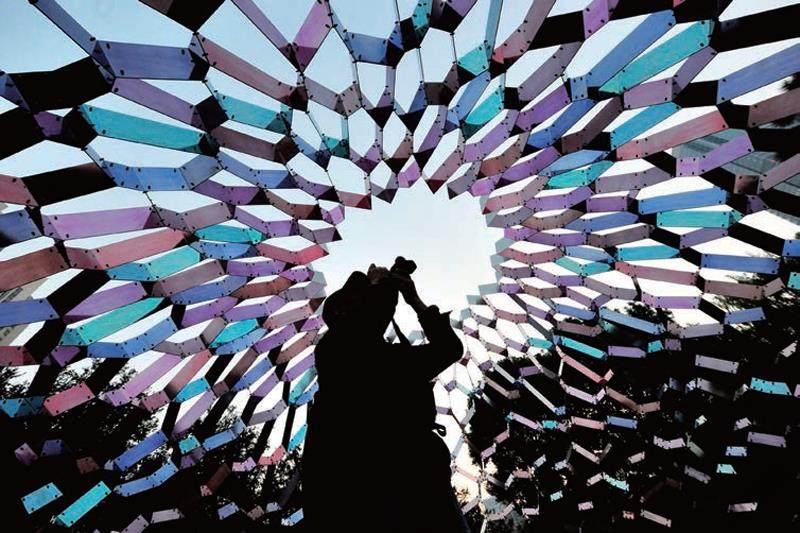

對于靜安雕塑公園,上大美院團隊也計劃為其“注入活水”。該公園以雕塑為主題,是上海市中心唯一的專類雕塑公園,為廣大市民提供了休閑和接受藝術熏陶的活動場所。公園是上海靜安國際雕塑雙年展的舉辦場地,本身有較強的文化氛圍;并且毗鄰上海自然博物館,人流量充足。

團隊計劃更新公園內的常設雕塑展品,進一步提升園內公共藝術作品的藝術水準。在公園已有展覽的基礎上,上大美院計劃以“公園+學院”的模式推出“國際青年雕塑大師展”;利用公園的地下展廳空間,開展上大美院的學生展、課程展。同時,團隊對公園空間局部提升改造也計劃給出新創意。

上海2022年春季的新冠疫情,對公園主題功能拓展項目的推進造成了一定影響。疫情期間,上大美院與人民公園、靜安雕塑公園的工作小組開展數次視頻專題會議,不斷交流和細化工作方案。進一步地落實工作,目前正在加速開展。

高校可以為公園提升活力,公園也能發揮專業技術力量,幫助校園提升綠化景觀面貌,讓校園成為具有時代特色和獨特人文氣質的“公園”。

上海市長寧區綠化市容部門與華東政法大學是這一類型的合作代表。“在簽訂合作框架協議之前,我們與長寧區綠化市容部門的合作就已經長期開展了。”華東政法大學后勤保障黨總支書記、學校重大項目建設辦公室主任儲桂節向《新民周刊》記者表示。

華東政法大學區域的蘇州河濱水空間開放是非常具有代表性的例子。儲桂節回憶,一年前也就是2021年夏天,正是這項工程開展最為緊張的時段。區域內的河道里有不少老管道,情況復雜,施工難度很大。當時長寧區的一名副區長帶隊在現場駐點辦公,區綠化市容等部門傾盡全力與學校合作參與改造,最終在計劃的日程內成功實現濱水空間的開放。

按照框架協議的規劃,接下來華東政法大學區域內的蘇州河濱水步道景觀將繼續提升,在春夏秋冬四季分別布景。工程的設計和落實由長寧區綠化市容等部門主導,學校將盡力配合。學校與長寧區在蘇州河濱水空間打造上的合作,將是長期和遠期的項目。

華東政法大學長寧校區的正門位于萬航渡路北側,南側就是中山公園。受到學校結合蘇州河濱水空間進行開放的啟發,中山公園考慮逐步打開緊鄰萬航渡路的圍墻,讓整座公園變得更加“通透”,更好融入周邊環境;萬航渡路上的公園二號門也計劃大幅改造,新建一個小廣場。既然鄰居要“改換新裝”,學校這邊也要同步呼應,拆墻透綠、正門改造等工程的方案正在制定。在未來的施工階段,長寧區政府部門將給予學校大力支持。

華東政法大學長寧校區是原圣約翰大學所在地,歷史建筑、古樹名木眾多。

接下來,學校將啟動校園綠化景觀改造升級工程,塑造簡潔、大氣、優雅的校園環境,讓綠化景觀水平與百年名校的歷史文化風貌緊密匹配,相得益彰。按照框架協議的約定,長寧區政府同樣將在設計、施工等環節提供強大助力。

“以前的合作更像是靈感迸發后的邂逅,現在有了體系保障,合作將更加緊密,成果可期。”長寧區綠化市容局副局長王曄菲表示,通過不斷地合作,不僅高校的校園景觀在公園幫助下得到提升,許多公園的發展理念也更與時俱進。

在上大美院團隊看來,與公園的合作是對人才培養與服務社會相結合、聚焦 “新海派美術”學科建設的一種探索,學院為此向上海市教委申請了“文教結合”的配套項目。王海松說:“公園是高校育人優秀的實踐場所,這是我們從合作中得到的明顯受益。”