基于光面爆破原理的隧道中心溝槽爆破方法

王振浩

(中鐵十六局集團第三工程有限公司,浙江 湖州 313000)

隨著交通等基礎設施建設的大力發展,我國在建或擬建的隧道工程數量越來越多[1-5]。對于鐵路隧道或公路隧道,為滿足排除地下水及運營安全要求,均需要在隧道底部設置中心溝槽。對于圍巖條件較好的溝槽開挖,為提高開挖效率以及節約施工成本,一般采用爆破開挖。由于隧道溝槽斷面一般窄而深,開挖成型質量極不易受控制,爆破過程中經常出現超挖以及開挖輪廓線不平整的問題。因此,尋找合理有效的爆破開挖方案對于保證隧道中心溝槽爆破效果以及節約施工成本尤為重要。

目前,許多學者針對控制爆破方法進行了廣泛的研究。凌偉明[6]對比了光面爆破和預裂爆破的破裂機理與損傷特征。戴俊等[7]對光面爆破相鄰炮孔存在起爆時差的炮孔間距等進行了研究。宗琦等[8]對光面爆破中采用空氣間隔裝藥的不耦合系數進行了理論研究。林大能[9]系統研究了平巷掏槽爆破空孔尺寸效應及圍巖頻繁振動損傷累性,并基于相關理論對某煤礦引水巷進行了爆破設計。吉凌等[10]結合現場施工采用氣腿式鑿巖機鉆孔的特點,提出了大斷面隧道倒“T”型掏槽爆破方法。張成良等[11]對比分析了考慮損傷與不考慮損傷光面爆破數值模擬結果,發現考慮損傷時光面爆破的孔距與抵抗線可適當加大,為現場光面爆破參數設計提供指導。李梓源等[12]依據爆炸載荷作用下的巖石作用原理及圍巖損傷機理,采用現場試驗的方法,對地鐵區間隧道原有爆破施工方案掏槽孔間距和周邊孔光面爆破參數進行綜合優化。Hu等[13]比較了光面爆破與預裂爆破開挖方式下隧道圍巖損傷破壞效應,為隧道爆破開挖優化設計提供了理論依據。Dong等[14]采用改進的KUS爆破損傷模型對溪洛渡水電站左岸地下廠房進行爆破損傷計算,對地下廠房側墻防護層巖體光面爆破參數優化進行研究。以上研究大多針對隧道以及礦山爆破,對于隧道中心溝槽爆破開挖設計的研究鮮有涉及。因此,筆者提出優化的隧道中心溝槽爆破方法,以期為現場施工設計提供理論指導。

本文以贛深高鐵龍南隧道為工程背景,針對隧道中心溝槽爆破開挖過程中存在的問題,基于光面爆破原理提出隧道中心溝槽爆破方法。借助數值模擬的手段對提出的溝槽爆破方法進行效果預測分析,并進一步通過現場試驗進行效果檢驗。

1 現場溝槽爆破方法及存在問題

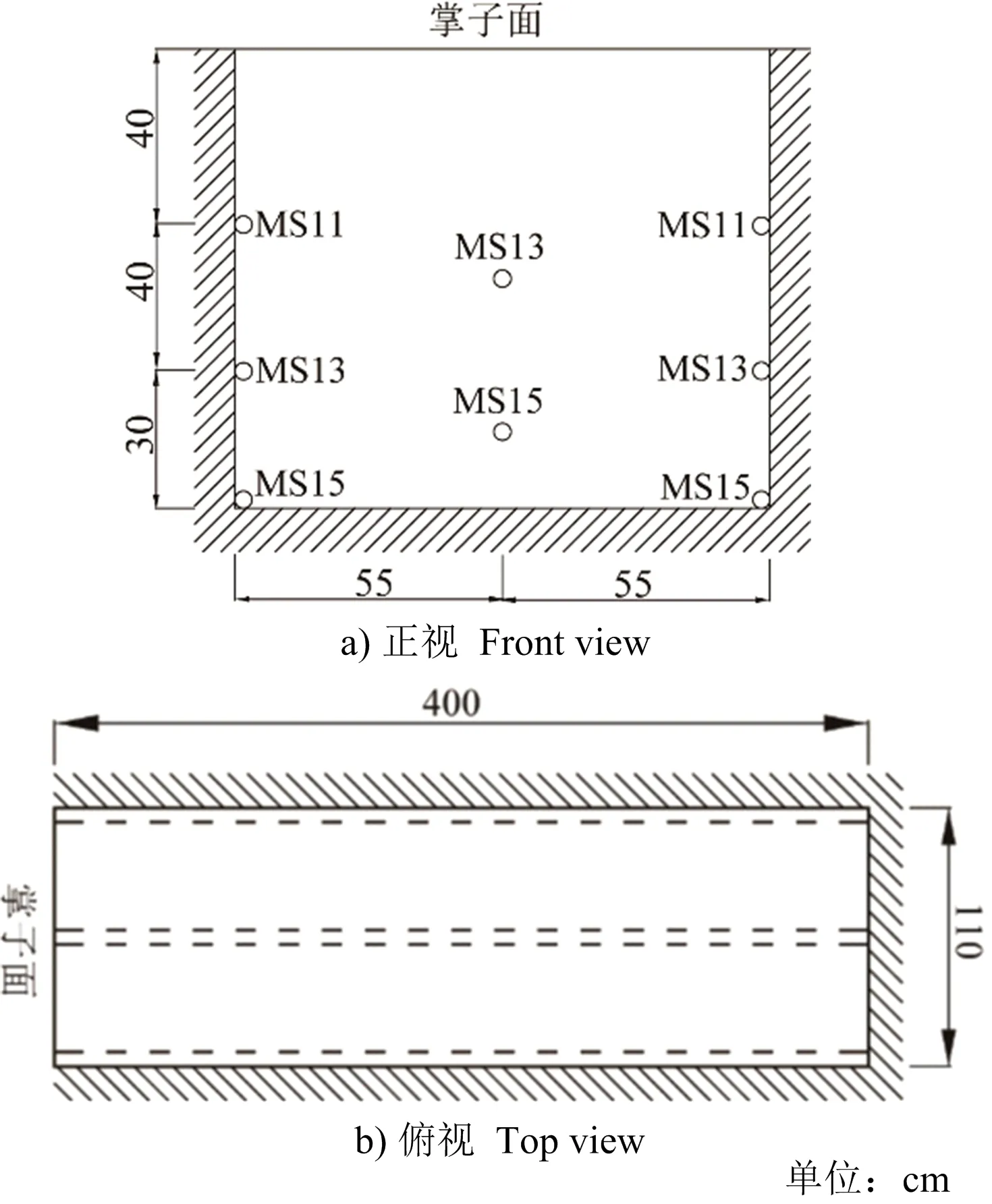

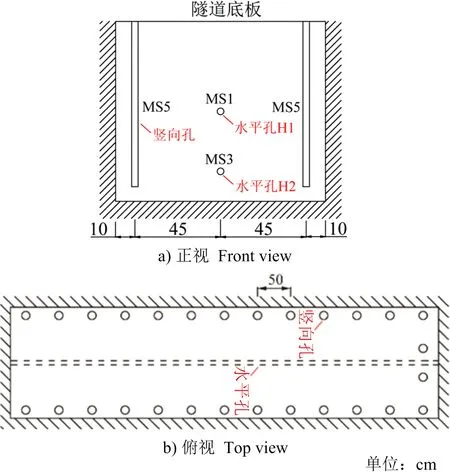

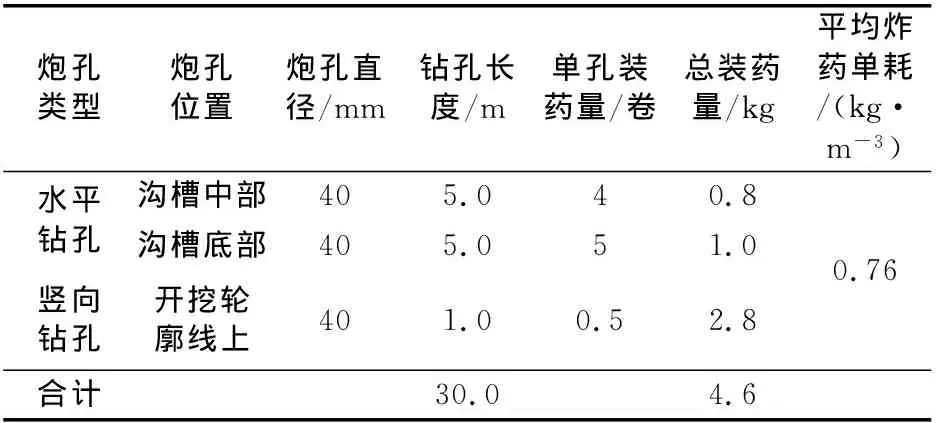

龍南隧道全長10 240.225 m,斷面面積為134 m2,為單洞雙線隧道。為滿足地下排水及運營安全要求,隧道底部設置中心溝槽。當圍巖級別為Ⅱ級時,掌子面開挖采用全斷面毫秒延時爆破方式,溝槽與掌子面爆破開挖在同一個斷面內進行。溝槽爆破炮孔全部為水平孔,具體炮孔布置方式以及裝藥結構分別如圖1與圖2所示,爆破參數如表1所示。經現場調查分析,溝槽爆破開挖主要存在2個方面的問題:①超挖嚴重,開挖寬度方向超挖量達到80 cm;②開挖輪廓線不平整。針對龍南隧道Ⅱ級圍巖中心溝槽爆破開挖存在的問題,在充分調研的基礎上,基于光面爆破原理提出了一種隧道中心溝槽爆破方法。

圖1 原溝槽爆破方案炮孔布置Fig.1 Blastholes layout of original trench blasting scheme

圖2 原溝槽爆破方案炮孔裝藥結構Fig.2 Charging structures of original trench blasting scheme

表1 原溝槽爆破方案鉆孔及裝藥參數

2 基于光面爆破原理的溝槽爆破方法

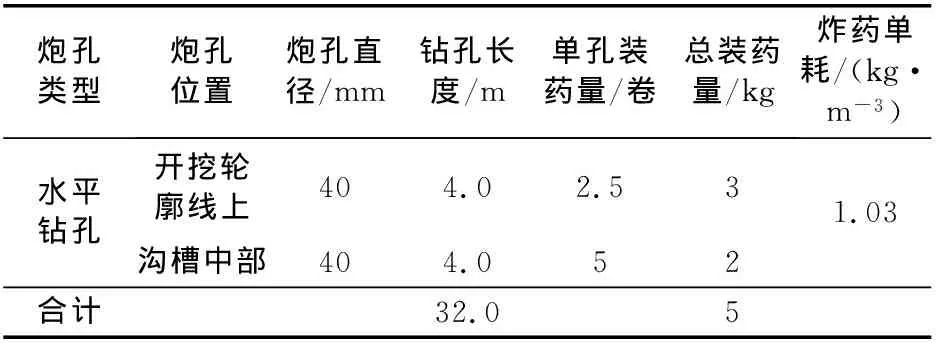

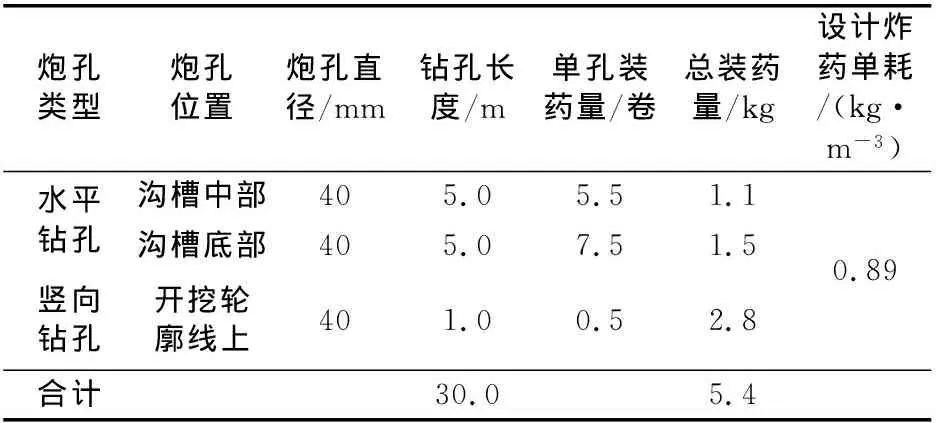

光面爆破是常見的控制爆破開挖方式之一,其原理是先爆除主體開挖部位的巖體,然后再起爆布置在設計輪廓線上的周邊孔藥包,將光爆層炸除,形成一個平整的開挖面。根據光面爆破開挖特點,設計溝槽爆破開挖方法,兩個水平孔H1和H2分別布置在溝槽開挖區域中部與底部,若干個豎向孔布置在溝槽開挖輪廓線上(見圖3):首先依次起爆水平孔H1與H2,將溝槽開挖輪廓線以內的巖石充分破碎拋擲;然后起爆豎向孔,最終能形成平整的開挖輪廓線。為避免溝槽爆破開挖受掌子面爆破影響,設計滯后掌子面2個循環進尺進行溝槽爆破,1個循環進尺為5 m,故溝槽爆破滯后掌子面10 m。水平孔長度與開挖循環進尺一致,為5 m。為避免溝槽側壁以及底部圍巖受到嚴重破壞,設計豎向孔距離溝槽側壁與底部輪廓線10 cm,豎向孔長度為1 m。

圖3 基于光面爆破原理的溝槽爆破方法炮孔布置Fig.3 Blastholes layout of trench blasting method based on the smooth blasting principle

由于水平孔H1接近隧道底板開挖自由面,采用爆破漏斗原理設計水平孔H1裝藥結構。經現場試驗,當水平孔H1裝1.5卷炸藥且炮孔距自由面約50 cm時,剛好能形成爆破漏斗。設計水平孔H1間隔分成4段裝藥,除孔口附近裝1卷炸藥外,其余位置均裝1.5卷炸藥,設置水平孔H1倒數第2段裝藥底部起爆。由于水平孔H2靠近溝槽開挖底部,裝藥結構應遵循多間隔少裝藥的原則,設計水平孔H2間隔分成7段裝藥,底部裝1.5卷炸藥,其余位置均裝1卷炸藥。由于豎向孔距離溝槽開挖輪廓線較近,在保證溝槽開挖輪廓線附近巖石充分破碎的情況下應盡量減少裝藥。設計豎向孔裝1/2卷炸藥,裝藥間隔為50 cm,根據循環進尺設計豎向孔數量為20個。水平孔與豎向孔具體裝藥結構如圖4所示,爆破參數如表2所示。

圖4 基于光面爆破原理的溝槽爆破方法炮孔裝藥結構Fig.4 Charging structures of blastholes of trench blasting method based on the smooth blasting principle

表2 溝槽爆破優化方案鉆孔及裝藥參數

3 數值模擬

3.1 數值模型建立

為對提出的隧道中心溝槽爆破方法進行效果預測,采用ANSYS/LS-DYNA軟件建立中心溝槽爆破開挖數值計算模型(見圖5)。模型中溝槽爆破開挖炮孔布置方式和裝藥結構均與前文中基于光面爆破原理的溝槽爆破方式相一致。為減少模擬計算時間,建立1/2對稱模型,模型尺寸為5.2 m×7.4 m×6.0 m(x×y×z)。為避免人工邊界引起的反射波對計算結果的影響,除對稱邊界以及自由面(包括隧道底板自由面以及溝槽開挖截面自由面)外,其余面均設置為無反射邊界。計算采用流固耦合算法,其中,炸藥采用ALE算法,巖石與炮泥采用Lagrange算法。模型共劃分為221 068個網格單元,745 287個節點。

圖5 計算模型Fig.5 Numerical model

根據前文基于光面爆破原理的溝槽爆破方法,設計實際開挖中水平孔H1與水平孔H2分別采用MS1段與MS3段雷管起爆,兩者起爆延時時間約50 ms。由于計算機能力的限制,若將模型中炮孔起爆延時時間設置為與實際一致,則計算量較大。經試算,當炮孔起爆5 ms后圍巖應力、應變以及位移基本不變。因此,將相鄰段別炮孔起爆延期時間設置為5 ms。

3.2 材料模型及參數

炸藥采用LSDYNA軟件自帶的材料模型MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN實現,并用JWL狀態方程模擬炸藥爆轟過程中壓力和比容的關系[15-16]:

(1)

式中:A、B、R1、R2、ω為材料常數;p為壓力;V為相對體積;E0為初始比內能;e為自然常數。

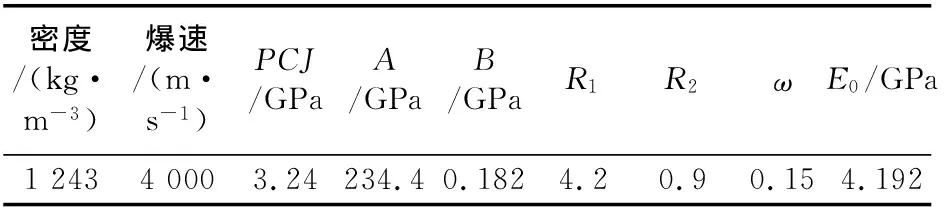

炸藥材料相關參數如表3所示。

表3 炸藥材料相關參數

巖石采用MAT_PLASTIC_KINEMATIC材料模型[17-20],該材料模型充分考慮了巖石材料的彈塑性性質,并能夠對材料的硬化效應和應變率變化效應加以描述[21]。巖石應變率用Cowper-Symonds模型來考慮,屈服應力可表示為與應變率有關的函數:

(2)

(3)

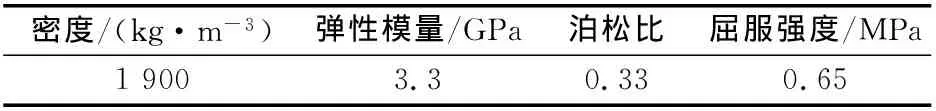

根據龍南隧道現場勘查資料,圍巖材料相關參數如表4所示。炮泥與巖石一樣,采用MAT_PLASTIC_KINEMATIC材料模型。炮泥材料相關參數參考文獻[22](見表5)。

表4 巖石材料物理力學參數

表5 炮泥材料力學參數

3.3 結果分析

由于溝槽爆破開挖過程中炸藥埋深較淺,炸藥爆炸后沖擊波主要在自由面發生反射,引起巖石拉伸破壞。因此,本文在進行溝槽爆破效果評價時,主要將巖石有效應力超過其動態抗拉強度作為判定巖石發生破壞的標準。

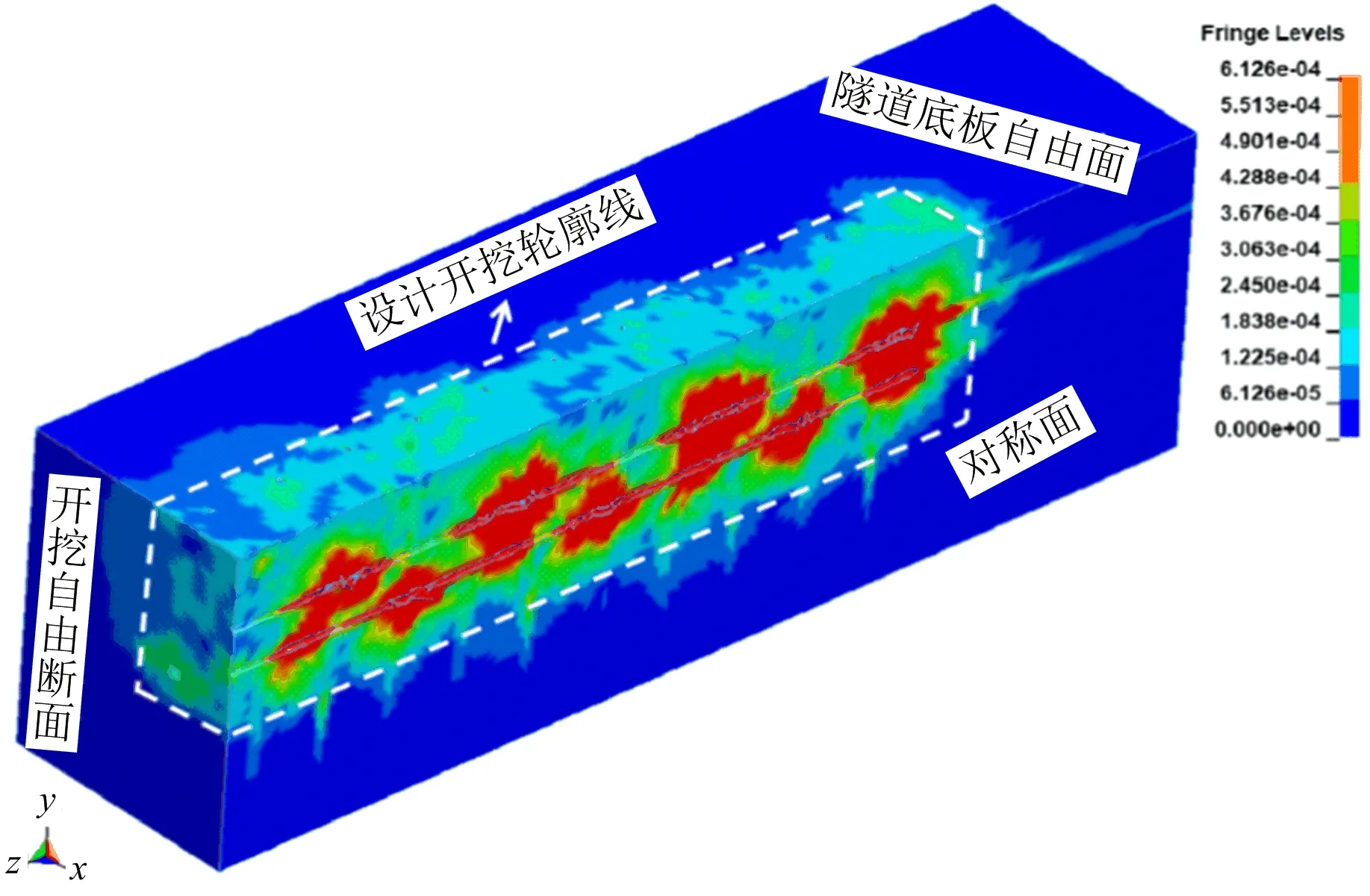

采用基于光面爆破原理的中心溝槽爆破方法,溝槽圍巖有效應力分布情況如圖6所示。根據以上巖石破壞標準發現,超出溝槽設計開挖輪廓線20~30 cm孔口自由面附近,保留巖體有效應力超過其動態抗拉強度15 MPa。考慮是由于炸藥爆炸后沖擊波在溝槽開挖自由斷面發生強烈的反射拉伸作用。但該區域僅出現在距開挖自由斷面一定范圍內。由圖6還可以看出,除開挖自由斷面附近外,圍巖有效應力大于圍巖動態抗拉強度15 MPa的范圍基本分布在溝槽設計開挖輪廓線附近。

圖6 溝槽爆破圍巖有效應力Fig.6 Effective stress of surrounding rock under trench blasting

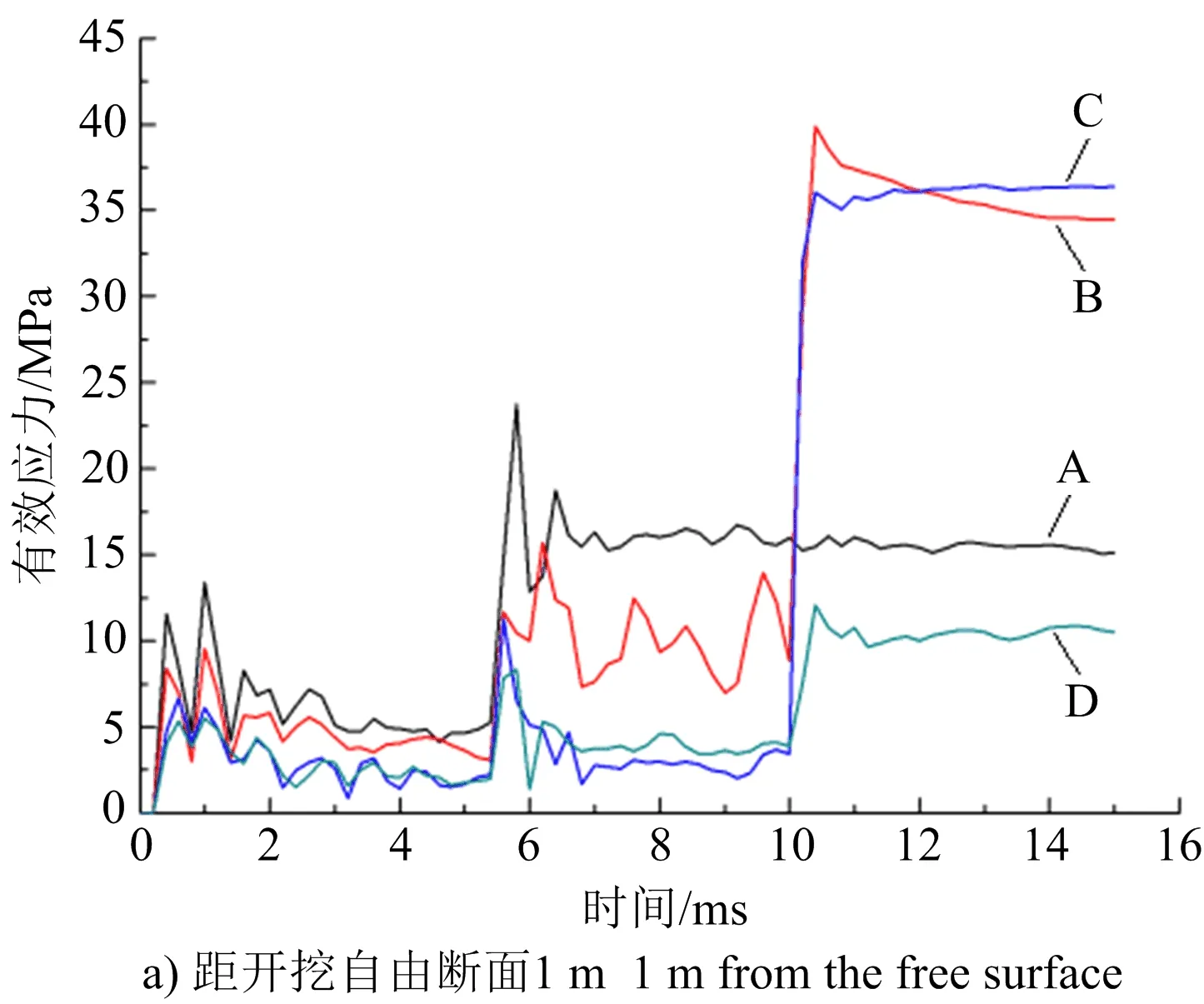

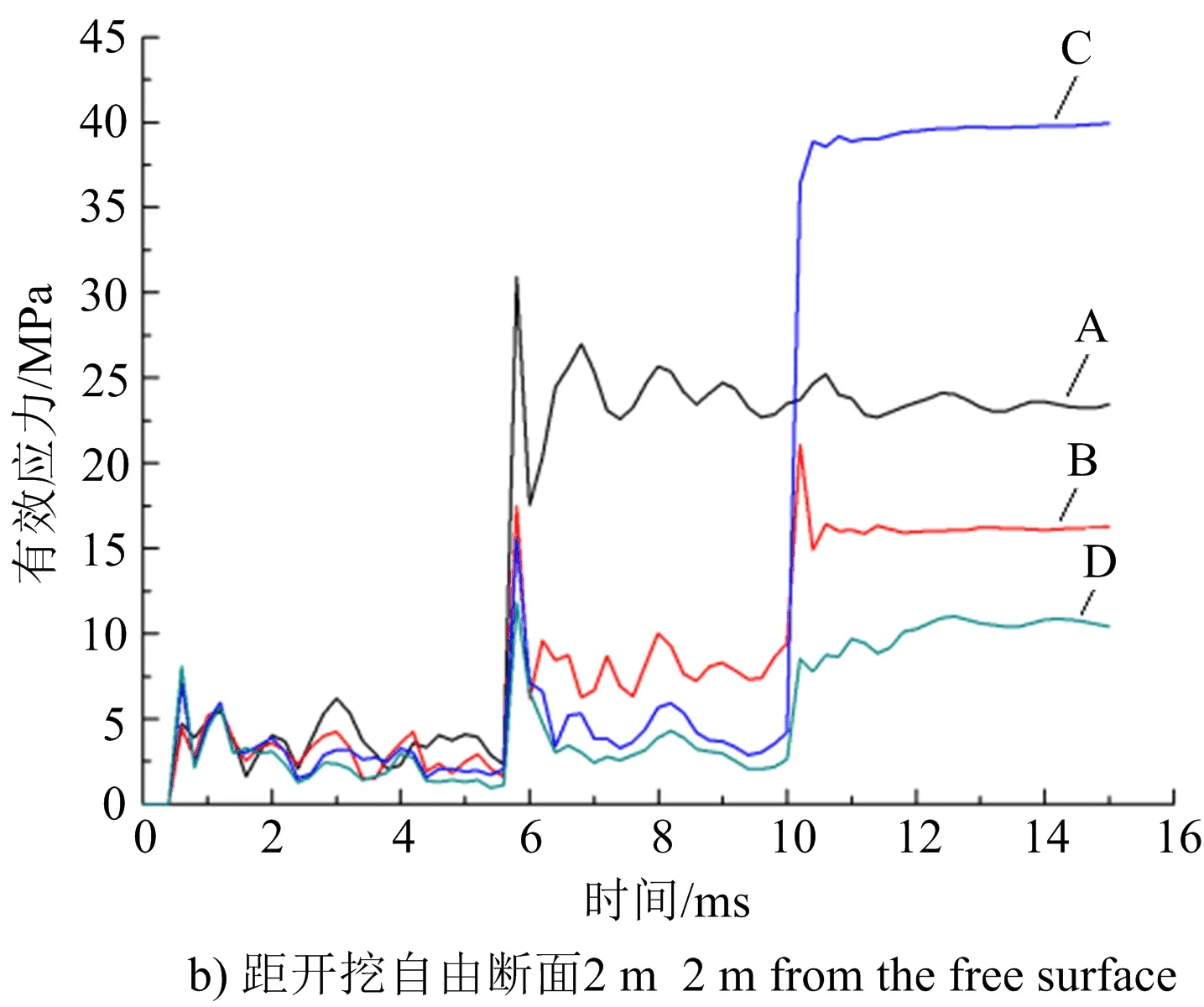

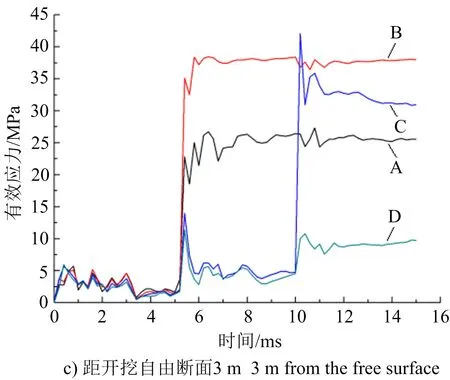

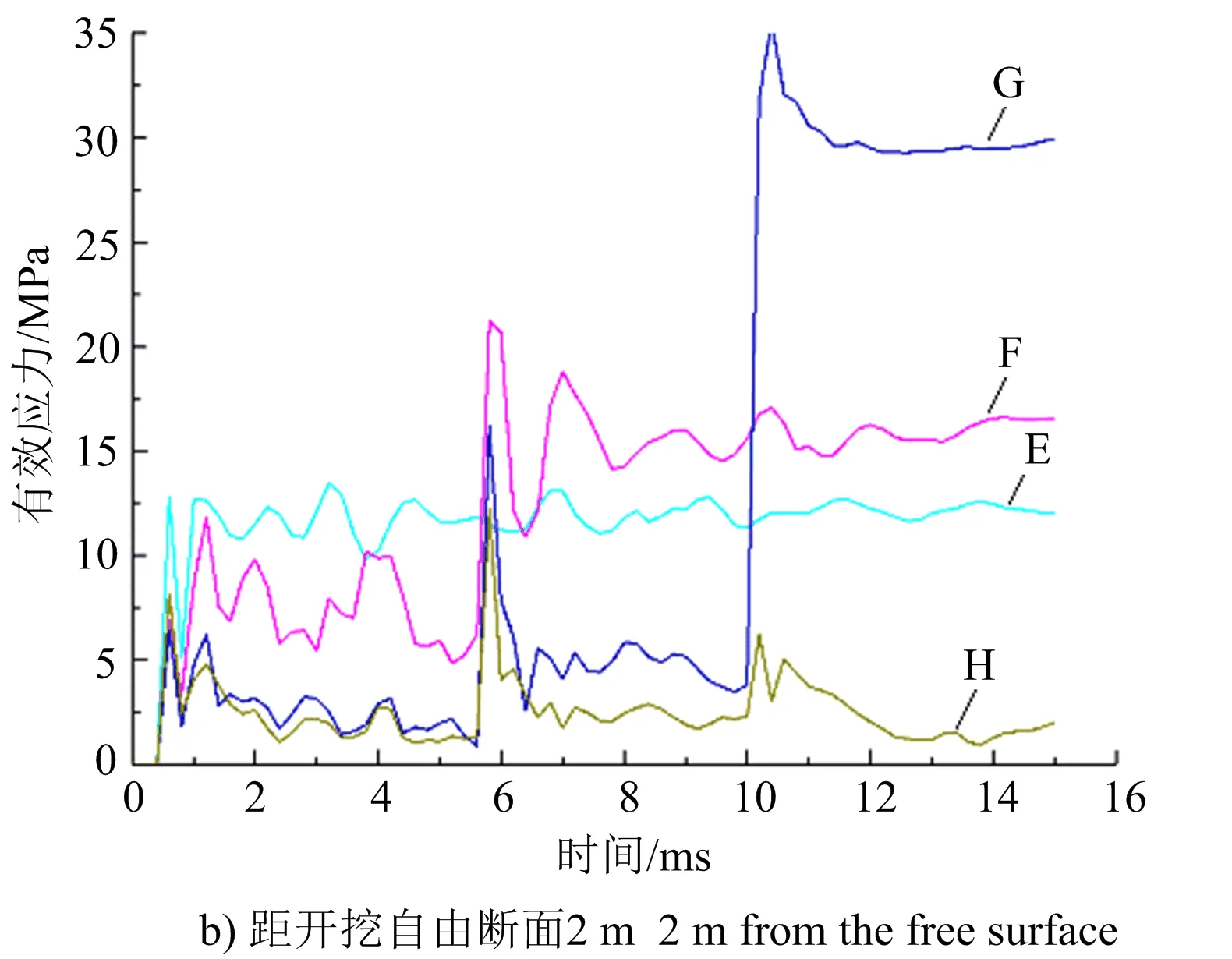

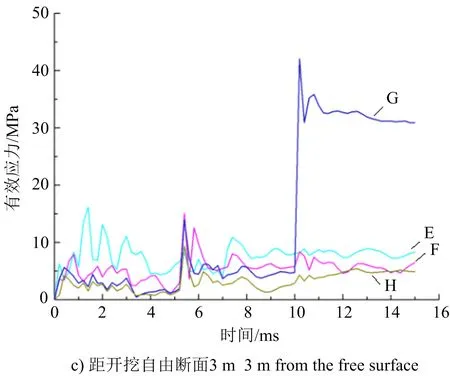

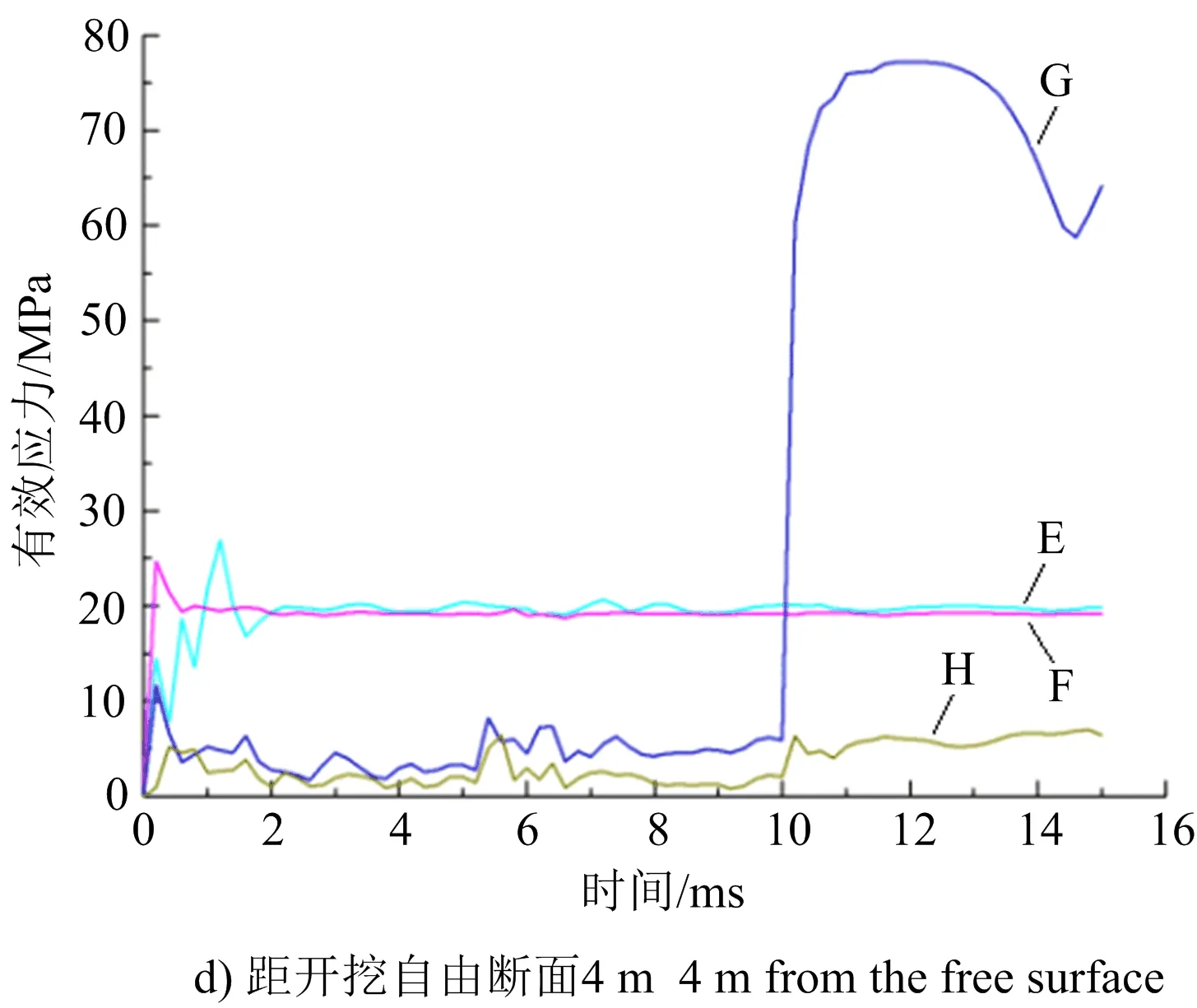

進一步分析溝槽爆破開挖過程中不同位置圍巖有效應力大小,提取圖6中距溝槽開挖自由斷面不同距離的橫截面底部以及側壁不同位置單元有效應力數據。溝槽橫截面單元位置如圖7所示,其中,A~C單元均在溝槽底部設計開挖輪廓線以內,D單元在距溝槽底部設計開挖輪廓線10 cm位置。E~G單元均在溝槽側壁設計開挖輪廓線以內,H單元在距溝槽側壁設計開挖輪廓線10 cm位置。溝槽底部以及側壁不同位置單元有效應力如圖8和圖9所示。

圖7 開挖斷面不同位置單元Fig.7 Elements in trench excavated cross-section

圖8 溝槽不同橫截面底部單元有效應力Fig.8 Effective stress of different excavation sections at the bottom of trench

圖9 溝槽不同橫截面側壁單元有效應力Fig.9 Effective stress of different excavation sections in trench sidewall

由圖8可以看出,與模型中各段別起爆時間點一致,在0、5、10 ms時,溝槽底部各單元(A~D)有效應力均出現突然增大的現象。由于C單元在溝槽底部以及側壁的交接處附近(距豎向孔較近),當豎向孔爆破時(10 ms)C單元有效應力較大。距開挖自由斷面3 m的橫截面上,C單元有效應力最大值超過100 MPa,考慮是由于C單元剛好在豎向孔附近,豎向孔爆破對該位置影響較顯著。其余位置有效應力均在40 MPa內。除D單元外,各單元有效應力最大值均超過圍巖動態抗拉強度15 MPa。由此預測采用基于光面爆破原理的溝槽爆破方法,溝槽底部超挖量基本控制在10 cm以內。

由圖9可以看出,與圖8溝槽底部各單元有效應力不同,溝槽側壁各單元(E~H)有效應力并不總在0、5、10 ms時出現突然增大的現象。但與C單元一樣,G單元由于在溝槽底部以及側壁的交接處附近,當豎向孔爆破時(10 ms)G單元有效應力較大。除H單元有效應力小于圍巖動態抗拉強度15 MPa以外,溝槽側壁其余單元(E~G)有效應力最大值均超過15 MPa。由此預測采用基于光面爆破原理的溝槽爆破方法,溝槽側壁總超挖量基本控制在20 cm以內(溝槽開挖寬度方向總超挖量)。

4 現場應用

將基于光面爆破原理的溝槽爆破方法應用到龍南隧道現場溝槽爆破試驗中。現場溝槽爆破開挖滯后掌子面兩個循環(10 m)進行,采用毫秒延時爆破開挖方式。考慮到現場掌子面爆破開挖造成隧道底板圍巖產生較大的破壞,在溝槽爆破試驗時,減少水平孔的裝藥量。具體爆破參數如表6所示。總共進行10次中心溝槽爆破試驗。經統計,試驗后溝槽爆破開挖寬度方向超挖量減少了60 cm左右,炸藥單耗由之前的1.03 kg/m3減少到0.76 kg/m3。經觀察,試驗后的溝槽爆破開挖輪廓線較為平整,溝槽總體成型效果較好。試驗前后溝槽爆破效果如圖10所示。

表6 現場試驗炮孔鉆爆參數

圖10 爆破效果Fig.10 Blasting effect

5 結論

1)采用基于光面爆破原理的溝槽爆破方法,除孔口自由面附近外,圍巖有效應力大于其動態抗拉強度的范圍基本分布在溝槽設計開挖輪廓線附近。

2)溝槽設計開挖范圍內圍巖有效應力均超過圍巖動態抗拉強度,而距溝槽設計開挖輪廓線10 cm范圍內保留巖體有效應力基本小于圍巖動態抗拉強度。溝槽底部與單邊側壁超挖量基本小于10 cm。

3)經統計分析,現場試驗后溝槽爆破開挖寬度方向超挖量減少到20 cm左右,開挖高度方向超挖量減小到10 cm左右,炸藥單耗由之前的1.03 kg/m3降低到0.76 kg/m3,溝槽總體成型效果較好。