2008年以來紫坪鋪水庫淤積過程及庫容變化特性分析

郭秀吉,陳 立,顏小飛,李新杰

(1.黃河水利委員會黃河水利科學研究院,鄭州 450003;2.武漢大學水資源與水電工程科學國家重點實驗室,武漢 430072)

0 引 言

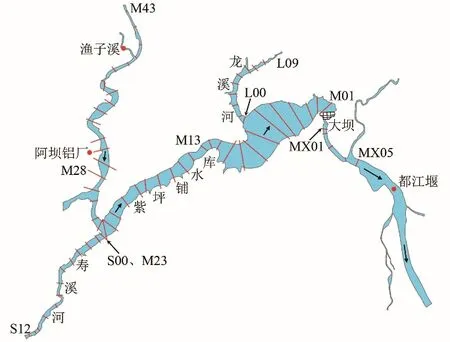

紫坪鋪水利樞紐位于岷江上游映秀至都江堰河段(見圖1),是一座以灌溉和供水為主,兼具有防洪、發電、環境保護和旅游等綜合效益的大(Ⅰ)型水利工程,同時也是都江堰灌區和成都市的水源調節工程,成都地區的主要電源,被列為我國實施西部大開發的標志性工程之一[1]。工程最大壩高156 m,控制流域面積2.26 萬km2,控制上游暴雨區的90%以及徑流泥沙的98%,水庫校核洪水位883.1 m、設計洪水位871.2 m、正常蓄水位877.0 m、防洪高水位861.6 m、汛期限制水位850.0 m、死水位817 m,總庫容11.12 億m3,具有不完全年調節功能。工程于2001年3月開工建設,2005年10月下閘蓄水運行[2]。

圖1 紫坪鋪庫區示意圖Fig.1 The schematic diagram of Zipingpu Reservoir area

2008年“5.12”汶川特大地震期間,紫坪鋪控制流域位于地震震中區域,尤其是汶川至近壩區受地震影響最為嚴重,原始地形地貌及生態環境遭到巨大破壞,原有的氣候及下墊面特性蕩然無存,水文地質條件的劇烈變化,導致近年來庫區泥石流、山體滑坡等次生災害頻發,產匯流過程與震前大不相同,庫岸形態及河槽水流條件也發生了根本性的變化[3]。由于紫坪鋪壩址距離震中僅17.17 km,震中傳導至壩址的烈度達IX~X 度,就目前國內外同類已建工程而言,如此近距離遭遇強震的百米以上高面板壩尚屬首次[4],因此其案例具有極高的研究價值。

目前關于紫坪鋪的研究多集中在論證水庫蓄水與汶川地震內在關系[5-7]、地震后庫岸邊界穩定性[8-10]以及水文特性變化[11-13]等方面,而針對強地震及次生災害延續作用下,水庫淤積特征及庫容變化的響應過程和演變趨勢的研究相對較少,比較典型的如李洪[14]、薛晨[15]、由麗華[16]等對地震以來紫坪鋪水庫淤積隨時間的變化過程以及對水庫調度的影響進行了詳細闡述;Yan[17]采用多波束回聲測深系統結合arcgis建立了紫坪鋪庫區2012年12月底部數字高程模型,分析了水庫淤積縱剖面形態與橫斷面過流能力損失情況;Song[18]、Xu[19]等以紫坪鋪為例,利用水槽試驗和三維數值模型復原地震期間庫區地形快速演變過程,并分析了地形變化對異重流運動規律的影響;但上述研究并未闡明地震與庫區泥沙淤積及粒徑組成空間分布特征的變化關系。鑒于此,本文將基于紫坪鋪庫區2008年4月至2020年11月七次實測地形資料,重點分析汶川地震以來,水庫泥沙淤積形態、空間位置分布、粒徑組成、庫容變化特性等演化過程和發展趨勢,為水庫調度、淤積形態優化及未來清淤規劃設計提供參考。

1 庫區淤積形態

1.1 干流淤積形態

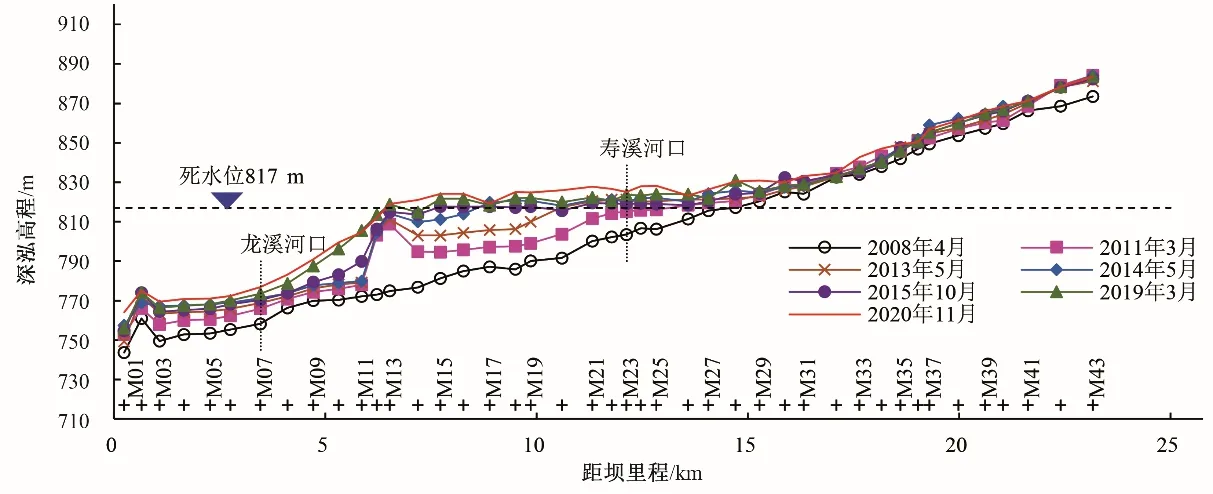

汶川地震時,M13(距壩6.98 km)斷面左岸巨大的山體滑坡,造成M11~M14庫段泥沙大量堆積形成堰塞體,至2011年堰塞體高達33.84 m,其上游M13~M23(距壩12.58 km)庫段形成長約5.6 km 的堰塞湖,堰塞體將庫區分割為上庫(M13~M43)和下庫(壩前~M13)兩部分(見圖2)。由于堰塞體的阻擋,入庫泥沙絕大部分被攔截在上庫,造成上庫死庫容大量淤積,隨著淤積的發展,河床整體抬升,上庫的堰塞湖逐漸被淤平,至2014年和2015年上庫河床逐漸達到淤積平衡,庫區形成了以M13斷面為固定頂點的淤積三角洲,三角洲前坡段比降37.46‰,頂坡段比降0.49‰,頂坡段河底高程已接近死水位817 m,此后入庫泥沙進入下庫逐漸增加,下庫死庫容淤積加快;到2019年和2020年時,堰塞體以上進一步淤積抬高,上庫河床全部高于死水位817 m,已開始侵占上庫調節庫容。由于堰塞體阻礙了泥沙向壩前推進,加劇了三角洲洲面淤積速度,再加上三角洲頂坡段水深大,比降小,可以預見,今后三角洲洲面將會繼續淤積抬升,上庫調節庫容和下庫死庫容淤積也將進一步加劇,對水庫興利和防洪的不利影響加重。

圖2 紫坪鋪庫區干流縱剖面(深泓點)Fig.2 The longitudinal profile(thalweg)of main stream in Zipingpu Reservoir area

1.2 支流淤積形態

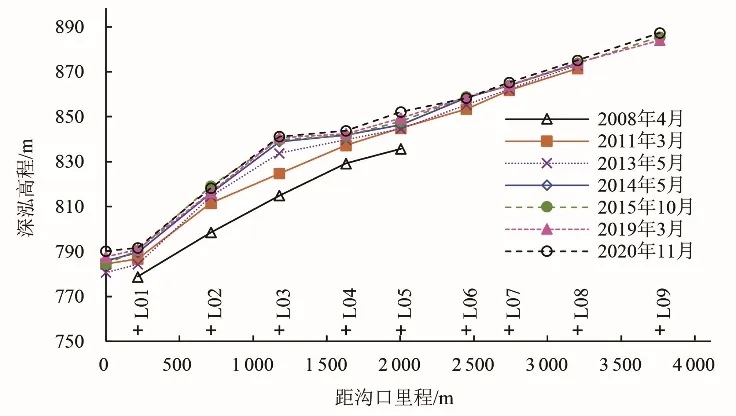

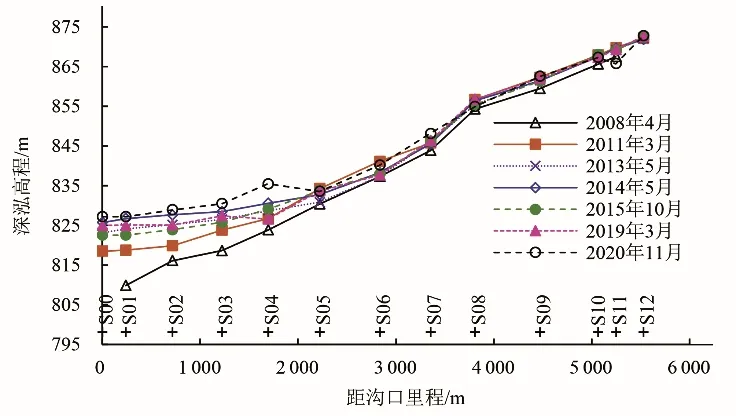

受汶川地震影響,2011年龍溪河河床高程在2008年基礎上平行淤積抬升(見圖3),深泓高程平均抬升9.62 m,床面平均淤高約3.93 m。根據現場震損地質調查情況[20],大地震時龍溪河溝口L02~L03 斷面右岸發生山體滑坡,形成堰塞體,回水約1~2 km,造成上游來沙幾乎全部攔截在堰塞體以上,堰塞體上游河床持續淤積抬升,河道比降逐漸變緩。至2013年時,L03斷面形成較為明顯的淤積體,河床縱剖面呈椎體淤積形態,至2014年淤積體進一步抬高,此后淤積體頂點位置保持不變,頂點附近河床基本達到淤積平衡,淤積逐漸向上游發展。2008-2014年壽溪河溝口附近河床呈逐年淤積狀態(見圖4),并且隨著時間的推移,淤積有逐漸上延的趨勢,2015年時溝口河床略有沖刷,此后又持續淤積抬升。由此可見,汶川地震極大地加快了紫坪鋪庫區支流溝口附近河床淤積速度,使得溝口附近河床形態逐漸向不利方向發展,支流水沙輸送不暢,造成淤積不斷上延,嚴重侵占支流有效調節庫容及防洪庫容,長期來看,隨著支流堰塞體及溝口床面的繼續抬升,將對支流上游河段行洪產生不利影響。

圖3 支流龍溪河淤積縱剖面Fig.3 The Longxi River sediment longitudinal section

圖4 支流壽溪河淤積縱剖面Fig.4 The Shouxi River sediment longitudinal section

2 庫區淤積分布

2.1 泥沙淤積高程分布

泥沙淤積沿高程分布不僅與來沙時段水庫運用水位有關,還與庫區前期河床淤積形態密切相關。根據庫區河床縱剖面形態變化情況(見圖2),大致可以將紫坪鋪水庫的淤積過程劃分為3 個時段:汶川地震前(建庫-2008年)、地震后堰塞湖發育期(2008-2011年)、堰塞湖衰亡期(2011-2015年)、三角洲淤積期(2015-2020年)。

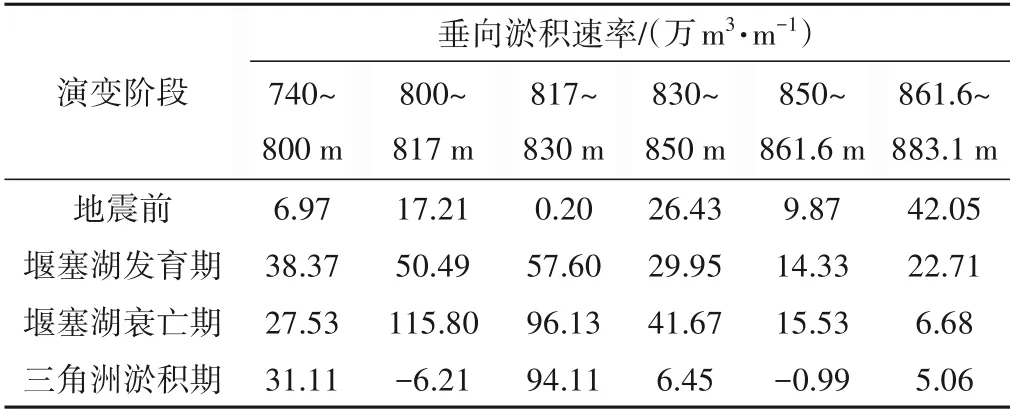

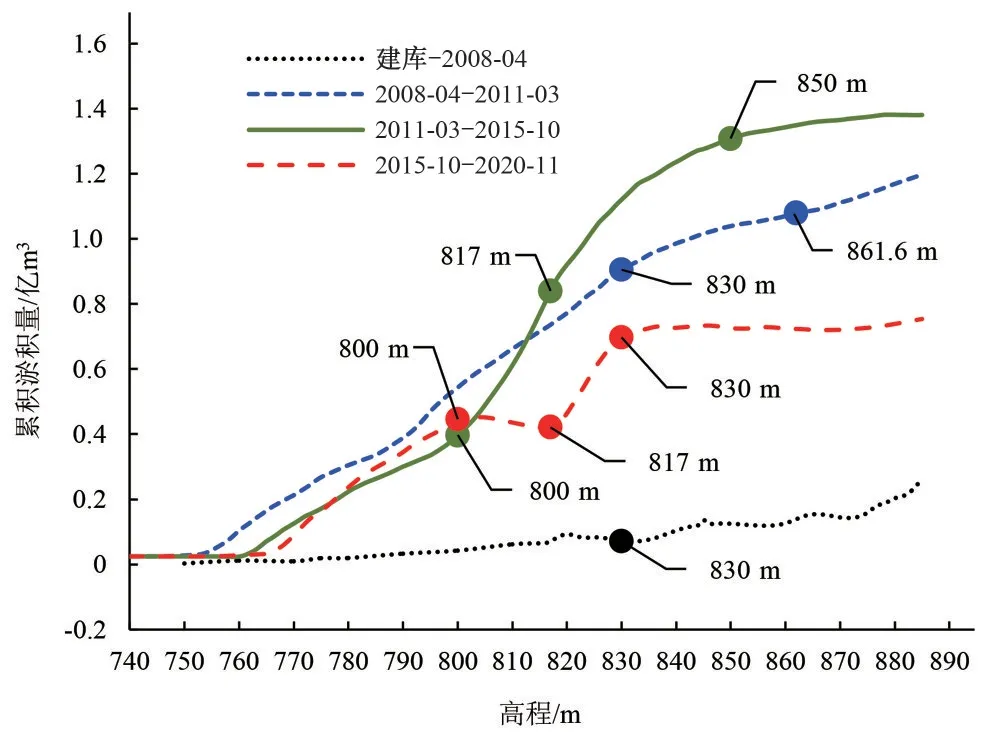

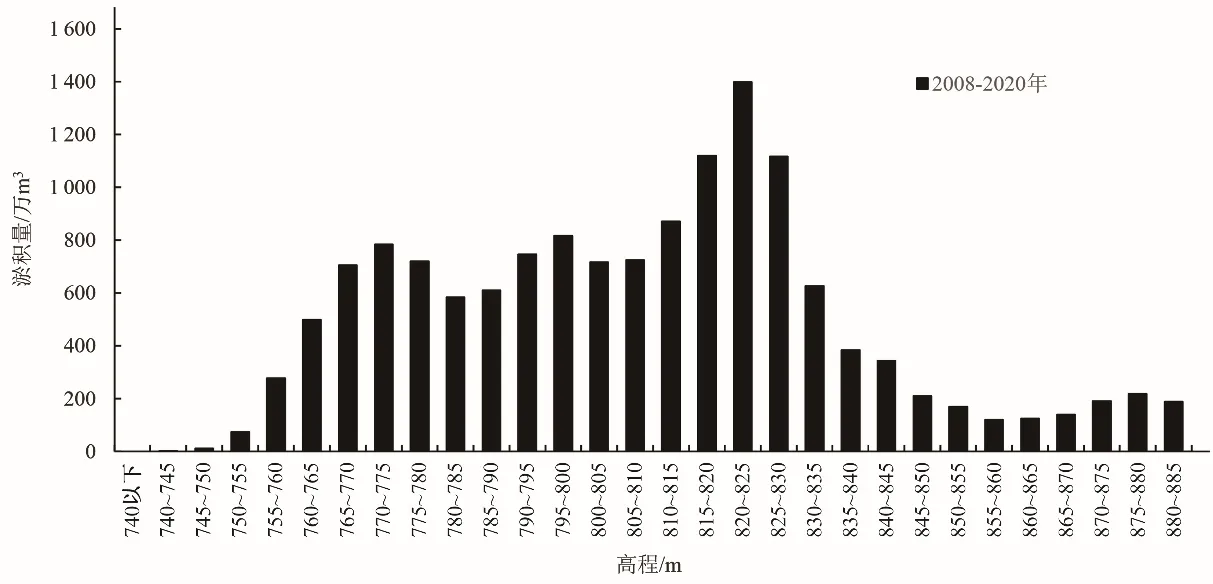

由圖5和表1可知紫坪鋪水庫在不同演變階段淤積沿高程分布特征表現為:①地震后,受流域水文地質條件破壞的影響,水庫整體淤積速率顯著加快;②地震前水庫整體淤積較為緩慢,直到830 m 以上淤積速率才開始有所增加;③堰塞湖發育期,水庫淤積速率隨高程增加不斷提升,直到830 m以上淤積速率才開始逐漸放緩;④堰塞湖衰亡期,水庫淤積主體位于850 m以下,850 m 以上淤積不明顯;⑤三角洲淤積期,水庫淤積主要發生在800 m 以下和817~830 m,且淤積部位恰好對應于下庫段死庫容和上庫段調節庫容的損失,其余區間基本達到淤積平衡狀態。總體來看,地震前水庫淤積主體集中在830 m 以上,830 m 以上淤積0.188 9 億m3,占總淤積量的83.53%,地震后水庫淤積主體則位于830 m 以下(見圖7),830 m 以下淤積1.176 4億m3,占總量的81.69%。

表1 紫坪鋪水庫不同演變階段沿高程方向淤積速率變化Tab.1 Variation of siltation rate along the elevation direction in different evolution stages of Zipingpu Reservoir

圖5 紫坪鋪水庫不同高程累積淤積曲線Fig.5 The cumulative siltation curve of Zipingpu Reservoir at different elevations

圖7 紫坪鋪庫區不同高程區間淤積量分布Fig.7 The distribution of siltation in different elevation intervals of Zipingpu Reservoir area

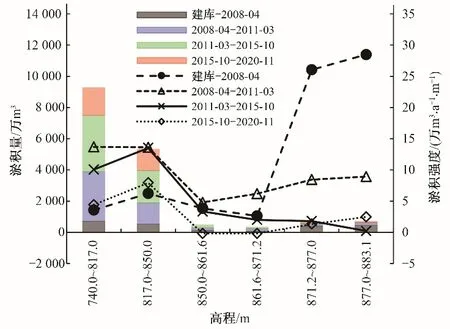

地震前水庫淤積主要分布在汛限水位850 m以下和設計洪水位871.2 m 以上(見圖6),而地震后庫區淤積則主要集中在850 m 以下,且死水位817 m 以下淤積量變化略大于817~850 m區間,其余特征水位區間淤積量變化不大。從特征水位區間淤積強度變化來看,地震前871.2 m 以上淤積強度顯著大于871.2 m 以下,地震后,在堰塞湖發育期850 m 以下淤積強度顯著提升,而871.2 m 以上淤積強度顯著下降,其余區間淤積強度均有小幅提升;在堰塞湖消亡期,與前一階段相比,817~861.6 m(防洪高水位)區間淤積強度變化不大,其余區間淤積強度均有一定下降;在三角洲淤積期,各區間淤積強度進一步下降,其中850 m以上淤積強度較小,850 m以下淤積強度已回落至地震前水平。總體來看,汶川地震對850 m 以下和871.2 m 以上特征區間影響較大,尤其是死水位817 m 以下區間,而對850~871.2 m區間影響較小。

圖6 紫坪鋪水庫特征水位區間淤積分布及淤積強度Fig.6 The distribution and intensity of sedimentation in characteristic water level of Zipingpu Reservoir

2.2 泥沙淤積位置分布

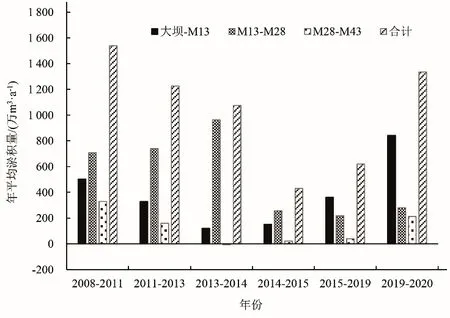

根據紫坪鋪庫區平面形態及河床縱剖面,大致可將水庫劃分為3 個區段:大壩~M13(距壩6.98 km)斷面、M13~M28(距壩15.08 km)斷面和M28~M43(距壩23.91 km)斷面,前兩段以M13斷面堰塞體為分界,分別為下庫段和上庫堰塞湖段,總體較為寬闊,平均河寬800 m 以上,最寬處達1 940 m,后一段為上庫窄深峽谷段,河谷寬度多在350 m以下,最窄處只有78 m。

地震通過改變流域的氣候和下墊面條件,對庫區的產匯流過程帶來了影響,進而造成庫區淤積分布的動態調整。2008-2011年,受地震后流域內生態環境脆弱及次生災害延續作用的影響,紫坪鋪遭遇了連續的平水豐沙期[13],庫區3個河段都有一定程度的淤積(見圖8)。2011年以后,在堰塞體的阻擋作用下,上庫堰塞湖段攔截了上游的大部分來沙,導致其余兩個庫段淤積持續減少,隨著時間的推移,上庫的堰塞湖逐漸達到淤積平衡,攔沙能力減弱,2014年以后,上游來沙越過堰塞體進入下庫段的幾率逐漸增加,下庫段河床淤積速度持續加快。總體來看,2008-2020年紫坪鋪庫區泥沙主要淤積在上庫堰塞湖段和下庫段,淤積量分別為0.646 3、0.605 9 億m3,占總淤積量的44.88%、42.07%。

圖8 紫坪鋪水庫不同庫段沖淤分布Fig.8 The distribution of erosion and deposition in different sections of Zipingpu Reservoir

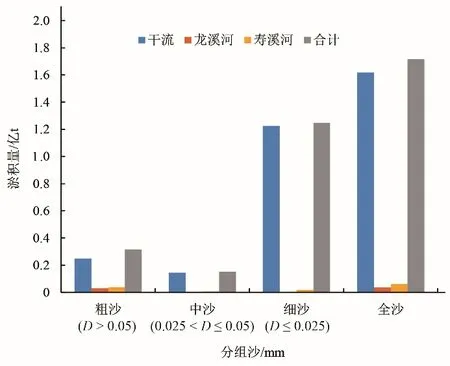

2008-2020年紫坪鋪庫區干、支流淤積量分別為1.356 6、0.083 5 億m3(見圖9),淤積主要集中在干流,占總淤積量的94.20%,支流淤積較少,且主要分布在溝口附近。

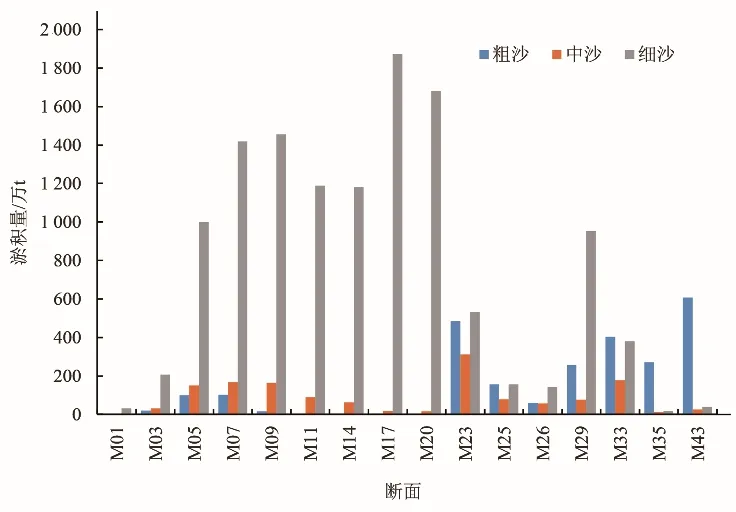

2.3 淤積物組成

2008-2020年紫坪鋪庫區累積淤積泥沙1.716 2 億t,其中干流淤積1.618 4 億t,以細沙為主,支流淤積0.097 8 億t,以粗沙為主(見圖10)。從干流分組沙淤積沿程分布來看(見圖11),粗沙主要分布在M23(距壩12.58 km)斷面上游,中沙分布比較平均,M23 斷面以上稍大,細沙主要分布在M23 斷面下游。總體來看,紫坪鋪庫區以中、細沙淤積為主,占81.57%,由于細顆粒泥沙通常不會對庫區下游河道淤積帶來較大影響,大量細沙堆積在庫內,減少了攔沙庫容,降低了水庫的攔沙效益,水庫排沙較少,縮短了水庫的攔沙壽命。

圖10 紫坪鋪水庫干支流分組泥沙淤積量Fig.10 The sediment deposition in groups of main and tributaries of Zipingpu Reservoir

圖11 紫坪鋪水庫干流分組泥沙淤積沿程分布Fig.11 The distribution of grouped sedimentation volume along the main stream of Zipingpu Reservoir

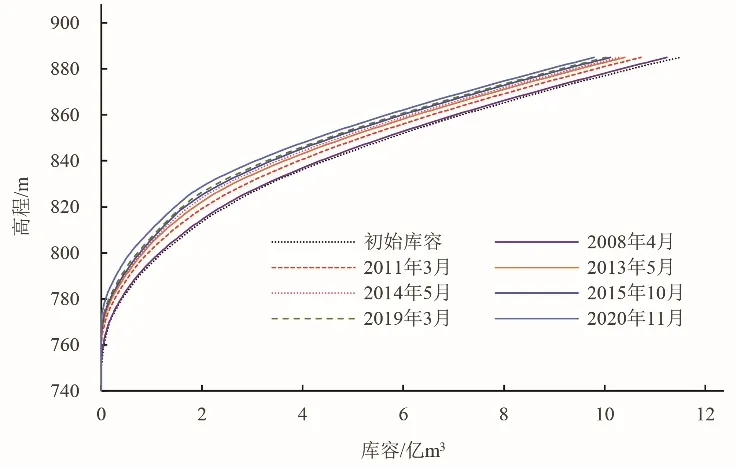

3 庫容變化分析

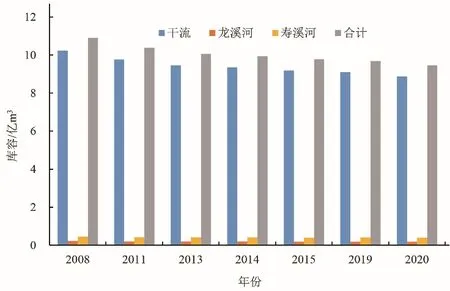

紫坪鋪水庫原始庫容為11.120 0 億m3,截至2020年11月,紫坪鋪總庫容為9.168 3 億m3(見圖12),其中干流庫容8.490 7億m3,占總庫容的92.61%,支流庫容0.677 6 億m3(龍溪河庫容0.260 6 億m3,壽溪河庫容0.417 0 億m3),占總庫容的7.39%(見圖13)。

圖12 紫坪鋪水庫歷次實測庫容曲線Fig.12 The measured capacity curve of Zipingpu Reservoir

圖13 紫坪鋪水庫干支流庫容隨時間變化Fig.13 Change of storage capacity of main and tributary streams of Zipingpu Reservoir with time

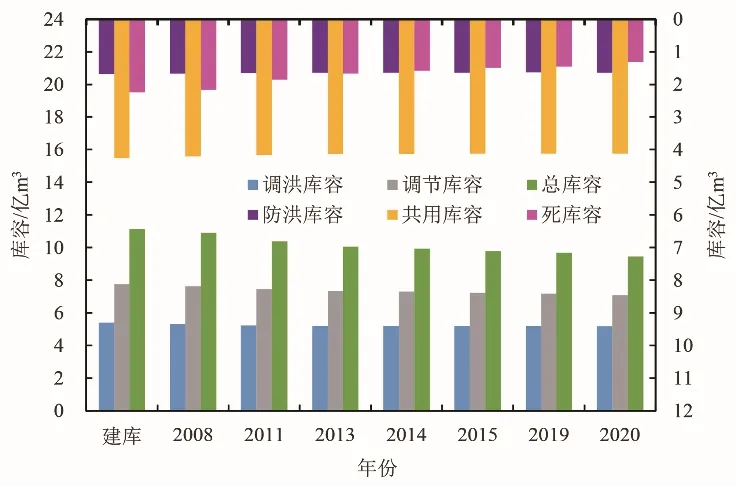

至2020年11月,紫坪鋪水庫調洪庫容、防洪庫容、調節庫容、共用庫容、死庫容、總庫容分別剩余5.099 9、1.594 6、6.870 9、4.040 5、1.237 9、9.168 3 億m3(見圖14),與水庫初始指標相比,分別淤損了0.290 1、0.088 7、0.879 1、0.219 5、1.002 1、1.951 7億m3,淤損率分別為5.38%、5.27%、11.34%、5.15%、44.74%、17.55%。

圖14 紫坪鋪水庫庫容指標隨時間變化Fig.14 Change of storage capacity index of Zipingpu Reservoir with time

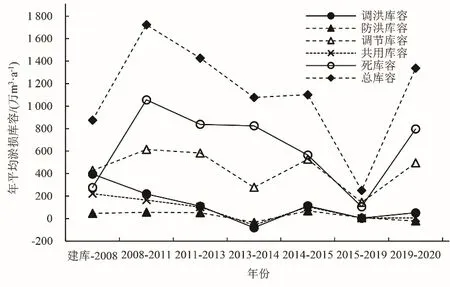

從淤損過程來看,汶川地震前(建庫-2008年4月)水庫調節庫容、調洪庫容淤損相對較快,死庫容、共用庫容淤損略慢,防洪庫容淤損最少(見圖15);汶川地震后的前三年(2008年4月-2011年3月),由于地震期間流域內地貌、植被遭到巨大破壞,產匯流較過去發生較大變化,水文特性轉變為連續平水豐沙年,再加上地震后次生地質災害延續時間較長,造成水庫死庫容淤損速率顯著提升,調節庫容淤損也開始加快,調洪庫容、共用庫容淤損速率有所減弱,防洪庫容變化不大;此后至2019年3月,水庫各特征指標淤損速率整體呈下降趨勢,這主要與流域內植被逐漸恢復,入庫沙量減少,泥石流、山體滑坡等地質災害減弱有關;2019年3月至2020年11月期間,紫坪鋪進入豐水豐沙期,水庫調節庫容、死庫容淤積速率再次提升,而調洪庫容、防洪庫容及共用庫容均沒有明顯變化。

圖15 紫坪鋪水庫庫容指標不同時段淤損速率Fig.15 Siltation loss rate of Zipingpu Reservoir capacity index in different time periods

4 結 論

(1)汶川地震嚴重破壞了流域的水文地質條件,極大地加快了水庫的淤積進程,地震后水庫淤積形態及空間位置分布的調整主要受堰塞湖演化過程的影響,總體表現為:在垂向上,庫區淤積主體由地震前830 m 以上轉變為830 m 以下,地震僅對汛限水位850 m 以下和設計洪水位871.2 m 以上淤積分布影響較大,其余高程區間影響較小;在縱向上,淤積主要集中在壩前段(大壩~M13)和堰塞湖段(M13~M28)。

(2)庫區以干流淤積為主,支流淤積主要分布在溝口附近且有不斷上延的趨勢,從淤積物組成來看,干流以細沙淤積為主,支流以粗沙淤積為主,細沙嚴重侵占攔沙庫容,加之水庫排沙少,長期來看,將對水庫興利及防洪帶來不利影響。

(3)地震前水庫以調洪、調節庫容淤積為主,地震后,受堰塞湖攔沙影響,在堰塞湖生存期內,庫區以死庫容淤積為主,堰塞湖消亡后,上庫段轉變為以調節庫容淤積為主,下庫段死庫容淤損速率顯著加快。