立足學生 讓數學學習走向深入

——蘇教版數學五年級下冊“分數的意義”教學思考與實踐

江蘇省南京市西善花苑小學 葉婷婷

“分數的意義”是蘇教版數學五年級下冊的教學內容,理解單位“1”和分數單位的含義是這節課的重點,也是難點。單位“1”到底是什么?誰是單位“1”?為什么要用單位“1”?這是困擾很多學生的問題,也是教師在執教“分數的意義”時非常頭疼的問題。在日常教學中筆者發現:學習這節課之前,學生已經對分數有了初步的認識,他們已經能非常熟練地表達——把“一塊蛋糕”“一盤桃”等這樣具體的對象平均分后得到一個具體的分數,通過這樣的表述,基本都能清楚地表達他們自己的意思,此時硬“塞”給他們一個單位“1”,讓他們把分的具體對象再重新描述,說成單位“1”,很多學生從心里是很難接受的,更不要說在學習中去主動地應用單位“1”。如何立足學生,從學生的視角出發,遵循他們的學情基礎,直面他們在本節課學習中可能遇到的困惑?這就需要教師引領學生求本溯源,從學生已有的知識和經驗出發,找到單位“1”的根;巧設疑障,在探索過程中深挖產生單位“1”的需要;異中求同,體悟概念的價值,讓學生經歷分數意義的抽象概括過程。為此,筆者在教學中進行了如下的思考與實踐。

一、求本溯源,復習舊知有新意

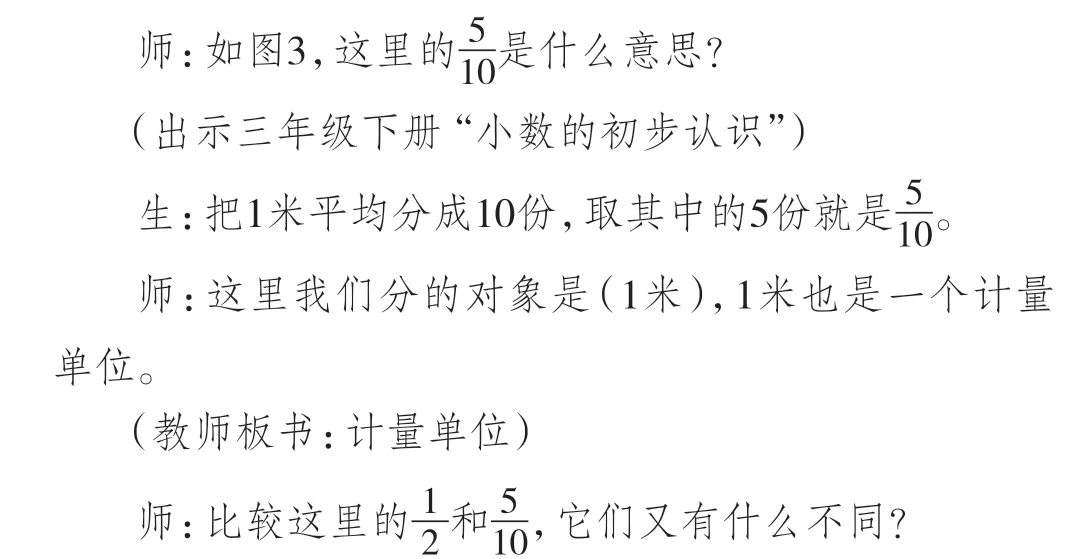

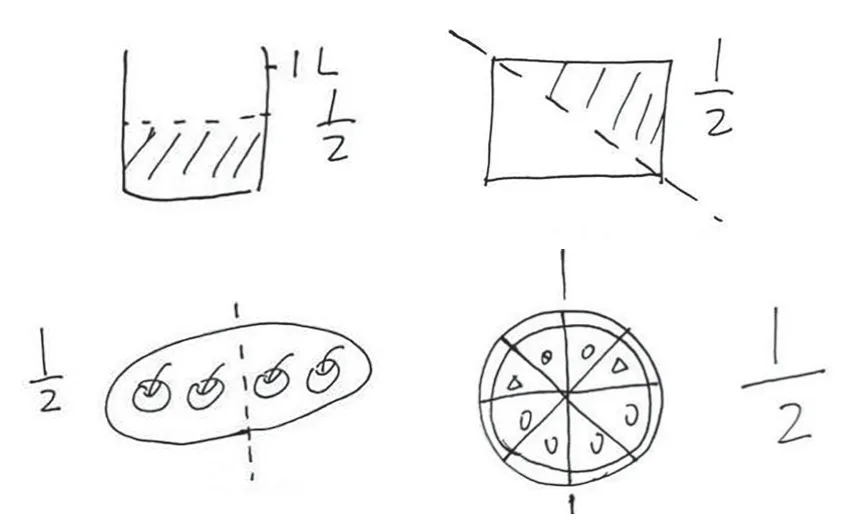

“一個物體、一個計量單位或由許多物體組成的一個整體,都可以用自然數1來表示,通常我們把它叫作單位‘1’”,這是教材中對單位“1”的描述,乍一看是一段抽象生冷的文字,如何讓這段文字變得鮮活起來,讓學生親切直觀地體會這段文字呢?仔細閱讀蘇教版小學數學的12冊教材會發現,這里的一個物體、一個計量單位、一個整體都是學生已經學習過或者接觸過的:在三年級上冊“分數的初步認識(一)”中,教材以蛋糕為對象進行平均分,這里的蛋糕就是一個物體;在三年級下冊“分數的初步認識(二)”中,教材以一盤桃為對象進行平均分,這里的一盤桃就是一個整體;在三年級下冊“小數的初步認識”中,教材以1米的直條為對象進行平均分,這里1米的直條就是一個計量單位。不僅如此,學生在之前的學習中,已經可以結合具體的對象用“把__________平均分成___________份,取其中的__________份就是________”這樣規范的語言描述一個具體分數的含義,這段描述也正是本節課分數意義的學習基礎。鑒于以上的思考,筆者在教學中喚醒學生對已有知識的思考,在回顧的基礎上引導學生去對比發現,聚焦三要素——分的對象、分的方法、分的結果,在舊知的復習中讓學生有新的理解、新的感悟,從而達到舊知出新意的效果。為此,筆者嘗試了以下教學實踐:

圖1

師:這里的蛋糕是我們分的對象,平均分是我們分的方法,得到的是我們分的結果。

(教師適時板書:分的對象、分的方法、分的結果,明確三要素)

圖2

師:(指三要素)你能分別說一說嗎?

(學生對比圖1和圖2,明確這里分的對象不同,蛋糕是一個物體、一盤桃是一個整體,教師適時板書:一個物體、一個整體)

(屏幕出現圖1、圖2、圖3)

圖3

師:同學們,這是我們學習過的有關分數的知識,它們分的對象既有像蛋糕這樣的一個物體,也有像許多個桃子這樣組成的一個整體,還有像1米這樣的一個計量單位。所得的分數既可以表示這樣的一份,也可以表示這樣的幾份。現在我們是五年級的學生了,再學分數會和以前有什么不一樣呢?讓我們一起開啟今天的學習。

二、巧設疑障,學習新知有需要

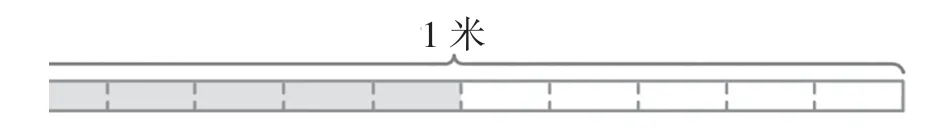

通過第一環節的舊知回顧,學生可以用規范的數學語言完整地描述一個具體的分數的含義,同時在描述的過程中能抽離出“分的對象”“分的方法”和“分的結果”這三個要素,學生已有的知識積累為新知的探索奠定了非常好的基礎。如何充分地利用這些已有的知識基礎,為學生的進一步學習提供支架,在輕松愉悅的“我都會”中巧設疑障,讓學生產生進一步學習的需要,筆者為此做了三點思考:一是利用小板貼將學生腦海中的分數畫出來,以小組推薦的方式匯集不同學生心目中的分數,在對比交流中讓學生思考這些分數的相同點和不同點,聚焦到分的對象有的是一個物體、有的是一個整體、有的是一個圖形、有的是一個計量單位,利用學生的生成資源豐富單位“1”的內涵;二是引發學生對單位“1”的需要,在學生能規范表述一個分數的意義的基礎上,從學生的作品中挑選出相同的分數(如),請學生結合畫的圖說一說三要素,引發學生思考——都是,為什么每個同學說的卻不一樣?將學生的目光聚焦到分的對象上,再進一步引發學生思考——你能用一句話概括的含義嗎?引發學生產生對單位“1”的需要;三是層層遞進,在學生能用單位“1”描述一個具體的分數的基礎上,嘗試描述一類分數,最終建立分數的模型,完成分數意義的建構。具體教學過程如下:

師:首先我們一起來做一個活動。

活動要求:

①在板貼上寫一個分數,畫一畫,表示它的意思。

②在小組里用三個要素說出它的意思。

③小組交流,推薦一幅作品貼在黑板上,準備全班交流。

師:你想畫什么?

(學生在活動之前初步交流,教師適當引導以確保作品的豐富性,學生完成小組活動后將推薦的作品貼在黑板上)

師:仔細觀察,你能將黑板上的作品分分類嗎?

生1:可以根據分的對象分成4類。

生2:可以分成2類,表示其中的1份,表示其中的幾份。

師:這些分類方法都是可以的,請大家仔細觀察這些作品,如果老師隨便挑一個,你們能用三要素說一說嗎?自己準備一下。

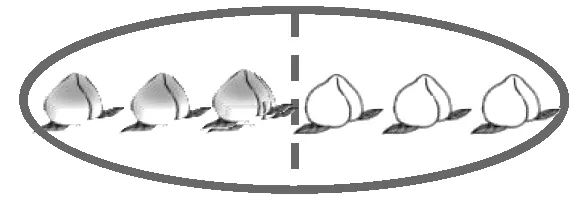

圖4

生:分的對象不一樣。

小組討論:

②你覺得最難解決的是什么?想一想怎樣去解決。

師:(追問)這里的“1”可以表示什么意思?

生:可以表示一個物體、一個圖形、一個計量單位、一個整體。

師:真了不起,這個“1”可以把我們講的所有的“1”都涵蓋進來,這個“1”就是我們數學里講的單位“1”,單位“1”就是我們分的對象。

師:用了單位“1”之后,和三年級學的分數在描述上相比,你感覺怎么樣?

生:用單位“1”可以概括所有分的對象。

師:對于下面的分數,你能用單位“1”說一說嗎?

三、巧抓核心,理解概念有體悟

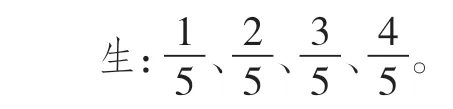

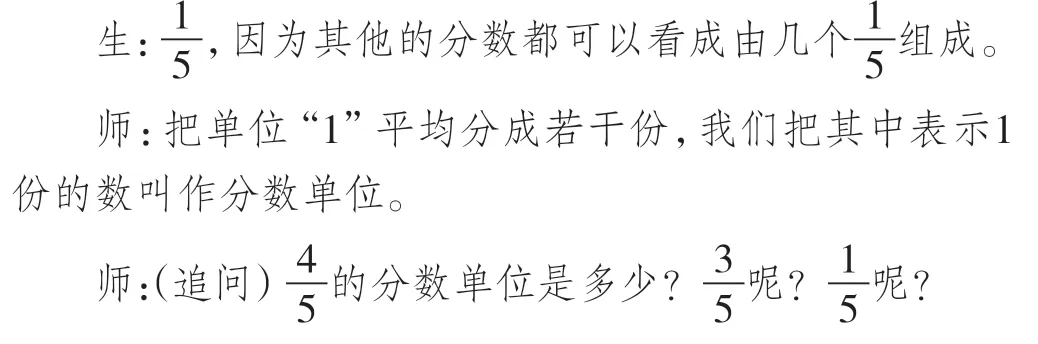

學生建構了分數意義的概念后,建構分數單位的概念似乎是水到渠成的事,很多教師在教學中往往也是一帶而過。誠然,教師在建構分數意義之后直接給出分數單位的概念,學生接受起來也很順利,但是,為什么要有分數單位的概念?分數單位又有什么價值?為什么表示其中的1份就是分數單位,而不是2份、3份?學生看似知道了分數單位的意思,但其實對于概念背后的問題并不清楚,呈現出的是似懂非懂的狀態。如何讓學生在眾多的分數中自然地關注到分數單位,并且感受到其他的分數都和它有著密切的關系,筆者為此又設計了下面的活動環節:

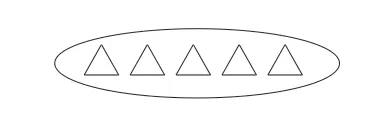

分一分、涂一涂,用陰影表示你想表示的分數。

圖 5

師:這4個分數為什么分母相同,分子不同?

生:平均分的份數相同,取的份數不同。

師:(追問)你覺得這4個分數中哪一個是最核心的分數?

本節課,筆者不斷引領學生探尋分數的意義,注重讓學習經歷循序漸進的“慢”過程,引領學生從表象走向深入。縱觀整節課的教學設計,立足學生,從學生的知識基礎出發,做到以生而為;巧設疑障,讓學生產生進一步學習的需要,激發學習活動的發生;巧抓核心,讓學生體悟概念的價值,讓學生的學習逐步走向深入。