基于模糊層次分析法的舊水泥混凝土路面提升改造決策機制分析

■周桂梅

(福建省交通規劃設計院有限公司,福州 350004)

我國20 世紀后期及21 世紀初期所建設的國省道以水泥混凝土路面為主,經過長期的車輛荷載作用,水泥面板存在斷板、裂縫、唧漿、板角破裂、蜂窩麻面等病害, 導致道路行車安全性及舒適性降低。 目前,運營的大部分早期修建的國省道水泥混凝土路面正面臨著病害修復、提升改造的現狀。

在普通國省干線公路養護系統中, 日常巡檢、定期檢測等獲得的數據為養護決策提供大量的依據。 在實際管養過程中,科學管養計劃需要考慮技術、經濟、環保、美觀等因素,如何確保各方平衡、達到利益最大化,是亟需解決的問題。 本研究以福建省國省道管理系統為例,結合某省道水泥混凝土路面提升改造工程,運用層次分析法進行舊水泥混凝土路面提升改造方案評價,為工程應用提供參考。

1 病害類型

水泥混凝土面板抗彎拉強度大,高等級道路面板強度一般大于4.5 MPa,但隨著使用年限增長,經過長年累月的車輛荷載及自然環境作用,水泥混凝土路面的使用性能逐漸下降, 進而產生各種損壞。損壞類型的分類依據不同,病害類型也不同。 按照病害的形態分類,可分為接縫破壞和面板破壞;按照病害類型影響分類,可分為結構性病害和功能性病害。 本研究以病害形態類型進行病害分類[1]。

1.1 接縫類破壞

當水泥面板接縫豎向或者橫向位移空間受限時,接縫處易產生病害,常見的接縫類破壞為:(1)唧泥;(2)錯臺;(3)擠碎;(4)拱起。

1.2 混凝土面板破壞

1.2.1 開裂、斷板

水泥混凝土面板的病害主要為裂縫和斷裂。 當板內應力超過混凝土強度時,常出現橫向、縱向裂縫甚至斷板,板角亦容易產生斷裂。 小型裂縫對行車影響較小, 斷裂裂縫則會直接破壞板塊的整體性,使混凝土板喪失結構承載力,嚴重影響行車質量、降低路面使用壽命。

1.2.2 露骨

水泥混凝土面板在長期重荷載作用下,或施工時材料強度太低、養護不到位時,水泥表層材料脫落,細骨料被逐漸磨平,露出混凝土粗骨料。 水泥面板露骨后嚴重影響行車質量,急劇縮短水泥混凝土路面是使用壽命。

2 常見病害治理措施

2.1 混凝土換板

水泥混凝土是否需要整體換板或者局部換板,除了取決于面板病害外, 更主要取決于基層狀態。(1)對于基層已損壞路段,水泥混凝土面板需進行整體置換,同時,混凝土板置換前應先破除舊水泥混凝土面板,對基層進行處置,基層處置合格后方可進行上次面板換板處理。 (2)對于基層完好或者較完好路段,基層功能基本保持完整,僅對舊水泥混凝土面板進行置換。 (3)對于混凝土面板內僅有一條貫穿裂縫,或一個角破損的路段,且破損板角的面積小于1/4 塊板的面積時, 只需進行板塊的局部更換。

2.2 裂縫維修

水泥混凝土板裂縫處理措施需依據病害程度制定方案。 當水泥板塊較完整且無錯臺時,則只進行板塊裂縫修復,無需換板。 如若板塊存在錯臺,則需進行換板處理。

2.3 錯臺維修

錯臺治理措施視錯臺量而分別制定。 當水泥混凝土板塊之間錯臺位移小于6 mm 時, 可不進行維修。當錯臺量為6~10 mm,可采用機械磨平。當錯臺量大于10 mm,則需進行水泥面板換板治理,將低位板塊整板進行整板換除,同時,還應結合基層使用性能情況考慮是否需對基層進行治理。

2.4 板塊脫空處治

當混凝土板板角彎沉測試在20~45(0.01 mm)時,表明老路基層存在的病害,如空隙、松散、脫空,水泥面板加鋪前需對基底進行壓漿處理,處理后板角總彎沉均應不大于20(0.01 mm),彎沉差應不大于6(0.01 mm),否則應重新進行壓漿。

2.5 聚合物改性瀝青抗裂貼

水泥混凝土面板加鋪前應對面板現有包含縱橫縫在內的所有裂縫鋪設抗裂貼進行治理,減輕板塊裂縫反射至上層瀝青層。

3 養護決策影響因素分析與模型建立

當水泥混凝土路面正常的養護維護已難以滿足高質量使用性能時候,需對其進行提升改造。 在實際的管養中,除需要考慮技術、經濟、環保、美觀等諸多因素外, 還應顧及社會民眾等多方需求,如何確保各方平衡、達到利益最大化,是亟需解決的問題。 本研究運用模糊層次分析法建立舊水泥混凝土路面改造需求的指數模型,將各道路改造需求進行量化,即建立決策機制模型,為管養部門決策提供依據[2-5]。

3.1 養護決策影響因素分析

行業標準JTG 5210-2018 《公路技術狀況評定標準》中對水泥混凝土路面的病害類型及技術狀況進行了全面評價[6-7],但對于路面提升改造工程而言,JTG 5210-2018《公路技術狀況評定標準》所定的公路技術狀況指數針對性不夠。

在日常路面管養中, 如何在有限的資金下,對需提升改造的路面進行系統評價,以便于資金的合理利用顯得尤為重要。 為便于養護決策,結合水泥混凝土路面特點及常見病害,分析影響養護決策的主要因素。

3.1.1 路面使用性能

路面使用性能對于道路的行駛質量起著決定性的作用,也是水泥混凝土路面提升改造的出發點和落腳點。 路面使用性能的提高,不僅改善車輛的行駛質量,對于經過城鎮的道路,提升路面的使用性能, 也將道路作為城鎮對外的名片和會客廳,社會意義重大。

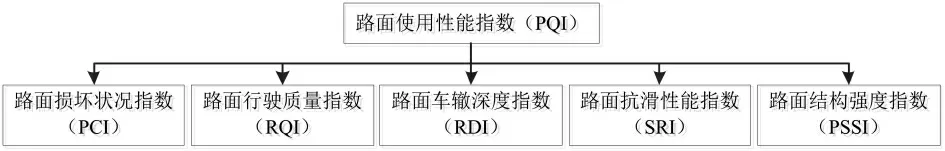

本研究采用路面使用性能指數(PQI)代表路面的使用性能, 該指標包含了路面損壞狀況指數(PCI)、路面行駛質量指數(RQI)、路面車轍深度指數(RDI)、路面抗滑性能指數(SRI)、路面結構強度指數(PSSI)等子指標(圖1)。

圖1 路面使用性能指數

3.1.2 交通量

軸載的作用次數直接關系到路面的使用年限,對于日常養護而言,軸載是交通量的直接反映。 對于交通量大的地區,其水泥混凝土路路面提升改造的訴求較大,改造的覆蓋面及收益也較大。

3.1.3 道路等級

道路等級反映了道路在整體路網結構中的地位,對處于主要干線路網的道路,其提升改造受到多方關注,改造的必要性也較明顯,在同等情況下將優先考慮進行提升改造。

3.1.4 社會效益

對于有特殊意義的道路,如扶貧、提升產業等具有較大社會效益的道路,除了要考慮上述等因素之外,還應重點關注其社會效益。

3.2 建立評價模型

3.2.1 指標權重確定方法

指標權重的合理性對評價結論的正確性和科學性具有舉足輕重的作用,本研究結合公路養護實際,采用層次分析法進行指標權重分析和確定。 同時,基于道路管養的多層次性和復雜性,其指標度量是一種內涵清楚而外延不清楚的模糊概念,因此,采用模糊綜合評價法來評價道路的改造需求程度情況。

3.2.2 模型建立

根據上述分析,運用層次分析法構架改造需求指數模型,見圖2。

圖2 改造需求指數模型

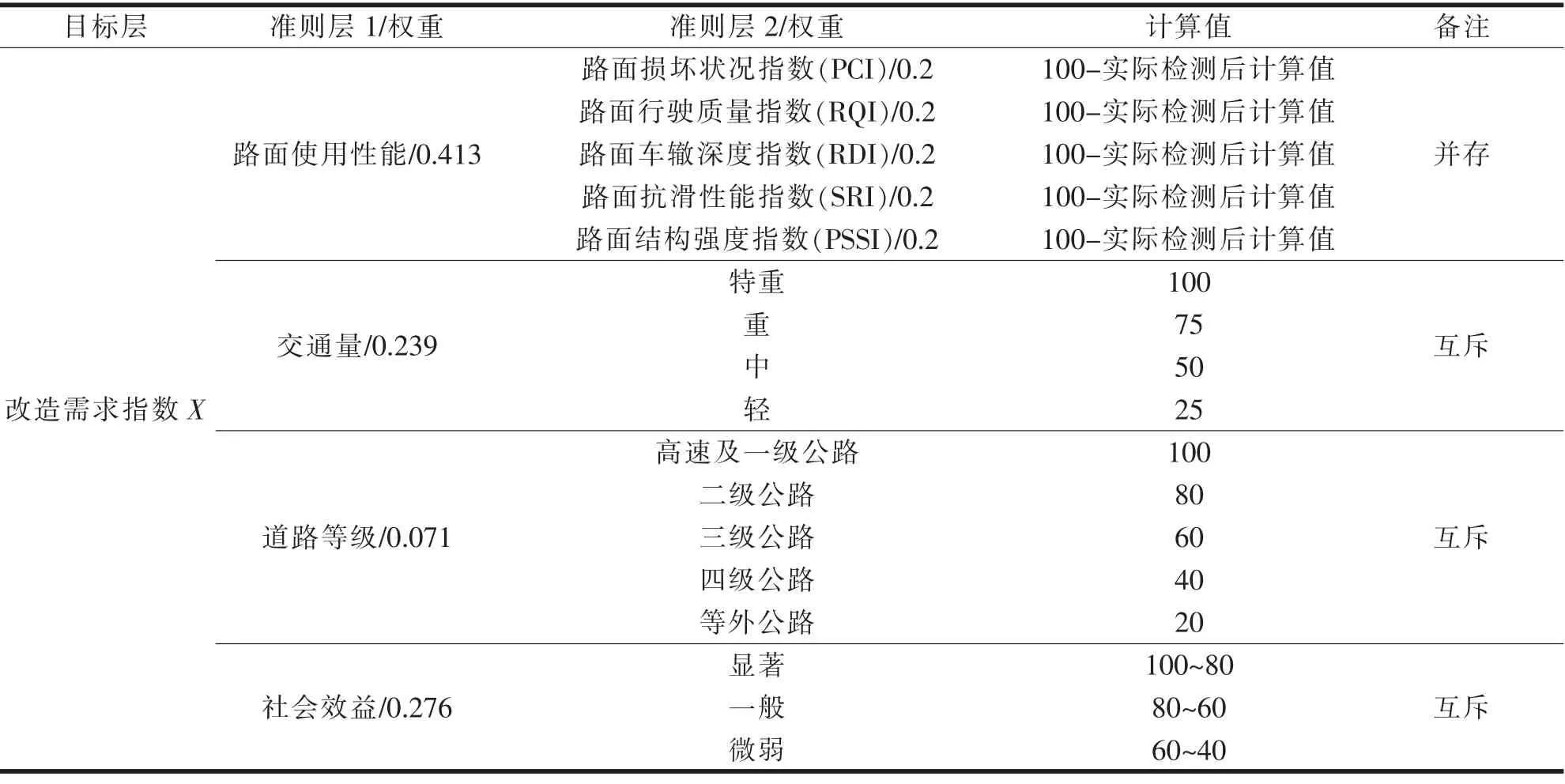

該模型中,準則層“路面使用性能”下各指標為并存關系,準則層其余指標交通量等級、道路等級、社會效益下各指標均為互斥關系,故僅對路面使用性能各指標進行權重計算。

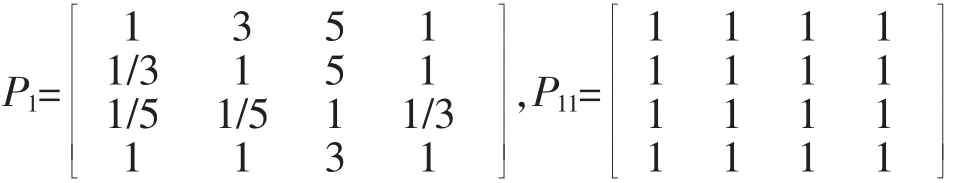

根據上述的評價指標體系,確定準則層判斷矩陣P1,路面使用性能準則層判斷矩陣P11。各級指標權重計算結果及指標取值見表1。

路面使用性能包含5 個因素, 為并存關系,工程實際中檢測值介于0~100,數值越大,表示該項指標表征的路面狀態越好,路面使用性能越好則其改造的迫切程度越低,故其在模型中取值為100-實際檢測后計算值。

交通量、道路等級、社會效益指標,為內涵清楚而外延不清楚的模糊概念,因此,采用模糊綜合評價法來評價其取值,其值只能為一種狀態,即各取值子集為互斥關系,具體取值見表1。

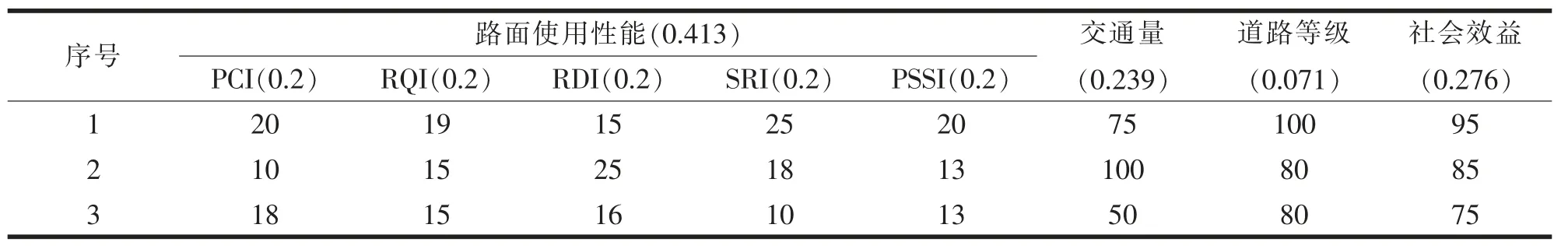

表1 指標權重及取值表

根據模型計算可得改造需求指數X,X ∈[0,100],X 數值越大表明需求越大,X 數值越小表明需求越小, 由此可量化不同道路的改造需求程度,體現需求緊迫的相對關系。

4 工程應用分析

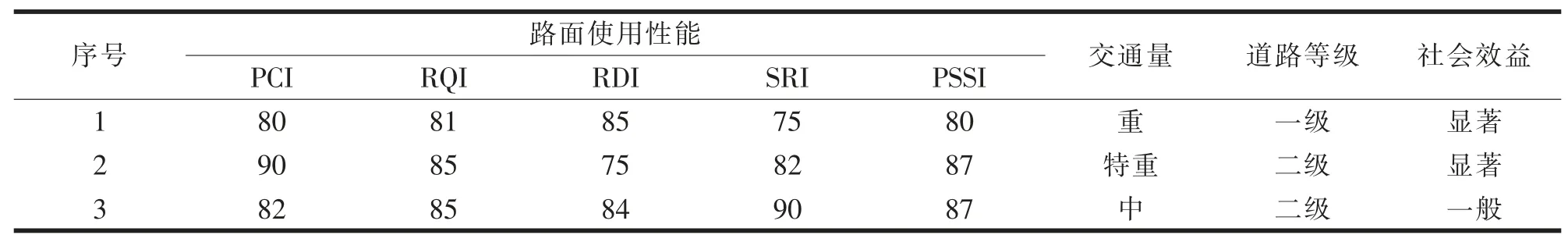

某地區現有3 條水泥混凝土路面上報提升改造計劃,鑒于地區資金有限,需對現有3 條道路進行改造需求指數評估。依據本研究模型,3 條公路情況見表2。

根據表2 所列情況,依據表1 各指標權重及取值,可得各公路對應的指標得分,見表3。

表2 道路情況分析

表3 指標分值

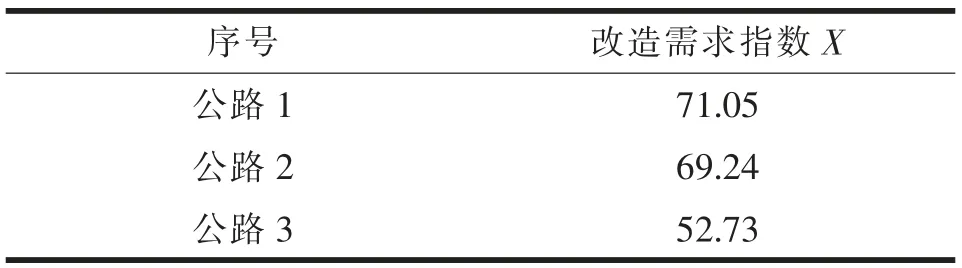

根據改造需求模型,可計算得各條公路改造需求指數:

公路1 改造需求指數X1=(20×0.2+19×0.2+15×0.2+25×0.2+20×0.2)+75×0.239+100×0.071+95×0.276=71.05;

公路2 改造需求指數X2=(10×0.2+15×0.2+25×0.2+18×0.2+13×0.2)+100×0.239+80×0.071+85×0.276=69.24;

公路3 改造需求指數X3=(18×0.2+15×0.2+16×0.2+10×0.2+13×0.2)+50×0.239+80×0.071+75×0.276=52.73。

各公路改造需求指數匯總見表4。

表4 改造需求指數

由計算結果可知, 公路1 改造需求指數最高,即需求最強烈,養護部門在進行改造計劃安排時應優先考慮。

5 結論

本研究運用層次分析法和模糊評價綜合分析,量化決策因素,建立了水泥混凝土路面改造需求指數模型,為公路管養部門進行公路提升改造決策提供有力依據。

5.1 分析了水泥混凝土路面常見的病害類型及處理措施

水泥混凝土路面常見病害有接縫類破壞和水泥面板類破壞, 常用的病害處理措施有混凝土換板、裂縫維修、錯臺維修、板底脫空注漿、聚合物改性瀝青抗裂貼等,實際管養中應根據具體病害情況選擇適宜的處理措施。

5.2 建立了水泥混凝土路面改造需求指數模型

從路面使用性能、交通量、道路等級、社會效益為主要影響因素,作為決策指標層,建立評價模型,量化決策因素,建立了水泥混凝土路面改造需求指數模型,為公路管養部門進行公路提升改造決策提供有力依據。