頸動脈彩超對糖尿病患者繼發缺血性腦卒中的診斷價值探討

李翠平 胡薇薇 王薇

近年來,隨著人們物質生活水平的提高、生活方式的改變及人口老年化趨勢日益加劇,糖尿病患者數量日益增多,隨之而來的是,糖尿病繼發缺血性腦卒中的發生率也逐漸升高,這是因為糖尿病是腦血管疾病發生的危險因素[1],早期對其進行診治有著重要的臨床意義。本研究對165例糖尿病繼發缺血性腦卒中采用頸動脈檢測,測定頸動脈IMT,評估IMT與糖尿病繼發缺血性腦卒中的關系,進而為預防糖尿病患者繼發缺血性腦卒中提供臨床依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集2018年9月~2020年9月期間本院收治的165例2型糖尿病患者,其中男95例,女70例;年齡51~88歲,平均年齡(64.0±5.5)歲。納入標準:①符合世界衛生組織(WHO)修訂的2型糖尿病診斷標準[2];②年齡>50歲;③簽署知情同意書。排除標準:①伴有其他心、肝、腎等器官功能不全者;②診斷資料不完整者;③合并惡性腫瘤及血液類疾病者。所有患者均行頸動脈彩超檢測,根據頸動脈狹窄程度分為輕度組(54例)、中度組(56例)、重度組(55例)。輕度組中男30例,女24例;年齡51~83歲,平均年齡(64.3±5.7)歲。中度組中男31例,女25例;年齡52~86歲,平均年齡(63.9±5.6)歲。重度組中男34例,女21例;年齡51~88 歲,平均年齡(63.8±5.4)歲。三組性別、年齡等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 采用飛利浦HD11XE彩超診斷儀,探頭頻率為5~12 MHz,及DC-N3S彩色經顱多普勒診斷儀對頸動脈情況進行檢測。彩超檢測:患者取仰臥位,頭略向后仰充分暴露頸部,探頭置于頸部,查自上而下掃描,仔細觀察頸總動脈、頸內動脈、椎動脈形態及觀察IMT厚度、管腔內徑和斑塊形成情況。經顱多普勒超聲檢測:患者取平臥位,經枕窗或枕旁窗分別探測基底動脈、兩側椎動脈、兩側大腦后動脈、兩側小腦后下動脈的血流速度及脈動指數(PI)、阻力指數(RI),密切觀察其頻譜圖形、血流方向變化。

1.3 觀察指標 所有患者均進行為期6個月的隨訪,記錄患者繼發缺血性腦卒中情況。對比頸動脈不同狹窄程度患者的頸動脈IMT、斑塊檢出情況、彩超檢查結果,并分析頸動脈狹窄程度與頸動脈IMT、斑塊檢出率、頸動脈異常及繼發腦卒中的關系。

1.4 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗,多組比較用方差分析;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗;相關性檢驗采用Pearson和Spearman相關分析。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 隨訪結果 165例患者中,隨訪期間繼發缺血性腦卒中115例,糖尿病患者繼發缺血性腦卒中的發生率為69.70%(115/165)。

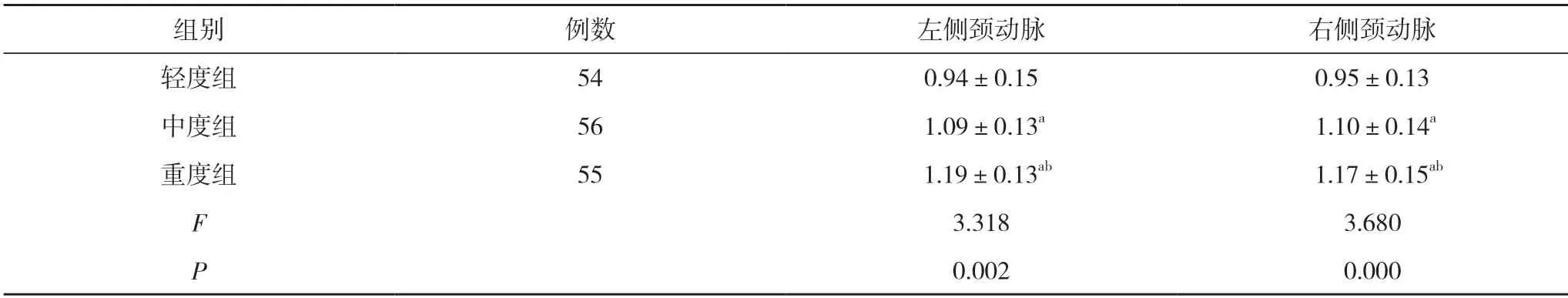

2.2 頸動脈不同狹窄程度患者的頸動脈IMT對比重度組左側頸動脈和右側頸動脈IMT均明顯大于中度組和輕度組,且中度組左側頸動脈和右側頸動脈IMT均明顯大于輕度組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 頸動脈不同狹窄程度患者的頸動脈IMT對比(,mm)

表1 頸動脈不同狹窄程度患者的頸動脈IMT對比(,mm)

注:與輕度組對比,aP<0.05;與中度組對比,bP<0.05

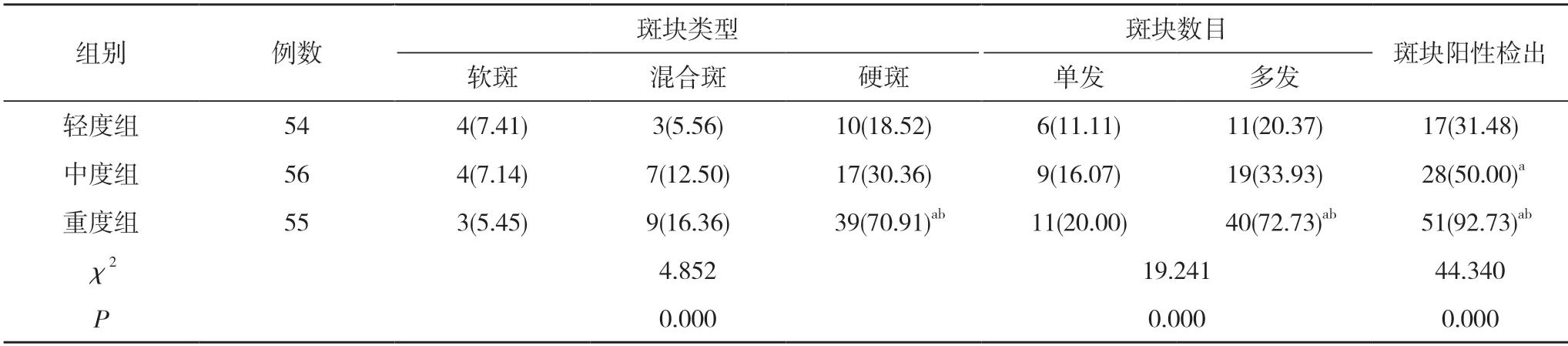

2.3 頸動脈不同狹窄程度患者的斑塊檢出情況對比重度組斑塊陽性檢出率明顯高于中度組和輕度組,且中度組斑塊陽性檢出率明顯高于輕度組,差異具有統計學意義(P<0.05);重度組硬斑、多發斑塊檢出率均明顯高于中度組和輕度組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 頸動脈不同狹窄程度患者的斑塊檢出情況對比[n(%)]

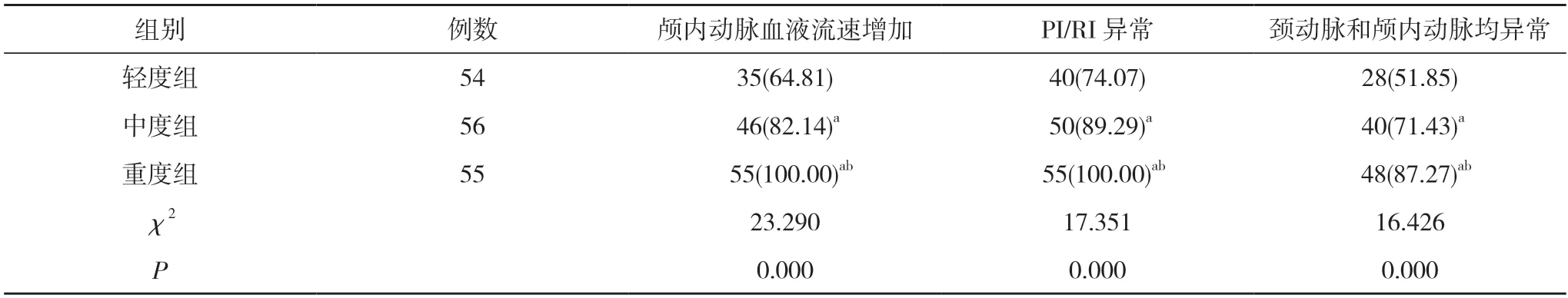

2.4 頸動脈不同狹窄程度患者彩超檢查結果對比 重度組顱內動脈血液流速增加、PI/RI異常、頸動脈和顱內動脈均異常發生率明顯高于中度組和輕度組,且中度組顱內動脈血液流速增加、PI/RI異常、頸動脈和顱內動脈均異常發生率明顯高于輕度組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 頸動脈不同狹窄程度患者彩超檢查結果對比[n(%)]

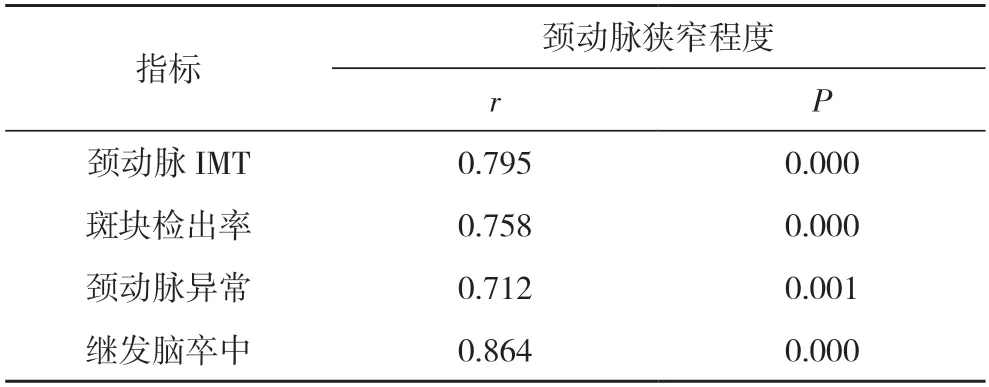

2.5 頸動脈狹窄程度與頸動脈IMT、斑塊檢出率、頸動脈異常及繼發腦卒中的關系 頸動脈狹窄程度與頸動脈IMT、斑塊檢出率、頸動脈異常及繼發腦卒中均呈正相關(P<0.05)。見表4。

表4 頸動脈狹窄程度與頸動脈IMT、斑塊檢出率、頸動脈異常及繼發腦卒中的關系

3 討論

糖尿病患者多伴有動脈粥樣硬化,而動脈粥樣硬化是缺血性腦卒中發生的病理基礎[3]。頸動脈IMT是動脈粥樣硬化的重要指標[4],因此,對糖尿病繼發缺血性腦卒中的防治宜盡早對頸動脈病變進行預測診斷,以利于預防腦卒中的發生。

本研究借助彩超對糖尿病患者進行檢查,以期獲得繼發缺血性腦卒中的相關數據,為臨床治療提供依據,結果顯示,重度組左側頸動脈和右側頸動脈IMT均明顯大于中度組和輕度組,且中度組左側頸動脈和右側頸動脈IMT均明顯大于輕度組,差異具有統計學意義(P<0.05)。重度組斑塊陽性檢出率明顯高于中度組和輕度組,且中度組斑塊陽性檢出率明顯高于輕度組,差異具有統計學意義(P<0.05);重度組硬斑、多發斑塊檢出率均明顯高于中度組和輕度組,差異具有統計學意義(P<0.05)。重度組顱內動脈血液流速增加、PI/RI異常、頸動脈和顱內動脈均異常發生率明顯高于中度組和輕度組,且中度組顱內動脈血液流速增加、PI/RI異常、頸動脈和顱內動脈均異常發生率明顯高于輕度組,差異有統計學意義(P<0.05)。這些結果表明糖尿病患者頸動脈狹窄程度程度越重,其頸動脈IMT越大,斑塊檢出率越高。相關性分析提示,頸動脈狹窄程度與頸動脈IMT、斑塊檢出率、頸動脈異常及繼發腦卒中均呈正相關(P<0.05)。其原因可能為頸動脈彩超檢查獲得患者的血流動力學,可間接反映患者的腦血管功能形態變化,有利于盡早發現缺血性腦卒中,對腦血管功能更好的評價。

有研究發現,糖尿病發病早期,患者的顱內腦底區動脈血流速度呈節段性增加,血管順應性降低[5]。PI是顱內動脈順應性和彈性的指標,RI是血管對血流的阻力指標[6]。顱內血液流速及PI/RI異常的比例增加,表明缺血性腦卒中的發生風險明顯升高[7]。總之,糖尿病患者的頸動脈病變程度越嚴重,斑塊形成、顱內血管異常的風險也越大,兩者具有明顯的相關性。彩超檢查可清晰觀察到頸動脈的血管內膜和粥樣斑塊、管腔病變情況,還能準確測定IMT,并獲得相應的血流動力學有關指標,從而了解顱內動脈的病變情況[8]。故能在早期對糖尿病并發缺血性腦卒中進行診斷。糖尿病、缺血性腦卒中同時存的幾率較高,因此通過彩超即可準確的篩查出腦血管狹窄情況,這對缺血性腦卒中的防治具有重要意義。

總之,頸動脈彩超用于早期糖尿病繼發缺血性腦卒中的診斷,對降低糖尿病繼發缺血性腦卒中的風險具有較高臨床應用價值。