耳穴壓豆聯合艾灸治療慢性支氣管炎緩解期患者的效果分析

奚李娜

慢性支氣管炎是呼吸系統中的常見和多發病,是指患者氣管、支氣管組織由于感染或非感染因素引起周圍組織慢性非特異性炎癥,目前其臨床發病率逐年上升[1]。臨床病理表現為患者支氣管腺體增生,而導致其黏液分泌增多。患者臨床主要癥狀為連續1年以上的咳嗽、咳痰及哮喘等,并且每年發作持續時間>5個月,并存在地區差異,其中寒冷地區發病率較高[2]。目前臨床對于慢性支氣管炎的治療仍局限于對癥治療,治療效果不容樂觀[3]。近年來,耳穴壓豆聯合艾灸治療慢性支氣管炎取得了良好的臨床效果,為此作者選取慢性支氣管炎緩解期患者作為研究對象,對患者實施耳穴壓豆聯合艾灸治療,觀察分析的臨床治療效果,具體如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020年1月~2021年1月在遼寧中醫藥大學附屬醫院就診的60例慢性支氣管炎緩解期患者,隨機分為對照組和試驗組,每組30例。對照組中,男12例,女18例;年齡30.91~65.28歲,平均年齡(41.40±5.73)歲。試驗組中,男12例,女18例;年齡30.90~65.71歲,平均年齡(41.19±5.39)歲。兩組患者的性別、年齡等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:經臨床檢查及X線檢查,結合患者癥狀確診為慢性支氣管炎緩解期患者;年齡>30歲;影像學檢查顯示患者雙側肺紋理增厚,血常規檢查白細胞等增多,聽診時可聽到細小濕啰音;患者知情并簽署同意書。排除標準:存在咳嗽變異性哮喘、肺結核、支氣管肺癌等呼吸系統疾病患者;存在認知功能障礙,無法配合研究患者;存在肺腫瘤、間質性肺炎等急性加重期患者;存在血液系統疾病患者;對本研究用藥物過敏者;心、肝功能不全患者。

1.3 方法 對照組患者采取常規治對癥治療。試驗組在對照組基礎上給予耳穴壓豆聯合艾灸治療,具體方法如下。①耳穴壓豆:選取的穴位為雙耳部脾穴、腎穴、肺穴、氣管穴、交感穴、神門穴。操作方法:先使用棉簽對相應穴位以及反應點,確定穴位位置后,使用酒精消毒,將王不留行籽粘附在麝香壯骨膏(5 mm×5 mm)上制成耳穴貼,貼在穴位上,使用拇指、食指對穴位進行按壓,出現疼、痛、麻、脹為止,且以患者耐受為度。注意兩側耳朵交替治療,告知患者按摩3次/d,5 min/次。②艾灸:取穴為兩側定喘、肺俞、風門、大椎、天突、膻中,采取懸啄灸,距離穴位3 cm,穴位稍紅后換下一個穴位,每個穴位艾灸5~10 min,1次/d,7 d為1個療程。兩組患者均治療3個療程。

1.4 觀察指標及判定標準 比較兩組患者臨床療效、癥狀消失時間及肺功能指標、呼吸困難評分、血清炎性因子。癥狀消失時間包括喘息緩解時間和肺部啰音消失時間。肺功能指標包括FVC和FEV1。患者治療后臨床療效評價標準以《中藥新藥臨床研究指導原則》[4]中相關標準為依據。痊愈:患者咳嗽、咳痰等癥狀體征基本消失,呼吸困難評分下降>90%,療程結束后未發現發作情況;顯效:患者咳嗽、咳痰等癥狀體征明顯改善,呼吸困難評分下降在80%~90%,病程結束后患者發病次數減少>70%;有效:患者咳嗽、咳痰等癥狀體征有所改善,呼吸困難評分降低50%~79%,療程結束后患者發作次數減少>50%;無效:患者治療后全年發作次數無明顯變化。總有效率=(痊愈+顯效+有效)/總例數×100%。血清炎性因子:患者疾病控制后,取外周靜脈血,采用電化學發光法檢測IL-6、IL-8、TNF-α水平。呼吸困難評分:根據呼吸困難量表評估,1分:除非活動,否則無呼吸困難;2分:患者走得快時呼吸短促;3分:患者行走時可能需要停止呼吸;4分:患者在平地上行走100 m后需要停止呼吸;5分:患者有明顯的呼吸困難,不能出門,伴有呼吸短促。

1.5 統計學方法 采用SPSS23.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

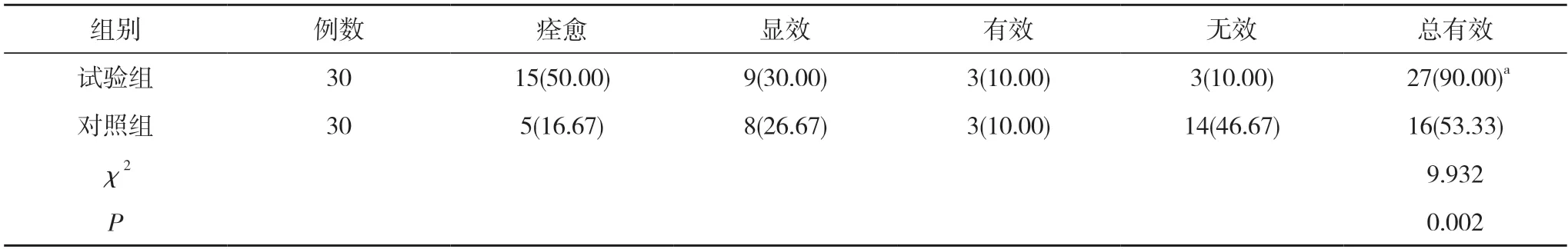

2.1 兩組患者臨床療效比較 試驗組患者臨床總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較[n(%)]

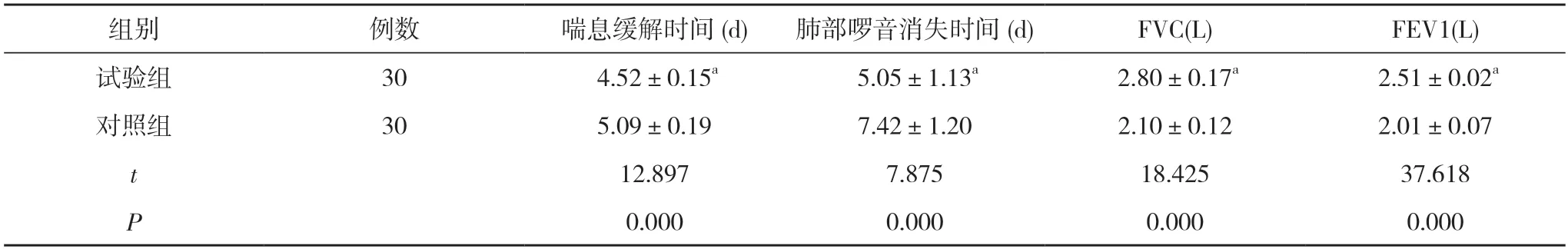

2.2 兩組患者癥狀消失時間及肺功能指標比較 試驗組患者喘息緩解時間、肺部啰音消失時間均短于對照組,FVC、FEV1高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者癥狀消失時間及肺功能指標比較()

表2 兩組患者癥狀消失時間及肺功能指標比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

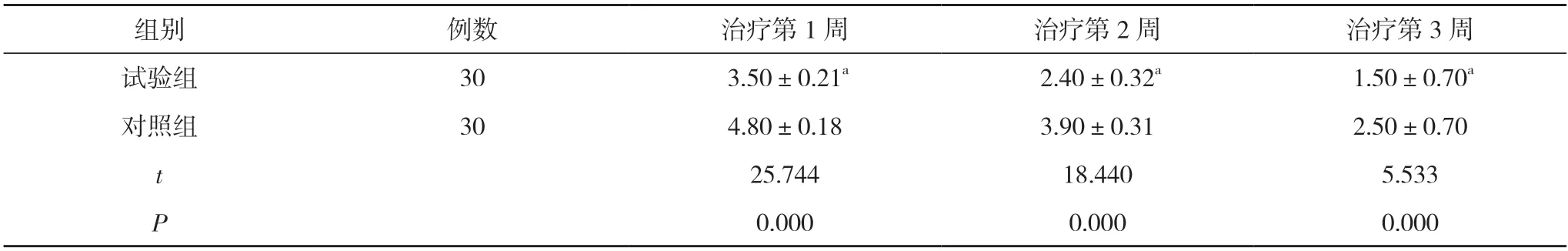

2.3 兩組患者呼吸困難評分比較 治療第1、2、3周,試驗組患者呼吸困難評分均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者呼吸困難評分比較(,分)

表3 兩組患者呼吸困難評分比較(,分)

注:與對照組同期比較,aP<0.05

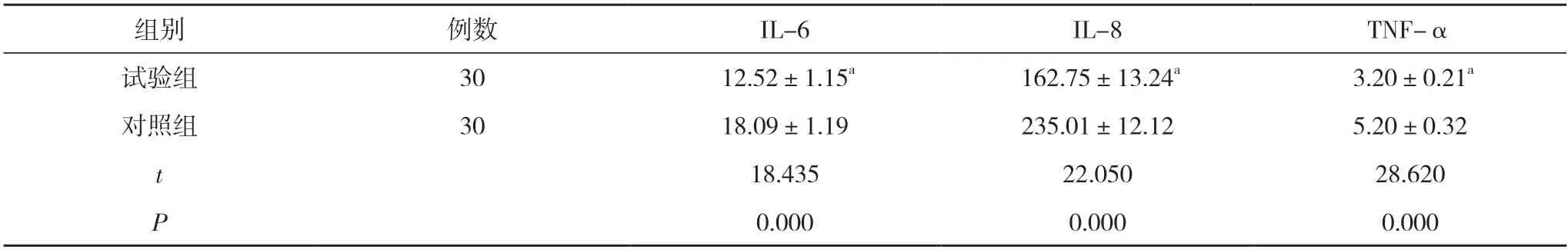

2.4 兩組患者血清炎性因子比較 試驗組患者血清IL-6、IL-8、TNF-α水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者血清炎性因子比較(,pg/ml)

表4 兩組患者血清炎性因子比較(,pg/ml)

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

慢性支氣管炎的病因比較多,是各種原因引起的氣管、支氣管黏膜的慢性非特異性炎癥。近幾年,我國人口老齡化嚴重,慢性支氣管炎的發病率也逐年上升,臨床主要表現為氣喘、咳嗽、咳痰等[5]。該病的治療以控制臨床癥狀、控制感染、解痙平喘、祛痰鎮咳為主。中醫認為該病歸于“喘證”、“咳嗽”、“痰飲”的范疇,主要是由于臟腑功能失調導致的,內傷于肺,外感六淫、外邪侵襲肺部導致的,因此治療上以疏散外邪、宣統肺氣、調理臟腑為主[6]。作者采取耳穴壓豆聯合艾灸治療,耳朵是宗脈所聚集之地,耳朵上有眾多感應點對應機體的各個器官,中醫認為慢性支氣管炎的病位在肺、脾、腎,是以上三臟功能失調,因此按壓其在耳朵部位的感應點,可以起到刺激以及治療的作用[7]。調理肺、脾、腎三臟氣機,起到宣發、肅降、固攝功能,交感穴可以調節自主神經,長按壓可以起到滋陰清熱,行氣降逆的作用,神門穴是治療過敏性疾病的特效穴[8]。艾灸是傳統中醫外治法,可以預防以及治療疾病,艾灸的熱力用在腧穴上,可以疏通經絡,調和氣血、提高機體免疫力的作用,并且艾灸對機體的調節具有雙向作用,不僅提高機體的免疫力還提高機體的抵抗力[9],在此基礎上,作者在通過辯證取穴,對相應的穴位進行艾灸,定喘穴屬于經外奇穴,具有止咳平喘的功效,肺俞穴可以調節精氣,調節肺臟的濕熱之氣,具有調補肺氣、補虛清熱的功能[10]。風門穴為風邪出入之門戶,對風門穴進行艾灸可以祛除體內外感六淫之。大椎穴為督脈陽氣聚集的部位,艾灸可以益氣壯陽,解表清熱,以上穴位合用,可以起到宣肺、止咳、化痰、驅散寒邪的作用,天突穴在任脈上,可以緩解咳嗽,止喘作用,膻中穴也是任脈穴,起到緩解氣喘、胸悶的作用。對以上穴位進行艾灸,可以起到疏通經絡、調理氣血的作用。從本試驗可以看出,試驗組患者臨床總有效率90.00%高于對照組的53.33%,差異有統計學意義(P<0.05)。試驗組患者喘息緩解時間、肺部啰音消失時間均短于對照組,FVC、FEV1高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。治療第1、2、3周,試驗組患者呼吸困難評分均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。試驗組患者血清IL-6、IL-8、TNF-α水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,采取耳穴壓豆聯合艾灸治療慢性支氣管炎緩解期患者的效果顯著,能改善患者的臨床癥狀,提高治療有效率,值得推廣。