黨在中央蘇區時期的民生思想與實踐

張 露

中國共產黨自成立以來,始終堅守“為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興”的初心和使命,始終將“以人民為中心”的發展思想作為根本遵循和一切工作的出發點和落腳點。在黨的百年奮斗歷程中,如何保障和改善民生始終是黨關注的核心問題,在某種意義上,它體現了我們黨的根本價值追求。黨的十九屆六中全會審議通過的決議,揭示了黨百年奮斗的歷史經驗,聚焦在民生思想上,就是始終堅持人民至上的原則,牢記黨的根基在人民、血脈在人民、力量在人民,牢記人民是黨執政興國的最大底氣。

回溯黨的歷史,中央蘇區局部執政時期是一個特定而重要的階段。在這一時期,我們黨對民生問題進行了積極的思考與實踐探索。八七會議后提出建立蘇維埃政權的口號,各地紅色政權迅速建立和發展。1931年11月,在江西瑞金成立了中華蘇維埃共和國臨時中央政府,成為百年黨史中一件意義非凡的大事。面對蘇區400多萬人民,黨秉持“以人民為中心”的民生理念,以“改良群眾生活”為主線,領導土地革命,加強經濟建設,完善法制體系,并且在教育、文化、醫療等基礎民生方面,采取了一系列為民辦實事的舉措,“真心實意地為人民謀利益”,成為黨百年民生思想與實踐的重要組成部分。

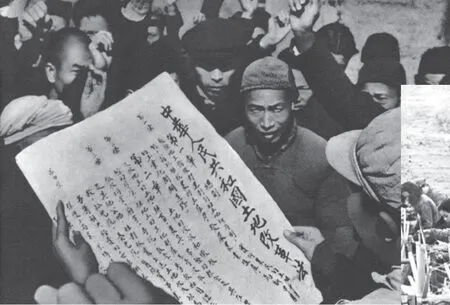

開展土地革命,夯實民生根基。土地問題是中國革命的中心問題,也是當時民生的根本問題,“誰贏得了農民,誰就贏得中國;誰能解決土地問題,誰就會贏得農民”。中央蘇區時期保障和改善民生的最重要舉措,是領導廣大農民開展土地革命。對于當時占人口絕大多數的農民來說,土地是生存的根基,根基不牢,民生就難以維系。然而當時土地分配非常不公,土地高度集中在人口占比極少的地主土豪手中,廣大貧苦農民遭受殘酷剝削。這一時期,我們黨深刻關注著土地、勞動、柴米油鹽等與群眾生活密切相關的問題,尤其是將變革封建土地所有制、恢復農民的土地所有權的問題擺在重要位置。期間黨的土地民生思想不斷發展完善,并在革命實踐中積極踐行。黨在井岡山創建了第一個農村革命根據地,開辟了以農村包圍城市、武裝奪取政權的革命道路,并將武裝斗爭與土地革命、根據地建設緊密結合。頒布了黨歷史上第一部土地法《井岡山土地法》,規定“沒收一切土地歸蘇維埃政府所有”和土地分配標準及方法,并積極開展分田實踐。中央蘇區開創時期,毛澤東在興國調研的基礎上,主持制定了《興國土地法》,在土地沒收對象上將“沒收一切土地”修訂為“沒收一切公共土地及地主階級的土地”,且規定沒收后的土地“歸興國工農兵代表會議政府所有,分給無田地及少田地的農民耕種使用”,形成對《井岡山土地法》的“一個原則的改正”,體現了黨對土地斗爭認識的發展。隨后《土地問題決議案》和《富農問題》決議相繼確立“抽多補少”“抽肥補瘦”的土地分配原則,兼顧了數量與質量的公平,推動了黨的土地革命政策向前邁進。1931年11月通過的《中華蘇維埃共和國土地法》,則在前者基礎上更加完備地規定了各項土地分配和使用的原則及政策,以法律的形式徹底解決了農民土地所有權的問題,把農民從封建土地所有制生產關系中解放出來。農民獲得土地后,“生產結果落在了自己手里”,生產積極性空前高漲,生活狀態得到根本性改變,“比較國民黨時期是至少改良了一倍”。他們因此將自己的前途命運和蘇維埃政權的前途命運緊緊聯系在一起,革命積極性也得到激發。

加強經濟建設,破解民生難題。中央蘇區時期,面對國民黨殘酷的軍事“圍剿”和嚴密的經濟封鎖,蘇區內部各種物資尤其是食鹽、布匹、藥材、紙張等基本物資嚴重匱乏,蘇區的經濟建設步履維艱,百姓生活面臨很多困難。1933年8月,中央蘇區分別召開南部、北部經濟建設大會,動員蘇區人民積極投入經濟建設,對推動蘇區經濟建設的全面開展起到了重要作用。毛澤東辯證地分析了革命戰爭與經濟建設的關系,明確了“進行一切可能的和必需的經濟方面的建設,集中經濟力量供給戰爭,同時極力改良民眾的生活”的建設原則,指出“經濟建設的中心是發展農業生產,發展工業生產,發展對外貿易和發展合作社”,將馬克思主義基本原理與蘇區經濟建設的具體實際相結合,深刻闡釋了加強蘇區經濟民生建設的思想。在這一思想的指導下,中央蘇區發展經濟的基本做法主要有以下幾個方面。在農業上,積極開展勞動互助合作,解決勞動力和勞動工具的短缺問題,激發農民團結互助促生產的熱情;興修水利,使農田受益于水利灌溉;開墾荒田,擴大耕地面積;精耕細作,改善土壤質量;推廣先進技術,為農業生產創造更好的條件;發展糧食生產,解決基本民生問題。在工商業上,合理劃分經濟成分,堅持發展國營工商業,圍繞革命戰爭的中心任務創辦國營軍工業,同時重視發展人民群眾日常生活需要的國營民用工商業;大規模發展合作社性質的工商業,在稅收和資金等方面給予支持;恢復和保護私營工商業,給予充分的營業自由,逐步緩解了蘇區軍民基本生活需求的困境。在對外貿易上,蘇區政府組建了以黨員為骨干、革命群眾參加的商品采購隊,沖破國民黨當局的層層封鎖,冒著生命危險將急需的生產生活物資運回蘇區;通過鼓勵私人商業,將蘇區生產的糧食、紙、木等商品運往白區銷售;為了加強管理,設立對外貿易局,通過商品減免稅、嚴格管控等方式,維護群眾的根本利益。在財政金融上,建立健全財政管理體系與機構,廢除國民黨設立的苛捐雜稅,規范稅收的種類、稅率以及減免條件,發揮稅收杠桿的作用以鼓勵農民積極發展生產;成立蘇維埃國家銀行,發行蘇區通用貨幣,同時嚴格控制貨幣發行量,維護貨幣的信用,營造了穩定有序的經濟環境,有效保障了民生。

建構法制體系,托牢民生底線。加強民生領域的法律制度建設,是保障民生的重要手段。黨和蘇區政府高度重視改善民生,以法律制度為抓手,構建了民生保障基本體系。《中華蘇維埃共和國憲法大綱》是中國歷史上第一個工農民主政權的根本法,規定“中華蘇維埃政權是工人和農民的民主專政的政權,蘇維埃全部政權屬于工人、農民、紅軍兵士及一切勞苦民眾”,明確了蘇維埃政權的人民性歸屬,體現了工人階級和人民群眾的革命意志,為中央蘇區時期民生建設奠定堅實的法制基礎。《中華蘇維埃共和國土地法》將土地所有權歸還農民,保障了農民的合法權益,激發了他們參與生產與革命的熱情;修訂后的《中華蘇維埃共和國勞動法》著力改善勞動條件,合理調節雇傭關系,更加符合蘇區民生實際;《關于合作社暫行組織條例》《生產合作社標準章程》《消費合作社標準章程》等一系列規范合作社運行的規章制度,涉及生產、消費等民生各環節,以人民利益為重,為群眾生活創造了便利;《中央巡視條例》《關于懲治貪污浪費行為的第二十六號訓令》等,推動了蘇區工作作風的轉變,贏得了群眾對蘇區干部的普遍認可,進一步密切了黨和群眾的關系;《中華蘇維埃共和國婚姻法》破除封建婚姻桎梏,賦予婦女婚姻自由和應有的社會地位……在中華蘇維埃共和國成立前后,有130多部法律法規制定頒布,涉及土地、經濟、勞動、文化、教育等與民生密切關聯的各個方面,體現了蘇區法制建設深厚的民生情懷。與此同時,蘇區政府還成立了中央司法人民委員會、國家政治保衛局、最高法院和臨時最高法庭、勞動法庭等司法機構,履行規范司法公正、保障公共秩序、保護百姓安全、維護勞動者合法權益等職能,司法架構的日趨完善,為蘇區人民的根本利益提供了切實保障。

推動惠民工程,補齊民生短板。對困難群眾,要格外關注、格外關愛、格外關心,幫助他們排憂解難,是我們黨一以貫之的民生思想。1934年在瑞金召開了第二次全國工農兵代表大會,毛澤東在發言中強調了關于群眾生活的民生問題,指出“對于廣大群眾的切身利益問題,群眾的生活問題,就一點也不能忽視,一點也不能看輕”,“一切群眾的實際生活問題,都是我們應當注意的問題”。本著“群眾利益無小事”的理念,黨和蘇區政府抓住群眾最關心最直接最現實的問題,瞄準與群眾生活息息相關的教育文化及醫療問題,著力補短板、辦實事。一是興辦各類教育,保證蘇區工農群眾受教育的基本權利。教育是民生之本,黨在中央蘇區時期十分重視教育工作,將其看作“蘇維埃的重要任務”,多措并舉提高蘇區人民受教育的程度。面向兒童興辦列寧小學,推廣義務教育;以掃除文盲為中心任務,開辦識字班、半日學校、夜校等多種形式的社會教育;創辦中央馬克思共產主義學校、蘇維埃大學、中央教育干部學校等,加強干部教育培訓,推動蘇區干部的迅速成長。二是加強文化建設,推進文化惠民。出版《紅色中華》《青年實話》《蘇區工人》等報刊,滿足群眾的文化需求;收集保存歷史文物和革命文物,建立軍事博物館和中央革命博物館,發展蘇區博物館事業;建立起公共圖書館、機關學校圖書館、農村俱樂部閱覽室三級分類體系,將蘇區文化惠民的廣度與深度有機融合起來,在豐富群眾的精神文化生活、塑造積極向上的革命精神風貌的同時,增加群眾對黨和蘇區政府的認同感。三是提升醫療衛生水平,解決群眾的實際困難。革命戰爭年代環境艱苦,蘇區又多處偏遠山區,醫療衛生水平相對落后。為了解決群眾看病難的問題,蘇區中央政府積極開設衛生診療機構,開辦衛生學校和護士學校培養醫護人員,提高醫療業務水平,改善蘇區基本醫療條件;定期舉行防疫衛生運動,保障蘇區軍民健康;加大衛生防疫知識的宣傳力度,不斷提升群眾的衛生意識。

“民生無小事,枝葉總關情”。中國共產黨始終把人民放在心中最高位置,貫徹全心全意為人民服務的根本宗旨。中央蘇區時期,我們黨聚焦老百姓關注的民生問題,瞄準突出問題精準施策,“真心實意地為群眾謀利益”,推進民生舉措的落地見效,不僅增強了蘇區百姓的獲得感,而且凝聚了民心,極大地激發了蘇區百姓守護家園、積極生產、建設蘇區的熱情,為黨百年民生思想的不斷深化與積極實踐奠定了堅實的基礎。

“江山就是人民,人民就是江山,打江山、守江山,守的是人民的心”。以史為鑒守初心,新時代的民生建設,要繼續堅持“以人民為中心”的發展思想,把促進發展、保障民生置于突出位置,把實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益作為一切工作的出發點和落腳點,不斷改革創新實踐,不斷實現人民群眾對美好生活的向往,書寫共同富裕新篇章。