基于中美歐規范的海水環境下混凝土耐久性設計對比

朱亞州,曹凱平

(中交第三航務工程勘察設計院有限公司,上海200032)

隨著“一帶一路”倡議不斷推進,國內企業紛紛布局海外。因受歐美規范的影響較大且對中國規范的不熟悉,海外項目往往要求碼頭設計采用歐美規范。因此,加強中國規范與歐美規范的比較,從而發現它們的異同,有利于中國規范的推廣與應用,這也是推廣中國標準走出去實現交通強國戰略的需求。耐久性設計,尤其混凝土耐久性是碼頭設計必不可少的一部分,需要設計人員詳細了解歐美規范中的相關內容,目前國內已有不少對各國混凝土耐久性要求的研究,如余波等[1]比較多個國家的混凝土結構耐久性規范在環境作用等級與耐久性設計參數的異同點,認為國內外規范對混凝土結構耐久性規定主要基于工程經驗和定性分析,缺少耐久性的定量分析與設計;董圓夢[2]、呂亭豫等[3]對中美歐規范在混凝土材料、保護層厚度、裂縫寬度等方面進行對比,指出各國規范的一些差異。本文從設計使用年限、混凝土腐蝕部位劃分、耐久性措施3個方面對中美歐規范的相關規定進行對比分析,并系統對比中美歐規范關于混凝土腐蝕部位劃分、水泥種類、混凝土強度、混凝土最大水膠比、混凝土最小保護層和最大裂縫寬度方面的異同點,為港口工程設計提供參考。

1 設計使用年限

耐久性設計與設計使用年限直接相關,設計使用年限的長短直接決定所采取的耐久性措施,因此有必要了解各規范對設計使用年限的規定。

1)中國的《碼頭結構設計規范》[4]規定,永久性碼頭結構的設計使用年限應采用50 a。

2)歐洲規范Eurocode[5]規定,房屋建筑和其他普通結構的使用年限為 50 a;BS 6349-1-1:2013[6]規定,對于海洋結構(如碼頭)的設計使用年限一般不低于50 a。

3)美國ACI 規范沒有明確規定結構的設計使用年限,但其荷載取值與耐久性措施都與設計使用年限相關[7]。

可以看出,中歐規范對碼頭設計使用年限的規定基本一致,美國規范雖然明確規定海水環境下結構的設計使用年限,但根據其所要求的各種耐久性措施,關于海水環境下結構使用年限的要求與中國規范大致相當。

2 海水環境混凝土腐蝕部位劃分

海水環境下混凝土不同部位的腐蝕嚴重程度不同,對應采取的耐久性措施也不一樣,中美歐規范均對混凝土腐蝕部位進行了劃分。

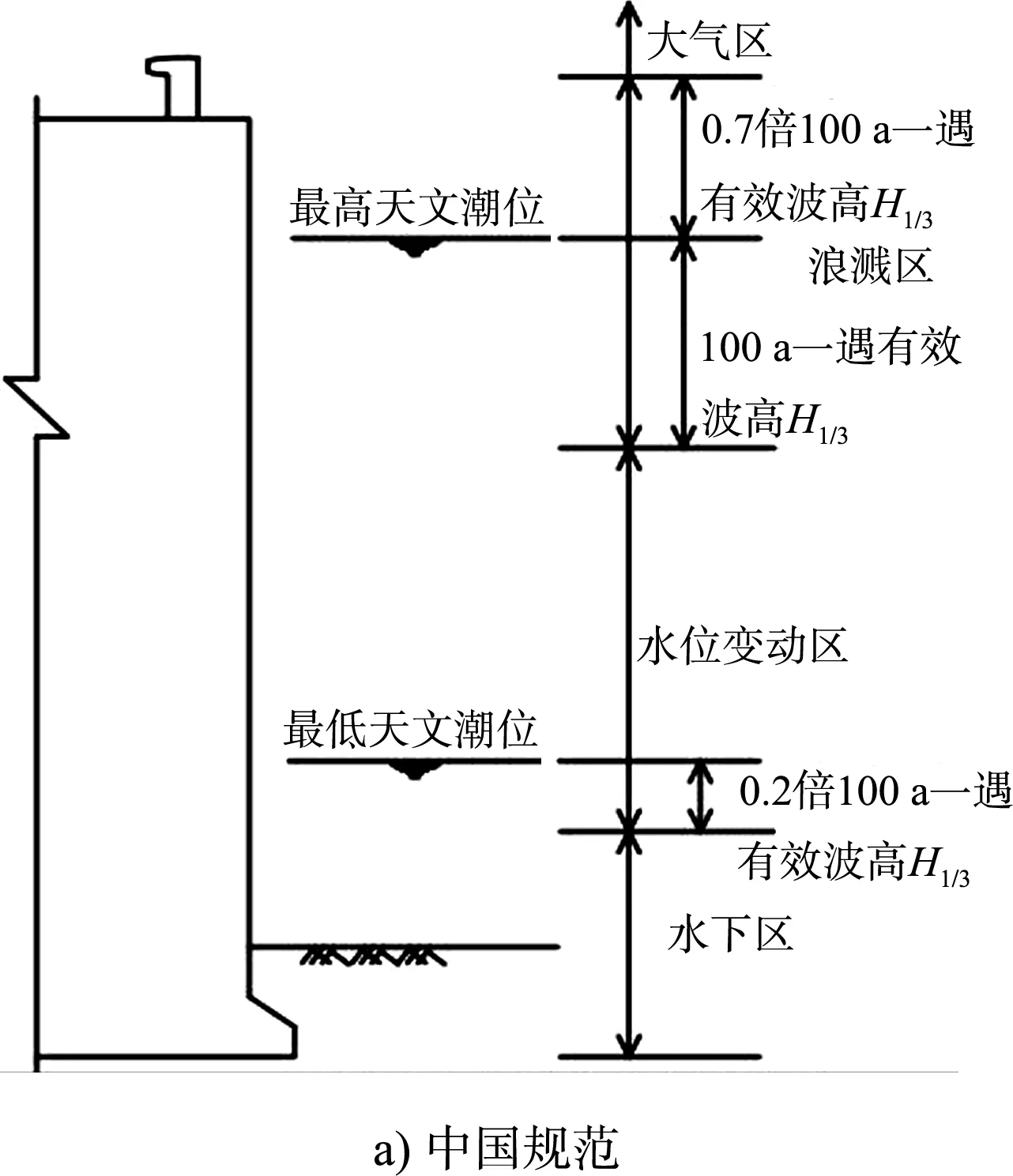

1)中國的《水運工程結構耐久性設計標準》[8]和《海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范》[9]將這些工程的混凝土環境類別劃分為海水環境,腐蝕特征為氯鹽作用下引起混凝土中的鋼筋銹蝕。混凝土腐蝕部位劃分則按設計水位或天文潮位分為大氣區、浪濺區、水位變動區和水下區,各分區之間依據設計水位或天文潮位加減一定的數值進行界定,有相對明顯的分界。在具體耐久性設計過程中還根據建筑物所處地區的最冷月平均氣溫是否高于0°分為南方和北方地區。腐蝕部位劃分見圖1a),為便于與歐美規范比較,圖中腐蝕部位按天文潮位劃分。

2)歐洲規范Eurocode 2[10]將海水環境混凝土腐蝕部位劃分為3個區域,即:XS1 大氣區,XS2水下區,XS3 浪濺區。BS 6349-1-4:2013[11]將混凝土氯鹽腐蝕部位劃分為4個區域:XS1大氣區、XS2 水下區、XS2/3水位變動區、XS3浪濺區。按氣候環境,即結構所處地區不同,又分為冰冷地區、溫帶地區、濕熱地區、干熱地區4個區域。BS 6349-1:2000[12]還將4個區域的混凝土部位的腐蝕程度進行分級,對于XS2水下區、X2/3水位變動區域來說,氣候環境的不同腐蝕嚴重程度分級相差不大,但對于XS3浪濺區,氣候環境的不同導致腐蝕嚴重程度相差較大,干熱地區腐蝕最為嚴重(水分蒸發快),濕熱地區次之,冰冷和溫帶區域腐蝕程度最低。腐蝕部位具體劃分見圖1b)。

3)美國規范ACI 318[13]規定,海水環境混凝土的腐蝕屬于硫酸鹽腐蝕類別的S1等級,屬于氯離子腐蝕類別中的C2等級。ACI 357[14]也將海洋結構按腐蝕部位劃分為4個區域,即大氣區、浪濺區、水位變動區和水下區。腐蝕部位具體劃分見圖1c)。

圖1 中美歐規范海洋環境混凝土腐蝕部位劃分

總體上,中美歐規范對混凝土腐蝕部位的劃分大體一致,均劃分為4個區域,但又稍有不同,如歐洲規范還將碼頭后方回填區域根據地下水位高程劃分為水位變動區和水下區,中國規范則沒有區分后方回填區和海側混凝土區域。相比而言,此部分區域中國規范的防腐蝕劃分更為嚴格。美歐規范對各分區的界限劃分不同,歐洲規范的浪濺區范圍比美國規范更廣,而美國規范的水位變動區范圍比歐洲規范更廣。中歐規范都是根據建筑所處的位置按大環境分區,美國規范則沒有提及這一點。

3 耐久性措施

3.1 水泥種類

水泥是混凝土的核心材料,水泥品種眾多,海水環境對水泥種類選擇有特殊要求,從以往國外碼頭項目經驗來看,合同對水泥品種的技術要求與水泥本身對海水的適應性有一定的差距,而國外咨詢工程師對合同的審查往往比較嚴格,因此有必要詳細了解歐美規范對海水環境下水泥種類的規定,以便在設計上掌握主動權。

《水運工程結構耐久性設計標準》宜選用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,其中C3A含量控制在6%~12%。也可采用復合型水泥,如礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥等。

BS 6349-1-4:2013規定如采用波特蘭I型水泥(CEM I),C3A 含量不低于5%,上限10%。也可采用復合型水泥,如礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥等。

美國規范ACI 318推薦海水環境下采用波特蘭II型水泥或復合型水泥(礦渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥等)。另也明確海水環境下混凝土水灰比不超過0.4,C3A 含量少于10%的波特蘭水泥也可以使用。ACI 357則表明C3A含量高有利于抗氯離子腐蝕,C3A含量低有利于抗硫酸鹽腐蝕,海洋結構推薦采用C3A 含量在5%~8%的水泥,相比于氯離子腐蝕,硫酸鹽腐蝕并不是海洋結構腐蝕的主要原因,因此不推薦采用C3A含量低的Type V型水泥。Type I~ III型水泥外加礦渣、粉煤灰或硅灰摻合料足夠抵抗海水中的硫酸鹽腐蝕,另摻入粉煤灰、硅灰的水泥還有利于減輕堿-集料反應發生的風險。

可以看出,中美歐規范均強調使用普通水泥時應對C3A的含量進行控制,由于C3A可以與滲入混凝土中的氯離子結合,有利于延長鋼筋周圍水泥石孔隙氯離子濃度達到臨時濃度的時間,降低氯離子的滲透性,因此適當提高C3A含量有利于混凝土防腐蝕。中國規范要求的C3A最高含量可達12%,歐美規范則要求控制在10%以內,美國規范還明確海水環境下不能采用C3A含量低的Type V型水泥。另水泥中加入摻合料能有效降低水泥水化反應的最高溫度和內外表面溫差,防止產生溫度裂縫,同時由于加入摻合料的水泥致密性高,大幅降低了氯離子的滲透能力,因此中美歐規范均推薦海水環境采用加入摻合料甚至大量摻合料的水泥(如我國的高性能混凝土),但是加入摻合料的水泥的抗凍性、耐磨性、防碳化腐蝕方面均比不添加摻合料的水泥要差,所以在一些環境時須控制使用。

3.2 混凝土強度等級

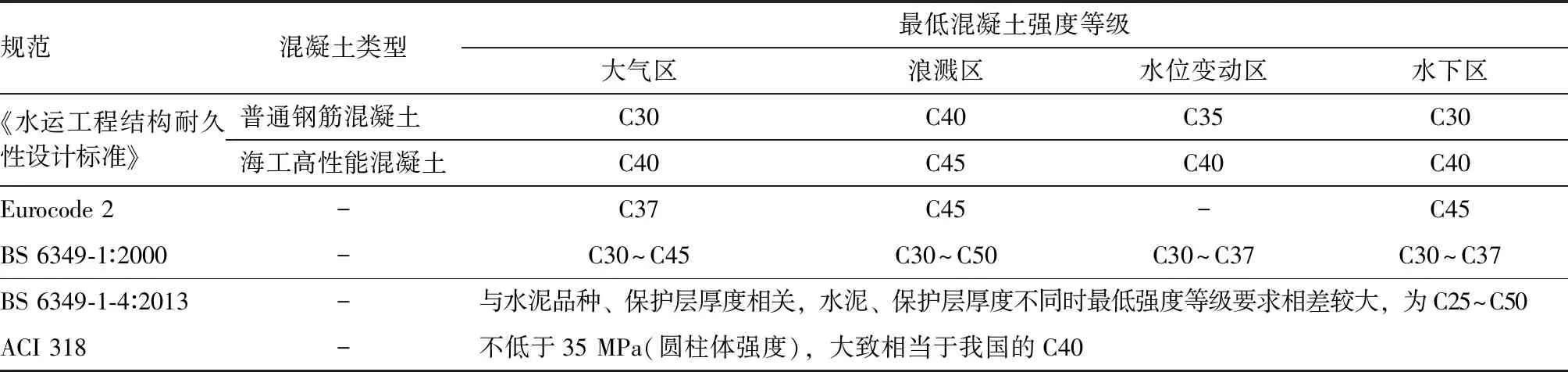

混凝土強度等級高,混凝土較密實,抵抗氯離子等侵蝕及抗鋼筋腐蝕產物膨脹引起混凝土開裂的能力越強,因此中美歐規范都規定了耐久性要求的混凝土最低強度等級,見表1。

表1 中美歐規范最低混凝土強度等級對比

可以看出,Eurocode 2和ACI 318最低混凝土強度等級略高于《水運工程結構耐久性設計標準》的普通鋼筋混凝土,與《水運工程結構耐久性設計標準》的海工高性能混凝土要求較為接近,而Eurocode 2中混凝土強度等級是一個建議值,不是強制性要求。BS 6349-1-4:2013強調采用系統性的設計方法,最低混凝土強度等級要求與所選用的水泥品種、保護層厚度相關,高爐礦渣、粉煤灰等摻合料多的水泥,其混凝土強度等級要求低,混凝土保護層越厚,其強度等級要求越低。

3.3 混凝土水膠比

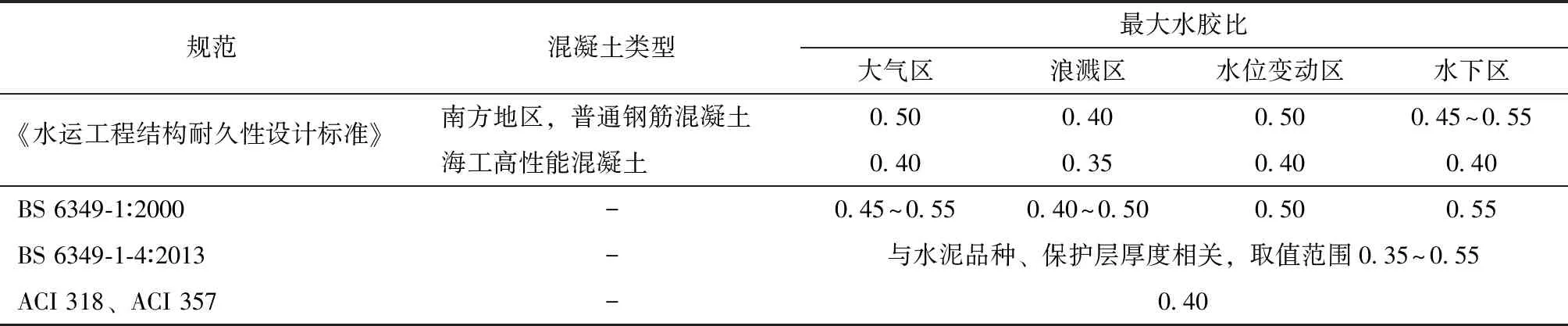

混凝土水膠比是影響混凝土密實性的主要因素,直接影響抗氯離子滲透性、抗凍性和防止鋼筋腐蝕的性能,中美歐規范混凝土最大水膠比對比見表2。

表2 中美歐規范混凝土最大水膠比對比

可以看出,BS 6349-1-4:2013 強調系統性設計,但取值范圍與中國規范大致相當,ACI 318、ACI 357最大水灰比允許值各分區統一按0.40考慮,與《水運工程結構耐久性設計標準》的海工高性能混凝土要求大致相當,但中國規范在浪濺區要求更為嚴格。

3.4 混凝土保護層

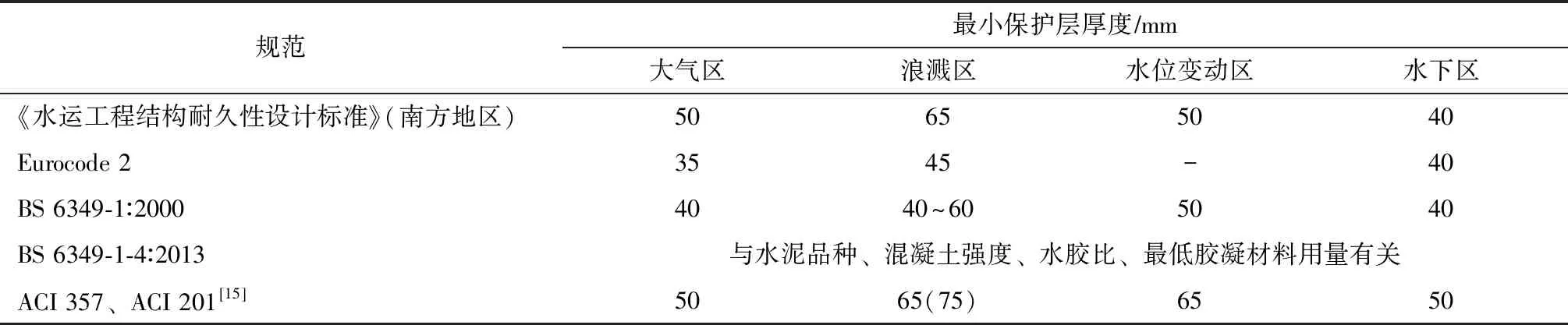

保持混凝土有足夠的保護層厚度可推遲氯離子到達鋼筋表面的時間,中美歐規范關于最小混凝土保護層厚度要求對比見表3。其中:1)中國規范要求箍筋直徑大于6 mm時,保持層應增加5 mm,另水位變動區、浪濺區的現澆混凝土構件,保護層應增加10~15 mm;2)Eurocode 2的保護層還應考慮因施工等影響的偏差量,推薦值為10 mm,預制構件可取0~5 mm;3)中國規范細薄構件混凝土保護層厚度可取50 mm,歐美規范對面板等薄壁構件保護層厚度也有降低考慮的規定;4)ACI 201指出嚴重的海洋環境腐蝕環境下最小保護層應采用75 mm;5)中國規范和ACI 357保護層均指的是主筋的保護層,歐洲規范則指的是鋼筋的凈保護層。

表3 中美歐規范最小混凝土保護層厚度對比

可以看出,中美歐規范對最小混凝土保護層厚度的要求相差不大,總體上均要求浪濺區保護層厚度大于其他區域,現澆構件保護層厚度大于預制構件保護層,而BS 6349-1-4:2013強調系統性耐久性設計,最小保護層厚度要求相差較大。

3.5 混凝土裂縫控制

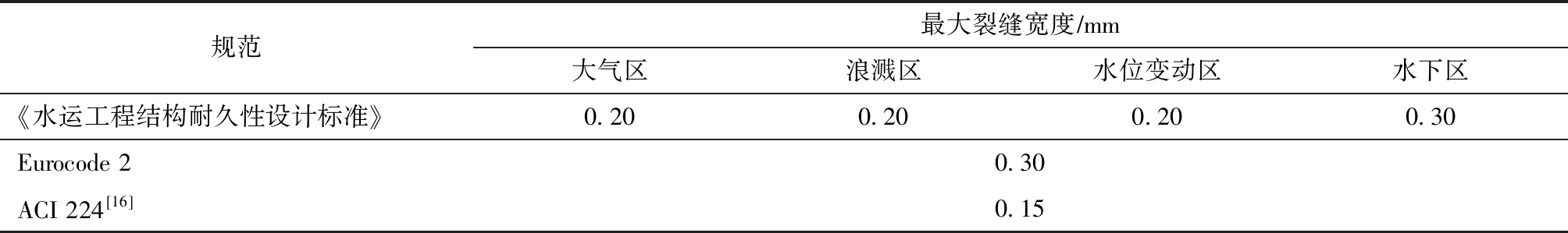

裂縫控制對混凝土防腐蝕的效果還存在爭議,一種觀點認為:裂縫的存在加速了氯離子、水分和氧氣到達鋼筋的時間,從而加速腐蝕;另一種觀點則認為:從長遠來看,開裂和未開裂的混凝土最終腐蝕程度相差并不大,應更關注混凝土的保護層和混凝土的質量。盡管如此,各規范還是傾向于控制混凝土的最大裂縫寬度以盡量減少對耐久性的危害。中美歐規范混凝土最大裂縫寬度允許值見表4。

表4 中美歐規范最大裂縫寬度對比

可以看出,海水環境美標混凝土裂縫控制最為嚴格,各分區統一按0.15mm控制,而歐洲規范各分區統一按0.30 mm控制,中國規范總體比歐洲規范更為嚴格。

3.6 附加防腐蝕措施

中美歐規范對混凝土附加防腐蝕措施大體一致,主要有涂層保護、鋼筋阻銹劑、采用耐腐蝕鋼筋、陰極保護等。相比而言,中國的《水運工程結構耐久性設計標準》和《海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范》對混凝土各分區所適用的腐蝕措施表述更為詳細。

4 結語

1)關于碼頭類水工結構的設計使用年限和混凝土腐蝕部位劃分,中美歐規范的規定基本一致。相比而言,中國規范的規定更為詳細,設計使用上更為方便。

2)中美歐規范均強調使用普通水泥時應對C3A的含量進行控制,中國規范要求C3A最高含量可達12%,歐美規范則要求控制在10%以內,美國規范還明確海水環境不能采用C3A含量低的Type V型水泥。

3)歐美規范在海水環境下關于混凝土最低強度等級的規定略高于《水運工程結構耐久性設計標準》的普通混凝土要求,與《水運工程結構耐久性設計標準》的海工高性能混凝土要求較為接近。

4)在混凝土最大水膠比方面,中歐規范基本一致,而美國規范要求與《水運工程結構耐久性設計標準》的海工高性能混凝土大體一致,相對而言更為嚴格。混凝土最小保護層厚度方面,中美歐規范要求相差不大,但混凝土裂縫控制,美國規范最為嚴格,各分區統一按0.15 mm控制。

5)混凝土耐久性是一個十分復雜的問題,本文僅對比了其中的一些方面,對凍融環境、荷載條件、混凝土其他原材料、最低膠凝材料用量、鋼筋間距、最小配筋率要求等方面沒有涉及,國外混凝土耐久性設計時應注意歐美規范在這些方面的相關規定,同時也應注意歐美規范對耐久性要求的一些限定條件。