肋間神經阻滯聯合早期非甾體類抗生素用于單孔胸腔鏡肺癌術后鎮痛效果觀察〔1〕

楊倩,劉紅霞,邱素萍,鐘麗,鐘遠庭,黃璐璐

(贛州市第五人民醫院,江西 贛州 341000)

單孔胸腔鏡肺部手術是臨床治療肺癌的常用手段,治療效果確切,且相較于傳統開胸手術創傷性更小,在術后可以得到更快康復,但術后疼痛仍舊是一個無法避免的問題,其會影響患者咳嗽、排痰,增加各種并發癥發生風險,延長患者康復時間[1-2]。目前臨床主要通過鎮痛泵、肋間阻滯等鎮痛方法來減輕單孔胸腔鏡肺部手術患者術后疼痛感,但單一應用效果并不理想,約有70%的手術患者仍深受疼痛困擾,因此如何降低單孔胸腔鏡肺部手術術后疼痛是臨床研究的一個重點問題[3-5]。本研究選擇我院行單孔胸腔鏡肺部手術治療的60 例肺癌患者,分析肋間神經阻滯(INB)聯合術后早期使用非甾體類抗炎藥的臨床療效,以期提高術后鎮痛效果。報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年6月—2021年10月收治的60 例肺癌患者,按隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組30 例。對照組男18 例,女12 例,年齡(58.62±3.17) 歲;病程1~4年;美國麻醉醫師協會(ASA)分級Ⅱ級19 例(63.33%),Ⅲ級11 例(36.67%)。觀察組男16 例,女14 例,年齡(58.13±3.48) 歲;病程1~3年;ASA分級Ⅱ級20 例(66.67%),Ⅲ級10 例(33.33%)。兩組基本資料對比差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。

1.2 納入及排除標準

納入標準:均采取單孔胸腔鏡肺部手術;自身及家屬對研究知情了解,同意配合開展研究。排除標準:對研究所采用藥物過敏者;存在慢性疼痛者;伴有精神類疾病或認知功能障礙者。

1.3 方法

所有患者均采取單孔胸腔鏡下肺部手術。在誘導麻醉下,將雙腔導管置入患者氣管與支氣管內,一側肺臟純氧通氣,全麻手術中給予低潮氣量通氣。一般取健側臥位,腋前線與腋中線之間選擇第4或第5肋間做4~5 cm的切口,在胸腔鏡的引導下探查病灶,并運用切割吻合器切除病灶,之后及時送檢。在關胸前于胸腔鏡直視下反復按壓胸壁確認阻滯點,行羅哌卡因肋間神經阻滯。術后嚴格控制患者飲食,6 h內不可進食,做好保暖措施避免受涼,并對患者采取為期3天的抗感染治療。

對照組采取常規護理干預,為患者普及手術相關健康知識,密切監測患者生命體征變化,運用視覺模擬評分法(VAS)對患者進行疼痛評估,依據評估結果采取相應鎮痛治療,指導患者飲食、用藥等。

觀察組患者采取無痛管理,具體實施方法如下。第一,建立疼痛管理多學科團隊:小組由護士、胸外科醫生、麻醉師、藥劑師、健康管理師等共同組成,密切跟進患者病情變化和康復進程,為其制訂個性化疼痛管理方案。第二,術前規范化評估:規范疼痛評估標準,了解患者營養狀況,采取營養支持治療,并指導患者進行縮唇呼吸訓練、腹式呼吸訓練、吹氣球訓練等;對患者開展多元化健康宣教,采用一對一溝通、集體培訓、視頻資料、健康手冊等多種方式來鞏固加強患者對肺癌及手術的了解度,讓患者了解疼痛的危害、疼痛評估的意義、圍術期疼痛管理對康復的影響、發生疼痛如何處理、無痛的概念、怎樣預防疼痛、無痛對圍術期患者康復的好處等;對患者開展模擬測試,讓患者可以體驗術后中度疼痛感受,鼓勵其積極表達自己的想法,安撫患者緊張、焦慮情緒,告知早期拔管、早期活動與疼痛的關系以及預防疼痛的措施,提高患者治療依從性;由麻醉師術前訪視了解患者的疼痛程度,在術前常規給予噴他佐辛等弱阿片受體鎮痛劑,提高患者疼痛的耐受閾值。第三,術中INB:進入手術室后開放靜脈通路,連接心電監護儀,借助超聲引導定位,分別于切口處肋間及上下各兩處肋間注入0.375%羅哌卡因進行神經阻滯,在20 min后檢測阻滯平面,以保障阻滯成功。術中加強保溫措施,以減少體溫流失,并控制好輸液速度,降低并發癥發生風險。第四,術后預防使用非甾體類抗炎藥:術后常規使用鎮痛泵,每天6:00,14:00,22:00分別對患者進行一次術后疼痛評估,并制作移動式疼痛標識卡于床邊,統計分類止痛藥物并公示張貼。按世界衛生組織(WHO)三階梯用藥原則給藥,對術后患者合理使用非甾體類抗炎藥,術后當天6 h后第一次給藥,以后每天根據使用藥物的血藥濃度來制訂給藥頻次,給藥時間可適當延長到術后一周。在給藥期間常規給予疼痛評估。

1.4 觀察指標

1.4.1 鎮痛效果滿意度

采用統計調查問卷了解患者對鎮痛效果的滿意度,量表為百分制,其中≥90分表示滿意,<90分表示不滿意,計算兩組滿意度。

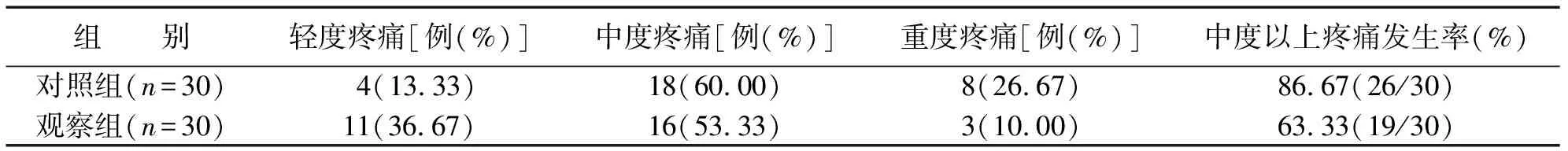

1.4.2 中度以上疼痛發生率

運用VAS量表評估兩組患者術后疼痛程度,分值范圍0~10分,其中1~3分為輕度疼痛,4~6分為中度疼痛,7~10分為重度疼痛。中度以上疼痛發生率=(中度疼痛+重度疼痛)例數/總例數×100%。

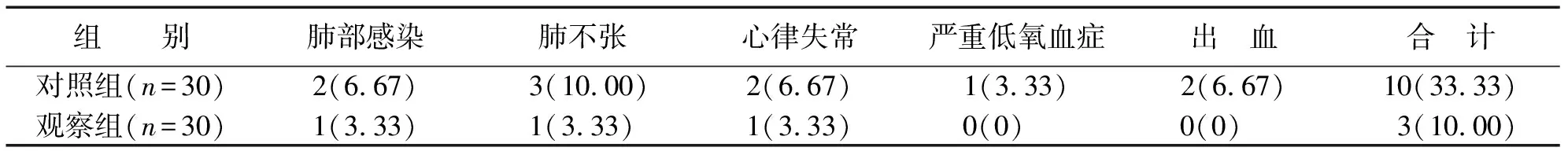

1.4.3 并發癥發生率

觀察術后是否出現肺部感染、肺不張、心律失常、嚴重低氧血癥、出血等情況,計算并對比并發癥發生率。

1.4.4 早期下床活動時間和直接經濟負擔

記錄患者從手術結束到第一次下床活動時間和手術費用。

1.5 統計學方法

2 結 果

2.1 鎮痛效果滿意度

觀察組鎮痛滿意度為83.33%(25/30),對照組為60.00%(18/30),觀察組明顯高于對照組,差異有統計學意義(χ2=4.022,P<0.05)。

2.2 中度以上疼痛發生率

觀察組中度以上疼痛發生率(63.33%)明顯低于對照組(86.67%),差異有統計學意義(χ2=4.356,P<0.05)(見表1)。

2.3 并發癥發生率

觀察組并發癥發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(χ2=4.812,P<0.05)(見表2)。

表1 兩組中度以上疼痛發生率比較

表2 兩組并發癥發生率比較單位:例(%)

2.4 早期下床活動時間和直接經濟負擔

觀察組早期下床活動時間明顯短于對照組,且觀察組直接經濟負擔低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)(見表3)。

表3 兩組早期下床活動時間和直接經濟負擔比較

3 討 論

肺癌是一種常見呼吸系統惡性腫瘤,其主要起源于支氣管黏膜上皮,早期癥狀不明顯,隨著癌細胞持續增殖擴散,患者會出現慢性咳嗽、胸痛、氣短、反復肺部感染等癥狀,具有極高的發病率和病死率,早期治療是延長患者生命周期的關鍵[6-7]。我國于1992年開展胸腔鏡手術,經過臨床不斷實踐,已成為胸外科微創手術的主流,被廣泛應用于氣胸、縱隔腫瘤、肺癌等疾病的臨床治療[8]。胸腔鏡手術可細分為多孔胸腔鏡手術和單孔胸腔鏡手術,醫生可借助微小醫用攝像頭觀察胸腔病灶情況,并借助特定手術器械完成手術,在進行肺癌根治手術時需要游離切除肺動脈等靠近心臟的大血管,手術需要精細操作。單孔胸腔鏡肺部手術視野更為清晰,可以顯現細微結構,手術安全性更高,為人們所廣泛青睞認可[9-10]。相較于傳統開胸手術,單孔胸腔鏡肺部手術雖可減少創傷,更好地保留患者肺功能,但術后仍會伴有不同程度的疼痛感,且患者無法自主進行咳嗽、排除呼吸道分泌物,將增大肺部感染、肺不張等并發癥可能性,影響預后效果,為了改善這一問題,應對患者采取積極鎮痛治療[11-12]。

本研究結果顯示觀察組鎮痛滿意度明顯優于對照組,中度以上疼痛發生率、并發癥發生率、早期下床活動時間和直接經濟負擔顯著低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),表明采用INB聯合術后早期使用非甾體類抗炎藥可以更有效地緩解患者術后疼痛,降低并發癥發生率,相較于常規護理管理更具有針對性,可以達到真正加速康復的目的[13]。INB是采用局部麻醉藥物來阻斷感覺神經沖動向大腦的傳遞,可以達到超前鎮痛的效果,此種方法操作簡單,不良反應發生率較低,不會對患者身心造成嚴重影響,且羅哌卡因起效快,具有彌散廣、穿透性強、無明顯擴張血管等優勢,可以維持鎮痛效果,降低疼痛對中樞神經元刺激作用,避免內分泌紊亂發生,但是此種方法對于內臟鎮痛效果不佳[14-16]。術后預防使用非甾體類抗炎藥可以輔助提升鎮痛效果。另外,依據疼痛評估結果和WHO三階梯用藥原則給藥,可減輕機體炎癥反應,促進早日康復[17-18]。組建疼痛管理多學科團隊對患者圍術期予以全面管理,加強對患者營養支持、康復訓練、疼痛評估等方面的干預措施,滿足患者在不同時期身心需求,讓患者可以積極配合治療,減輕患者疼痛,使其獲得更為優質、科學的醫療管理服務,進而更好地控制疼痛和應激反應[19-20]。

綜上所述,INB聯合術后早期使用非甾體類抗炎藥用于單孔胸腔鏡肺部手術患者,可以提高臨床鎮痛效果和患者治療滿意度,促使患者更快下床活動,降低直接經濟費用。