翰墨三十載,凌云健筆胸中意

—— 知名書法家張國成先生藝術探微

■ 唐雪元

張國成,字發林,號黔北山人,知名書法家。1973年生,仡佬族,貴州鳳岡縣人,百里桂花現代農業示范園創始人。自幼酷愛書法,先受教陳德明書法家門下,高中時參加夏威夷全國書法競賽獲得優異成績,再拜書法大家黔北老鬼羅勝明先生門下。赴北京后,又拜曾任中國書法家協會第四、五、六屆理事,中央國家機關書法家協會副主席,中央文史館書畫院研究員,全國人大機關書法家協會副主席,北京世紀名人國際書畫院副院長,《名人名家書畫報》總編輯朱守道先生門下進一步研習書法。學習書法30多年,功底十分深厚,作品追求厚重、灑脫、飄逸的格調。作品多次在期刊上發表,深受國內外友人的喜愛。

張國成是一位謙謙君子,也是一位天縱內慧的企業家,外圓內方,行止灑落。他的本質是商人,生意做得風生水起,但卻30年如一日,沉溺于書法之中,好之不倦,自得其樂。可謂色墨淋漓、情態鮮妍,不禁讓人想起杜甫當年稱贊庾信的那詩:“庾信文章老更成,凌云健筆意縱橫。今人嗤點流傳賦,不覺前賢畏后生”。

一

國成先生出身貧寒,勵志進取,勤于學習,注重修養,講究以德為先,有較為扎實的學養和深厚的國學思想,這無疑是他對書法的真知灼見,是他眼光獨到、高出別人一籌的地方。

書法藝術是高雅藝術,講究情感的表達和宣泄,他對書法藝術有著近乎天性的親近和愛好,對那些村野之氣、俗氣、匠氣、火氣、江湖氣的東西斷不接受,拋之于腦后,統統不去理它,在心理上的排斥與日俱增。

書法是一門古老的藝術,必須講一個“古”字,不是古板,而是古意。宋代大文豪、大書法家黃山谷說過這樣的話:“士大夫處世可以百為,唯不可俗,俗便不可以醫也。”國成先生的書法力求一個“變”字。古人云:“窮則變,變則通,通則久。”他對變與不變執一個謹慎態度。他不是那種隨心所欲的變、為變化而變,而是在充分學習、研究古人的碑帖或吸收了某個當代名家的藝術元素的基礎之上,經過深思熟慮、反復實踐所形成的變化。他充分把握用筆的粗細、濃淡、潤燥、大小、提按、頓挫、疾澀、快慢、曲直、長短、開合等對比和統一,來求得變化的最終效果。

張國成近影 ▲

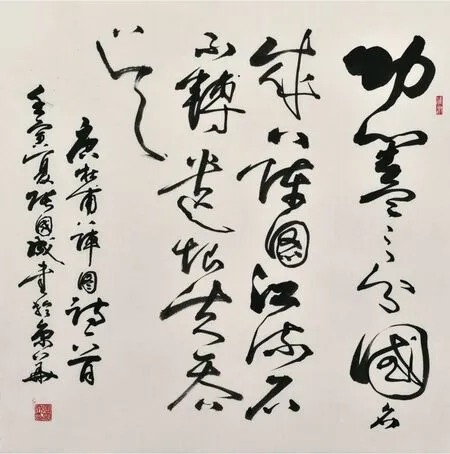

《八陣圖》 ▲

細節是一件書法作品的生命以及靈魂所在。這些細節的東西需要反復琢磨。另外,在創作書法作品中,到底是中鋒好還是側鋒好,書寫速度快好還是慢好,是碑好還是帖好呢?應該說在這幾組關系中沒有好和不好之分,關鍵是你的需要、書寫的表達需要,看能否服務于一件作品的整體構建,符合整體需要的就是好的。

國成先生不僅注重細枝末節的東西,細微之處的變化,小處的情趣,這叫“小處不可隨便”,更加著眼于整體章法的實現。書法創作應當特別注意作品的章法安排,在點畫和結構都過關的基礎上,進一步加強的就是章法,字與字之間、行與行之間,甚至整個空間的黑白分布之間構成的關系。一件書法作品不是文本式的,而是圖畫式;書法作品也不是閱讀式,而是觀看式,通過觀賞者的眼睛來觀看,達到判斷審美的效果。書法的審美是從宏觀到微觀的敘述表達,首先是筆墨與空白的空間分布與構成,然后是行與行之間的構成,字組與字組之間的構成,再然后才是結體的構成和點畫的構成。“唯觀神采,不見字形”,這一句話就直截了當地道出了書法作品給人的第一印象是整個大的幅式的神采風韻,而不是那些點畫的東西。這是章法的重要性。

二

書讀百遍,其義自見。書法呢,同樣如此。

張國成先生書法諸體皆工,軟硬兼擅,最具代表性的還是他的行草書,其用筆以中鋒為主,間以側鋒,爽健而流利,書風雄放而清麗,墨色變化豐富,姿態大小由之,顯得力健而味辣,筆勢連貫、結體自然,于灑落中見風神,令人襟抱舒展。觀之、賞之、嗅之,筆情墨韻亦油然而生。

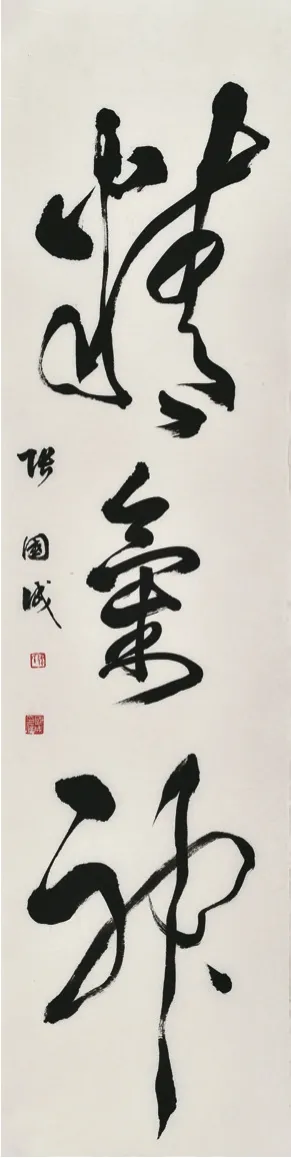

如其作品《正道》《精氣神》《龍》《厚德載物》,觀作品全貌,有種氣勢酣暢、筆力遒勁、鏗鏘有力、壯人情懷的力量;字形大小參差相間,錯落有致,筆意顧盼,若斷還連,出人意料,給人以亦方亦圓、亦正亦奇、亦躁亦妍、亦剛亦柔、亦雄亦秀、亦放亦收、亦動亦靜、亦遒亦雅的審美感受。可以說,有學養而無想象或有想象而無學養者是難以企及的。觀這樣的作品,清麗如春,似行云流水,妙不可言;如渴驥奔泉,矯健俊逸,頓感清雅淳厚氣息撲面而來,這些作品通篇富有韻律,用筆提按有方,縱擒得當,氣足神定,筆筆意不斷,字字脈相承,奔放處不失法度,細微處彰顯韻味,觀賞后平添無限快意。

顯然,國成先生是成功的,這是一種高度,也是一種境界。遠在天府之國,我可以想象手握毫筆的先生,在其書室墨雨紛飛、馳騁紙上的情景,其情、神、力、韻一寓于書,以簡潔、明快、流利、細勁的線條,傳達著自己對古代與現代時空的理解與感悟,表現著深沉豐厚的傳統積淀,構建著一種屬于自己鮮明個性的藝術形式。經典的書法作品都是與其人品修養、文化積淀融為一體的,書法藝術本身含納天、地、人的精、氣、神以及人文意向和人格旨趣,是謂“詩文懶得與人同,楚調自歌冷月中”。

國成先生行草書法之所以顯現出強烈的個性風貌,從其結體用筆中可探得消息,其書法上溯漢隸秦篆,專攻二王,旁及顛張醉素宋四家,滲入智永,又深研漢簡魏碑,是數十年尋求古雅意趣和現代審美契合點的功力體現。先生用筆極富彈性,力度、韻味皆備;字體結構內緊外松,含筋抱骨,勢圓力遒,行氣相通相順,呈現搖曳、律動之態;論墨色,可謂“將濃遂枯虛實蒼秀,帶燥方潤藏露參差”;線條豐且實,靈且樸,勁健而豪邁,其方圓正側因形生發、疾緩滑澀隨勢而生,中鋒沉勁入骨,側鋒妍美挺勁,藏則內蘊古樸之風,露則外顯精神意氣。從中,可知先生追求的是氣韻,注重的是精神。

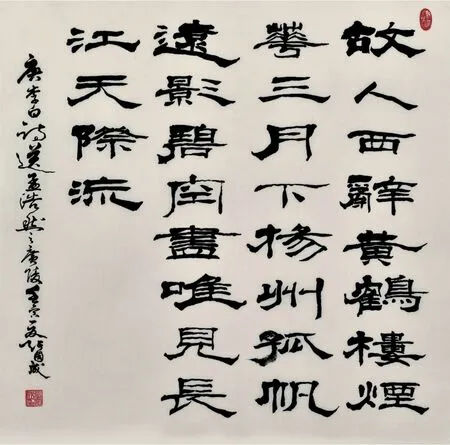

《送孟浩然之廣陵》 ▲

《精氣神》 ▲

綜觀欣賞國成先生書法作品,具有直觀的形態美、深邃的意境美、浩然的氣勢美,充溢著瀟灑俊逸、雅韻風流的氣息,這無疑與他追求“書畫從來求氣韻,人文自古重精神”的意境是高度契合的。

三

中國書法歷史悠久,可謂名家輩出、流派紛呈、佳作如林。如想在這方藝術天地求得一席之地,決非易事,要想有所成就,不但要勤學苦練,筆冢墨池,還要對博大的中國傳統文化有深刻的參悟。國成先生平時非常注重基本功的磨練,工作之余的閑暇時間他幾乎都用在書法的練習上,讓自己始終處在一種不斷吐故納新的良好狀態下。功夫深厚,結體自然穩,書寫之時方能立萬象于胸中,提筆、頓筆徐緩有致,行氣自然而貫通,如行云流水一般,令整幅作品欹正變化且神采飛揚。

任何的一種書體都是入門容易,但是要精深就很難。而國成先生不為時風所惑,不為生意場所惑,直取經典,在多種碑帖之間進行比較取舍,取精用弘,最終形成了自己高古、質樸、雄渾、奇偉的藝術風格。

古人云,心正則字正,這句話正如國成先生的為人。知名畫家、其好友于宗孝先生稱贊他為人謙和、質樸厚道,不爭名利,將書法作為修身養性的愛好。近年來,先生作品不僅贏得書法業內人士高度評價,而且已為世人所重。

如其作品《山行》《八陣圖》《送孟浩然之廣陵》《海納百川》,熔智永、鐘繇、王寵于一爐,筆短、勢展、意長,又巧妙摻入篆書圓拓之筆法,使整體效果鮮活起來。展現出來的是不同凡響的高貴和優雅,不染塵埃的空靈、清麗之禪境,還有一種曼妙、婉約、朦朧、浪漫之美韻,讓人感受到一種別具一格、耳目一新、過目不忘的古雅氣息。尤其是他將禪意與現代審美意趣進行完美融合,獨有的禪境韻味,恰如詩人王維所喜歡描寫的蕭散清寒之畫境。

生意之外,國成先生總是一支筆、一卷書、一杯茶,求問道之氣,取風騷之意,雅好文史,醉心吟事,書法與閱讀成為了他的精神年輪,巴蜀知名書法家井智杰給予先生作品“空靈含蓄、神韻天成;天機妙悟、富于禪味”的高度評價。四川現代書畫院院長魏鵬飛評價先生道:“他的書法藝術給人雅氣、雅致、雅韻之感。藝術的發展,無非是不停的超越,而藝術家就是不斷超越昨天的自己。”

誠哉斯言,藝術需要在傳承的同時,又大膽探索,提升藝術家自身的文化修養,賦予藝術形式以全新的內涵。國成先生的書法,如一溪清泉,滌蕩內心的浮躁、心靈的塵埃,又如一盞清香四溢的佳茗,讓人唇齒留香、回味悠長。清代沈祥龍在《論詞隨筆》中言:“清者,不染塵埃之謂;空者,不著色相之謂。清則麗,空則靈,如月之曙,如氣之秋。”或許,這也是先生所追求的藝術境界吧!