毒品犯罪罪刑量化的實證研究*

周建軍 劉懿宸

毒品犯罪治理理念的滯后使之更依賴實踐理性的指引。但是,作為一種具有突出消費經濟特征的犯罪①[美]亨利·布朗斯坦:《毒品與社會手冊》,時杰、劉志民等譯,法律出版社2019 年版,第417-419 頁。,不僅保留死刑,還將類型不同、罪因殊異的走私、販賣、運輸行為置于同一法定刑之下,勢必存在罪刑配置失衡的問題。表面上看起來罪刑配置失衡不過是毒品犯罪立法的些許不足,但從毒品犯罪所涉甚廣、所耗甚巨的角度來看,它將嚴重影響司法公正的體驗與評價。結合毒藥同源的歷史與毒品市場的客觀規律,毒品犯罪抗制的政策和立法到了該系統檢視的時候。

一、毒品犯罪治理的系統性樣本

《刑法》第347 條是毒品犯罪的根本性規定。研究有關規定,對走私、販賣、運輸、制造毒品罪設置的有期徒刑最高法定刑為15 年,適用條件是涉案海洛因類毒品50 克以上,而實踐中大量毒品犯罪案件涉毒數量遠超此數。為此,我們擔心毒品犯罪的刑罰設置可能存在一種類似于堰塞湖的應對狀態——將大量毒品犯罪案件的刑罰限制在“十五年有期徒刑、無期徒刑或者死刑”這樣一種幅度有限、陡然上躥的高位狀態,可能出現關系粗暴、矛盾尖銳的管制性通道。基于這樣的擔憂,我們開展了毒品犯罪罪刑輕重的量化研究,以檢視毒品犯罪的刑罰設置,揭示毒品犯罪治理的根本問題。

(一)樣本與數量

毗鄰“金三角”的Y 省是毒品犯罪通道,毒品案件數量堪稱世界之最。M 市又是Y 省查處毒品犯罪案件最多的城市,對毒品犯罪立法的反應相當敏感,是研究毒品犯罪的好標本。然而,負責任的毒品政策分析都需要明確報告潛在的假設和相關的不確定性。②同前注①,第315 頁。選擇M 市作為毒品犯罪罪刑量化研究的標本,也存在兩個方面的問題:其一,在M 市審判的毒品犯罪案件中,涉及毒品過境、消費的案件數量過于龐大。其二,由于地理位置、人口密度等方面的因素,Y 省鄉村在種植毒品原植物、制造毒品犯罪等方面有相當的數量基礎。因此,涉“村”毒品犯罪更容易形成相對完整的毒品犯罪鏈條。盡管如此,我們依然將樣本的代表性作為優先選項。經反復研究,我們發現涉“村”條件不僅可以實現數量抽樣目的,也不會對罪刑輕重研究產生扭曲性的影響,同時保證了毒品犯罪形態完整與抽樣合理的要求。為此,我們最終決定增加“村”這個關鍵詞對M 市的毒品犯罪案例進行抽樣。

(二)方法與過程

源于樣本數量的充足性,我們挑選了數據使用較為開放的openlaw 裁判文書網作為案例數據庫。基本過程如下:以“毒品”和“村”為關鍵詞,在openlaw 裁判文書網進行檢索,二級檢索條件選擇樣本法院的裁判文書,檢索結果范圍限定為該法院審理的案件,檢索日期為2018 年12 月10 日。網頁顯示檢索結果為一審判決書共329 份,二審案件24 份。為避免重復,我們選取該法院一審的全部判決書(共329 份)作為樣本,得到290 位毒品犯罪人的有效數據信息。考慮到毒品犯罪要素是否完整與線性回歸分析的需要,將毒品數量為零或者不能確定涉案毒品數量的樣本或對象進行刪除,最終得到樣本判決書329 份和221條毒品犯罪人信息。得到有效的樣本數據后,我們借助spss 等統計分析軟件,結合研究目的,決定采用相關系數分析法和線性回歸分析方法對數據進行專門處理。

數據分析的主要過程:第一,明確數據分析目標。本研究的主要目的就是反映M 市毒品犯罪的態勢,揭示毒品犯罪罪刑配置的量化情況,探尋毒品犯罪治理方法與效果的改善。第二,設置變量并賦值。源于研究目的的綜合性,分別選擇以下數據作為變量,犯罪人受到的刑罰(自由刑、罰金刑),毒品數量,犯罪人的文化程度等。在很多犯罪學研究中作為變量處理的因素,如籍貫、犯罪地、性別等,考慮到平等原則的作用,它們對刑罰配置的影響很小,可作為定性數據處理。在此基礎上,還要對有關變量進行賦值。賦值之初,我們注意到各類毒品之間的數量賦值問題。綜合《最高人民法院研究室關于被告人對不同種毒品實施同一犯罪行為是否按比例折算成一種毒品予以累加后量刑的答復》(法研〔2009〕146 號)③1 克海洛因=1 克甲基苯丙胺=20 克鴉片=4000 克咖啡因或罌粟殼。和最高人民法院刑一庭《關于審理若干新型毒品案件定罪量刑的指導意見》④1 克海洛因=20 克氯胺酮。的規定,本文得出各類毒品折算的比例:1克海洛因=1 克甲基苯丙胺(冰毒)=20 克鴉片=1000 克大麻=20 克氯胺酮=4000 克咖啡因或罌粟殼。還有一些定性指標,需要進行參照性賦值。例如,文化程度變量為定性指標,但可以將犯罪人的文化程度分為七個等級,分別是文盲、小學、初中、中專、高中、大專、大學等,并在1-7 之間依次賦值。第三,選擇合適的數據分析方法。經多方比較,我們選擇相關系數分析法和線性回歸分析法進行數據分析。

二、毒品犯罪罪刑量化的刑罰指數

為更好地實現毒品犯罪罪刑輕重的量化,我們啟動了毒品犯罪罪刑量化刑罰指數的編制。但刑罰指數的編制存在兩個方面的前提:一個是毒品犯罪罪刑量化的本質問題。深入研究毒品犯罪罪刑量化的本質和要求,我們認為“科學看待毒品犯罪罪刑關系”不等同于數量化的路徑,只不過罪刑關系數量化的研究有助于罪刑關系科學的推進。另一個是影響毒品犯罪罪刑量化及其刑罰輕重的因素,包括法益、目的、資源、立法等方面的因素,它們不僅影響毒品犯罪刑罰的輕重程度,也決定了毒品犯罪罪刑量化的相對性質。

(一)毒品犯罪罪刑量化的本質

一般認為,刑罰輕重是各種刑罰方法依照剝奪生命,剝奪、限制犯罪人人身自由,剝奪財產權益等依序排列的情況。考慮到不同的時代背景、對象、目的等因素,《尚書·呂刑》記載:“刑罰世輕世重,惟齊非齊,有倫有要”。究其實質,毒品犯罪刑罰輕重是指社會對毒品犯罪的反應或者評價的嚴厲程度。但毒品犯罪刑罰處遇的量化也是一個科學看待罪刑關系的問題。論及罪刑關系,國人有一個先定罪后量刑的習慣,為此衍生出復雜的罪數論、競合論,等等。事實上,罪刑關系也是一個以犯罪抗制為目的的刑事生態系統,罪與刑的協調、服從、反制都是相對層面的范疇。盡管如此,毒品犯罪的罪刑關系依然存在一個無法均衡、協調的問題——因經濟因素參與運輸毒品而被判處死刑的情況。一方面,在廢除經濟犯罪死刑的背景下,毒品犯罪的死刑配置非常突兀,而毒品犯罪本身確實具有相當突出的經濟因素。另一方面,運輸毒品犯罪行為的非均衡性。這個問題的根本在于毒品犯罪行為的有限類型不足以區分制造、走私、販賣、運輸毒品犯罪的危害性,而運輸毒品與其他三類毒品犯罪行為在犯罪機理、社會危害、行為人個性、預防方法上的差別非常懸殊。在類型化不足的條件下,加上數量化的法定刑,導致大量因貧困不得已運輸毒品的行為人被判處死刑。在Y 省邊疆地區的某些村莊,居然出現了家家戶戶有人參與運輸毒品的情況。在有關村民看來,這是他們擺脫貧困的老辦法,別無選擇。判處他們死刑不僅意味著類型化不足等立法粗疏的問題亟待改善,也對“小馬仔易抓、大頭目難尋”的毒品犯罪司法提出了強烈的批評。

考慮到社會科學不可能精準的特性,罪刑關系的量化研究需要借助類似于天平標尺的罪刑刻度或階梯。⑤[意]貝卡利亞:《論犯罪與刑罰》,黃風譯,中國大百科全書出版社1993 年版,第66 頁。不妨將類似于天平標尺的罪刑刻度或階梯稱之為量刑輕重有序的天秤模型。參照罪刑階梯的理念,在這個模型中,一邊是由輕到重排列的罪名,另一邊是由輕到重排列的刑罰。⑥參見白建軍:《刑罰輕重的量化分析》,載《中國社會科學》2001 年第6 期。在類型清晰、數量充足的條件下,輕重有序的罪刑關系也能反映罪刑之間嚴謹、細致的對應關系,算得上科學的均衡。但是,不同于自然科學精準且唯一對應的映射,社會科學的均衡是一種包含具體條件,存在相對范圍的對應關系。對應于不同的時代、環境、犯罪人、毒品犯罪態勢等因素,毒品犯罪刑罰的輕重配置、感受程度、作用大小等不盡相同。因此,毒品犯罪罪刑關系的均衡設置不僅要求加強毒品犯罪行為類型的研究,細分行為類型、區分行為危害,還要探尋量化毒品犯罪類型嚴重程度的指標,明確毒品犯罪用刑的條件,縮小相對范圍的大小,改善毒品犯罪罪刑對應的均衡程度。

(二)影響毒品犯罪刑罰輕重的主要因素

從原因論出發,毒品犯罪治理目的、禁毒資源投入、毒品犯罪的立法功能等因素對毒品犯罪刑罰輕重及其指數的編制、判斷具有根本性的影響,有待闡釋。

第一,法益觀念及其重要程度。毒品犯罪主要侵犯兩個方面的法益:一是國家對毒品的管理制度⑦參見賈宇主編:《刑法學》,高等教育出版社2019 年版,第234 頁。,即毒品管理秩序法益;二是公眾健康。張明楷教授認為:“任何國家都對毒品實行嚴格的管制,管制的直接目的似乎是不使毒品泛濫,在此意義上說,毒品的不可泛濫性是一種法益。然而,必須追問的是,國家為什么不允許毒品泛濫?顯然是因為毒品危害公眾的健康……毒品犯罪的保護法益是公眾健康。”⑧張明楷:《刑法學(下)》,法律出版社2016 年版,第1141 頁。正如此前的研究所表明的,毒品本身兼具食品、藥品的屬性,這是客觀的。因此,有害的是毒品的濫用而不是毒品本身。法律對毒品的介入,既要承認毒品的客觀存在,也要劃定毒品濫用的界限,控制毒品供給、減少毒品濫用的危害。若從有害于人體的角度來看,香煙和毒品的性質完全一樣,只不過國家對香煙和毒品(狹義)采取了不同的管控政策,使之成為相關生產、保管、持有行為罪與非罪的分水嶺。至此,我們更有理由相信,危害公眾健康的不是毒品,而是毒品濫用及其管控不利的秩序。

國家對毒品的管控秩序存在很大的差異。唐時有詩云“萬里愁客今日散,馬前初見米囊花”,蘇智良教授認為:“‘罌粟’‘米囊’都是罌粟的別稱。”⑨蘇智良:《中國毒品史》,上海人民出版社1997 年版,第33 頁。從“初見米囊花”的措辭來看,唐代種植罌粟兼有觀賞之用。宋、元、明時期,罌粟的食藥價值不斷顯現。南宋名醫林洪創一新藥,喚作“罌粟餅”。1270 年,元世祖忽必烈設廣惠司制造包含罌粟成分的阿拉伯藥劑以供高層食用。明代時期,四川、陜西、甘肅、貴州等地出現了較多的罌粟。地理學家徐霞客在著名的《徐霞客游記》中記載,貴(州)省白云庵“罌粟花殷紅千葉,簇朵甚巨而密,豐艷不減丹藥也。”⑩《徐霞客游記·黔游日記三》。清代發生了著名的鴉片戰爭,鴉片濫用的危害得到了最充分的證明。亦所謂物極必反,隨煙毒泛濫而來,產生了轟轟烈烈的禁煙運動。在那個因煙戰敗、鴉片橫行的歲月里,劫后余生的人們深刻體會到煙毒濫用的危害,因此形成了最為嚴厲的毒品管制。這個時候的毒品濫用之害,正像《罌粟米囊謠》所揭露的:“罌無粟,囊無米,室如縣磐饑欲死。饑欲死,且末理。米囊可充饑,罌粟栽千里。非米非粟,蒼生病矣!”這個時候的毒品管制法益,也上升到事關國家生死的界面。以史為鑒,國家對毒品的管控因時因事而變,法益保護的方式、程度也存在極大的差別。從“豐艷不減丹藥”到“蒼生病矣”,毒品管控法益的差別決不能同日而語。

第二,有限的禁毒目的與資源。考慮到毒品的客觀存在及其作用的復雜性,禁毒管控的目的應定位于控制供給、減少危害層面。事實上,各類“禁絕”“根除”毒品及其種植的目的都存在一個不可能實現的問題:毒品發源于食藥,根植于生活,禁而不絕的根本原因在于人類與人類的生活不可能根除。因此,應將那些追求徹底鏟除、絕對禁止毒品的理念調整為理性、相對、有限的目的。源于相對、有限的禁毒目的,投入禁毒事業的資源也要符合經濟層面的權衡。在各類禁毒資源之中,死刑的有效性,運動式治理的非常態化等都是越來越突出的問題。此外,軟性毒品是不是存在類似于煙酒那樣的管控渠道,也是一個繞不開的問題。需要說明的是,提出這些問題,并不代表我們存在確定性的意見。正如此前提到的,毒品管控法益因時代、背景、條件、個人不同存在很大的差異,既不存在一成不變的條件,也不存在屢試不爽的答案。只不過,在反思現行禁毒政策抑或確立控制供給、減少危害目的的過程中,確實需要對抗制毒品的目的、政策和立法做出調整了。

毋庸諱言,“嚴厲打擊毒品犯罪”的運動能取得控制特定區域毒品犯罪數量的效果,但因兩個方面的原因使之無法形成毒品犯罪治理的常態。第一,司法資源有限,運動式治理不具有可持續性。?參見何榮功:《毒品犯罪的刑事政策與死刑適用研究》,中國人民公安大學出版社2012 年版,第52 頁。“嚴打毒品犯罪的運動”需要在特定時間集中絕大部分司法資源形成非常態的高壓態勢,的確能取得壓倒性的優勢與壓制性的效果。但是,集中絕大部分司法資源專注于某類社會事務勢必出現其他社會事務資源配置不足的問題。假以時日,“按住葫蘆冒出瓢”,難免得不償失。第二,違反資源配置常規的運動將促使反毒品犯罪抗制的因素得到提升,形成“道高一尺魔高一丈”的局面。毒品犯罪死刑配置不均衡的問題,尤其反映在因運輸毒品被判處死刑的案例中。相對于制造、走私、販賣毒品的行為,運輸毒品對毒品管控秩序的影響更小,危害相對小,期待可能性程度更低,卻處以同等規格的死刑,存在浪費刑罰資源的問題。因此,從禁毒資源有限的角度,也要認真研究毒品犯罪罪刑關系的量化問題,揭示、糾正毒品犯罪罪刑嚴重失衡的現象。

第三,改善毒品犯罪立法的功能認知。立法者對刑罰輕重的判斷還受刑罰報應、預防功能的影響。隨著社會發展、文明程度的提高,立法者逐步認可了用刑輕緩的趨勢。但是,對涉及毒品犯罪刑罰輕重的問題,立法反應遲滯。很顯然,這是不斷增長的毒品犯罪數量與毒品犯罪文化共同決定的——看不到毒品濫用案件將隨經濟發展而增長的規律,更愿意將毒品犯罪數量的增長歸咎于刑罰配置的不足。按說法定刑的增加會削弱實施犯罪的決心,只不過這方面的影響能否抵消經濟發展與刑罰增量的負面作用,這不是立法者輕易能把握的問題。更何況,相對于他國來說,我們背負著更為沉重的毒品犯罪文化負擔。沒有相當大的勇氣,不敢提出緩禁、弛禁的主張。問題是,在我們不斷地為毒品濫用加刑的同時,毒品犯罪不斷增長的態勢何嘗不是毒品犯罪立法的功能性障礙?

綜上所述,毒品犯罪人所受刑罰輕重,即國家對毒品犯罪的反應或者評價的嚴厲程度,根本上是毒品犯罪與毒品管控資源、目的之間的關系在立法層面的反應。毒品犯罪管控的目的,特別是社會對毒品的認識、包容程度,立法者對毒品犯罪侵害法益的界定,刑罰的效用,社會文明發展程度等,都會影響毒品犯罪刑罰輕重的認知與感受。因此,毒品犯罪懲戒的嚴厲程度并不等同于毒品犯罪本身的嚴重程度,二者之間存在一種由各種管控性因素構成的罪刑折射關系或比例。

(三)編制毒品犯罪的刑罰指數

作為程度性評價,刑罰輕重的定量分析(均衡性描述)需要落實以下幾個方面的要求:第一,綜合性要求。在案件中犯罪人被判處的刑罰包含了不同類型,例如有期徒刑、拘役、管制等。因此在考察中,需要綜合評價有關刑罰方法。第二,相對性要求。任何刑罰輕重都有具體對象,包含一般性評價,也包括毒品犯罪人自身的實際體會。因此刑罰輕重程度的評價需要體現案件中宣告刑的個體差異,而刑罰輕重的個體差異是相對的。第三,量化性要求。對犯罪人刑罰輕重評價的考察,需要確立可量化的指標,這個指標也可稱之為刑罰指數。通過有關指數,我們才能將刑罰輕重的理論轉化為直觀的量化數值。

編制刑罰指數,首要問題就是選擇哪些指標描述的刑罰輕重。毒品犯罪的刑罰分為主刑和附加刑,主刑與從刑的量化換算存在一定的難度。以徒刑為例,一定期限的人身自由與罰金的換算,很難直接換算為同一性質的單位進行衡量。還有死刑,也無法和自由刑、罰金刑進行確定性的換算。如果簡單直接地確定一個比例,表面上實現了刑種之間的換算數值,但不夠嚴肅。為化解刑種轉換評價的難題,我們設計了雙階層的評價進路:首先,對各指標進行內部的輕重排序,確定刑罰輕重的相對位置。經反復權衡,我們決定吸收全部主刑與緩刑(有實質性的刑種意義)宣告的數據,形成毒品犯罪刑罰輕重的六個指標,即死刑、無期徒刑、有期徒刑、拘役、管制和緩刑。在各指標內部,每個犯罪人所受刑罰的輕重序列是相對確定的,由此形成刑罰輕重的指標序列。其次,酌情確定指標之間的賦值系數,在指標序列的基礎上形成刑罰綜合指數。在此基礎上,我們確定了以下的排序(賦值)規則:第一,六類指標由重到輕的排序為死刑、無期徒刑、有期徒刑、拘役、管制、緩刑的數值指標。這只是一個大體上的排序原則。事實上,只有具體賦值量化后,每一份判決書中的刑罰才有輕重的可比性。第二,徒刑的賦值。統計判決書中的有效數據,我們發現,有期徒刑是出現頻率最高的刑罰,可量化程度最高。有效數據中涉及的有期徒刑最高為16 年,最低為1 年。不妨將最輕的一年以下有期徒刑賦值為1,將最終的情況16 年以下有期徒刑賦值為16。第三,拘役的程度僅次于有期徒刑,將最輕的有期徒刑賦值為1,那么拘役則可以賦值為1-0.25=0.75。?參見白建軍:《刑罰輕重的量化分析》,載《中國社會科學》2001 年第6 期。本文在制作刑罰指數簡表時參照了白建軍教授論文中的賦值方法,特此致謝。第四,管制的程度輕于拘役,因此管制可以賦值為0.75-0.25=0.5。第五,無期徒刑比有期徒刑嚴厲,不妨賦值為兩個最嚴厲的有期徒刑。因此,無期徒刑可以賦值為16×2=32。第六,死刑是最嚴厲的刑罰,不妨看作兩個無期徒刑,因此死刑應當賦值為32×2=64。?無期徒刑、死刑與有期徒刑之間的賦值是為滿足比較的需要而設置的相對數值。死刑緩期執行嚴格意義上并不是一種刑罰種類,而是執行方式,所以死緩的賦值介于死刑和無期之間,擬定為48。這時,我們得出一個用系數表示各類刑罰賦值的數學公式:刑罰指數=有期徒刑期限×1+無期徒刑×32+死緩×48+死刑×64+拘役×0.75+管制×0.5-緩刑?緩刑系數的賦值依據公式中有期徒刑和拘役的年限而定。在樣本數據中,緩刑考驗期皆比主刑的年限長,若直接減去緩刑年限會導致刑罰指數為負數,不具合理性。因此,將緩刑與主刑期限予以抵消較為合適。。第六,關于財產刑的賦值。罰金雖有具體數額,但沒收個人全部財產無具體數值。統計后發現,樣本所涉罰金可分為23個等級,最高一級沒收全部個人財產的賦值為23,最低一級罰金1000 元等級為1,其余依據數值和相應的等級可在1~23 之間進行賦值處理。需要說明的是,該公式中的有關刑罰系數的合理性是可討論的。只是基于研究目的,將每個不同的刑罰或刑罰執行方式放在一個方向明確、相對確定的位置上,以滿足輕重方向與程度的比較。至于不同刑罰及其執行方式的賦值比例未必精準的問題,類似于毒品管控法益各不相同的法理,我們需要驗證的只是在現行、相對確定的法理條件下的刑罰輕重邏輯。從技術層面上講,只要每個犯罪人所受刑罰都按照這個公式進行計算,那么整個數據樣本就是有序、可比較的,能實現任意兩組數據的輕重量化與比對。在此基礎上,我們將221 項有效數據進行整理,將各個指標按照公式中的系數進行計算,利用excel 軟件將每個犯罪人所受刑罰嚴厲程度進行綜合,得出描述每個犯罪人所受刑罰嚴厲程度的刑罰指數序列。

三、毒品犯罪刑罰輕重的定量分析

回歸分析是分析客觀事物相關性的數量分析方法,但相關性分析是線性回歸法分析的前提。?參見薛薇編著:《SPSS 統計分析方法及應用》(第3 版),電子工業出版社2013 年版,第175 頁。毒品犯罪刑罰指數的線性分析主要研究的是毒品犯罪刑罰指數與其他變量之間的統計關系。統計關系分為線性關系和非線性關系,但毒品犯罪人的刑罰指數同其他變量之間并非必定的一一對應關系。因此,我們綜合使用相關性分析和線性回歸分析來檢測有關變量之間的對應關系。

(一)相關性分析

相關性分析主要考察相關系數指標。通過相關系數反映兩個變量間線性相關的強弱程度,可有效揭示客觀事物之間統計關系的強弱程度。?相關系數本文用r 指代。為此,我們需要先計算樣本的相關系數。

1.樣本。此前我們收集了329 份涉毒犯罪判決書,并篩選出有效的毒品犯罪人數據221 條。通過對判決書內容信息的提取,最終選取了可轉化為數值且具有相互影響關系的四個變量,即刑罰指數、罰金值、文化程度與最終定案依據的毒品數量。在容留他人吸毒和非法種植毒品原植物犯罪中對毒品數量的提取非常少,因此將這兩類毒品犯罪的毒品數量數據排除在外,不參與線性分析。因部分判決書缺失犯罪人文化程度資料,且無法查明,我們又刪除了缺失文化程度資料的樣本,最后得到119 條有效的犯罪人數據。在這119 條數據中,前述四個變量都是完整、明確的。

2.賦值與計算。在數據處理過程中,先按照既定的規則對有關指標進行折算、賦值。通過賦值和計算,得出表1 所示的相關系數。研究發現,毒品數量同刑罰指數、罰金的相關性強,與文化程度變量相關性弱。在這個樣本中:pearson 相關性的數值大于0.8,表示兩變量之間具有較強的線性關系;pearson 相關性的數值小于0.3,表示兩變量之間的線性關系較弱;N 表示參與統計分析的樣本數量為119;顯著性(雙側)的數值小于0.01,表示兩變量之間存在顯著的線性相關性;反之如果顯著性(雙側)的數值大于0.01,則可以認為兩變量之間不存在顯著的線性相關性。?各指標的涵義還可參見薛薇編著:《SPSS 統計分析方法及應用》(第3 版),電子工業出版社2013 年版,第178 頁。

如表1 所示,文化程度變量同毒品數量、刑罰指數、罰金數額之間的線性相關性很弱,據此可以認為文化程度變量同另外三個變量之間不存在明顯的線性相關性。也就是說,毒品犯罪人文化程度的不同不會影響犯罪人涉案的毒品數量,與犯罪人所受刑罰輕重也沒有明顯的線性相關關系。不妨將毒品犯罪人涉案毒品數量與文化程度的弱相關性稱作毒品犯罪的文化均態,即毒品犯罪具有不受文化程度影響的性質。有理由相信毒品犯罪不受文化程度影響的性質也是毒品犯罪經濟屬性的證明——毒品犯罪因管控或法律禁止而產生,但始終具有突出的底限性經濟特性。嚴格說來,底限經濟是指源于生存或基本生活條件需要,原則上不受文化(文明)因素影響。眾所周知文化對生存、生活條件具有較大的影響,但我們的研究表明,它對毒品犯罪因素的影響是間接的。此外,毒品數量、罰金、刑罰指數(主要是自由刑指數)之間存在一定程度的相關性,需要做進一步的線性回歸分析。

表1:毒品犯罪刑罰輕重量化指標相關性分析

(二)線性回歸分析

回歸分析是一種應用極為廣泛的數量分析方法,用于分析事物之間統計的關系,側重考察變量之間的數量變化規律,并通過回歸方程的形式反映這種關系,幫助人們準確把握變量受其他一個或多個變量影響的程度。回歸分析的核心目的是找到回歸線,描述該線性回歸模型,預測函數趨勢。

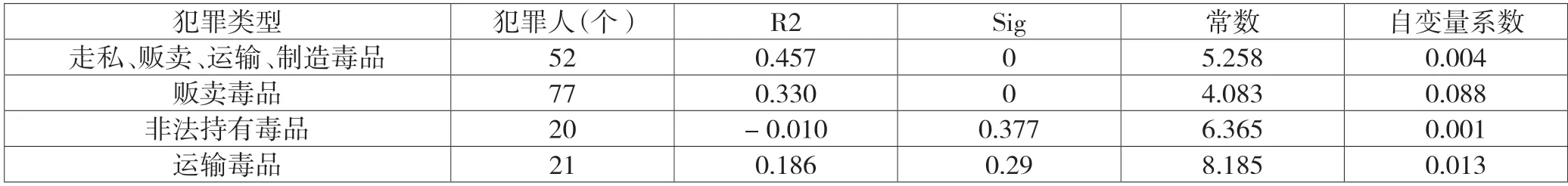

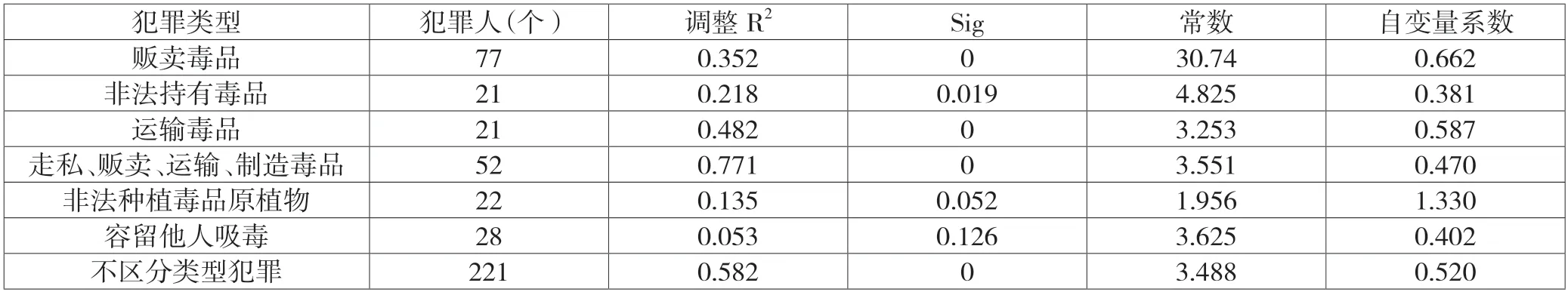

1.毒品數量——刑罰指數的線性回歸分析。我們將221 條毒品犯罪人的有效數據樣本依照不同犯罪類型分別輸入spss 軟件中,作線性回歸分析。研究的自變量為判決所依據的毒品數量,因變量為刑罰指數,據此得到表2 所示的相關參數:

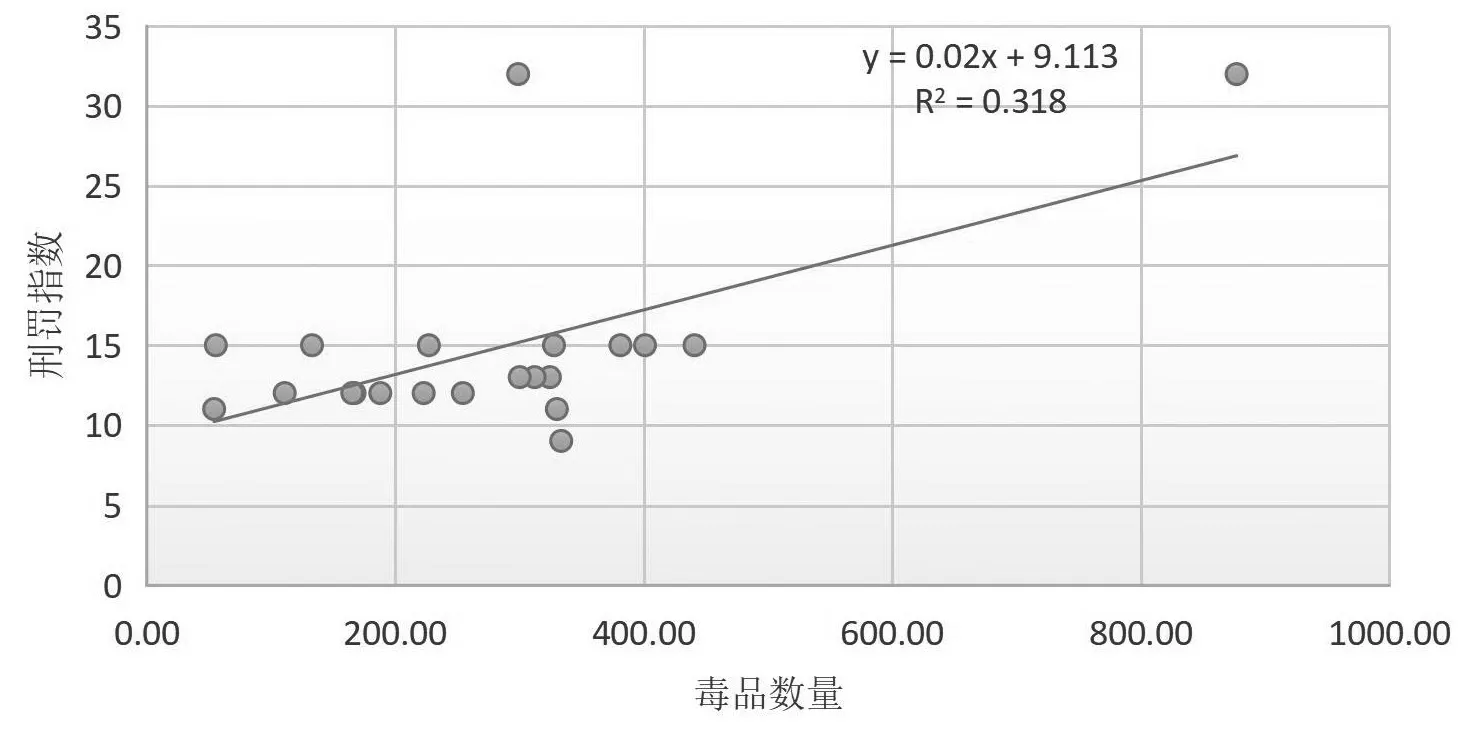

表2 描述的是毒品犯罪中毒品數量和刑罰指數的線性回歸方程,用于分析回歸方程對樣本數據代表程度、自變量與因變量之間的線性關系的顯著性。上表中各列數值依照如下方法判斷:若R2 越接近于1,sig 值小于0.01 且越接近于0,則表示該犯罪類型中毒品數量同刑罰指數的回歸方程對研究樣本的代表程度越高,變量間的線性關系非常顯著;反之,表示回歸方程對樣本的代表程度低,變量間的線性關系不顯著。常數和自變量系數組成了該毒品犯罪類型的回歸方程。觀察上表可以得出:運輸毒品罪的各項參數與其他犯罪類型參數相比,R2(0.318)不夠接近1,sig 值(0.005)相比不夠接近于0,符合明顯不相關的數據特征。同時,其他三類毒品犯罪毒品數量與刑罰指數的相關性與之相比至少存在數倍的差距,明顯優于運輸毒品罪。可見,運輸毒品罪的回歸方程對該犯罪類型樣本的描述代表性較低,變量間的線性關系不顯著,即運輸毒品罪毒品數量同刑罰指數間的線性關系不顯著。考慮到刑罰指數所具有的標示刑罰輕重位序的作用,運輸毒品罪毒品數量同刑罰指數線性關系不顯著的情況至少說明以下兩個方面的問題:第一,運輸毒品罪的刑罰配置出現了不均衡的問題。這是毒品數量——刑罰指數線性回歸分析直接表明的。第二,作為一種普遍具有因貧致罪特征的犯罪行為,社會危害性主要體現在毒品數量層面,但毒品數量與運輸毒品罪的刑罰指數之間居然沒有顯著的相關性,足見運輸毒品罪的刑罰配置出現了罰因不明、罰不當罪的問題。據此,我們有理由懷疑刑罰對貧窮因素的反應存在進退失據的問題。果如其然,這將是一個治理性的隱患。

表2:毒品數量——刑罰指數線性回歸分析表

為進一步反映毒品犯罪與刑罰指數的相關性程度,驗證線性回歸分析發現的有關問題,我們還將對各類型毒品犯罪的函數圖、散點圖展開線性回歸分析。考慮到刑罰指數編制的相對性質,我們還將從自由刑指數、罰金刑指數等角度解構刑罰指數,分別驗證主要刑罰指數與有關毒品犯罪變量的線性相關程度。

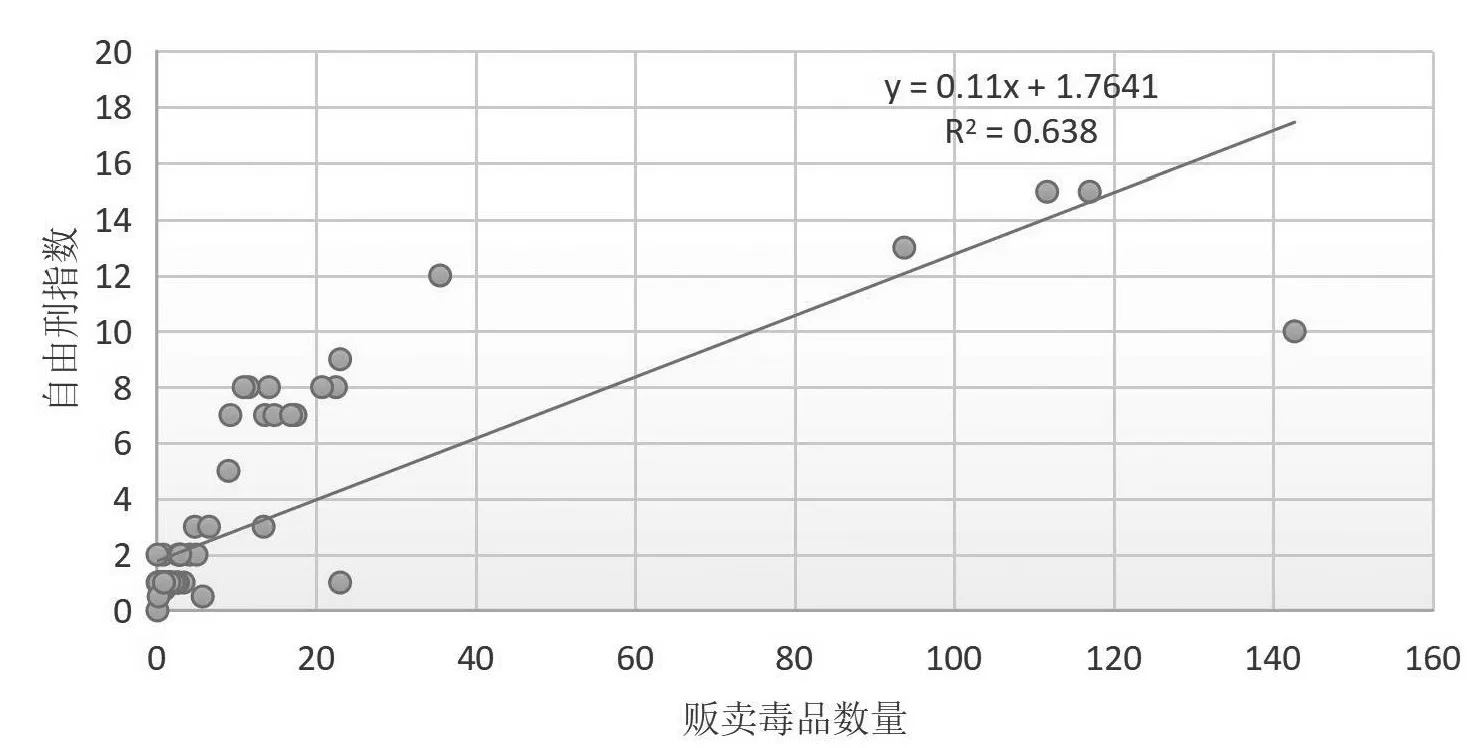

在圖1 中,散點對應的橫坐標表示該案件判決時依據的每個被判處販賣毒品罪標本案件的毒品數量的標準數值,縱坐標表示該案犯罪人受到的自由刑指數。該指數取值可以參考刑罰指數簡表(本文略去),表示犯罪人所受刑罰的相對輕重。從圖1 可以看出,販賣毒品罪案件的毒品數量大多集中在20 克(相當于鴉片400 克)以下,可見小額販賣毒品犯罪占比較大。刑罰指數隨著毒品數量增加不斷加重,同時在小額販賣毒品區域,刑罰指數集中在兩個階段,即4 以下和8 上下,對應4 年以下有期徒刑和8 年左右的有期徒刑。R2 為0.638 相對較接近于1,顯示出較強的相關性。此外,隨著橫坐標變大,散點更接近直線趨勢,進一步印證了販賣毒品數量同刑罰指數的強線性關系。

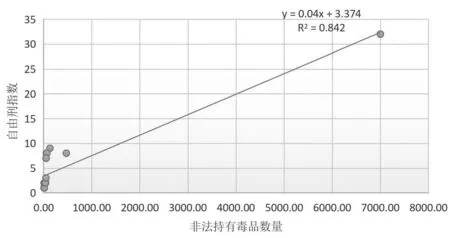

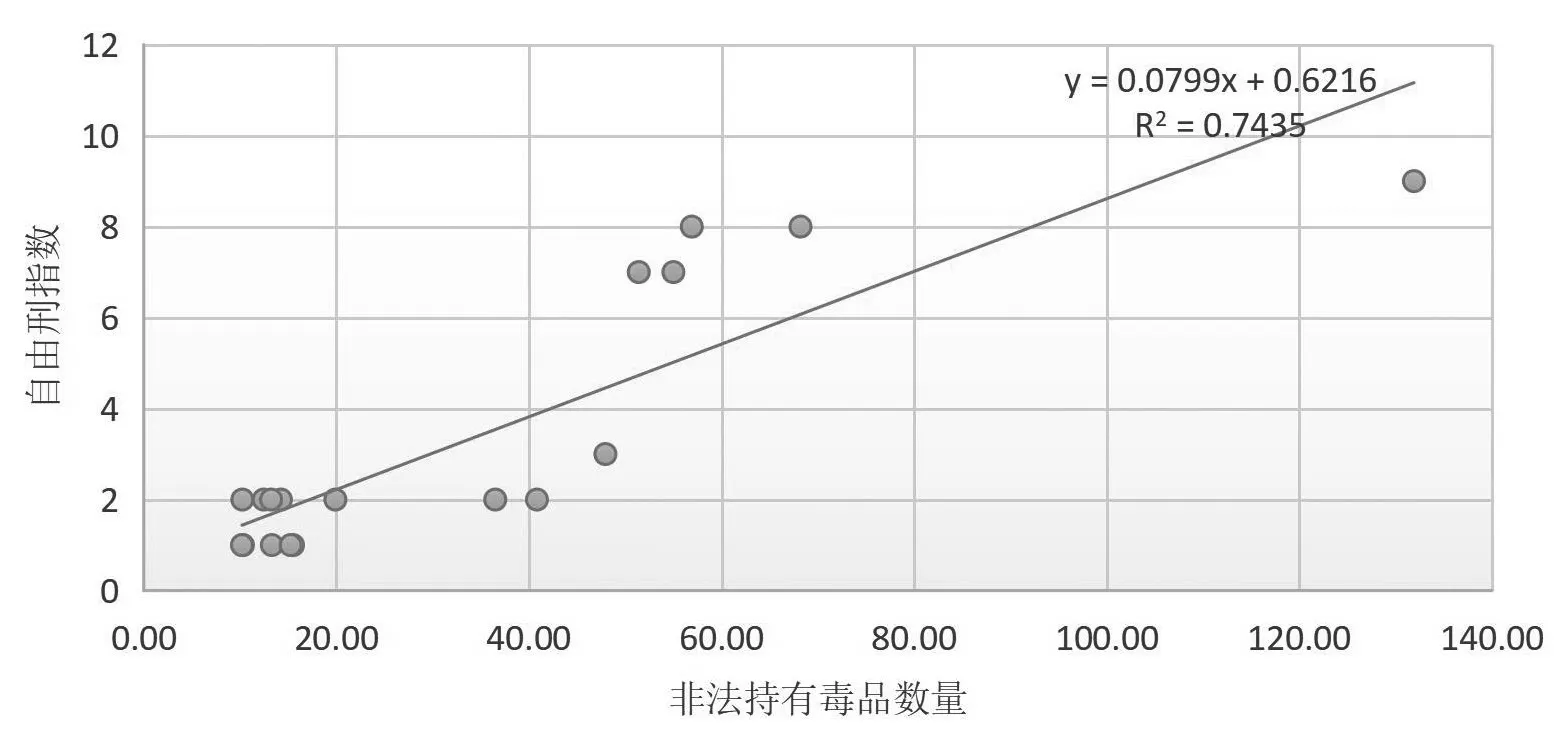

從圖2 可以看出散點聚集在持有小額毒品區域,但聚集區域的特征不夠明顯。為更直觀顯示散點聚集區的分布規律,我們刪掉一個最大數值(即最遠處的一個點,不妨稱作游離數值)后得出圖3。圖3 的主要作用是放大了圖2 散點聚集區的分布特征。觀察散點和直線的關系,我們發現該直線同散點的趨勢較為接近——隨毒品數量增加,變量呈線性規律發展,即該直線同散點的擬合度較優(R2=0.7435,很接近1)。據此,我們認為非法持有的毒品數量同刑罰指數的線性關系較為明顯。結合坐標軸觀察散點分布規律,還可以發現:第一,刑罰指數多在8 以下,毒品數量多在60 克以下;第二,自由刑指數為3~7(不含本數)之間取值的樣本為零。26結合刑罰指數簡表可以大致推出,刑罰指數為3 通常表示三年以下有期徒刑,刑罰指數為7 表示七年以下有期徒刑。結合《刑法》第348 條的規定,可以得出非法持有毒品罪的量刑主要以查獲的毒品數量為依據,27依照《刑法》第348 條對非法持有毒品罪的規定,非法持有海洛因(本文中以海洛因為參照標準進行折算)10 克以上不滿50 克,處3 年以下有期徒刑,并處罰金;情節嚴重的,處3 年以上7 年以下有期徒刑,并處罰金;非法持有海洛因50 克以上的,處7 年以上有期徒刑,并處罰金。該條“情節嚴重”(判處3 年以上7 年以下有期徒刑)的規定適用較少,存在一定程度的立法虛置。立法虛置是個非常嚴重的問題,有待進一步探討。

根據毒品犯罪查處的實際經驗,“持有毒品必須不以進行其他犯罪(不限于毒品犯罪)為目的或作為其他犯罪的延續,前者產生牽連犯情形,后者則直接以其他犯罪論處”28羅小柏:《常見毒品犯罪實務指引》,中國檢察出版社2018 年版,第30 頁。。換言之,非法持有毒品罪具有兜底性質——只有在其他犯罪沒有發生或無法證實的情況下,才定非法持有毒品罪。因此,被界定為非法持有毒品犯罪的,要么的確屬于消費型持有,要么屬于難以證明的其他犯罪。一般說來,消費型持有屬于少量持有,這是圖2、圖3 所示散點聚合于自由刑指數2 以下部分的主要原因。對那些因難以查明其他犯罪(主要是販賣、運輸等)被認定為非法持有毒品罪的情況,證明不了販賣、運輸的目的卻能證明“情節嚴重”的可能性非常低。這也是非法持有毒品“情節嚴重”的規定被司法實踐虛置的主要原因。研究最高人民法院《關于審理毒品犯罪案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2016〕8 號)第5 條的規定發現,“在戒毒場所、監管場所非法持有毒品的”更有可能屬于重度成癮者持有毒品的情況,較一般人非法持有毒品的期待可能性程度偏低,《刑法》卻加重其刑,很不合理。

圖1:販賣毒品數量與自由刑指數散點圖

圖2:非法持有毒品數量與自由刑指數散點圖

圖3:非法持有毒品數量與自由刑指數的散點圖(刪除游離點)

歸根到底,非法持有毒品“情節嚴重”的立法出現了嚴重的問題:第一,《刑法》第348 條的立法文本出現了標點錯誤。根據《刑法》第348 條的規定,依據非法持有毒品數量不同,將非法持有毒品的犯罪圈劃分為兩個部分,一是非法持有鴉片1000 克以上、海洛因或者甲基苯丙胺50 克以上或者其他毒品數量大的;二是非法持有鴉片200 克以上不滿1000 克、海洛因或者甲基苯丙胺10 克以上不滿50 克或者其他毒品數量較大的。這是兩個毒品數量截然不同、互不相屬的類別,但具有邏輯上的相鄰、互補關系。換句話說,非法持有鴉片200 克、海洛因或者甲基苯丙胺10 克以上的行為被《刑法》第348 條劃入了犯罪圈,而劃入犯罪圈的行為又根據毒品數量不同劃分為兩個非此即彼的部分。結合自由刑之間的銜接關系,非法持有毒品“情節嚴重”的情況不包括已經列入非法持有毒品犯罪圈第一部分的,“非法持有鴉片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品數量大的”情況。否則,法定刑就在“七年以上”,將與立法配置的“三年以上七年以下有期徒刑”的規定沖突。因此,非法持有毒品“情節嚴重”的行為應當屬于非法持有毒品犯罪圈第二部分的范圍,即非法持有鴉片1000 克以下、海洛因或者甲基苯丙胺50 克以下或者其他毒品數量不大,但情節嚴重的行為。查明了非法持有毒品“情節嚴重”的數量關系,《刑法》第348 條的行為結構也清晰起來了:第一層次,非法持有鴉片1000 克以上、海洛因或者甲基苯丙胺50 克以上或者其他毒品數量大的行為。第二層次,非法持有鴉片1000 克以下、海洛因或者甲基苯丙胺50 克以下或者其他毒品數量不大的行為。第二層次的行為又因情節是否嚴重出現兩個類別:非法持有鴉片200 克以上不滿1000 克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不滿50 克或者其他毒品數量較大,但“情節不嚴重”的;非法持有鴉片200 克以上不滿1000 克、海洛因或者甲基苯丙胺10 克以上不滿50 克或者其他毒品數量較大,但“情節嚴重”的。據此,《刑法》第348 條的第一個“;”應當修改為“。”,以表明第一層次的非法持有毒品行為與后兩者整體并列的邏輯關系。第二,含混不清的“情節嚴重”造成了司法適用的困境,造成了非法持有毒品數量與自由刑指數線性回歸分析的空檔。研究發現,不同的法院,甚至同一地區的檢法機關常因非法持有毒品罪“情節嚴重”的認定產生爭議。由此看來,毒品犯罪罪刑配置的問題不容小覷。

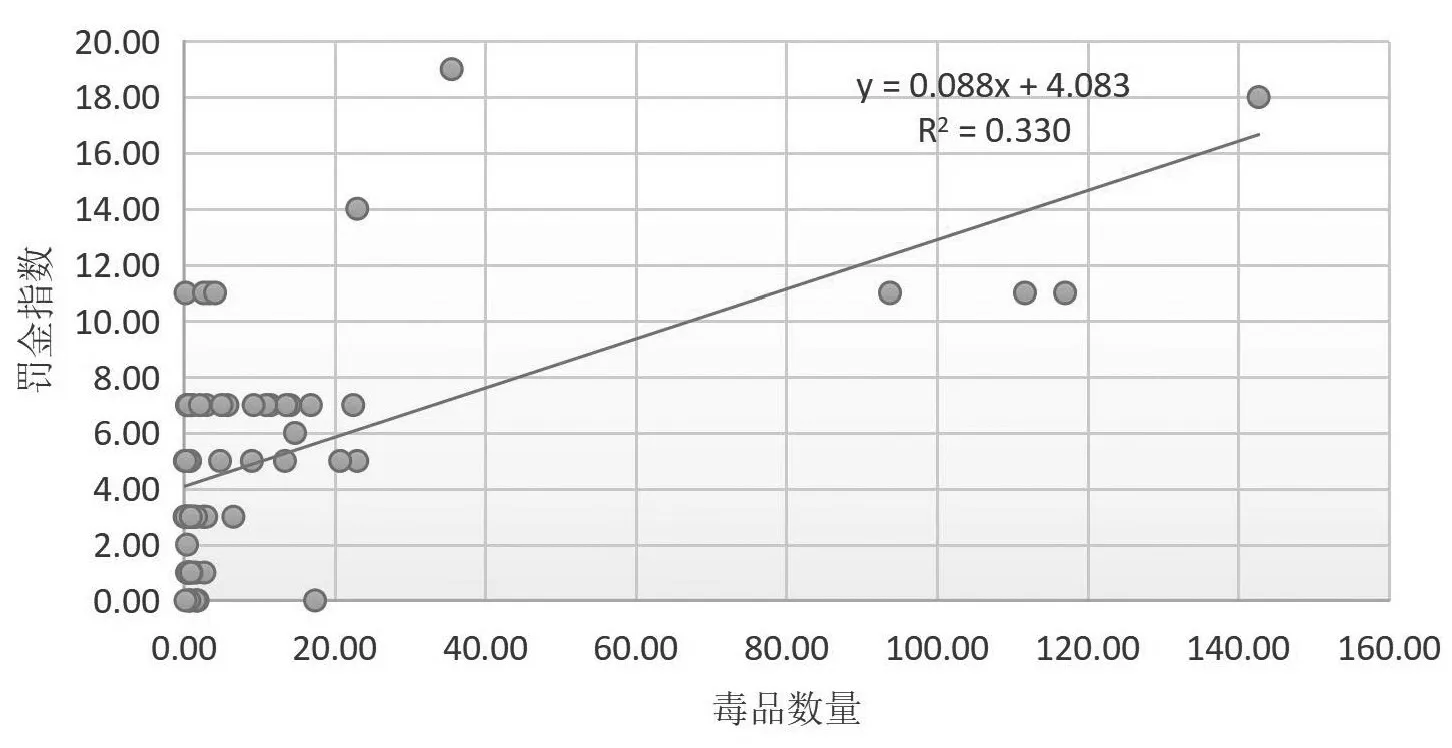

在相關性的研究中,我們發現運輸毒品罪的刑罰配置存在罰因不明、罰不當罪、進退失據等方面的問題。這些問題在毒品數量與刑罰指數散點圖中得到進一步的印證。第一,運輸毒品罪的刑罰指數大多位于10~15 的范圍,30 以上的2 例,10 以下的1 例,具有突出的高位分布特征。與圖1 相比,運輸毒品案件的刑罰指數遠高于販賣毒品案件的同類指數,與販賣毒品危害遠大于運輸毒品的情況截然相反。盡管結論僅對樣本負責,但由此也可看出端倪:施加于運輸毒品犯罪的刑罰確有不成比例的地方。第二,運輸毒品的刑罰指數并沒有顯示出隨毒品數量增長的態勢。上圖存在一條以15 為指數的直線,類似于高位截流的水壩:在刑罰指數為15 處,出現了眾多散點聚集且呈直線分布的狀態。一方面,涉案毒品數量成倍增加,而刑罰指數僵化于此;另一方面,刑罰指數為15 的散點數量眾多,說明被判處15 年有期徒刑的樣本占據了相當高的比例,形成了高位運行的堰塞湖。如圖4 所示:在這個罪刑反應僵化的堰塞湖中,運輸毒品50 克,判決15 年有期徒刑;運輸毒品300 克,判決15 年有期徒刑;運輸毒品400 克,判決15 年有期徒刑……堰塞湖之險在于它破壞了毒品犯罪罪刑對應的基本邏輯,有悖社會公平和行為指引的基本要求,嚴重危害毒品犯罪治理的自然生態。第三,運輸毒品罪表現出明顯的工具性,對其行為類型要從犯罪地位和危害做進一步的比較研究,化解運輸毒品罰因不明、罰不當罪、進退失據等方面的問題。從圖4 可以看出,運輸毒品罪很少有10 克以下標準毒品的案件,即單純運輸小額毒品的案件非常少。標準毒品數量多在100 克以上,又以200 克~400 克的案例最為多見。200 克標準毒品相當于200 克海洛因、冰毒或800克鴉片,這是一個便于個人隱藏、攜帶、運輸的數據,具有不以運輸毒品犯罪人意志為轉移的性質。這方面的性質還表現在以下兩個層面:一是運輸450 克~800 克標準毒品的案例極少,印證了再增加數量不便于個人(如人體)攜帶、運輸的判斷。另一個是沒有觀察到略低于50 克標準毒品的案例。標準毒品數略低于50 克是一個對運輸毒品犯罪人非常有利的數據,但這種有利于運輸毒品犯罪人的數據沒有反映到毒品犯罪的實際層面。這也是運輸毒品犯罪人難以反映自己利益,掌握自己意志的體現。這個意義上的犯罪人存在突出的工具特性,他們與他們的行為類型、地位、危害決不能與販賣、走私、制造毒品的犯罪行為(人)相提并論。

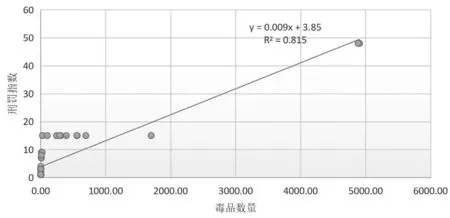

圖5 是走私、販賣、運輸、制造毒品罪中毒品數量與刑罰指數的散點圖。該圖同樣存在一個數值較大且過于偏遠的散點。而更多散點聚集在標準毒品1000 克以下,刑罰值15 以下的區域。為了更好地觀察散點聚集區的規律,我們刪掉最偏遠的點得到圖6 所示的情況。

受最高自由刑影響,圖6 散點也在刑罰指數15 處呈現直線分布的形態,但散點分布還算均衡,算不上高位聚集分布,有別于圖4 運輸毒品罪刑罰指數與毒品數量散點圖那樣的堰塞湖。主要原因如下:刑罰指數15 獲得了相對連續的支撐,在刑罰指數0~15 之間出現了兩個臺階式(兩個數集:1~4 和7~9)的數據支撐,表明走私、販賣、運輸、制造毒品罪在刑罰配置方面擁有明顯好于圖4 所示高位堰塞湖一般的反應態勢。但源于該類小額毒品犯罪案例過多,樣本聚集于1~10克標準毒品的情況非常突出。在樣本聚集于1~10 克標準毒品的同時,刑罰指數陡然上升,明顯存在線性關系不夠的問題。綜合比較上述函數圖,結合刑罰指數——毒品數量線性回歸分析表,可以得出以下結論:第一,販賣毒品罪的斜率最高,即毒品數量每增加1 克,刑罰指數的增加值較大。第二,非法持有毒品罪的線性回歸方程擬合優度最高,即回歸方程能夠很好地描述或代表數據樣本。非法持有毒品罪的量刑主要以查獲的毒品數量為主要量刑依據,同毒品數量的相關性較強,較好地體現了非法持有毒品罪的立法意圖。第三,在運輸毒品罪,走私、販賣、運輸、制造毒品罪與毒品數量的線性回歸分析中,甚至出現了刑罰指數陡然上升、高位堰塞湖等明顯缺乏線性關系的反應形態,顯示出罪刑關系線性不足的形態。相對來說,販賣毒品罪與非法持有毒品罪的回歸方程更有代表性,可以用作線性回歸方程研究的樣本。

圖4:運輸毒品數量與刑罰指數散點圖

圖5:走私、販賣、運輸、制造毒品數量與刑罰指數散點圖

圖6:走私、販賣、運輸、制造毒品數量與刑罰指數散點圖(刪除最偏遠點)

2.毒品數量——罰金指數的線性回歸分析。綜合毒品犯罪的經濟特征與樣本相關性研究的情況,財產刑對毒品犯罪罪刑關系配置具有關鍵性的影響。因此,我們對毒品數量與罰金指數的線性回歸問題展開專門分析,以反映毒品犯罪罪刑配置的根本問題。

表3:罰金與毒品數量線性回歸分析表29該表中樣本數據與各列數值標題的內涵同刑罰指數線性回歸分析表相同,不再另行說明。

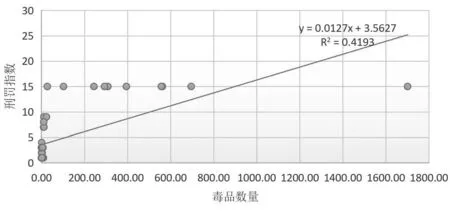

表3 描述了各毒品犯罪毒品數量和罰金刑的回歸情況,可用于分析樣本數據的代表性和變量之間的規律。從非法持有毒品罪和運輸毒品罪的R2 數值(分別為-0.010 和0.186)和sig 數值(分別為0.377 和0.29)可以得出該回歸方程對上述兩類毒品犯罪的擬合優度不高,變量間規律的顯著性較弱。可見,該回歸方程對這兩類毒品犯罪數據樣本不具有代表性。相對來說,走私、販賣、運輸、制造毒品罪和販賣毒品罪的擬合優度較高,也意味著這兩個罪與罰金的線性相關程度相對較高。

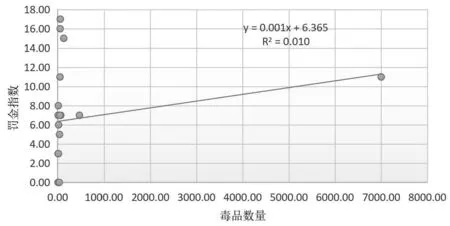

在圖7 非法持有毒品罪毒品數量與罰金的散點圖中,R2(0.010)接近為零,表示該直線與散點圖之間的擬合度較差,即毒品數量大小對有關犯罪人所處罰金數量之間沒有呈現出應有的線性關系。如圖所示,當毒品數量逐漸增加,罰金值并不必然增加,違背了最起碼的罪刑對應關系。

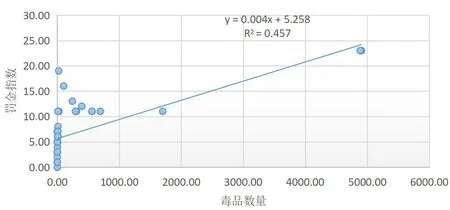

從圖8 可以看出,在毒品數量較小的區間,罰金指數存在隨毒品數量整體上升的形態,但在罰金指數10~15 之間,出現了毒品數量增長罰金指數反而降低的局部特征。這個特征也可稱之為毒品數量與罰金指數的局部逆相關特征,是一種嚴重違反罪刑階梯,有悖輕罪輕罰、重罪重罰基本要求的罪刑關系。對照走私、販賣、運輸、制造毒品數量與自由刑指數回歸方程的擬合優度(0.815),該罪與罰金指數回歸方程擬合優度(0.457)明顯偏低,說明罰金刑設置的問題更加突出。此外,在標準毒品數量大于1000 的標本中,盡管標本數量有限,但罰金指數明顯隨毒品數量增長。整體看來,R2 為0.457,擬合優度不夠接近1,直線同散點趨勢符合程度較弱。

在圖9 中,販賣毒品數量同罰金指數之間的擬合優度R2 為0.33,同樣不夠接近于1,但優于運輸毒品罪的相關指數。

圖7:非法持有毒品數量與罰金指數散點圖

圖8:走私、販賣、運輸、制造毒品數量與罰金指數散點圖

圖9:販賣毒品數量與罰金指數散點圖

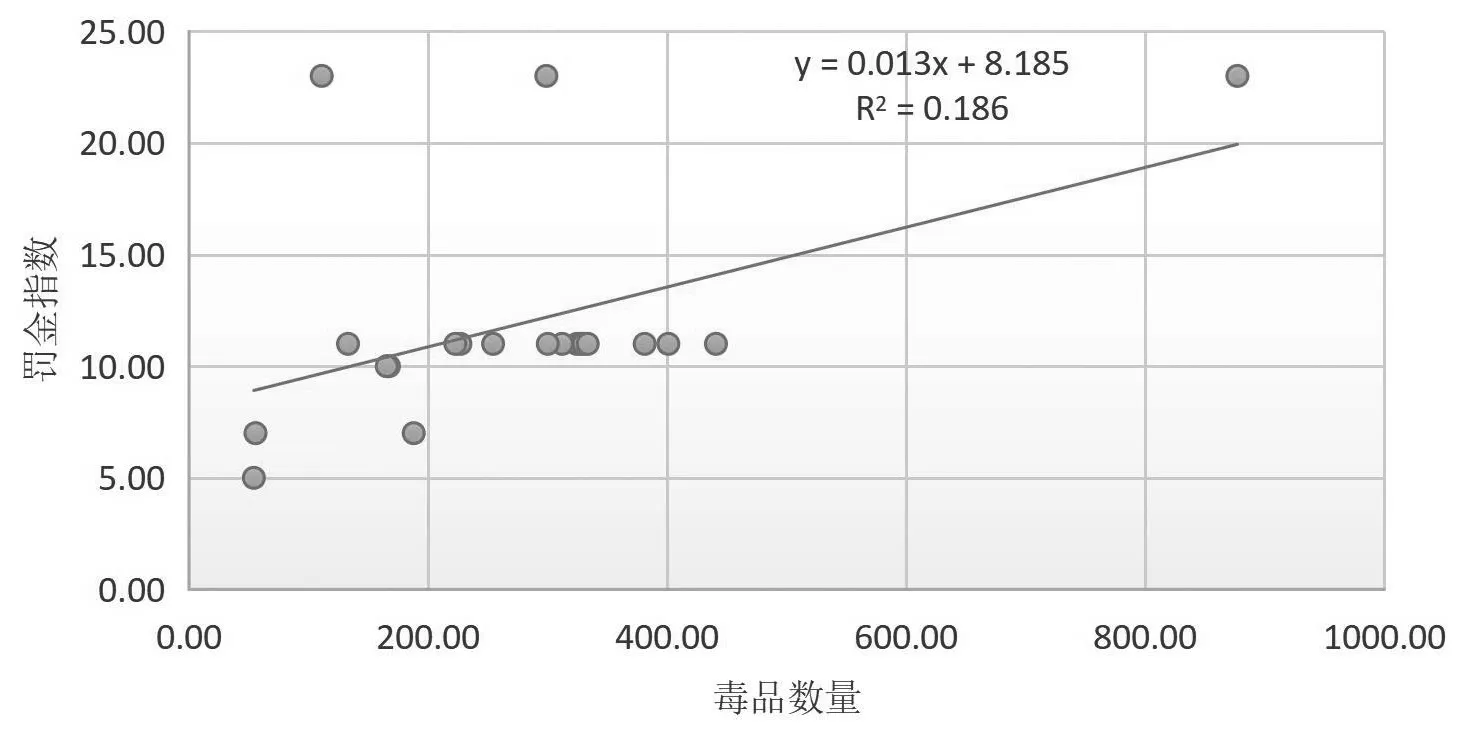

從圖10 可以直接觀察到散點分布同直線很不吻合,R2 值為0.186,嚴重偏離1。可見,在運輸毒品數量與自由刑指數中反映出來的問題同樣存在于罰金刑的相關指數中。第一,再一次出現了刑罰指數水平分布(沒有斜率,相關性嚴重不足)的問題。在罰金刑指數11 的直線上聚集了較多的樣本,相關毒品數量卻相差數倍。第二,在相關毒品犯罪中,運輸毒品數量與罰金刑的回歸方程擬合優度(0.186)繼續墊底,再一次印證了運輸毒品罪罪刑設置極不均衡的問題。第三,在運輸毒品罪的自由刑、財產刑設置全部失衡的條件下,我們不得不對運輸毒品的行為類型進行研究。亦如運輸毒品數量與自由刑指數散點圖反映出來的,運輸毒品罪的罪刑設置出現了罪因不明、罰不當罪、進退失據等方面的問題。歸結于立法層面,將罪因、危害完全不同的運輸毒品行為與走私、販賣、制造毒品行為并列,配置相同的法定刑,肯定是不合理的。司法層面的問題主要在于刑事司法政策的遲滯,沒有充分認識到運輸毒品犯罪行為人的不得已因素及其工具性質,機械適用法律,以致在運輸毒品與刑罰指數相關性分析中形成了局部逆相關、高位堰塞湖等反治理性特征。概而言之,源于有關毒品犯罪行為與犯罪人的差別,運輸毒品罪的行為類型有待專門立法的區別對待。

3.刑罰指數同罰金值的線性回歸分析。通過各毒品犯罪與罰金刑的線性關系發現了罰金刑設置的一些問題,但為了反映毒品犯罪罰金刑與自由刑設置的對比情況,我們對自由刑指數與罰金刑指數的相關性展開了進一步的研究。

圖10:運輸毒品數量與罰金指數散點圖

表4:自由刑——罰金的線性回歸分析表

從表4 可以看出,罰金指數與不區分類型毒品犯罪刑罰指數的整體線性關系值為0.582,整體線性關系較強。其中,尤以走私、販賣、運輸、制造毒品犯罪類型的刑罰指數同罰金值之間的線性關系最強。但其他毒品犯罪類型,例如販賣毒品、非法種植毒品原植物、容留他人吸毒等犯罪的刑罰指數同罰金指數之間的線性關系相對較弱,說明此三類毒品犯罪罰金多少同自由刑的輕重并無必然聯系。以“營利”性質最為突出的販賣毒品罪為例:該罪的刑罰指數——罰金指數的線性相關系數為0.352,高于容留他人吸毒(0.053)、非法種植毒品原植物(0.135)、非法持有毒品(0.218)等罪的同類系數,但低于運輸毒品罪的同類系數(0.482)。然而,相對于非法持有毒品、運輸毒品等罪來說,販賣毒品犯罪在以下兩個層面具有更為突出的經濟特性:第一,販賣行為的營利特性極為突出。販賣毒品具有遠高于非法持有毒品、容留他人吸毒、非法種植毒品原植物等犯罪行為的營利性質。從犯罪預防的角度來講,《刑法》應為販賣毒品犯罪行為配置更為明顯的經濟罰,以抑制該類犯罪的罪因。第二,販賣毒品行為人的財產能力遠高于運輸毒品行為人,也需要配置更為突出的財產罰,以滿足刑罰的針對性。但從表4 的數據來看,販賣毒品罪的“刑罰指數——罰金線性關系”不升反降,實屬南轅北轍。

綜合比較上述四個圖表(圖7~圖10),不難發現毒品犯罪的罰金刑設置存在更為嚴重的問題——最能體現毒品犯罪本質的財產刑無法折射毒品犯罪治理的財產罰。毒品犯罪具有突出的經濟特性,施加于它們的刑罰也該將財產的剝奪作為最重要的手段。然而,毒品數量與罰金刑指數的線性關系遠弱于相關的自由刑指數。這意味著毒品犯罪的罪刑配置未能反映毒品犯罪治理的基本要求。此外,在毒品數量與罰金刑指數的線性關系中甚至出現了局部逆相關特征,這是罪刑極不相稱的反應,亦可稱之為毒品犯罪財產刑配置及其司法的方向性問題——毒品增加,罰金反而減少,這是非常極端的情況。它比高位運行、罪刑僵化(反應不足)的堰塞湖危害更大。

四、余論

通過有關樣本毒品數量、刑罰、文化等變量之間的相關性和線性關系的對比分析,我們發現毒品犯罪的行為類型、罪刑輕重、量化結構等方面出現了較多的問題。這些問題未必能解釋毒品犯罪越禁越多的現象,但肯定削弱了刑法反應及其刑罰配置的合理架構,不利于毒品犯罪的系統治理。

第一,獨立設置運輸毒品罪的行為類型。在有關毒品犯罪行為——刑罰指數的相關性研究中,運輸毒品犯罪行為與刑罰指數(包括自由刑指數、罰金刑指數)的相關性最差。存在于罪因不明、罰不當罪、罪刑失衡等層面原因導致運輸毒品罪的刑法規制進退失據,亟待重新界定。在此之中,作為一種明顯具有工具意義的犯罪行為,去工具化的反應應當優先瞄準驅使他們運輸毒品的有關因素——制造、走私、販賣毒品的人與需求,貧窮帶來的不得已犯罪的窘況。很顯然,制造、走私、販賣毒品的行為具有更為突出的主導性,它們才是運輸毒品犯罪行為的根本所在。因此,運輸毒品是有別于制造、走私、販賣毒品的行為類型,罪因、罪質相差甚遠,不可混同于相同的罪刑配置。

第二,承認毒品犯罪的經濟本質,完善財產刑配置以刑止刑。《刑法》對毒品犯罪的介入存在兩條進路:以妨害社會管理秩序法益介入,或從毒品犯罪的經濟特征出發。確立毒品經營的經濟本質或特征,消解毒品犯罪的極端性質,完善以罰金、沒收財產為主的財產刑配置,以刑止刑,限制、廢除毒品犯罪的死刑。若從妨害社會管理秩序的角度介入,毒品數量越禁越多,毒品問題愈演愈烈,勢必存在罪刑加碼的沖動。認識到毒品的食藥本性,具有合理使用的藥理基礎和歷史傳統,是人類對毒品的濫用危害了人類社會自己,而毒品經營更是毒品濫用的催化劑。研究現有的毒品犯罪,居于主導地位的非法種植毒品原植物,走私、販賣、運輸、制造毒品等無不是依托毒品市場非法經營毒品的行為。從毒品經營等角度來看:非法持有毒品是毒品經營的必備行為;對制毒物品與毒品原植物種子、幼苗的規制源于毒品經營預備行為的危害,均因非法經營毒品入罪;吸食毒品侵犯自己法益,僅具有施加保安處分的必要性,相關引誘、教唆、容留、欺騙、強迫他人吸毒的行為更要根據行為自身的性質進行甄別。認識到毒品犯罪實乃非法經營毒品的本質,財產刑的作用急劇上升。毒品犯罪現有的罰金刑配置,全部采用“并處或者單處罰金”“并處罰金”或“并處罰金或者沒收財產”這種堪稱“極不確定的罰金刑立法”。與之相反,廣泛運用于經濟犯罪的數額罰金、倍比罰金制度并未得到采用。這些都是罰金刑與自由刑、毒品數量相關性差的重要原因。

罰金刑的改善將對毒品犯罪治理起到兩個方面的重要作用。一方面,強化財產刑的指引,限制、廢除毒品犯罪的死刑,改善毒品犯罪的刑罰結構。但從量化研究的結果來看,毒品犯罪的財產刑配置甚至出現了毒品數量增長罰金反而減少的逆相關特征,違背罪刑配置的基本要求,尚不足以支撐廢除死刑后的毒品犯罪治理需求,亟待改進。另一方面,罰金刑的強化將撫平它與沒收財產刑之間的鴻溝,形成相對連續的財產刑反應體系。在罰金刑的量化研究中,經常出現罰金指數低端集中的現象,這是罰金刑適用不足的表現。低端集中的罰金指數與沒收財產指數之間形成巨大的空檔,形成財產刑指數的斷裂式反應。斷裂式存在的財產刑有悖罪刑階梯與犯罪治理的系統性要求,需要通過罰金刑的強化去銜接、彌補。

第三,拓展自由刑空間,打破刑罰配置的隔板。在毒品數量與自由刑指數的相關性研究中,出現了樣本聚集于刑罰指數15 呈直線分布,相關性嚴重不足的形態。不妨將刑罰指數15 稱作自由刑的隔板。在隔板之上,依然存在零零星星的樣本。關鍵是樣本聚集于自由刑隔板層面的現象反映了自由刑的線性配置在此受阻的問題。很顯然,這個問題可以通過自由刑空間的拓展得到一定程度的釋放。自由刑空間的拓展存在兩個方面的主要路徑:其一,刑罰指數15 代表的有期徒刑期限需要適當延伸。這是打破自由刑隔板,形成自由刑線性反應的自然要求。其二,數罪并罰自由刑限制加重的制度也是阻止自由刑線性反應的隔板。在死刑立法與執行數量居高不下的條件下,自由刑隔板的打通抑或自由刑空間的拓展不算是難以接受的重刑。更何況,這也是限制、廢除毒品犯罪死刑的重要條件。從毒品犯罪越禁越多的情況來看,毒品犯罪的死刑配置既沒有起到應有的遏制作用,還招致了大量的批評,實在是得不償失。