《九歌》人稱辨疑

張 雅

內容提要:《九歌》所述乃楚國神靈祭祀儀式,對此研究者并無異辭,但《九歌》究竟是祭祀儀式專用的祭歌,還只是屈原以個人視角敘述觀感、鋪陳想象并借以抒寫情志的詩作,迄今仍然存在分歧。而所以如此,即與《九歌》文本中賓主彼我之辭的復雜難辨有關。因此,與詩歌主旨的整體判斷同等重要的,是對不同篇章中人稱的分布特征與情節脈絡之間的內在聯系的深入考辨。

朱熹指出:“《九歌》諸篇,賓主彼我之詞,最為難辨。”(《楚辭辯證》)縱觀《九歌》諸篇,其中自稱如吾、余、予,對稱如子、汝,他稱如君、靈、靈保、觀者等,隱然指示著儀式上的不同人物和角色,而構成一個個人神交流的生動場景。但是它們究竟所指何人,歷代研究者的見解頗多歧異,成為《九歌》研究中最難解決的疑難問題。

一 《九歌》人稱指謂之歧解

顯而易見,弄清這些人稱的真正所指是理解《九歌》的先決條件。但《九歌》組詩的人物稱謂復雜飄忽,不僅給理解其中的神靈祭祀儀式造成較大障礙,也影響到對組詩主旨乃至性質的判斷。

首先從“靈”的稱謂說起。《說文》云:“靈,靈巫也。以玉事神。”作為從祭神儀式而來的組詩,《九歌》以“靈”字指代祭神的靈巫似屬常情。然而,《九歌》中的“靈”字所指為誰卻眾說紛紜。以《云中君》為例:

靈連蜷兮既留,爛昭昭兮未央。蹇將憺兮壽宮,與日月兮齊光。龍駕兮帝服,聊翱游兮周章。靈皇皇兮既降,猋遠舉兮云中。

王逸云:“靈,巫也。楚人名巫為靈子。”“言巫執事肅敬,奉迎導引,顏貌矜莊,形體連蜷,神則歡喜,必留而止。”今人湯炳正也認為:“靈,即巫,此指扮云神的男巫。”其依據是:“古人認為神之顯靈必有光。《離騷》:‘皇剡剡其揚靈兮’,‘爛昭昭’與‘皇剡剡’同義。”然蔣驥以為:“《九歌》凡言靈者皆指神,無所謂巫者。……《九歌》皆主祭者與神酬酢之辭,今獨以《少司命》《河伯》為卑,而為巫言以接之,又以《山鬼》為賤,而通體皆設為鬼語,篇中本無明文,不知誰為分別耶?”認為詩中出現“靈”者皆為神現,并非巫的扮神行為。于是對《九歌》的“靈”字形成三種理解——巫、扮神之巫、神靈。先秦時期,楚人“信巫鬼,重淫祀”(《漢書·藝文志》),巫于楚國地位頗高。因此,“靈”在《九歌》中的含義常游離于神與巫之間,說明楚巫具有較強的神靈扮演職能。

其次,《九歌》出現了不少第一人稱,如吾、余、予等。例如:“捐余玦兮江中,遺余佩兮澧浦”(《湘君》)、“紛吾乘兮玄云”(《大司命》),“芳菲菲兮襲予”(《少司命》),“君思我兮不得閑”(《山鬼》)等。《東君》起首云:

暾將出兮東方,照吾檻兮扶桑。撫余馬兮安驅,夜皎皎兮既明。

王逸注:“日始出東方……吾,謂日也。”但是朱熹卻以為:“吾,主祭者自言也。言吾見日出東方,照我檻楣,光自扶桑而來,即乘馬以迎之,而夜既明也。”蔣驥云:“篇中凡言‘余’、‘吾’者皆祭者自謂。”湯炳正則認為:“以上為迎神女巫所歌。言太陽將出于東方,己乘馬安驅以迎東君。”這種分歧直接影響到《九歌》角色關系和祭祀儀程的理解。如“照吾檻兮扶桑”中的“吾”字,若“吾”指神靈,說明此時神靈已現;若指靈巫,說明此處為儀式中的迎神環節,神靈尚未降臨。

再次,也有人稱相同,但指代不同的情況。如《大司命》:

廣開兮天門,紛吾乘兮玄云。令飄風兮先驅,使凍雨兮灑塵。……高飛兮安翔,乘清氣兮御陰陽。吾與君兮齋速,導帝之兮九坑。

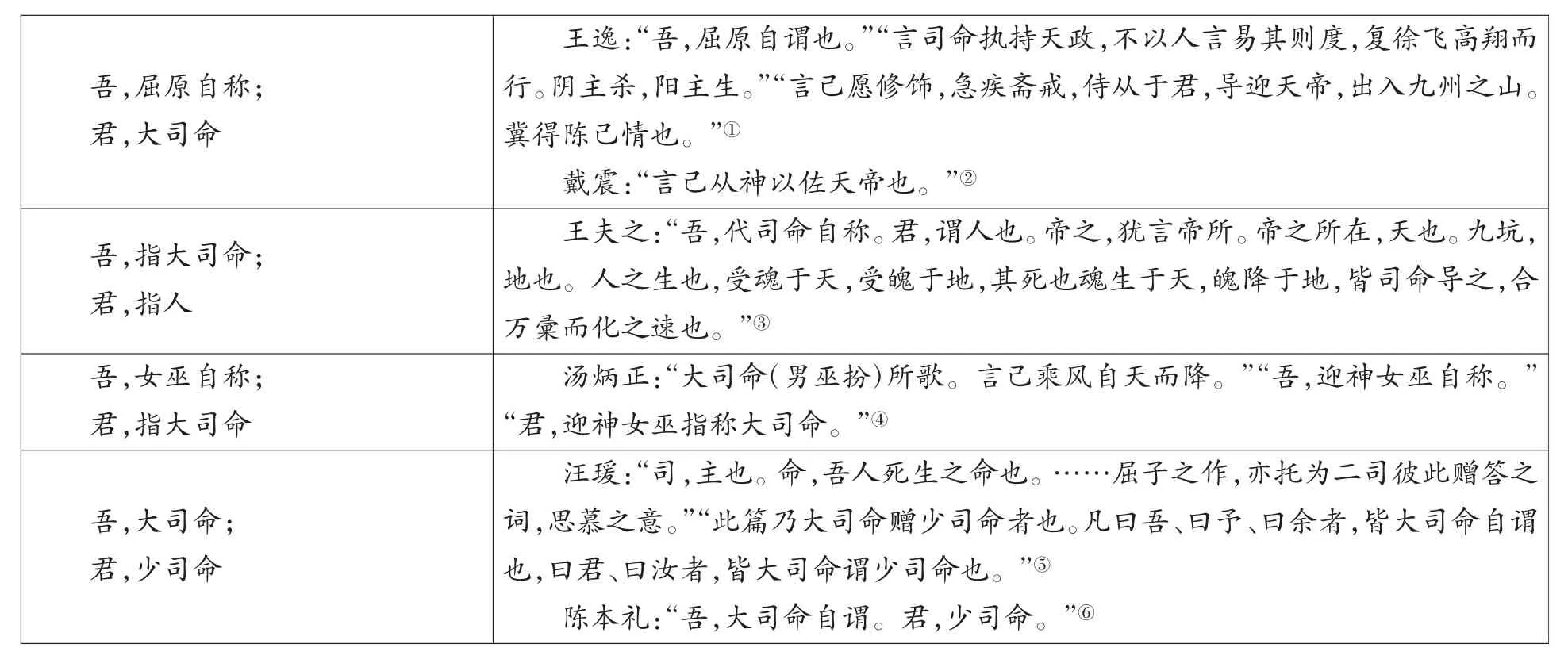

本章“吾”字兩見,即“紛吾乘兮玄云”“吾與君兮齋速”。王逸認為“紛吾乘兮玄云”中的“吾”乃“謂大司命”,“吾與君兮齋速”中的“吾”是“屈原自謂也”。而湯炳正雖也認為兩個“吾”字含義不同,但以為第一個“吾”是“大司命自稱”,表明“天門大開言神將從天而降”;第二個“吾”是“迎神女巫自稱”,其后的“君”乃“迎神女巫指稱大司命”。顯然,湯炳正認為該詩的敘述視角是巫覡對歌。而在王逸的注解中,兩個“吾”字則變成了作者自稱,認為本詩以事神比事君,乃“托之以諷諫”。在《大司命》篇,不僅兩個“吾”是爭論的焦點,“吾與君兮齋速”中的“吾”“君”二字也較難形成統一的答案,詳見下表。

由表可知,“吾”可以是大司命、女巫或作者自稱;“君”亦包含了大司命、少司命、人三種截然不同的理解。由于原始資料的匱乏,我們很難從現有文獻中推斷出這些人稱的真正含義。但是,“吾”與“君”二字的不同含義,揭示了本詩具有成為巫覡對歌、伴神巡游、相慕戀歌等多種敘述視角的可能性。

①[漢]王逸:《楚辭章句》,第55 頁。②[清]戴震:《屈原賦注》,上海古籍出版社,2018 年,第42 頁。③[明]王夫之:《楚辭通釋》,《楚辭文獻集成》第十冊,廣陵書社,2008 年,總第6869~6870 頁。④湯炳正、李大明、李誠等:《楚辭今注》,第59 頁。⑤[明]汪瑗:《楚辭集解》,《楚辭文獻集成》第四冊,總第2910~2912 頁。⑥[清]陳本禮:《屈辭精義》,《楚辭匯編》第五冊,新文豐文化出版公司,1986 年,第316 頁。

二 《九歌》人稱所指的判斷依據

由前文可知,歷代研究者對《九歌》的評注各有依據,或依楚地祭神習俗,或據神話傳說與傳世文獻的記載,或對比楚簡中關于所祭神靈及儀程的記錄,抑或是結合屈原身份與遭憂等境遇的推斷,進而試圖建立對組詩敘述視角更為合理的評析。因此,這些看似簡單的人稱與話語歸屬辨析,卻能折射出歷代學者對《九歌》性質的理解。

以“君”字為例。一方面,《九歌》中有三篇詩歌以“君”為題,分別是《云中君》《湘君》《東君》。湯炳正依楚簡考察認為:“江陵天星觀一號楚墓竹簡記楚人祭‘云君’,亦即云神,與《九歌》之《湘君》、《東君》之名同例。”從楚簡可知,“君”字的含義應與《九歌》相同,同是對神靈的敬稱。另一方面,除了敬辭之外,因王逸等人認為《九歌》具有諷諫屬性,所以“君”有暗指君王之意。《山鬼》云:“君思我兮然疑作。”王逸注:“言懷王有思我時,然讒言妄作,故令狐疑也。”《湘君》載:“君不行兮夷猶,蹇誰留兮中洲?”“望夫君兮未來,吹參差兮誰思?”從詞意來看,“夫君”是妻子對丈夫的稱呼。王逸云:“君,謂湘君”,其與“湘夫人”為配偶神。而《云中君》篇末言:“思夫君兮太息,極勞心兮忡忡。”王逸注:“君謂云神。五臣云:‘夫君,謂云神,以喻君也。’……此章以云神喻君,言君德與日月同明,故能周覽天下,橫被六合而懷王不能如此,故心憂也。”朱熹云:“夫君,謂神也。”他認為:“云中君,謂云神也。此篇言神既降而久留,與人親接,故既去而思之不能忘也,足以見臣子慕君之深意矣。”由此可知,“君”于本詩應暗含了君王之意。然湯炳正在本詩中并沒有提及前人“托之以諷諫”(《楚辭章句》)的觀點,其言:“夫君,彼君,指云神。以上眾女巫所歌。言云中君既來復去,橫游四海,令人思念。”“夫君”這一稱謂,究竟是單指云神,還是蘊含了楚王之意?這的確是難辨之題。因為“君”之含義直接指向《九歌》的性質問題,即組詩到底是楚國祭神儀式中的樂歌,還是屈原編創后的言志詩歌?若取王逸諷諫說,本詩篇末則暗喻屈氏忠君不得的感慨,“君”指楚王。然而,蔣驥認為:“蓋《九歌》之作,專主祀神。祀神之道,樂以迎來,哀以送往。欲其來速,斯愈覺其遲;欲其去遲,斯愈覺其速。固祭者之常情也。作者于君臣之難合易離,獨有深感,故其辭尤激云耳。夫豈特為君臣而作哉!今欲牽附于事君不答之意,而并所祀之神,皆以為不見答,其于作歌之旨殊背。”蔣驥的這段論述十分篤定,他認為組詩中的憂怨之詞是祭者應有的情緒,與事君無關,而屈原身處求君不得的境遇,這種情緒就顯得更為理所應當了。由上可知,研究者對組詩性質的認識,左右了其對人稱及話語歸屬的看法。

還有一例,《東君》:

駕龍辀兮乘雷,載云旗兮委蛇。長太息兮將上,心低徊兮顧懷。羌聲色兮娛人,觀者憺兮忘歸。緪瑟兮交鼓,簫鍾兮瑤簴。鳴篪兮吹竽,思靈保兮賢姱。

該篇有兩個爭議較大的問題:一是“長太息兮將上,心低徊兮顧懷”的究竟是誰?二是“思靈保兮賢姱”中“靈保”又是誰?

關于第一個問題,王逸云:“言日將去扶桑,上而升天,則徘徊太息,顧念其君也。”說明本句是靈巫(或屈原自飾為巫)說的話。靈巫迎神,繼而伴神升空,而后因時刻掛念君王,才有低徊之說,再次體現出《章句》理解的君臣遇合視角。朱熹云:“乘此車以往迎日,又以驟登高遠,而低徊顧懷,遂見下方所陳鐘鼓竽瑟聲音之美,靈巫會舞容色之盛,足以娛悅觀者,使之安肆喜樂,久而忘歸。”由于朱熹認為《九歌》的話語多為主祭者視角,因而低徊之人是主祭者。蔣驥云:“言神降也。……上,升神座也,言神之上而顧懷,以下文所陳聲色之盛,足以娛人忘歸故也。”蔣氏認為組詩均為祭神樂歌,因此本句的主語應為東君,即東君降臨,被華麗樂舞吸引之后低徊顧懷。王夫之也認為:“日出委蛇之容,乍升乍降,搖曳再三,若有太息低徊顧懷之狀,晶光炫采,如冶金閃爍,觀者容與而忘歸。此景唯泰衡之顛及海濱觀日能得之。”《東君》乃日神典禮,王夫之的這段評析則以太陽升空的情景為主要參考,他認為作者形象地刻畫出太陽于清晨升天,先“將上”再“顧懷”,表明日神升空既有平穩上升之姿,又有搖曳騰空之貌,十分符合太陽升空的自然規律,只是作者將這種情狀擬人化處理,才有“低徊”之說。林云銘也說:“日將升時,必盤旋良久,而后忽上。”因此王夫之提出:“熟繹篇中之旨,但以頌其所祠之神。”綜上可見,《九歌》人稱的理解,多與學者對《九歌》性質的認識緊密相關。

關于第二個問題“靈保”的指稱,洪興祖云:“靈保,神巫也。”蔣天樞曰:“靈、保分釋,非也。靈保,即詩之‘神保’,彝銘之‘圣保’,皆祖考或先祖之代稱。”按此,“靈保”或為祖先神之名。《史記·封禪書》載:“秦巫祠社主、巫保、族纍之屬。”靈巫與巫保相近。黃靈庚曰:“靈保,猶靈子。甲、金古文、楚簡保字……從人、從子,象抱子。……保子,平列同義,保猶子也。楚人名巫曰靈子,亦曰靈保。”姜亮夫則認為“靈保非多人不可”,即群巫。湯炳正認為“靈保”是“扮東君之巫”。以上說法均有一定道理。本文認為“思靈保”說明“靈保”并沒有在場,因而“靈保”應該不是當時儀式上的靈巫,而為神名。但還有一種情況,若本詩不是祭神樂歌,只是“舉迎日典禮賦之”,那么“靈保”也有可能是楚國高等級巫師,或是職司樂舞之巫,本句的話語歸屬為作者自述。

《九歌》人稱的理解,主要分為五類:第一,王逸對組詩的注解中始終貫穿了“托之以諷諫”的思想,因此《楚辭章句》中常見“屈原自謂”等判斷,而“君”字常會引申為君王,以事神之難比忠君之苦;第二,朱熹強化了祭歌的觀點,因此《楚辭集注》中多有“主祭者之詞”與“代神自稱”的判斷;第三,蔣驥堅信《九歌》是祭神樂歌,以為樂神、怨神是祭者應有的情緒,并無托物言志之意,因此吾、余等稱謂皆為神語,抑或扮神靈巫之詞;第四,戴震認為《九歌》絕非祭神樂歌,因此《屈原賦注》中多見“己從神”之判斷,而“己”意味詩中描述的情景多為作者所見、所想、所憶;第五,湯炳正認為《九歌》為巫覡對歌,因此《楚辭今注》中多“迎神女巫自稱”或“男巫扮”等判斷。

三 對《九歌》人稱與話語歸屬的反思

綜上,歷代研究者對《九歌》人稱的理解各有不同的判準,那么《九歌》真正的敘述視角是否有跡可循?

從《九歌》十一篇題名來看,除送神曲《禮魂》外,其余篇目均以神靈之名作為詩歌的篇名,因此,組詩以楚地祭神儀式或神靈傳說為主體脈絡當無可疑。聞一多認為:“九章中的迎送是歌中人物自相迎送,或對假想的對象迎送,與二章為致祭者對神的迎送迥乎不同,換言之,前者是粉墨登場式的表演迎送的故事,后者是實質的迎送的祭典。”聞氏所言二章即迎、送神曲《東皇太一》《禮魂》,九章為其余九首詩篇。按此說,九章為“樂神而作的藝術性的九歌”。既然《九歌》除了迎、送神曲之外,其余篇章都是表演神靈的故事,那么從組詩的內容線索入手,分析各個人稱與行文脈絡之間的邏輯關系,或許能看清其中的人稱所指。

以《大司命》為例。該詩人稱的最大特點是所有人稱代詞均出現在詩歌前半部,即吾、君、女、予、帝、靈、余。從“壹陰兮壹陽,眾莫知兮余所為”之后,并無任何代稱出現。這樣的人稱分布勢必與詩歌內容密切相關。朱熹云:“大司命,陽神而尊,故但為主祭者之詞。”蔣驥曰:“吾,主祭之詞。予者,代神自稱。君與女,皆指神,君尊而女親也。”湯炳正曰:“‘大司命’為男性神,‘少司命’為女性神。本篇乃女巫迎祭男神之辭,下篇(《少司命》)乃男巫迎祭女神之辭,皆表現男女相慕之意。”歷代研究者更多還是從組詩的主旨性質入手,對人稱及話語歸屬加以評析。然本文以為,《大司命》中的人稱分布情況十分特殊,這個線索不能被輕易忽視。該詩前半部主要由祭神場景構成,“吾”始乘玄云、“吾與君”齊速遨游,結合前文可知,第一個“吾”指大司命,第二個“吾”是屈原自稱,其后“君”指大司命。這又是一段以事神比事君的故事,只是兩個“吾”字同時出現混淆了對故事線索的理解。那么,該詩后半部為何沒有出現代詞?

筆者以為,人稱高度集中在詩歌前半部,說明此處描述以作者與神同游的祭神故事為主要內容,而后面沒有代詞出現,表明后文描述的人稱只有一人,抑或皆為作者自己的抒情之詞。從內容可知,后半部故事很可能也是借求神之事,抒寫作者心中遭憂的情緒。然蔣驥云:“或謂《九歌》本非以祀神,特假題以寓意,然則東皇、國殤、禮魂,無意可寓者,又安屬也?”蔣氏是祭神樂歌說法的忠實擁躉,他不以托之諷諫為旨,認為大司命降臨巡查,是受到上帝委派,其降臨不由祭神所致,云:“人命至大而神主之,其尊甚矣,其離與合,人孰敢參預其間哉?”但是,如果判定本篇是祭歌,且與《少司命》互為對歌,而《少司命》的文辭基調卻更為“樂觀”,例如:“滿堂兮美人,忽獨與余兮目成。”這與《大司命》中“愁人兮奈何”的情緒不同。況且,從祭歌創作立場出發,《大司命》中的“離合”“愁人”等詞與祭歌頌神的創作初衷不符。林云銘曰:“篇中‘壽夭’二字,是前面眼目;‘離合’二字,是后面眼目。”若前半部“壽夭”乃大司命的職責,那么后半部“離合”應更多指凡間之事。因此,從該詩的人稱線索可以大膽推測,詩歌前半部以祭祀大司命為旨,描述了神靈主掌“壽夭”的故事;后半部主要表現了君臣離合之意。詩歌特殊的人稱分布,將全詩分為前、后兩部,兩部分明顯的稱謂線索與故事內容相吻合,揭示了本篇既有迎祭神靈之敘意,也有言志于詩的旨趣。

再如《東君》,其人稱出現的順序是:吾→余→觀者→靈保→靈→余→余。其中三個“余”字的含義,是辨析本詩角色關系的關鍵。

第一,“暾將出兮東方,照吾檻兮扶桑。撫余馬兮安驅,夜皎皎兮既明。”如前所述,“余馬”是迎神靈巫的坐騎,因為下文“龍辀”才是“東君”出行的工具,“余馬”不應為日神等級所用。孫作云說:“《九歌》中凡言龍者多為神巫之語,言馬者多為祭巫之詞。”由此可知,“余”只能是主祭巫師的代稱(或屈原自稱)。“吾”“余”皆為祭者自稱。

第二,“操余弧兮反淪降,援北斗兮酌桂漿。”本段出現了全詩第二個“余”字。王逸曰:“言日神來下,青云為上衣,白霓為下裳也。日出東方,入西方,故用其方色以為飾也。”湯炳正認為:“以上四句乃東君自許之言。”青云、白霓、援北斗、射天狼都不是一般神靈所能承載的意象,此“余”字應指東君(由靈巫扮演)。

第三,“撰余轡兮高馳翔,杳冥冥兮以東行。”朱熹云:“言日下太陰,不見其光,杳杳冥冥,直東行而復上出也。”王夫之云:“余,代東君自稱。”湯炳正以為:“以上乃東君所歌。”本文認為此句乃作者自稱,非東君言。林云銘曰:“開首‘撫余馬’,是日將出而迎其神;結尾‘撰余轡’,是日將入而送其神;篇中‘靈之來’,是日方中而悅其神。按節鋪敘甚明。乃舊注把‘余’字俱作日自稱,已覺不成文理,況其錯誤又不止此乎!”從詩句意象考察,“余轡”與上文“余馬”對應,同屬靈巫之用。前一句“操余弧兮反淪降”之“余”指扮神之巫,說明東君已降臨。在本句中,若“余”字仍指東君,說明日神再次“高馳翔”,又怎么會有“杳冥冥”的幽暗場景呢?因此,本段中的“余”字不應指日神,“撰余轡”的主語是主祭靈巫或作者自稱,且與開首“撫余馬兮安驅,夜皎皎兮既明”相呼應。《東君》描述了日神升天及與惡星激戰的場景,其故事性較強,情節連貫。因此,僅從人稱字面含義或詩旨入手,很難厘清其在詩歌中的意義,應結合故事線索加以分辨。

綜上所述,《九歌》人稱之所以難辨,是因為很難獲得關于《九歌》形成的準確而全面的信息,也很難了解人稱使用的具體語境,所以造成了組詩敘述視角的模糊。《九歌》的性質在沅湘祭歌、古代樂歌、國家祀典、直賦祭神之事等不同觀點間徘徊,歷代諸說對組詩主旨的先入之見致使研究者很難進入人稱本身,判斷其話語歸屬問題。本文通過對前賢分歧的梳理,考察其判斷依據,認為相較于主旨優先的闡釋原則,應同時注意不同篇章中人稱的分布特征,及其與故事脈絡之間的內在聯系。