黃埔名將李宗仁的抗戰精神和愛國情懷

□ 韓淑芳

李宗仁(1891年8月13日—1969年1月30日),廣西桂林人。黃埔軍校南寧分校總負責人、黃埔軍校校務委員會委員,國民革命軍陸軍一級上將,中華民國代總統,抗戰時期任中國第五戰區司令長官。1938年,李宗仁在震驚世界的臺兒莊大戰中,凝聚一切可以團結的力量,同仇敵愾,共御外侮,取得了中國人民抗日戰爭以來正面戰場的偉大勝利,堅定了中國人民抗戰必勝的信心。1965年,漂泊海外16年的李宗仁毅然回歸祖國,希望盡余生之力促成祖國統一大業。

建勛臺兒莊

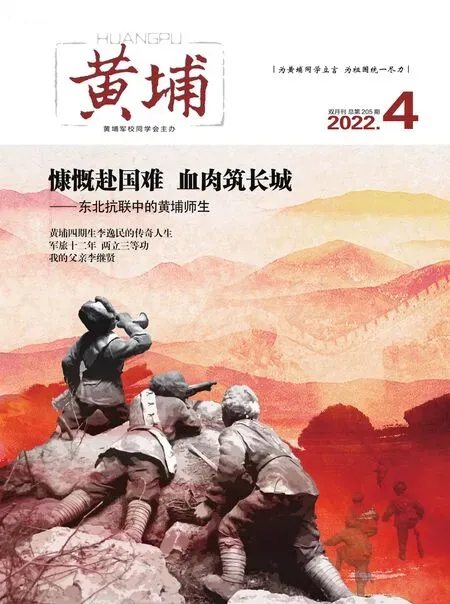

/ 蔣介石(中)、李宗仁(左)、白崇禧視察臺兒莊。

/ 坐鎮前線指揮臺兒莊戰役的李宗仁。

周密部署。1937 年12 月13日,日軍攻占南京,乘勢進犯津浦線南段。12 月下旬,津浦線北段日軍進攻山東,其第10 師團渡過黃河占領濟南后沿津浦線南下,呈南北夾擊之勢的兩路日軍兵鋒直指津浦線上的戰略重鎮徐州。日軍一旦占領徐州,勢必西進鄭州、南攻武漢。臺兒莊地處山東南大門,是徐州東北之門戶,京杭大運河橫貫全境,自古就是南北漕運樞紐,同時又是臨城至趙墩的鐵路支線,北連津浦線,南接隴海線,設有南北兩個火車站。臺兒莊因水路、鐵路交通便利,素有“水旱碼頭”之稱,也是南下徐州的最后一道屏障,戰略地位十分重要,因此中日雙方勢必在此浴血爭奪。李宗仁根據臺兒莊城的地形特點制定戰略計劃,以善于防守著稱的孫連仲第二集團軍駐守臺兒莊。其中,黃樵松第27 師、張金照第30 師分別布防在運河一線以及臺兒莊西部;池峰城第31 師主力堅守臺兒莊城內,并以部分兵力分置臺兒莊東西兩側,用以支援城內作戰。當城內的巷戰打到膠著狀態時,再由裝備精良的湯恩伯第20 軍團在棗莊以北的抱犢崮山區拊敵之背,對日軍進行南北兩面夾擊。

感化宿敵泯宿怨。日軍第五師團長板垣征四郎曾經講過這樣一段話:“從中國民眾的心理上來說,安居樂業是其理想,至于政治和軍事,只不過是統治階級的一種職業。……所以,從一般民眾的民族發展歷史上來說,國家意識無疑是很淡薄的。無論是誰掌握政權,誰掌握軍權,誰負責維持治安,這都無礙大局。”然而,當板垣征四郎親自掛帥進攻臨沂的時候,怎么也想不到,中日全面開戰之初不堪一擊的中國軍隊會迸發出巨大的戰斗力。當時駐守臨沂的是龐炳勛第40軍,此人在內戰中善于保存實力,但是在民族危亡時刻,龐炳勛率軍苦戰臨沂,面對日軍的精銳部隊毫不畏懼。幾天的搏殺消耗,龐軍漸感不支,情勢十分危急。李宗仁命令張自忠第59軍趕往增援。由于內戰中龐炳勛曾偷襲過張自忠的軍營,致使張自忠險些喪命,因此,張自忠雖然表示愿為抗戰犧牲一切,但是唯獨不愿意支援龐炳勛。李宗仁從抗戰的民族利益出發,曉之以大義,使張自忠毅然摒棄前嫌,支援宿仇龐炳勛,二人攜手并肩作戰,使臨沂戰局得以扭轉,將板垣師團阻擊在臨沂一線,最終使日軍磯谷廉介第10師團孤軍深入臺兒莊,為最終的臺兒莊大捷創造了重要條件。李宗仁在《回憶錄》中寫道:“臨沂一役最大的收獲,是將板垣、磯谷兩大師團擬在臺兒莊會師的計劃徹底粉碎,造成爾后臺兒莊血戰時磯谷師團孤軍深入為我圍殲的契機。”

接納川軍,共同御敵。在軍閥混戰的年代,川軍是一支不可忽視的力量,當抗戰烽火燃起的時候,川軍毅然出川抗戰,但是因為其裝備落后等原因,各個戰區(一戰區程潛,二戰區閻錫山)都不想讓其加入,而李宗仁堅信“無不可用之兵,只有不可為之將”,毅然將川軍收入第五戰區。3月的魯南春寒料峭,當川軍身著單衣、腳踏草鞋來到臺兒莊前線,李宗仁沒有急于分配任務,而是先為這支部隊補充槍支,讓千里迢迢趕來的川軍有了歸屬感。在滕縣保衛戰中,裝備極其落后的“雜牌軍”川軍在師長王銘章的帶領下,以土造的機槍、步槍、手榴彈和大刀片重創了日軍有“鋼軍”之稱的兩個精銳師團,阻擋日軍三天三夜,為臺兒莊中國軍隊的布防爭取了寶貴的時間。李宗仁在《回憶錄》中寫道:“若無滕縣之苦守,焉有臺兒莊之大捷。”可見滕縣保衛戰的重要作用和意義。

親赴前線,坐鎮指揮。臺兒莊戰役期間,李宗仁為了鼓舞將士們的士氣同時便于指揮,把第五戰區司令長官部設在徐州。由于第三集團軍總司令兼山東省主席韓復榘不戰而棄濟南、泰安、兗州,致使津浦線門戶洞開,日軍第10師團長驅直入,徐州第五戰區司令長官部暴露在敵人面前。蔣介石提出把司令長官部遷到河南商丘和安徽亳州,但李宗仁認為徐州交通發達,通訊便利,距離臺兒莊前線較近于作戰有利,如果司令長官部遷到商丘或亳州,一切情報和命令全憑無線電通信,很容易被敵人截獲,于指揮不利,同時也容易動搖民心和軍心,為此堅守在徐州。戰役期間,李宗仁坐鎮司令長官部調兵遣將,并多次到臺兒莊前線視察,與將士們商討作戰計劃,鼓舞士氣。1938年4月7日,李宗仁親自下令,我軍吹響了反攻的號角,守城官兵與援軍內外夾擊,日軍不支,倉皇潰逃。4月8日,臺兒莊戰役終于取得勝利。當天,李宗仁親赴戰場慰問傷員并查看戰利品,在臺兒莊火車站留下了一張珍貴的照片,這也是他一生中最高光的時刻。如今,臺兒莊火車站已經建成李宗仁史料館,由原李宗仁的秘書、全國人大常委會副委員長程思遠先生題寫館名,1999年對外開放。

/ 毛澤東(右)與李宗仁親切握手。

葉落歸根,回歸祖國

1949年,國民黨敗退臺灣,李宗仁遠赴大洋彼岸的美國。在美國漂泊16年,日夜思念養育他的熱土,午夜常夢見抗戰中那些出生入死的戰友。1955年,周恩來總理在萬隆會議上發表的聲明讓李宗仁興奮不已,他看到了回國的希望。他立即寫信給程思遠,表達對周總理聲明的共鳴。隨后,程思遠五次赴京面見周恩來總理,為李宗仁回國做準備。

1965年7月29日,李宗仁排除艱難險阻,輾轉多個國家,終于回到了他朝思暮想的祖國,在首都機場受到黨和國家領導人、各民主黨派負責人、原國民黨將領以及1949年南京和談代表等100多人的熱烈歡迎。當走下飛機舷梯的一瞬間,他的淚水奪眶而出。在機場大廳內,李宗仁莊嚴宣讀回國聲明,表示自己將盡力于祖國的統一事業。回國后的李宗仁受到了黨和國家領導人極大的禮遇。同年國慶節,他應邀登上天安門城樓,參加中華人民共和國成立16周年的慶典活動。毛澤東主席緊緊地握住他的手,對他親切地說:“共產黨不會忘記你。”1968年8月初,李宗仁被診斷出患了直腸癌。臨終前,李宗仁給毛主席和周總理留下一封信。在信中他寫道:“我在1965年毅然從海外回到祖國所走的這一條路是走對了的,在這個偉大時代,我深深地感到能成為中國人民的一分子是無比的光榮。在我快要離開人世的最后一刻,我還深以留在臺灣和海外的國民黨人和一切愛國的知識分子的前途為念,他們目前只有一條路,就是同我一樣回到祖國的懷抱。”彌留之際的肺腑之言,足見其誠摯的愛國情懷。

李宗仁先生在舊中國的政治舞臺上活動了幾十年,一生幾經坎坷起落,青春戎馬,晚節黃花。抗戰是他一生中最閃耀的部分,愛國是他的立身之本,晚年毅然回歸祖國,赤心愛國,名留青史,葉落歸根,晚節可風。