30CrMnSiA 鋼帶狀組織的研究與控制

白云峰,孫明君,楊成,張磊,薛軍,李松柏

(1. 海洋裝備用金屬材料及其應用國家重點實驗室,遼寧 鞍山 114009;2. 鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009;3. 鞍鋼股份有限公司產品制造部,遼寧 鞍山 114021;4. 鞍鋼礦業公司大孤山鐵礦,遼寧 鞍山 114046)

近年來,隨著高端裝備制造商設計精度和技術水平的提高,對30CrMnSiA 鋼板的訂貨指標要求也隨之升高,要求帶狀組織≤2.0 的同時,還需保證布氏硬度≤229。鞍鋼在生產30CrMnSiA 鋼板時,最常見的缺陷為帶狀組織超標,帶狀組織不但會加劇鋼材的各向異性,還會使鋼材的沖擊韌性、塑性[1]、可切削性變差,增加氫致開裂的傾向,嚴重影響零件各向性能均勻[2]。為降低帶狀組織,軋制和熱處理方面多采用提高軋制溫度和軋后冷卻速度、軋材正火等方式處理,但會導致硬度過高而無法交貨。 為了解決上述問題,本文從降低鋼板的帶狀等級入手,從其形成機理上對珠光體條帶數目、貫穿程度和連續性進行控制,調整生產工藝,從而減輕帶狀組織。

1 試驗材料與方法

1.1 試驗材料

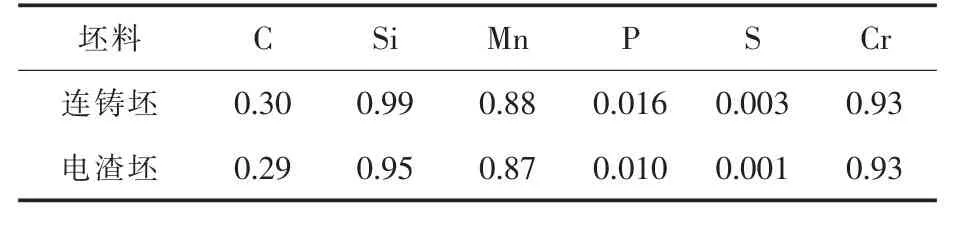

用于試驗的30CrMnSiA 熱軋板材坯料有兩種,一種是連鑄坯,厚度為230 mm;另一種是以上述連鑄坯作為自耗電極進行電渣熔鑄的電渣熔鑄坯(以下簡稱“電渣坯”),厚度為330 mm。 連鑄坯和電渣坯成分如表1 所示。 兩種坯料開軋溫度為1 100~1 050 ℃,終軋溫度為880~900 ℃,最終軋制成10 mm 厚度的板材。

表1 連鑄坯和電渣坯成分(質量分數)Table 1 Compositions in Continuous Casting Blank and Electroslag Blank(Mass Fraction)%

1.2 試驗方法

1.2.1 冶煉試驗

觀察30CrMnSiA 連鑄坯和電渣坯的枝晶情況。 采用線掃對兩種坯料及其相同熱軋工藝下的熱軋板元素偏析情況進行分析,比較帶狀組織情況和元素偏析傾向。

1.2.2 熱處理試驗

熱處理對30CrMnSiA 鋼帶狀組織和硬度影響試驗包括正火試驗和正火+回火試驗。

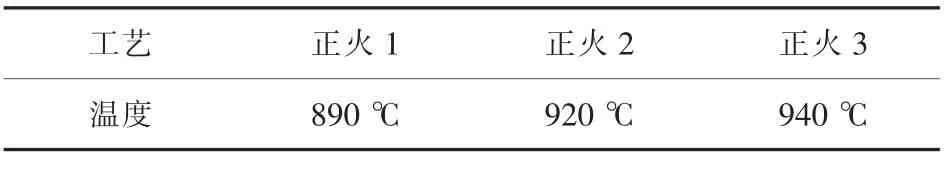

(1)正火試驗

為找到有效消除帶狀組織的正火工藝,采用帶狀組織較重的30CrMnSiA 熱軋鋼板進行3 組試驗,分別是正火1、正火2 以及正火3,尺寸規格為10 mm×400 mm×500 mm。 正火試驗在高溫電阻爐中進行,正火溫度為890~940 ℃,保溫時間為6 min/mm。 正火試驗熱處理工藝見表2。

表2 正火試驗工藝Table 2 Normalizing Test Process

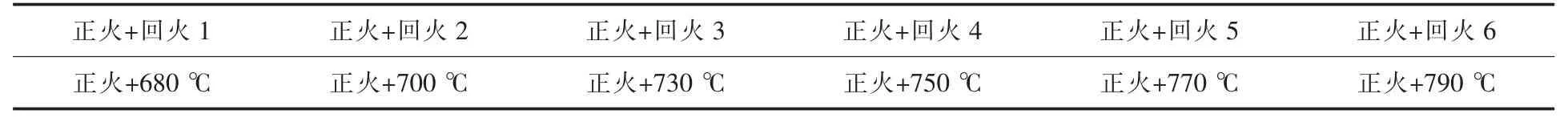

(2)正火+回火試驗

選擇在消除帶狀組織效果較好的正火工藝下降低硬度,既不惡化帶狀組織又能滿足交貨硬度條件。 采用消除帶狀組織效果較好的正火工藝,將正火后樣品進行回火試驗,回火溫度為680~790 ℃,保溫時間為20 min/mm。 正火+回火試驗熱處理工藝見表3。

表3 正火+回火試驗工藝Table 3 Normalizing Plus Tempering Test Process

根據GB/T 13299《鋼的顯微組織評定方法》中C 系列標準分別進行金相取樣和帶狀組織評級,經過打磨拋光后,觀察中心偏析;用光學顯微鏡觀察4%硝酸酒精溶液腐蝕后的試樣,分析帶狀組織的分布;將金相試樣線切割后磨制成透射試樣,使用Tecnai G220 透射電鏡觀察碳化物在不同熱處理工藝下的微觀變化。 在LINSEIS L78 RITA 相變儀上進行30CrMnSiA 鋼相變參數的測定,試樣奧氏體化溫度為870 ℃,保溫時間為10 min,測得物理參數及CCT 曲線。

2 試驗結果與分析

2.1 冶煉方式對帶狀組織的影響

文獻顯示[3-7],帶狀組織包括一次帶狀組織和二次帶狀組織。 前者很難消除,后者可通過熱處理手段改善。研究者們普遍認為帶狀組織的形成是元素偏析造成的。鑄坯中存在的偏析經軋制后會遺傳至鋼板中,體現為鋼板橫斷面上的帶狀組織,消除或減輕偏析導致的帶狀組織的坯料處理方法。

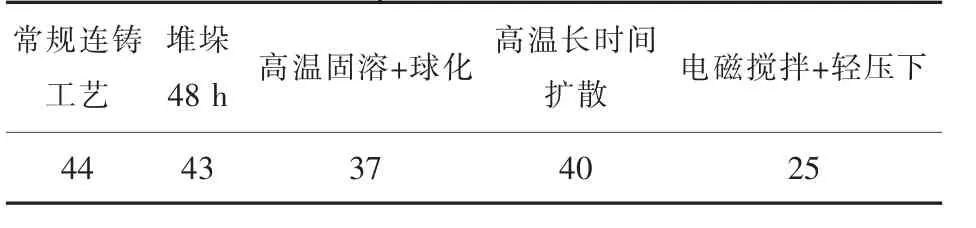

統計鞍鋼2014-2019 年30CrMnSiA 鋼的實際生產情況,不同坯料工藝帶狀組織不合格率統計見表4。

表4 不同坯料工藝帶狀組織不合格率統計Table 4 Statistics for Unqualified Rates of Banded Microstructures by Different Processes for Blanks %

從表4 可以看出,常規連鑄工藝、堆垛48 h、高溫長時間擴散以及高溫固溶+球化這幾種工藝中,因連鑄坯的凝固方式沒有本質上的改變,所以都未解決鋼板不合格率高的問題;而采用“電磁攪拌+輕壓下” 工藝生產的鋼板的不合格率較其他工藝低,從而為減輕偏析指明了方向,即偏析程度與帶狀組織不合格率成正比關系,改變鋼坯冶煉方式將成為解決帶狀組織的有效辦法。

統計試驗的30CrMnSiA 連鑄坯和電渣坯在常規熱軋工藝下的不合格率,結果發現連鑄坯鋼板的帶狀組織不合格率高達44%,而電渣坯鋼板帶狀組織不合格率為17%。

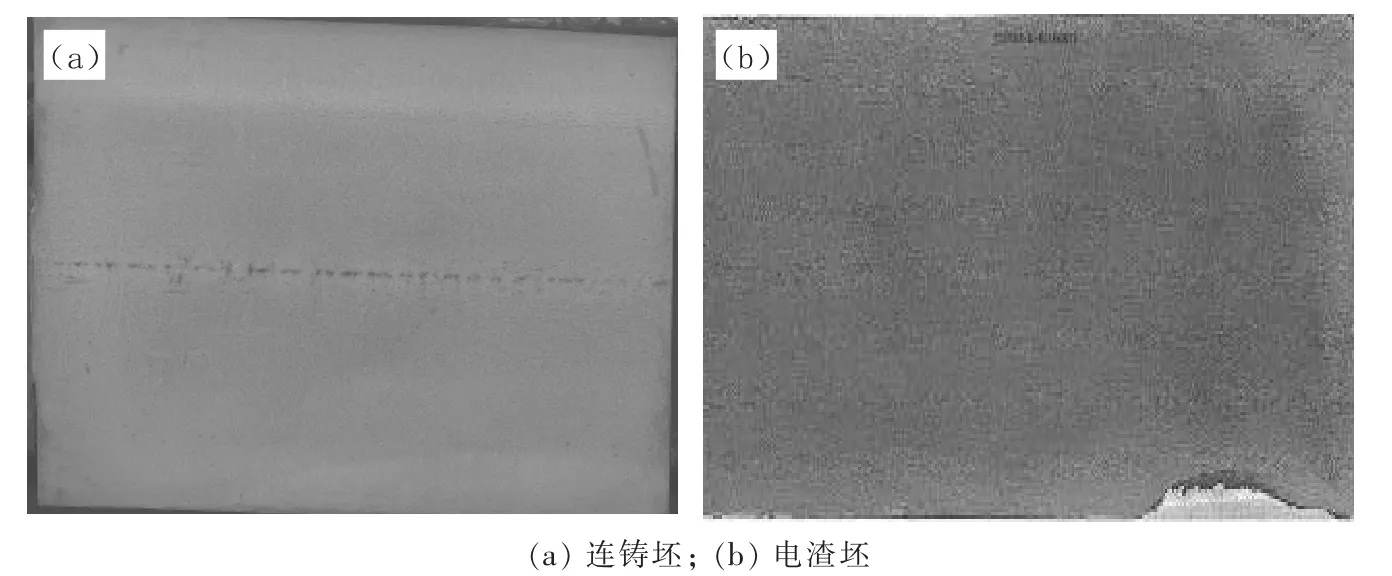

因此,采用電渣工藝是解決元素偏析的有效方法,通過快速定向凝固降低鋼中元素偏析進而消除或減少帶狀組織。 采用電渣工藝的優勢是鋼在凝固過程中以接近單向凝固的方式完成迅速凝固,來不及產生嚴重鑄態偏析和柱狀晶。而連鑄坯在凝固的過程中,容易產生發達的柱狀晶和偏析,易形成帶狀組織的成分遺傳因素。 兩種坯料偏析對比如圖1 所示,連鑄坯的柱狀晶發達,并且存在明顯元素偏析,而電渣坯的偏析明顯得到改善。

圖1 兩種坯料偏析對比Fig. 1 Comparison of Segregation Occurred in Two Kinds of Blanks

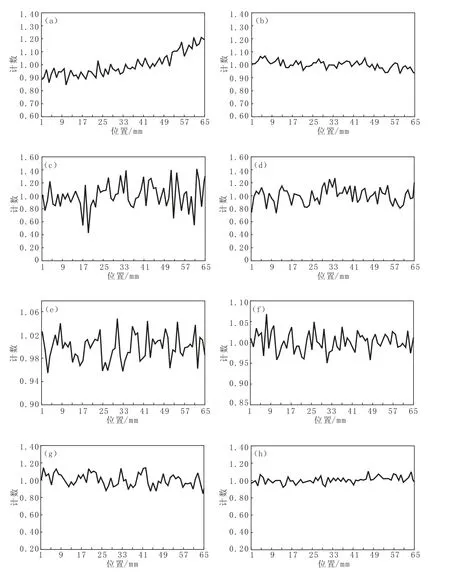

在厚度方向對熱軋后的30CrMnSiA 連鑄鋼板和電渣鋼 板試 樣進 行C、Cr、Mn、Si 元素線掃描,偏析曲線見圖2。雖然兩種鋼坯在局部區域均存在元素波動,但電渣鋼的元素波動要比連鑄鋼振幅小、最值偏離值小、偏析指數低。 說明電渣熔鑄工藝處理坯料可減輕偏析,抑制元素不均。

圖2 偏析曲線Fig. 2 Segregation Curves

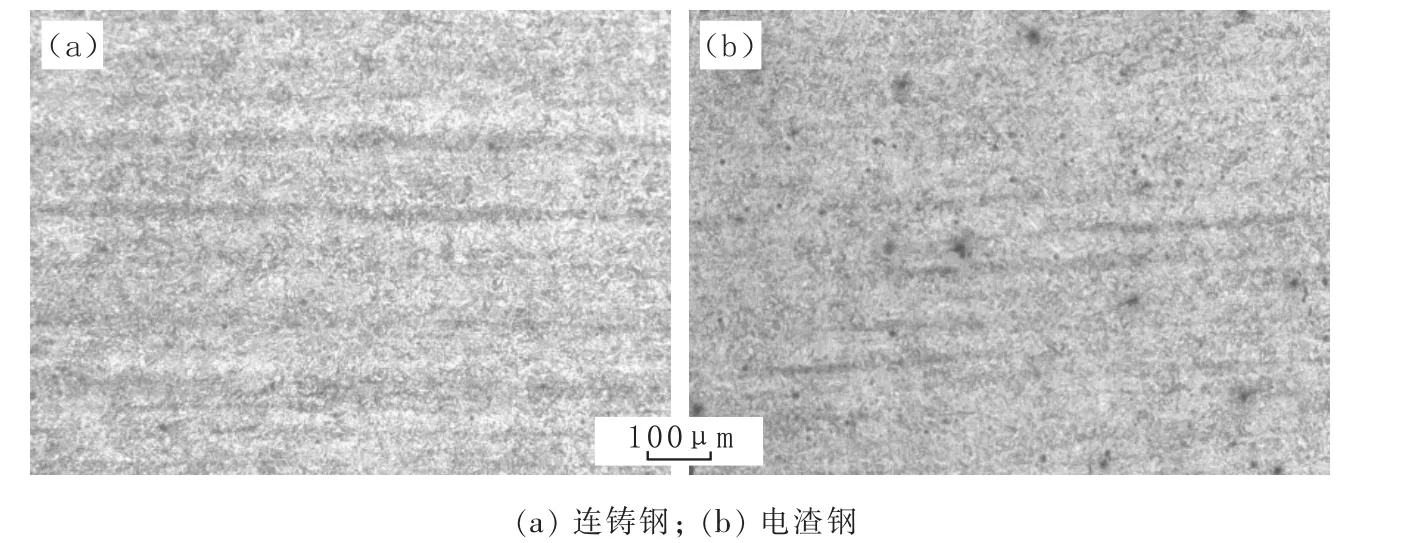

圖3 為30CrMnSiA 兩種坯料的熱軋態金相組織,在相同熱軋工藝下,30CrMnSiA 連鑄鋼帶狀評級為3.0,而電渣鋼帶狀組織評級為1.0。 連鑄鋼的鐵素體和珠光體交替產生形成帶狀組織,原因是鑄坯在進行軋制的時候,粗大的枝晶間富集較多的碳、合金元素以及雜質,軋制后這些富溶質區隨軋制變形分布成宏觀上不連續分布的微型偏析帶并隨變形方向拉長,形成了碳及合金元素的貧溶質區與富溶質區彼此交替堆疊的條帶區域。 這些微觀的成分偏析使局部區域Ar3的變化,導致在緩慢冷卻的過程中,貧溶質區優先形成以鐵素體為主的帶,富溶質區形成以珠光體為主的帶,最后形成彼此相間的帶狀組織。

圖3 30CrMnSiA 兩種坯料的熱軋態金相組織Fig. 3 Metallographic Structures of Two Kinds of Hot-rolled Blanks of 30CrMnSiA

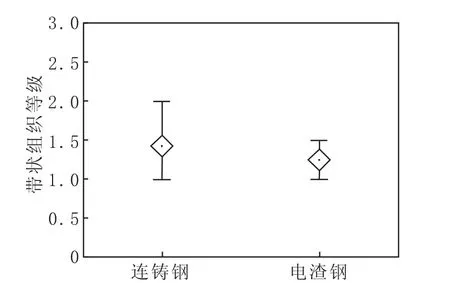

為突出試驗效果,采用相同、有效控制帶狀組織的正火工藝處理兩種鋼板,采用14 組樣本進行對比,帶狀組織箱體圖如圖4 所示。 連鑄鋼帶狀組織等級與電渣鋼帶狀組織等級比較,電渣鋼質量集中度好,處于較低級別更適應寬窗口工藝。 試驗證明,電渣鋼通過改善冶煉過程中偏析程度從而有效降低帶狀組織等級。

圖4 帶狀組織箱體圖Fig. 4 Box Diagram of Banded Microstructures

2.2 熱處理對帶狀組織和硬度的影響

綜上可知,連鑄鋼和電渣鋼均存在局部偏析,只是程度不同。蔡珍[8]等人的帶狀理論和相變規律認為,當奧氏體發生較慢冷卻時,貧溶質區的Ar3溫度高于富溶質區的Ar3溫度,先共析鐵素體優先在貧溶質區產生,貧溶質區析出鐵素體時會使碳向富溶質區轉移,直到貧溶質區發生珠光體轉變。

基于上述理論,解決帶狀組織要采用奧氏體快冷,使貧溶質區與富溶質區奧氏體同時開始分解先共析鐵素體,快速冷卻使碳擴散緩慢且距離變短,貧溶質區排出的碳并沒有被富溶質區的奧氏體所吸收,元素不按偏析規律就近生成珠光體,從而無法形成鐵素體-珠光體交替相間的帶狀組織,富溶質區奧氏體幾乎與貧溶質區同時進行相變,鐵素體和珠光體無法沿成分偏析而分布,因此,迅速冷卻可以阻礙二次帶狀組織的形成。 反觀上述原理可以得出,回火溫度重新回到奧氏體區內緩冷也可能導致二次帶狀重新產生或加重。

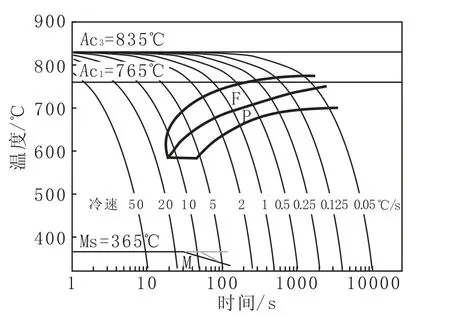

在 LINSEIS L78 RITA 相變儀上測得30CrMnSiA 鋼的CCT 曲線見圖5。 CCT 曲線測定參數用于設計正回火制度,Ac1為765 ℃、Ac3為835 ℃、Ar3為777 ℃、Ar1為704 ℃、Ms 為365 ℃。根據CCT 曲線,應選擇快速冷卻速度在5 ℃/s 以下,避開馬氏體區,符合正火工藝特征,因此選擇正火工藝消除帶狀組織。正火快速降溫,增加了過冷度,促進富溶質區奧氏體加速分解,縮小由于局部偏析導致的Ar3差異。

圖5 30CrMnSiA 鋼的CCT 曲線Fig. 5 CCT Curves of 30CrMnSiA Steel

2.2.1 正火對硬度和帶狀組織的影響

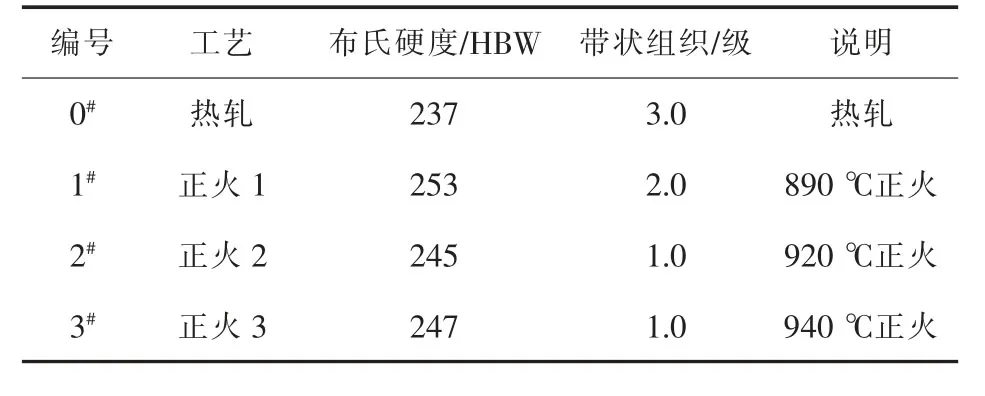

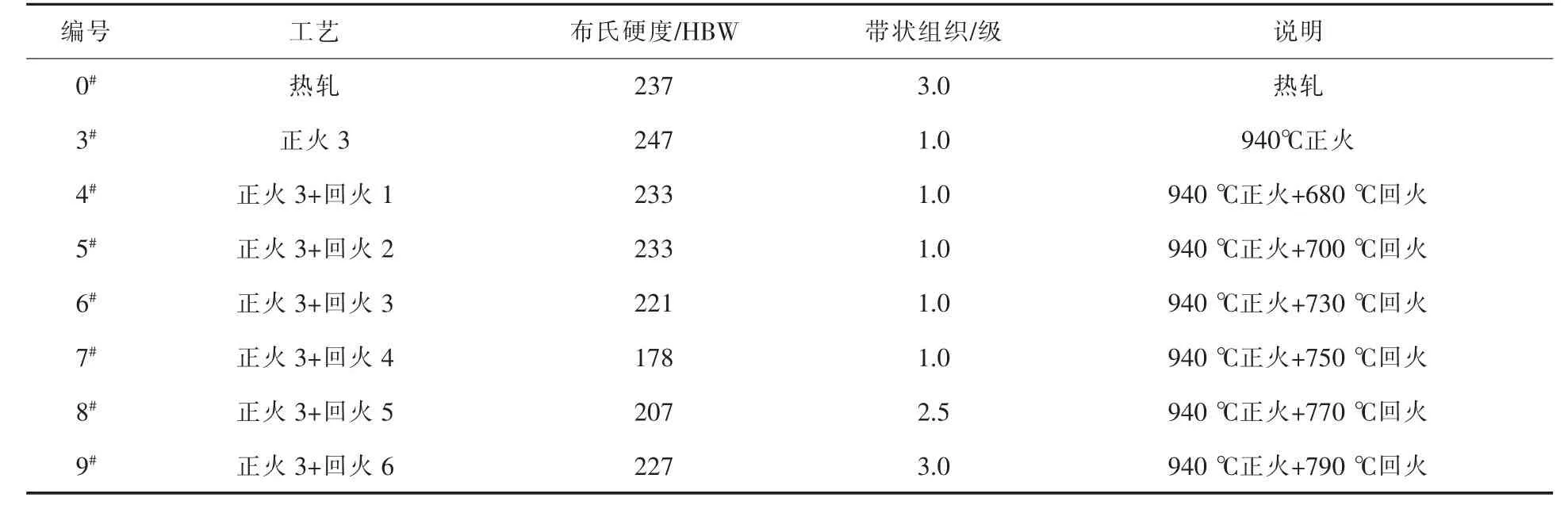

以10 mm 熱軋態連鑄坯帶狀組織不合格的30CrMnSiA 鋼板為例,分別進行正火試驗,正火工藝指標見表5。

表5 正火工藝指標Table 5 Indexes for Normalizing Process

熱軋經3 種正火工藝后硬度有所提高,帶狀組織下降。正火試驗采用的高溫正火工藝中,2#和3#工藝減輕帶狀組織的效果優于1#工藝,說明高溫有助于提高相變驅動力,使碳短時間均勻化,弱化帶狀組織的遺傳因素;在Ar1至正火溫度范圍內,輻射換熱初始溫度高者換熱降溫的能力較強,可產生更大的冷卻速度,具體見式(1),3#工藝換熱速率比1#工藝高出37%,得到較大過冷度的相變過程快速完成,有助于擺脫局部Ar3差異,鐵素體和珠光體隨機分布。

式 中,Q 為 熱 流 密 度,W/m2;ε 為 鋼 坯 黑 度,取0.8;δ 為波爾茲曼常數,取5.67×10-8,W/(m2·K4);T1為正火溫度,K;T2為Ar1,取977.16 K。

式(1)中正火溫度T1越高,單位面積熱流密度Q 越大,鋼坯高溫段冷卻速度越快,越有利于消除帶狀組織。

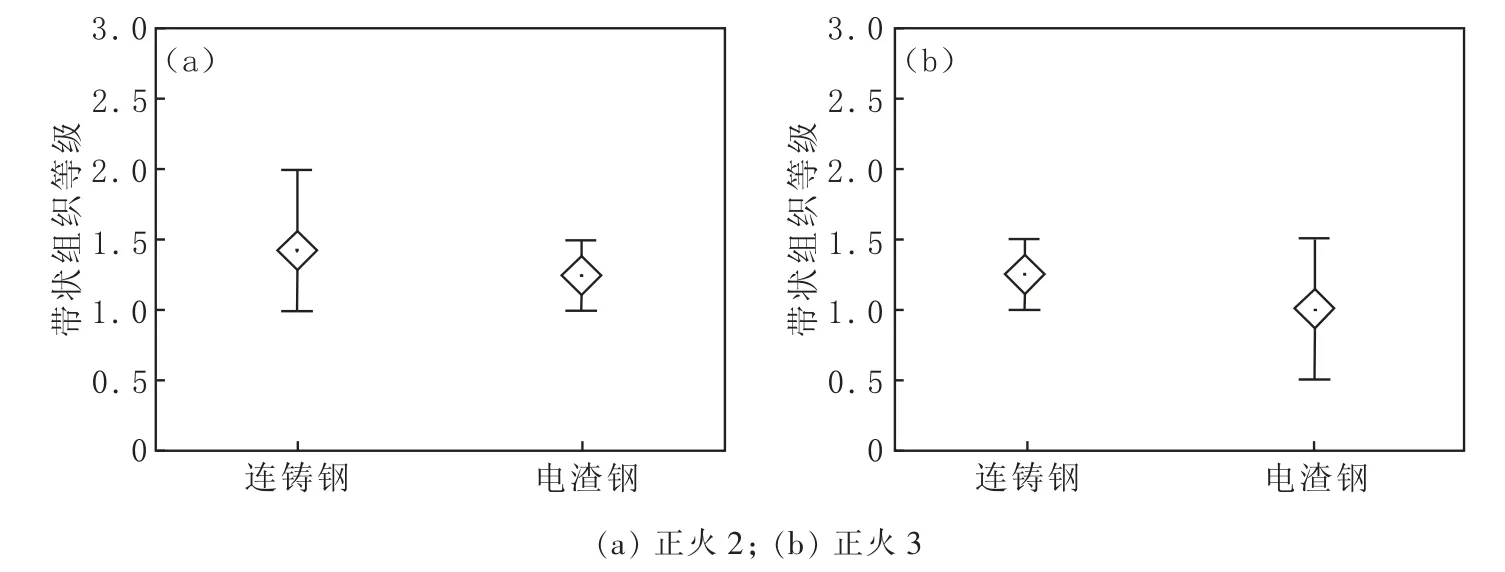

為了進一步找出最優工藝,分別使用920 ℃和940 ℃正火工藝進行14 組對比試驗,工藝對比指標見圖6,940 ℃正火工藝有效降低了鋼板帶狀組織級別,驗證了表5 和式(1),同時也證明正火3 為最優。

圖6 工藝對比指標Fig. 6 Indexes for Process Comparison

根據上述試驗結果確定工業試制正火工藝為(940±10)℃,保溫時間為6 min/mm。對20~70 mm厚30CrMnSiA 鋼板進行正火工藝試制,冷卻速度與硬度及帶狀等級關系見圖7。 由圖7 可以看出,冷卻速度增加,硬度隨之增加,帶狀等級降低。 當正火工藝實現帶狀等級為2.0 級以下時,實測布氏硬度HBW 值均大于229,因此要滿足交貨要求必須進行回火工藝。

圖7 冷卻速度與硬度及帶狀等級關系Fig. 7 Relationship between Cooling Rate and Hardness and Banded Microstructures Grade

2.2.2 回火對硬度和帶狀影響

正火后的30CrMnSiA 鋼板存在硬度偏高的問題,正火后基體為鐵素體和珠光體,降低硬度可從改善珠光體片層結構入手。為降低硬度,回火試驗利用高溫使珠光體片層的碳化物球化,從而降低材料的平均硬度。

以10 mm30CrMnSiA 連鑄坯鋼板為例,回火工藝指標見表6。 結果表明,正火樣品經回火后,硬度均有所下降,帶狀組織變化規律明顯,4#工藝回火溫度低于700 ℃沒有起到降低硬度的效果;8#和9#工藝溫度高于Ac1,帶狀組織惡化;回火溫度過高,使鋼重新奧氏體化,緩慢冷卻導致部分珠光體和鐵素體重新分布,帶狀組織再次惡化。 6#和7#可滿足交貨要求,說明Ac1以下15~35 ℃的回火不會惡化帶狀組織,且可以實現降低硬度的目的,730~750 ℃回火工藝滿足交貨要求。因此,回火工藝應確定為740±10 ℃,保溫時間為20 min/mm。

表6 回火工藝指標Table 6 Indexes for Tempering Process

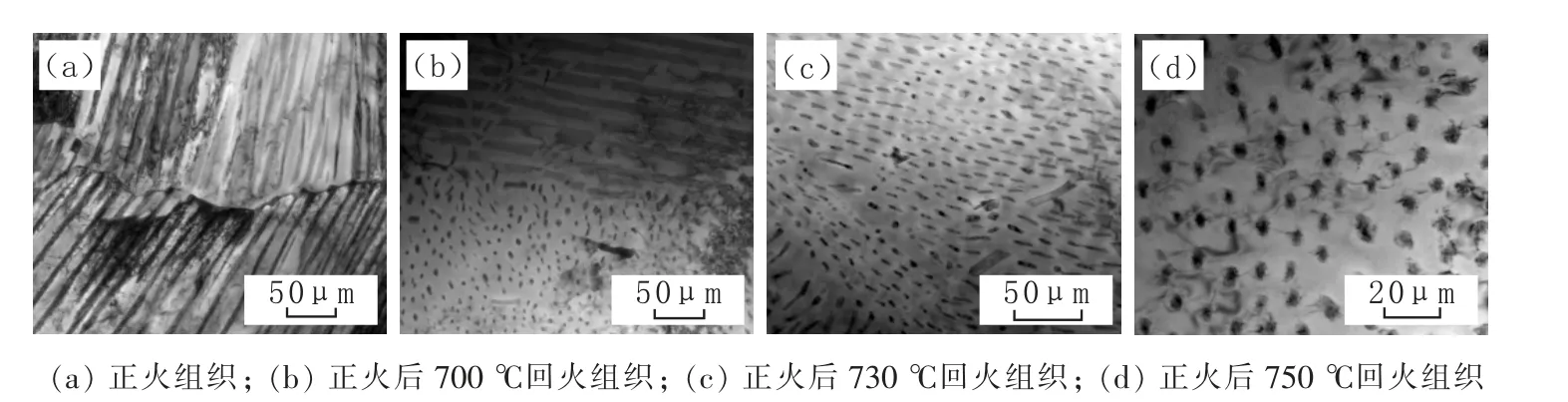

圖8 為30CrMnSiA 鋼回火后球化效果,由圖8 可以看出,連鑄鋼正火狀態下為珠光體,測得珠光體片層間距為0.17~0.20 μm。 高溫回火后相的形態發生變化,隨著回火溫度的提高,珠光體片層發生熔斷,并逐漸球化,變化比例由部分逐漸發展成全部。 正火后750 ℃回火組織硬度降至178 HBW,球化碳化物直徑為Φ0.04~Φ0.06 μm。 高溫回火實現了降低基體硬度的預期效果,鐵素體和珠光體分布未改變,帶狀組織沒有惡化。

圖8 30CrMnSiA 鋼回火后球化效果Fig. 8 Spheroidization Effect of 30CrMnSiA Steel after Tempering

3 結論

(1)通過電渣熔鑄工藝可減輕元素偏析,從而減輕偏析遺傳和帶狀組織。 相同熱軋工藝和正火工藝下,電渣鋼帶狀組織好于連鑄鋼。

(2)高溫正火可改善鋼板帶狀組織。 通過正火工藝(940±10)℃,保溫時間為6 min/mm 處理,可使鋼板帶狀組織級別降至1.0~1.5 級,但具有較高的硬度,硬度為245~247 HBW。

(3)正火后合理的高溫回火可在不影響帶狀組織級別前提下降低硬度。 在Ac1以下15~35 ℃范圍內回火,可降至合格硬度≤229 HBW;回火溫度超Ac1以上時,重新奧氏體化會導致帶狀組織惡化和硬度的回升。回火工藝為(740±10)℃,保溫時間為20 min/mm,此時帶狀組織1.0~1.5 級、硬度為178~221 HBW。

(4)鞍鋼高級別30CrMnSiA 鋼板結合上述工藝采用電渣熔鑄+正火+高溫回火工藝,技術成熟穩定,符合指標要求。