高齡孕產婦陰道微生態狀況及妊娠結局的臨床研究*

陳 靜,李云霞,陳宇寧,李仁華

(成都市新都區人民醫院醫學檢驗科,四川 成都 610500)

國際婦產科聯盟(FIGO)將分娩年齡≥35歲的孕產婦稱之為高齡孕產婦(AMA)[1]。妊娠與多種生理事件有關,包括性激素水平升高、宿主免疫應答調節改變、宮頸黏液免疫理化特性的改變等。這些因素可能會導致微生態結構或組成發生變化[2]。由于妊娠激素的改變,導致孕期婦女陰道微生態狀況不同于非孕期婦女,主要表現為陰道充血、水腫,陰道黏膜增厚、皺襞增加,且通透性增強,上述陰道的主要改變容易導致病原體趁機入侵或陰道微環境中的一些條件致病菌成為優勢菌從而導致感染[3]。但目前較少研究報道AMA陰道微生態失衡與不良妊娠結局發生的相關狀況,本研究檢測并分析了高齡與非高齡孕婦的陰道微生態狀況,并前瞻性地追蹤了其妊娠結局,現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1資料

1.1.1一般資料 本研究采用前瞻性隊列研究設計,收集2020年1—12月到本院進行定期產檢的213名AMA(分娩年齡≥35歲)作為高齡組,平均年齡(36.92±2.05)歲,平均孕次(2.38±1.30)次,平均產次(1.97±0.39)次。選擇同期在本院產科住院的975名非AMA作為非高齡組,平均年齡(27.85±3.47)歲,平均孕次(2.28±1.27)次,平均產次(1.51±0.54)次。2組年齡比較,差異有統計學意義(P<0.001)。2組孕次、產次比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。本研究獲得本院倫理委員會的批準(批準號20100213),并在研究開始前取得所有研究對象的知情同意。

1.1.2納入與排除標準[4]納入標準:(1)單胎分娩;(2)進行陰道微生態檢測。排除標準:(1)有性病等傳染病;(2)不規則產檢;(3)雖在孕32~34周時進行了陰道微生態檢測,但未在本院分娩;(4)孕32周前已分娩者;(5)使用全身抗菌藥物者;(6)受檢前3 d有過性生活、受檢前1周在陰道內放置藥物者;(7)有肝腎疾病或心臟病等慢性病。

1.2方法

1.2.1采集標本 所有研究對象在采集陰道分泌物的前1周內不得使用陰道消炎藥、沖洗劑,不得坐浴,在采集樣本前3 d無同房[4]。由進行產檢的醫生對孕婦進行婦科檢查,采集陰道分泌物送至檢驗科進行陰道微生態檢測。

1.2.2陰道微生態檢測 采用全自動陰道微生態檢測儀(長春迪瑞GMD-S600)對陰道分泌物進行檢測,主要測量指標:白細胞酯酶(LE)、陰道pH值、過氧化氫、唾液酸苷酶(Sa)、N-乙酰己糖苷酶(NAE)等生化指標,并制作陰道分泌物的濕片(使用超高倍鏡觀察)和干片(革蘭染色后使用顯微鏡觀察)。結合上述的生化指標和濕片、干片鏡檢結果用于綜合判定研究對象的陰道微生態狀況。

1.2.3觀察指標及評價標準 LE陽性提示有陰道炎癥;過氧化氫陰性提示可能有大量乳桿菌存在,陰道菌群正常;Sa陽性提示存在細菌性陰道炎(BV);NAE陽性提示存在滴蟲或念珠菌性陰道炎,同時結合濕片滴蟲或菌絲或孢子,即可判定為滴蟲性陰道炎或霉菌性陰道炎。

陰道菌群的密集度為++~+++、菌群多樣性為++~+++、乳桿菌的比例≥70%且功能正常、其他雜菌比例≤30%、清潔度為Ⅰ度或Ⅱ度、陰道pH值<4.5時,定義為陰道微生態處于平衡狀態。否則,判讀為陰道微生態失衡[5]。

觀察指標:分娩時的年齡、孕齡、孕次、產次、早產(孕周<37周)、絨毛膜羊膜炎、胎膜早破、產褥期感染、新生兒窒息、新生兒感染發生率,以及微生態平衡率、清潔度異常率、LE陽性率、乳桿菌缺乏率、滴蟲性陰道炎檢出率、霉菌性陰道炎檢出率和BV檢出率。

1.3統計學處理 應用SPSS23.0軟件對數據進行統計分析,率的比較采用χ2檢驗,連續型變量采用t檢驗進行分析,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

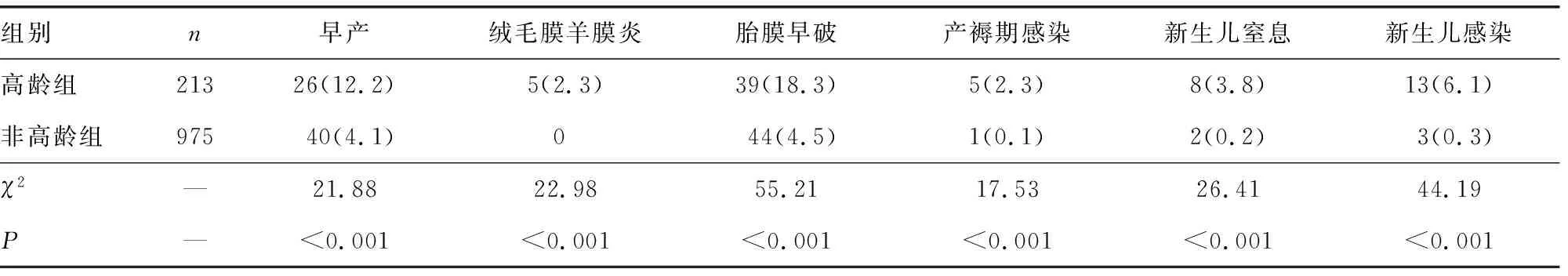

2.12組妊娠結局分析 高齡組孕產婦早產、絨毛膜羊膜炎、胎膜早破和產褥期感染的發生率高于非高齡組,差異有統計學意義(P<0.05)。高齡組的新生兒窒息和新生兒感染的發生率高于非高齡組,差異有統計學意義(P<0.001)。見表1。

表1 2組不良妊娠結局比較[n(%)]

2.22組微生態狀況比較 高齡組孕產婦陰道微生態平衡率低于非高齡組,差異有統計學意義(P<0.001)。高齡組孕產婦陰道清潔度異常率、LE陽性率、乳桿菌缺乏率和BV、滴蟲性陰道炎、霉菌性陰道炎的檢出率均高于非高齡組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組微生態狀況比較[n(%)]

3 討 論

隨著“三孩”政策的放開,我國AMA的比例在逐年增加[6]。如上海單中心研究結果顯示,AMA的比例從2006年的6.9%升至2018年的19.6%[7]。AMA不良妊娠結局比率也隨之增加,最常見的是流產、早產、胎膜早破、產褥期感染、新生兒感染等[8-10]。本研究結果與上述研究一致,AMA發生早產、胎膜早破、絨毛膜羊膜炎、新生兒窒息和新生兒感染等不良妊娠結局的風險高于非AMA。針對AMA可能會出現的不良妊娠結局,臨床需要做好干預措施,將不良妊娠結局發生風險降至最低。

AMA的不良妊娠結局與自身年齡、身體素質、激素等密切相關,陰道微生態因素在不良妊娠結局尤其是早產、胎膜早破和羊水污染等圍產期不良事件中起著關鍵作用[11]。已有較多的文獻證實了陰道微生態失衡會導致早產的發生。納入了5篇文獻包含415名孕產婦采集的3 201份病例的meta分析[12]結果顯示,孕產婦陰道微生態失衡與早產發生風險顯著相關,尤其是陰道微生態環境中缺乏乳桿菌屬與早產風險增加有關。其次,該研究認為陰道中增加的厭氧菌歐氏菌屬(該菌的檢出預示著BV的發生風險升高)與早產相關。陰道微環境中的乳桿菌是保持微生態平衡的最為關鍵因素,陰道微環境中存在高豐度的乳桿菌,尤其是加氏乳桿菌和卷曲乳桿菌最為重要[13]。一項針對早產和足月分娩的孕產婦陰道分泌物進行全基因組測序的研究分析結果顯示,足月兒母親陰道微生態中存在高豐度的乳桿菌,而早產兒母親陰道微生態中檢出陰道加德納氏菌的檢出率較高,且足月兒母親陰道微生態中的優勢菌屬主要為乳桿菌的加氏乳桿菌和卷曲乳桿菌[14]。對卷曲乳桿菌和加氏乳桿菌代表性基因組的分析表明此2種菌屬存在分泌性轉錄調節劑和幾種核糖體合成的抗菌肽,可以產生抗炎作用,表明陰道微生態的乳桿菌在降低早產發生風險方面具有顯著的保護作用,而缺乏乳桿菌則會增加早產發生的風險。

孕產婦發生胎膜早破后,陰道中的乳桿菌在48 h內慢慢消耗殆盡,微生態環境中的菌群向富含致病菌的菌集過渡。胎膜早破后到分娩之間延長的時間間隔使得陰道微生態菌群有足夠的重塑時間,致使致病病原體有機會逆行并導致絨毛膜羊膜炎的發生[14]。有學者研究發現,隨著陰道內乳桿菌的缺失,導致胎膜早破的風險加大,從而使得孕產婦絨毛膜羊膜炎感染發生的風險上升[15-16]。這可能反映出在胎膜早破前,隨著陰道微環境中的細菌富集度增加,激活了炎癥調節途徑或早已存在于陰道微環境中的致病菌逆行至胎盤,一旦突破胎膜屏障,即可導致絨毛膜羊膜炎和早產發生[17]。本研究結果與上述研究一致,AMA陰道微生態失衡率高于非AMA,主要表現在陰道炎(細菌性、滴蟲性和霉菌性)的發生率增高、LE陽性、清潔度異常和乳桿菌缺乏等,隨后觀察到產婦發生胎膜早破及絨毛膜羊膜炎等不良妊娠結局,表明AMA的微生態環境發生失衡可導致不良妊娠結局的發生風險增加。

國內針對陰道微生態失衡的治療和干預的報道較多,一般較好的治療方案是殺滅病原體后持續采用微生態調節治療方法,如李桂軍等[18]針對BV的治療方案中,在臨床癥狀消失后,繼續調節陰道微生態至平衡狀態后停藥,停藥3個月后的復發率明顯低于僅針對臨床癥狀的治療方案。此外,有研究顯示,針對霉菌性陰道炎的治療中,使用紅核婦潔洗液聯合乳酸菌陰道膠囊進行綜合性治療,治療后,觀察組的乳桿菌水平顯著高于僅用紅核婦潔洗液的對照組,且陰道灌洗液的炎癥因子水平顯著低于對照組,表明綜合性治療的效果顯著[19]。張玉梅[20]使用乳酸菌陰道膠囊聯合利托君治療早產胎膜早破,結果發現聯合治療不僅可降低血清炎癥因子的水平,且可改善孕婦的陰道微生態,聯合治療組孕產婦的陰道微生態平衡率顯著上升,且可降低不良妊娠結局發生風險,表明聯合治療的療效和安全性較好。

綜上所述,AMA發生不良妊娠結局的風險高于非AMA,AMA陰道微生態失衡,尤其是BV和乳桿菌缺乏可增加不良妊娠結局的發生風險。建議臨床醫生在AMA妊娠中期和晚期進行婦科檢查時增加陰道微生態的檢測,若結果為乳桿菌缺乏和存在BV時,可及時給予干預措施,如益生菌的使用[21]等,以平衡孕產婦的陰道微生態狀態,從而減少不良妊娠結局的發生。