基于綜合交通2SFCA法的哈爾濱主城區景區可達性研究

周立軍, 司偉業, 殷青

(哈爾濱工業大學建筑學院,寒地城鄉人居環境科學與技術工業和信息化部重點實驗室,哈爾濱 150001)

0 引言

景區可達性不但影響游客行為,而且把控區域旅游協同發展、開發決策空間布局、經濟謀劃等宏觀格局的合理性與顯著性。提升景區可達性,有利于市民共享旅游發展成果,實現社會公平,有利于提升外來游客旅游質量,提升城市競爭力和影響力。

可達性的概念最早在1959 年由Hanse[1]提出,意思是一個地方到另一個地方的難易程度。目前對可達性的測度主要分為兩類,一類是拓撲網絡,如空間句法、矩陣拓撲法[2,3];另一類是幾何網絡,包括距離法、累積機會法、引力模型法[4-6]。目前高斯兩步移動搜索法和引力模型法[7,8]是普遍作為空間可達性測度的有效方法。

目前景區可達性的研究已經較為深入,魏珍、李然好、余菲菲分別利用距離法、高斯兩步移動搜索法(2SFCA)、引力模型測算景區可達性及其與房價、經濟的關系。然而,以上研究多為單類交通下的可達性測度,對綜合交通的研究較少。實際上居民出行方式存在偏好,同一區域不同出行方式影響可達性結果[9,10]。

對景區服務對象的選取上,選取市民作為游客,原因:一是以往研究多關注景區與外來游客的關系,而忽視了景區同樣服務于市民。外來游客出行具有時效性和集中性,已有研究發現外來游客出游多在法定節假日,而在全年時間占比較重的公休日中出游人群多為當地游客[11]。同時趙榮等研究西安市民出游行為中發現市民到兵馬俑等熱門景點出游人數占比高達80%,因此研究景區與當地游客的關系也極為重要;二是在疫情常態化背景下,各地提倡就地出游,盡量減少出現跨區域人員流動,故未來很長時間內出現大規模的外來游客出游不再是普遍現象,因此研究具有一定的現實意義。

文中推導了綜合交通的2SFCA法計算公式,爬取高德地圖規劃路徑API 多交通出行數據、景區供給點經緯度坐標與服務面積,并通過逆地理編碼獲取街道單元辦事處的坐標作為需求點,完成了街道單元的景區可達性評價,借助Geoda 雙變量局部空間自相關方法分析了景區供需匹配失衡地區。

1 研究區域與數據來源

1.1 研究區域

研究區域為哈爾濱主城區,包含南崗區、道里區、道外區、松北區和香坊區,研究單元為街道轄區。借助高德地圖開發者工具爬取哈爾濱主城區景區POI,發現絕大多數均在主城區繞城高速以內,進而精煉研究區域為哈爾濱市區繞城高速G1001以內,包含南崗區20 個街道、道里區19 個街道、道外區26 個街道、松北區6個街道、香坊區24個街道和呼蘭區學院路街道部分區域。面積約510.76km2,人口約391萬。

1.2 數據來源

1.2.1 景區需求數據

研究使用六普數據中街道單元的常住人口數作為景區需求量。完整街道轄區以街道辦事處為需求點,利用高德地圖逆地理編碼獲得街道辦事處的經緯度坐標,將街道辦事處作為人口聚集中心;靠近繞城高速G1001缺損街道轄區以質心為需求點(人口數據按照居住區面積比例計算得到),利用Arcgis10.2的屬性表的“計算幾何質心”獲得經緯度坐標。地理信息數據來源于Bigmap 地圖下載器,結合《哈爾濱市城市總體規劃(2011-2020)》(2017 年修改稿)中江北區最新街道轄區。在Arcgis10.2中手繪地圖面域得到繞城高速范圍內各個街道的SRI Shapefile數據。各個行政區和相應需求數據如圖1所示。

圖1 哈爾濱繞城高速內基礎數據

1.2.2 景區供給數據

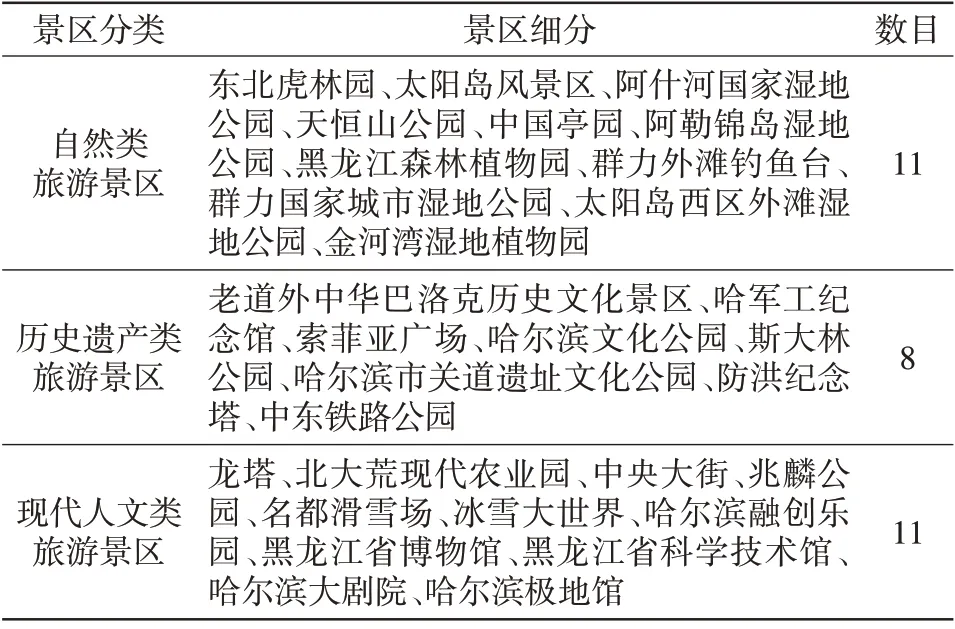

研究分別將收費景區的售票處和免費景區的主要出入口作為供給點。通過爬取高德地圖風景名勝POI 獲得168 個哈爾濱主城區景點,比對攜程官網和哈爾濱市文廣新局2021 年發布的哈爾濱市A 景區名錄選出了30 個代表性的景區,包括11 個自然類旅游景區,8個歷史遺產類旅游景區和11個現代人文類旅游景區[12],景區面積數據(服務能力)從高德地圖投影面積獲取(黑龍江省博物館等建筑類景點以建筑面積估算),供給點坐標借助高德地圖搜索服務API 獲得。利用Arcgis10.2 的自然間斷分級法劃分五類景區面積,數據信息如表1和圖2所示。

表1 景區分類與數量

圖2 景區面積分布與類型分布

2 研究方法與過程

2.1 綜合交通高斯兩步移動搜索法

研究中的綜合交通2SFCA 法的創新之處在將交通成本TC取代距離成本dij,供給點服務人數按照不同交通方式占比進行加權求和。過程如下:

首先,高斯兩步移動搜索法先計算在極限閾值內能夠到達的景區供給點和需求點之間的衰減值G(dij),之后計算每個供給點服務能力與服務人數的比重,即供給點的供需比Rj,最后對每個需求點匯總閾值范圍內所能到達的所有供給點的供需比與衰減值的乘積作為每個需求點的可達性。

然后,結合學者Chang和Mao集合步行、公共交通和駕車三種交通方式開發了計算多交通可達性的交通成本計算方法:

式中,TC 為交通成本;pi為需求點人數;a1為步行出行占比;a2為公共交通出行占比;a3為駕車出行占比;Tij(walk)表示兩點間步行出行通達時間;Tij(bus)表示兩點間公共交通出行通達時間;Tij(car)表示兩點間駕車出行通達時間。

最后,考慮到景區面積較大,而步行距離有限,因此僅選取公共交通和駕車出行二種交通方式計算景區可達性,如式(2)~式(4)。

具體計算過程,首先計算基于公共交通和駕車出行二種交通方式下閾值范圍內的成本衰減值,見式(2)。宋陽等[13]分析獲得哈爾濱城區交通出行方式占比,公交車53.9%,出租車7.7%,地鐵4%,步行17%,自行車1%,私家車16.46%。其中自行車比重極小,忽略不計,將其他五種交通出行重新分配比重,把地鐵和公交車列入公共交通出行,出租車與私家車列入駕車出行(兩者均為直達且車速相近,私家車直接到達供給點,不考慮停車前泊車所耗費的時間成本),最終計算得到哈爾濱城區步行(a1)占比17.19%,公共交通出行(a2)占比58.54%,駕車出行(a3)占比24.27%。公共交通T0(bus)和駕車Tij(car)極限時間均設置為最長通達時間;然后帶入式(3)計算綜合交通景區供需比;最后,以街道需求點為起始點,計算閾值內所有景區供需比與衰減值乘積的和作為可達性Ai,值越大表示該街道的景區可達性越高。

2.2 探索性空間數據分析

借助Geoda的空間自相關統計中的雙變量局部分析莫蘭迪指數判斷研究區內需求(人口)與供給(可達性)間的空間自相關特征,借助LISA 聚類地圖直觀呈現兩種變量的聚集類型,結果可分為四類:高需求高供給區(HH)、低需求低供給區(LL)、高需求低供給區(HL)和低需求高供給區(LH)。

3 景區可達性與供需關系分析

3.1 可達性評價

(1) 綜合交通景區可達性。由式(4)可知,影響可達性的變量為景區服務面積、通行成本和需求數。由于交通成本極限閾值為兩點最長通行時間,因此任何需求點都可以被供給點服務,意味著最終影響可達性的自變量為通行成本與需求人數。

由圖3 可以發現,景區可達性較高的區域處于城區中心,景區類型多為歷史遺產類和現代人文類,極少數為自然類景區,如太陽島街道。主城區北部的景區可達性高于南部,主要原因在于北部地區相比南部地區人口較少,且景點數目遠多于南部地區,以至北部地區居民前往景區的交通成本小,兩者共同作用,以致南北分異格局。進一步比對圖2 城市路網數據,發現北區路網比南區密集而交通便捷,這也是造成交通成本差異的直接原因。

圖3 綜合交通的景區可達性

(2) 不同交通景區可達性。利用高斯2SFCA計算了單交通的景區可達性如圖4、圖5,并進行描述性統計見表2。發現公共交通景區可達性的離散程度大于駕車,說明公共交通通達性不穩定,線路有待進一步優化。由平均值可知,駕車出行比公共交通出行更加便利。

圖4 公共交通的景區可達性

圖5 駕車出行的景區可達性

表2 不同交通出行景區可達性數據統計

從圖4得,城區中心景區可達性高,多為歷史遺產類和現代人文類景區。北部景區可達性高于南部,出現南北分布差異格局。結合哈爾濱目前的地鐵1、2號線的線路看,沿地鐵線路排布的燎原街道、榮市街道、花園街道等街道的景區可達性最高,說明公共交通中地鐵出行便捷性高于公交;從圖5 得景區可達性同樣具有中心性,但與公共交通出行相比,景區可達性重心向江北偏移,兩極分化更加明顯。因此公共交通很大程度上改善了景區空間分布不均的矛盾。

將公共交通和駕車出行景區可達性分別與綜合交通對比,發現前者更貼近與綜合交通出行景區可達性。為了科學性,把基于2 種交通出行的景區可達性作為Y(數值量),另兩種交通的景區可達性做均值聚類處理,作為X(類型量),導入Geodetector,從風險因子探測結果中發現公共交通出行的景區可達性風險因子q值最大,證明就綜合交通景區可達性分布而言,公共交通出行是影響其空間格局的最顯著因子。

3.2 空間自相關特征

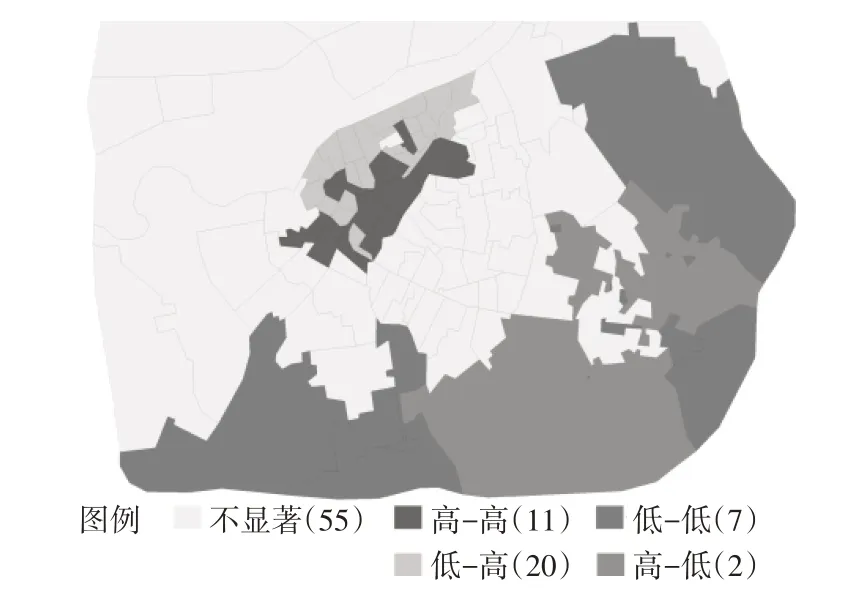

為分析哈爾濱主城區的景區供需匹配現狀特征,對綜合交通出行的景區可達性進行了雙變量的莫蘭迪指數的空間自相關分析,同時與單類交通出行對比,一同測算了公共交通和駕車出行的景區可達性的供需關系特征。測算結果如圖6、圖7、圖8所示。

圖6 綜合交通LISA聚類地圖

圖7 公共交通LISA聚類地圖

圖8 駕車出行LISA聚類地圖

從圖6 來看,HH 區全部集中于城區中心,包含花園街道在內的11 個街道分區,說明該地區人口密度大,景區服務該地區能力也強;LH 區全部集中于HH區周圍,該區人口少于中心區,與圖1人口分布圖關系一致。研究區內一共20 個街道處顯示LH 區,與HH區一共31個街道全部呈現高供給狀態。整體來講,城區中心區景區供給充足;與之相反,低供給區全部處于城區邊緣的南部和東部地區,該地區景區數目極少,路網稀疏交通不便,使地區的景區可達性不強,以致出現了成片的低供給聚集區,占近城區面積的1/3,說明該地區景區服務能力不強,景區資源配置不公。

將綜合交通的景區供需地圖分別與公共交通和駕車比對,如圖7、圖8 所示,發現該綜合交通下的景區供需關系格局與公共交通極為相似。而駕車出行使得城區中心的HH區減少,轉為供需均衡地區,同時東部LL區消失,供需關系達到均衡。總體來看,駕車出行不受公共交通線路規劃影響,能夠實現更自由更大程度的供需關系匹配,但兩種交通方式均受限于城區景區空間分布不均和交通路網區域差異,使得兩者的供需關系特征差別有限。

綜合來看,主城區內有60%的街道處于供需關系良好的狀態。綜合交通的景區供需關系失衡地區在城區東南角、南部和東部地區等邊緣地區,主要原因在于景區數目不足和路網設施有待完善。

4 研究建議

研究發現,哈爾濱主城區繞城高速范圍內,景區數目與路網設施完善程度是影響景區可達性的直接原因,根據以上研究結果與結論,建議充分發掘南部地區的人文、地理資源優勢,展現地域特征,打造高品質景區;政府應持續加大交通設施建設,完善交通路網結構,發揮公共交通優勢,縮小景區通達成本,提升景區可達性,彌補差距,有利于實現旅游發展福利全民共享的目標。

5 結語

研究推導了綜合交通的2SFCA計算方法,對哈爾濱繞城高速范圍內的主城區進行了景區可達性評價與供需關系特征分析,揭示了哈爾濱主城區景區和可達性的空間格局,為適當擴展景區服務范圍,優化景區空間分布,實現旅游資源共享提供決策依據,同時為研究綜合交通下的景區可達性研究提供新思路。結論與建議如下:

(1) 景區可達性評價方面:綜合交通的景區可達性高的地區集中于城區中心,且景區類型多為歷史遺產類和現代人文類;可達性出現南北分區,駕車出行下景區可達性重心整體較公共交通偏向江北;公共交通出行對基于二種交通的景區可達性空間格局影響最為顯著,且很大程度上改善了景區可達性兩極差異顯著的矛盾。

(2) 景區供需關系特征方面:哈爾濱繞城高速內的主城區有60%的街道處于供需關系良好的狀態;景區供需關系失衡地區在城區東南角、南部和東部地區等邊緣地區,出現多個成片的低需求低供給和高需求低供給聚集區;駕車出行不受公共交通線路影響,已故能夠實現更自由更大程度的供需關系匹配,但兩者均受限于城區景區空間分布不均和交通路網區域差異,使得兩者的供需關系特征差別有限。

研究的不足之處在于研究關注群體未進行不同年齡的或特殊群體進行分類探討,后續進行多類群體的景區可達性評價研究。