水生植物種植對小啞叭河洪水入庫水質影響研究

程 程 鄭海龍 佟 玲

(北京市南水北調大寧管理處,北京 102442)

1 水庫基本情況

大寧水庫是原永定河滯洪水庫之一,為調蓄南水北調來水、提高北京城市供水保證率,在設計北京市南水北調配套工程時,考慮將原大寧水庫進行改造,使其在承擔原設計防洪任務的基礎上,增加調蓄的功能。大寧調蓄水庫于2011年底改造完成,總庫容4611萬m3,非汛期最大可調蓄庫容3753萬m3,汛期最大可調蓄庫容為1006萬m3,現水域面積約200萬m2[1]。

大寧調蓄水庫庫北入庫河流為小啞叭河、小清河。小清河河道常年干涸,小啞叭河發源于豐臺區廊坡頂一帶淺山區,上游分南北兩支,兩支在下營村東匯合后稱小啞叭河,河道流經東河沿、張郭莊等村莊,匯入大寧調蓄水庫,總流域面積約20km2。小啞叭河上游地處山區、半山區地帶,下游地處平原區,屬季節性行洪河道,在汛期常有雨洪水匯流入庫,是大寧調蓄水庫水質保護的潛在風險[2]。

在水庫改造工程設計時,已考慮到了小啞叭河入庫河水可能引起的水庫水質風險,原設計方案中包含了小啞叭河新挖河道工程,但在建設過程中,由于征地、拆遷等原因,工程未能實施,且未來實施的難度仍然較大。因此,需考慮使用非工程措施解決入庫河水水質問題。運用生態的辦法解決入庫水質問題,工程難度低,實施方便,且能豐富生物多樣性,具備多種使用功能。在水陸交錯帶建立植被緩沖區是大寧調蓄水庫解決河水入庫水質問題的首選[3]。

2 水生植物的選取和種植

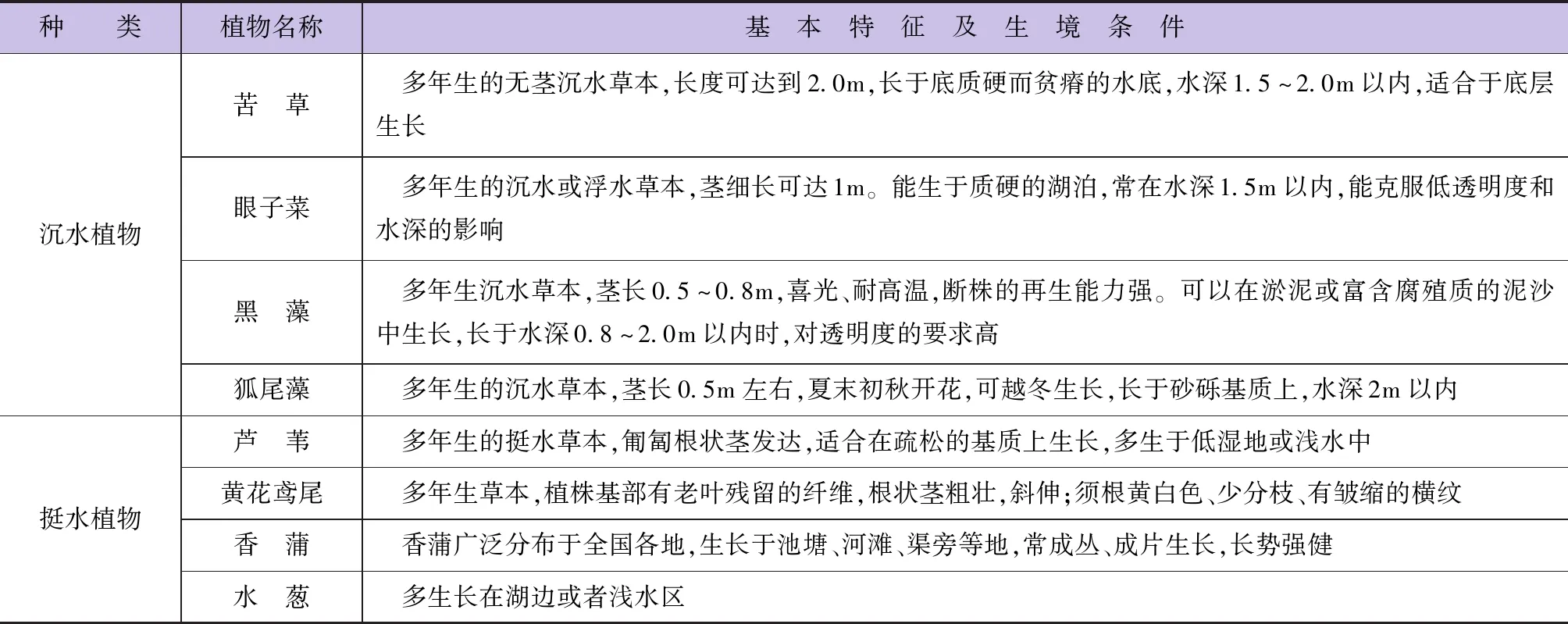

為實現防止水土流失、涵養水源、阻隔污染物入庫、凈化水質、美化環境的目的,在植被緩沖區種植水生植物時需充分考慮水生植物的不同特點。攔蓄地表徑流、涵養水源需要根系較為發達的植物,濃密的冠幅和較大的種植密度也有利于防止降雨直接沖擊地表。美化環境和凈化水質的要求需要考慮植物不同季節的生長狀態和耐水性。在配置過程中也要充分考慮挺水植物與沉水植物的交錯配置,營造錯落有致的景觀,遵循因地制宜原則。植物種類以鄉土植物為主,既可避免“外來物種”入侵的風險,同時具有易于管理、價格較低等優勢。選取的水生植物特征見表1。

表1 已選水生植物的特性

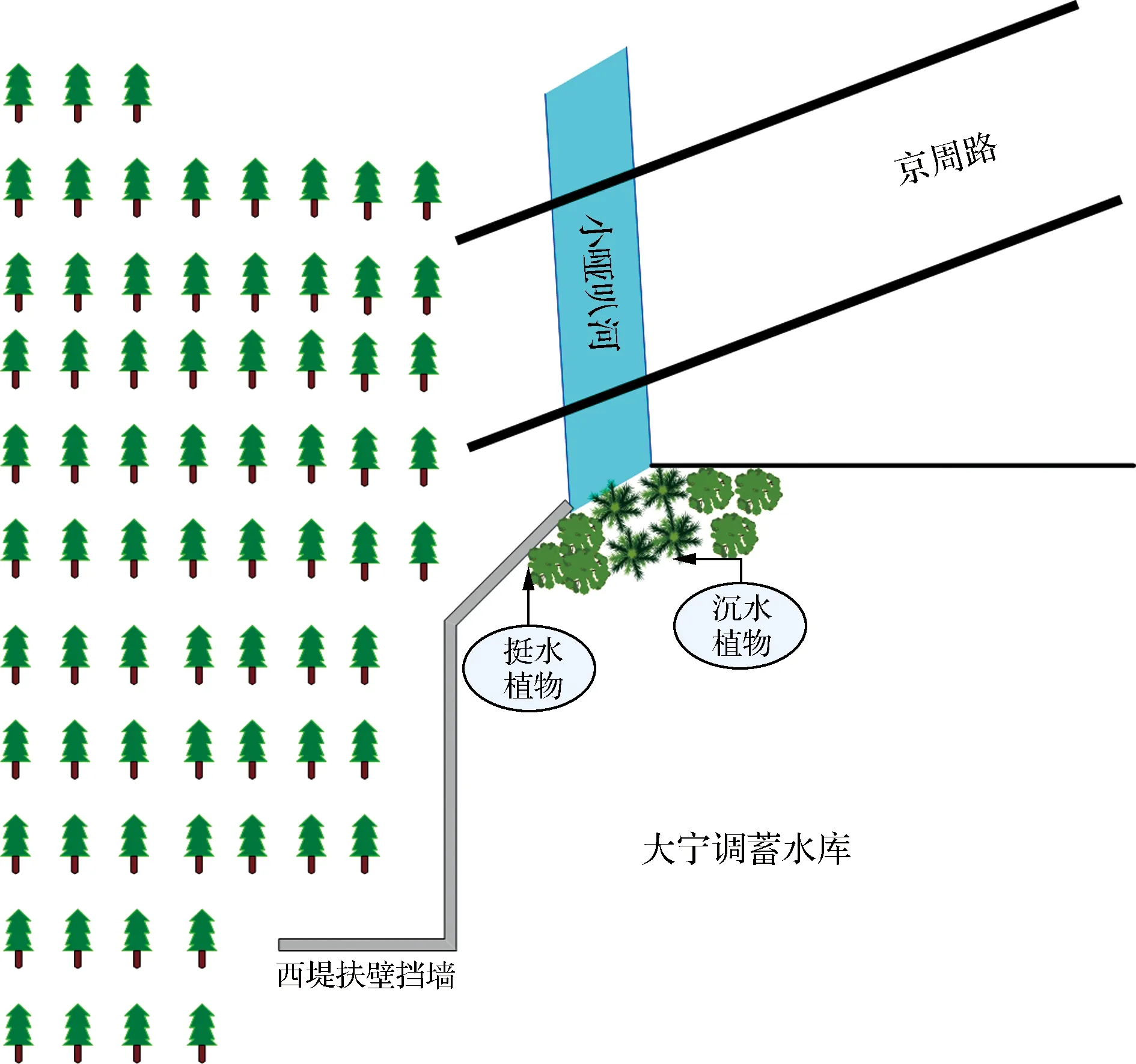

2019年5月,在庫北小啞叭河出口水陸交錯帶(水深在0.5~1.5m之間)種植沉水植物約500m2,種植挺水植物600m2,見圖1。

圖1 種植位置示意圖

3 效果分析

3.1 水質監測情況

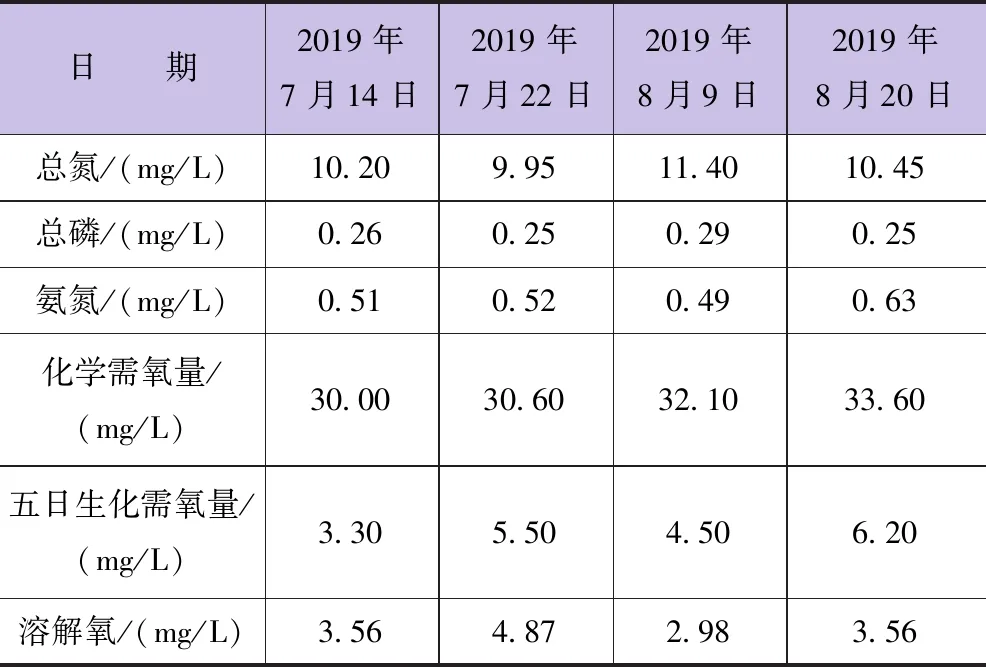

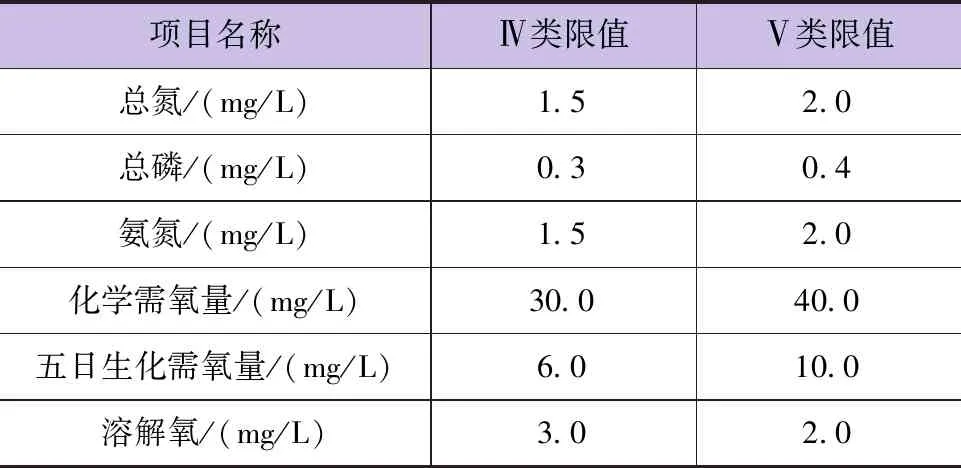

相關研究結果顯示,雨洪入庫水的五日生化需氧量、氨氮、總氮等指標變化較大[4]。因此,檢測指標選取總氮、總磷、氨氮、溶解氧等6項,監測及評價依據為《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)。水質分析嚴格按照水和廢水監測分析方法進行,取樣日期為汛期小啞叭河發生匯流入庫當日,取樣點選擇小啞叭河入庫口處,庫區取樣點為近庫中心位置。2019年7月和8月共進行4次匯水水質檢測,詳細情況見表2。根據表3中數值標準分析表2中數據可知,匯水水質中總氮數值較高,已超過地表水Ⅴ類限值,化學需氧量、五日生化需氧量超過地表水Ⅳ類限值,其余項目數值未超過地表水Ⅳ類限值,但也應重點關注入庫河水中總氮、化學需氧量、五日生化需氧量等主要污染項目變化情況。

表2 小啞叭河入庫水質監測數據

表3 地表水環境質量標準Ⅳ類、Ⅴ類基本項目標準限值

3.2 結果分析

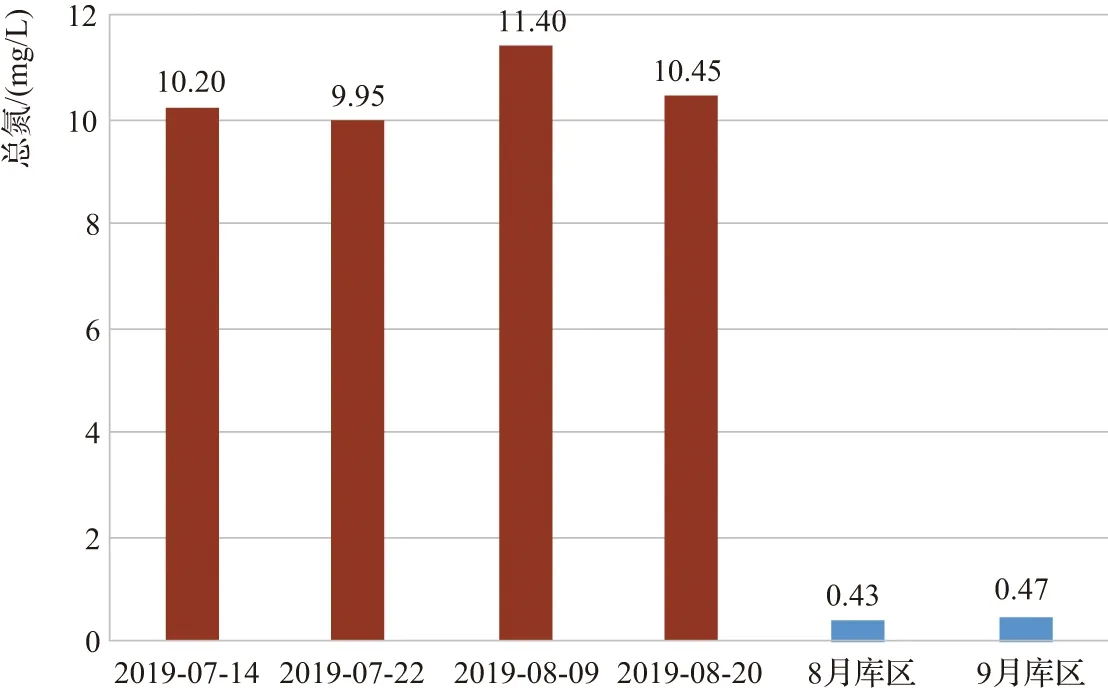

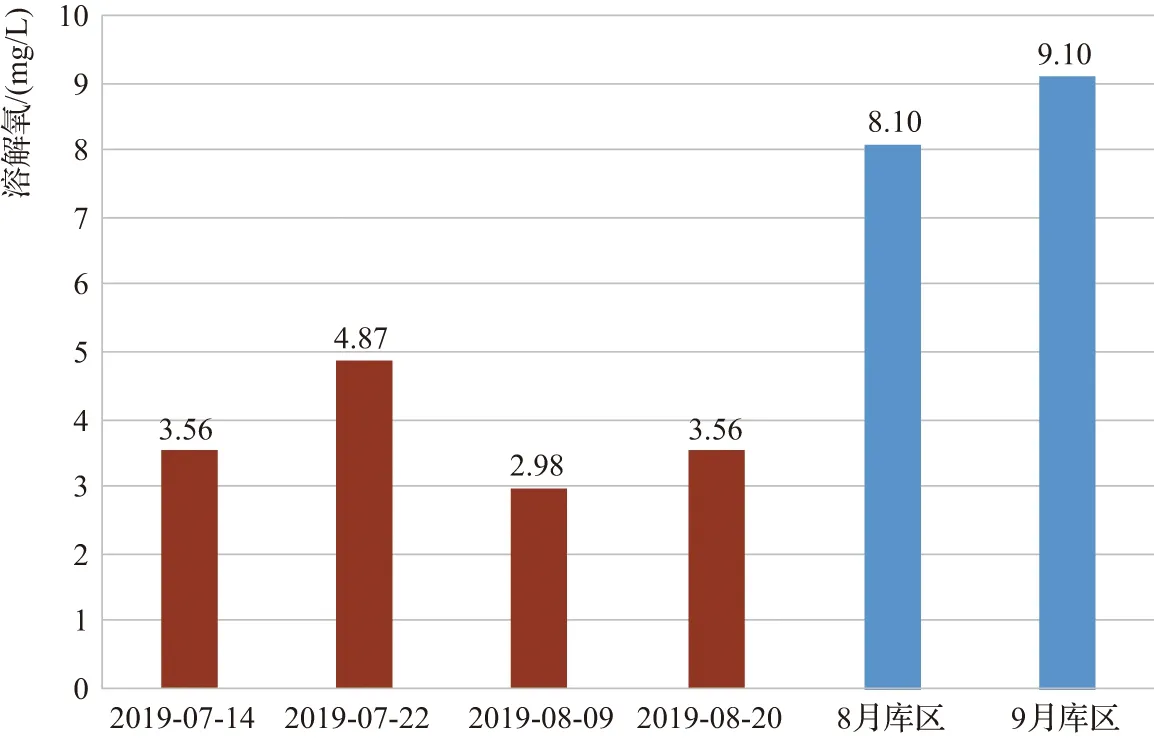

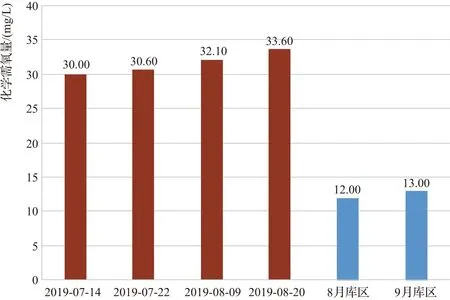

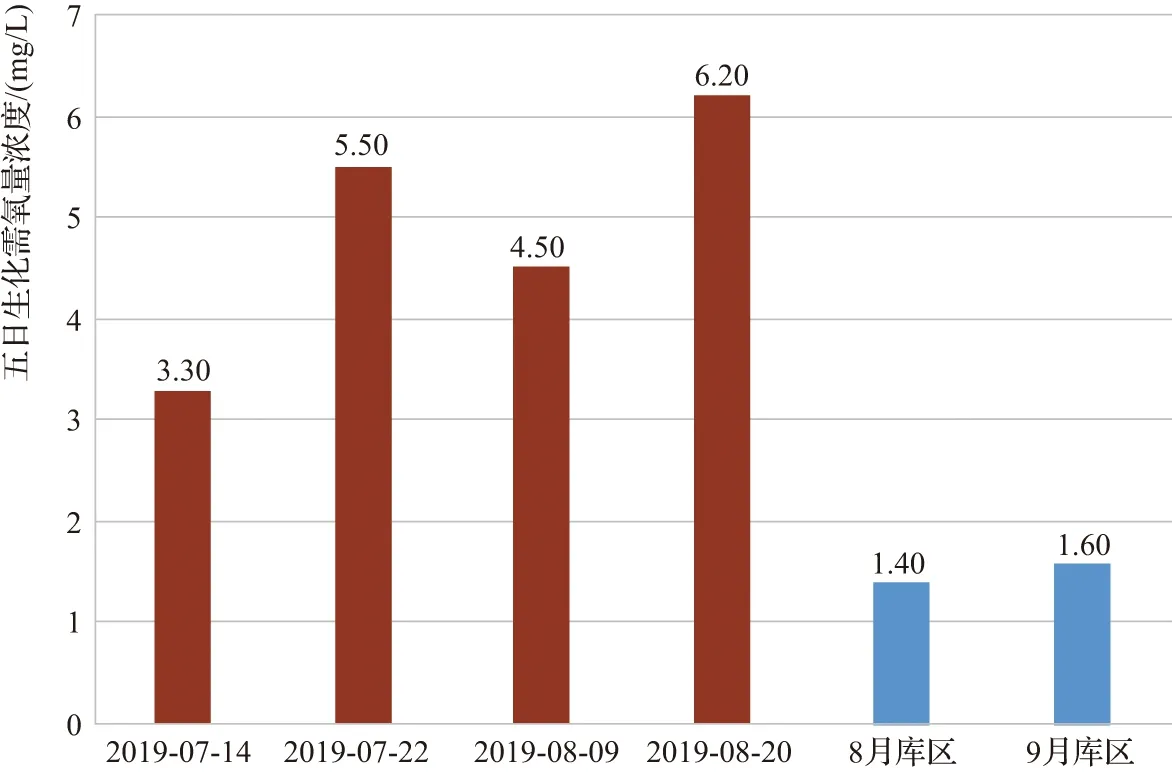

將7月14日、7月22日、8月9日、8月20日的入庫水質檢測情況與大寧調蓄水庫的8月、9月水質檢測值進行對比(見圖2~圖7),結果顯示,小啞叭河入庫水中的總氮含量在9.95~11.40mg/L之間,總磷含量在0.25~0.29mg/L之間,氨氮含量在0.49~0.63mg/L之間,溶解氧含量在2.98~4.87mg/L之間,化學需氧量在30.00~33.60mg/L之間,五日生化需氧量在3.30~6.20mg/L之間;但8月、9月大寧調蓄水庫的庫區水質監測結果顯示,總氮含量未超過0.50mg/L、總磷含量未超過0.025mg/L、氨氮含量未超過0.50mg/L、溶解氧大于6.00mg/L、化學需氧量小于15.00mg/L、五日生化需氧量小于3.00mg/L。說明在匯流后,水庫的水質并未有大幅度的波動情況,匯水經生態種植區凈化截留后進入水庫,去除了部分污染物,同時,水生植物本身發揮了一定的凈化的效果,匯水在植物區經過吸收、沉淀、凈化后流入水庫,對水庫水質指標影響較小。

圖2 總氮監測對比

圖3 總磷監測對比

圖4 氨氮監測對比

圖5 溶解氧監測對比

圖6 化學需氧量監測對比

圖7 五日生化需氧量監測對比

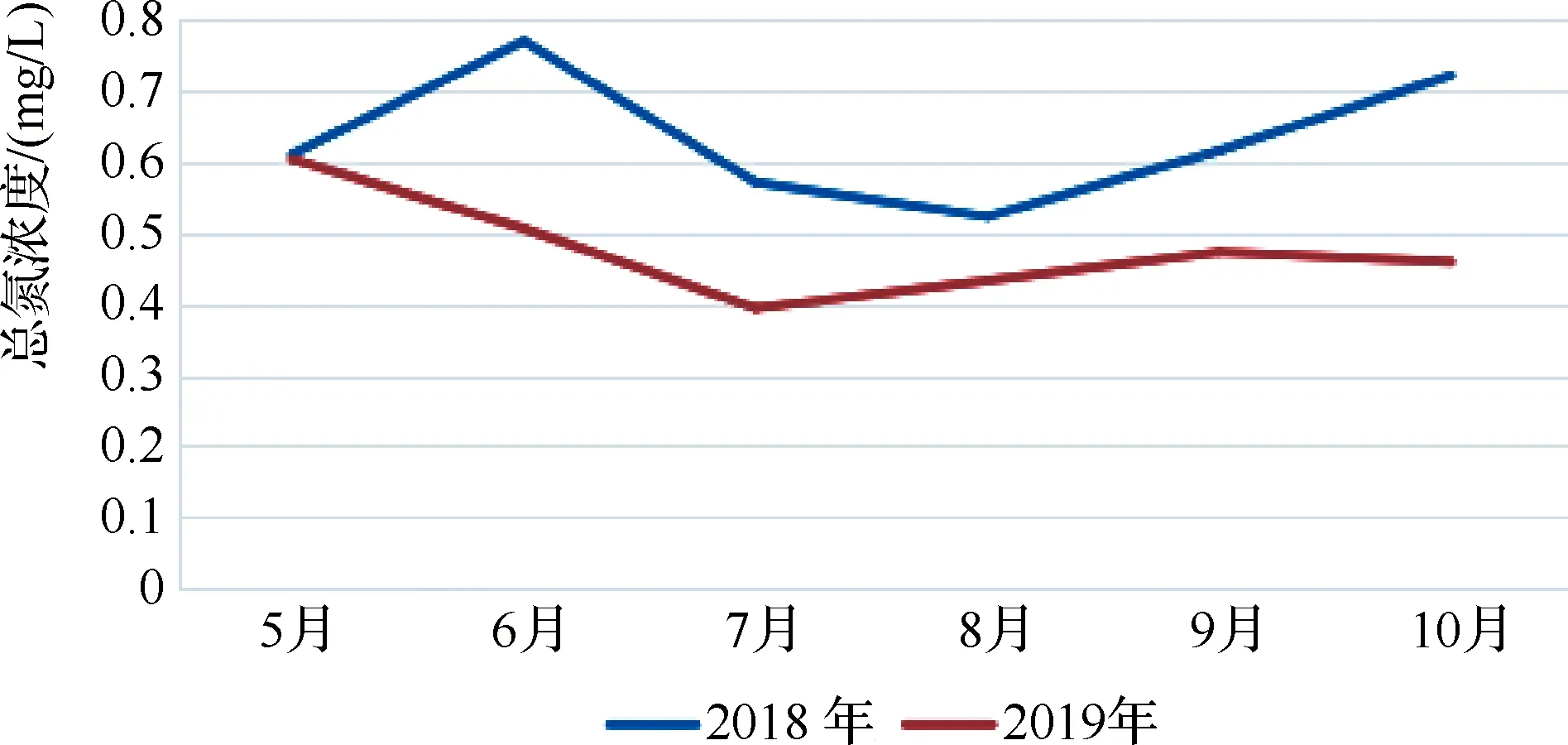

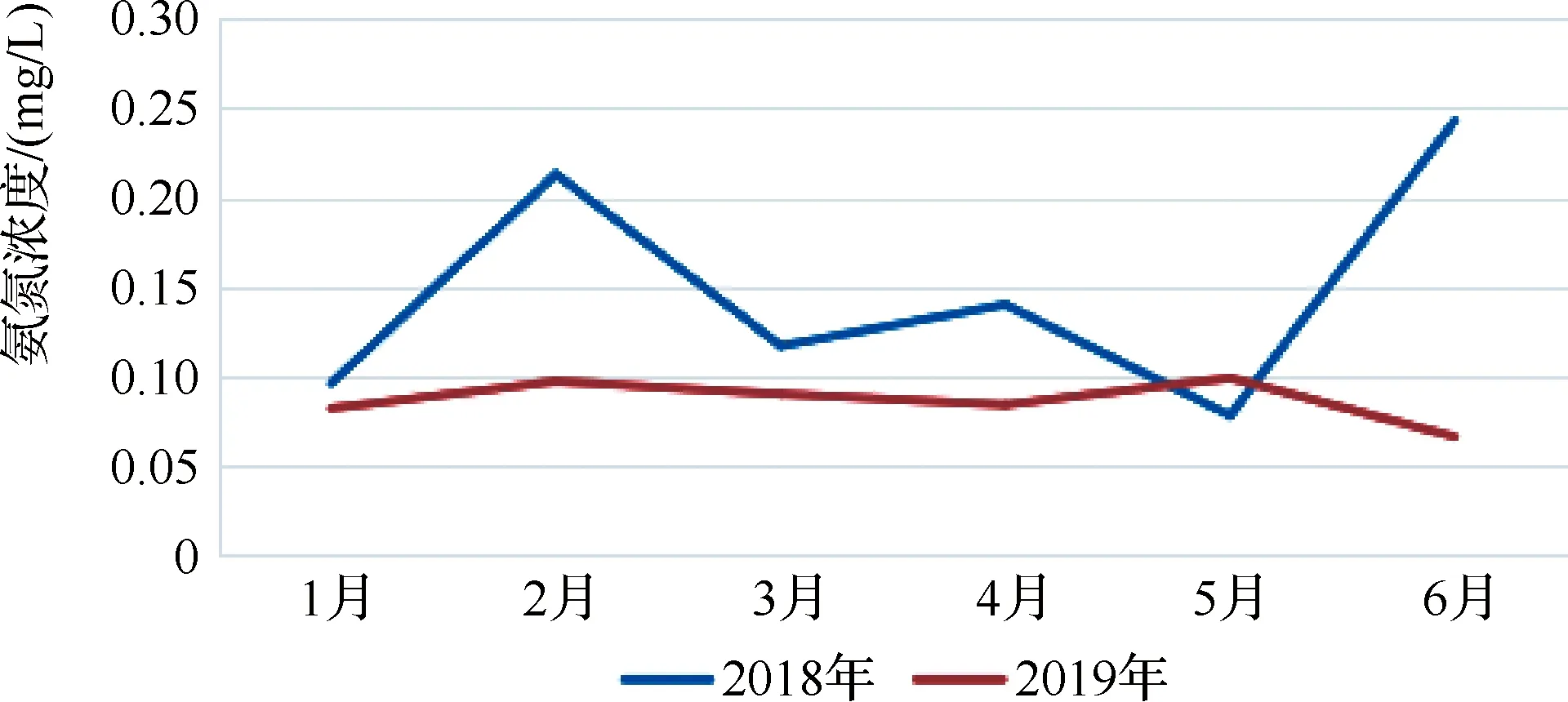

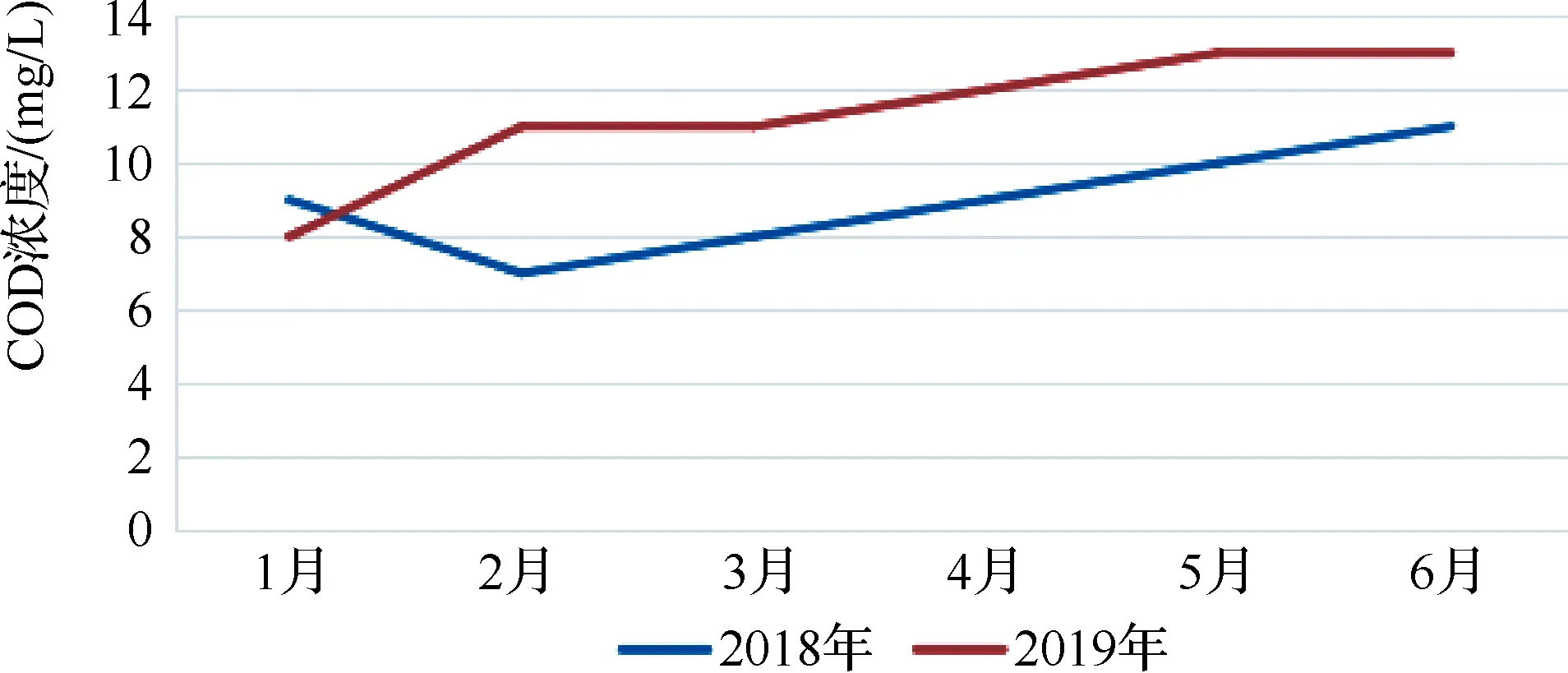

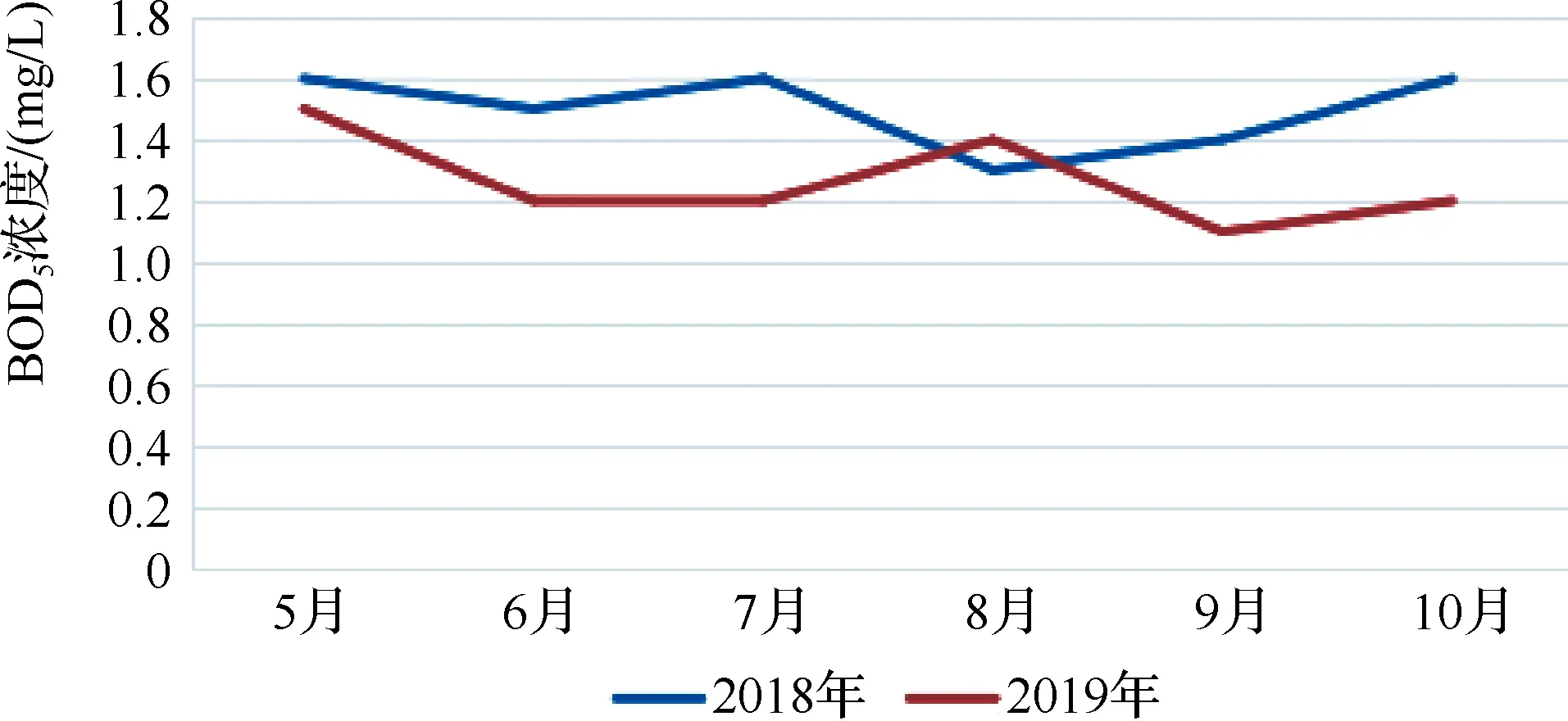

2019年和2018年水庫調度運行情況較為規律,蓄水量沒有大幅變化,相關環境因素影響較低,可以認為兩年環境條件接近。2019年種植水生植物后,與2018年未種植水生植物相比,庫區水質在總氮(TN)、總磷(TP)、氨氮等指標方面的變化見圖8~圖13。2019年的總氮值普遍低于2018年,其他指標兩年變化趨勢不顯著,說明水生植物對氮的吸收作用較強,但在水質較好的情況下,水生植物沒有明顯消除水體中有機物的效用。

圖8 庫區總氮變化

圖9 庫區總磷變化

圖10 庫區氨氮變化

圖11 庫區化學需氧量變化

圖12 庫區五日生化需氧量變化

4 討論和建議

4.1 增加水生植物的種植面積

種植水生植物,可以在一定程度上削減、截留、凈化雨洪污染物,有利于水庫的水質保護[5]。在庫區小啞叭河匯流入口處持續開展水生植物種植,有條件的情況下,可于小啞叭河入庫口斷面向河道上游種植吸附營養鹽能力強的水生植物,利用河道內水生植物去除河水中污染物,延長徑流和生活污水在河道中的停留時間,使泥沙等顆粒態污染物沉降[6]。同時,增加庫區種植水生植物的面積,利用植物吸收水體中氮磷等營養成分;再利用培育的植物和土壤微生物轉化、降解和吸收水體中污染物,進一步加強庫區水質的保護。

4.2 進一步研究水生植物對有機物的去除效果

水生植物可以直接吸收水體中有機污染物。以往的大量實驗數據表明,水生植物對有機污染物有削減作用。親水性有機污染物易被植物直接吸收,疏水性有機污染物則被根系表面吸附,由根系膜或微生物降解有機污染物。2019年小啞叭河入庫口種植水生植物后大寧水庫水質COD、BOD5數值并未比2018年未種植水生植物時明顯降低,說明種植水生植物后并未產生明顯的去除有機污染物作用[7-9]。因此建議:一是對大寧調蓄水庫有機污染物進行化學分析,針對有機污染物種類種植水生植物;二是研究水體有機污染物濃度與植物去除效果的關系,以往相關文獻中進水或原狀水COD、BOD5數值至少是本文數值的5倍,在較低COD、BOD5數值的水體中,水生植物對有機污染物的轉化、降解是否存在作用減弱、效率降低的問題,還有待進一步研究。

4.3 研究水生植物對庫區藻類的影響

水庫水體相對靜止,在溫度適宜、營養鹽豐富的情況下,浮游植物容易大量生長,從而降低了水體透明度,存在發生水華的風險[10]。種植水生植物,通過不同水生植物的化感作用,可抑制藻類生長。建議下一步庫區水質監測指標中加入葉綠素含量這一指標,分析水生植物對庫區藻類的影響。

5 結 語

用生態方法解決水質問題,是對水環境改善方法的有益探索,是未來全面實現水生態修復的重要手段。用生態的手段提升河湖的環境質量,保護、改善和修復區域水生態,也是實現城市水源地有效保護的重要路徑之一。逐步恢復河濱帶、庫濱帶等自然生態系統,改善湖庫、河岸生態微循環,提高水體自凈功能,統籌岸線景觀建設,打造功能復合、開合有致的濱水空間,提升河道的親水性,以滿足市民休閑、娛樂、觀光等多種需求,也將成為城市河湖未來發展的方向。