江蘇省水資源質量狀況分析及提升對策研究

孔繁璠 殷 鵬 高鳴遠

(1.江蘇省水文水資源勘測局,江蘇 南京 210029;2.江蘇省水資源服務中心,江蘇 南京 210029)

黨的十八大以來,江蘇省深入推進生態文明建設,已取得了明顯成效,水資源質量得到持續改善[1-2]。進入新發展階段,經濟發展與環境保護的矛盾仍未發生根本轉變,河湖治理與保護面臨的形勢依然嚴峻復雜。本文通過對2021年度江蘇省水資源質量進行系統分析,為新時期更高水平地提升江蘇省河湖水資源質量提供技術支撐。

1 江蘇省2021年水資源質量情況

1.1 總體情況

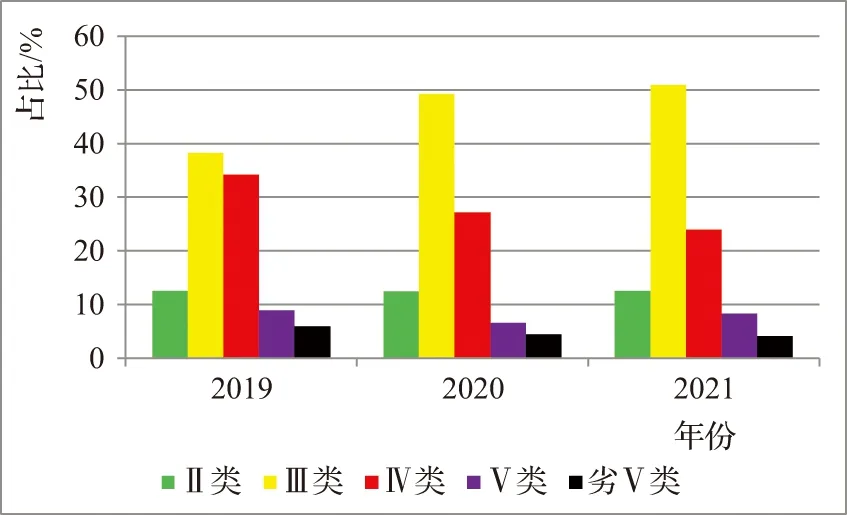

2021年江蘇省水文部門對江蘇省796條河流、164個湖庫進行了監測,共計監測站點1966個。根據《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)中的評價指標(總氮不參評)進行全指標評價,2019—2021年江蘇省水環境質量總體呈改善趨勢,2021年評價為Ⅱ類、Ⅲ類、Ⅳ類、Ⅴ類、劣Ⅴ類水質標準的監測站點比例分別為12.6%、50.9%、24.0%、8.3%、4.2%。其中優Ⅲ類(含Ⅲ類)水質標準的站點占比分別較2019年、2020年上升12.6%、1.9%,劣Ⅴ類站點占比分別下降1.8%、0.3%,具體情況見圖1。

圖1 江蘇省2019—2021年水質監測站點水質類別(總氮不參評)

如總氮參評,則2021年評價為Ⅱ類、Ⅲ類、Ⅳ類、Ⅴ類、劣Ⅴ類水質標準的監測站點比例分別為10.9%、50.2%、23.0%、9.0%、6.9%。其中,優Ⅲ類站點較湖庫總氮不參評下降2.4%,劣Ⅴ類站點較湖庫總氮不參評上升2.7%。

1.2 河流水資源質量

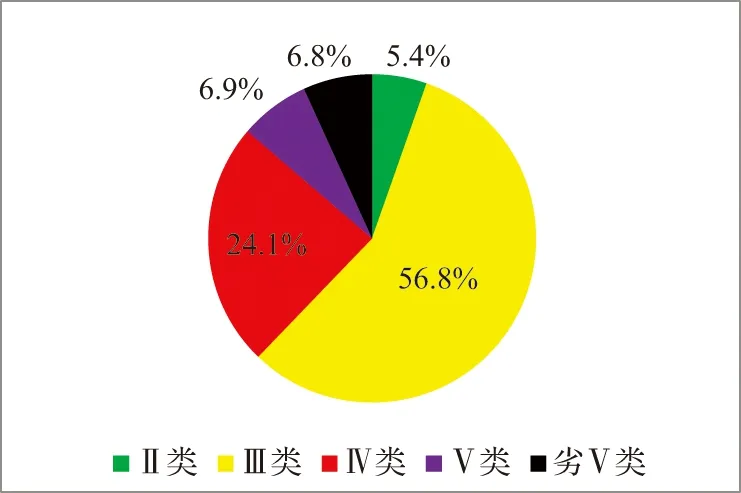

2021年納入監測范圍的796條河流中,采用全指標評價(總氮不參評),類別為Ⅱ類、Ⅲ類、Ⅳ類、Ⅴ類、劣Ⅴ類水質標準的河流分別為43條、452條、192條、55條、54條,占比分別為5.4%、56.8%、24.1%、6.9%、6.8%,具體情況見圖2。其中優Ⅲ類河流占比較2020年上升3.4%,劣Ⅴ類上升0.2%。

圖2 江蘇省2021年河流水質類別分布情況

2021年,301條未達Ⅲ類水的河流中(比2020年減少49條),總磷、氨氮、五日生化需氧量是主要超標因子,出現頻次分別為170次(比2020年減少24次)、138次(比2020年減少22次)、131次(與2020年持平)。此外,超標因子還包括化學需氧量、高錳酸鹽指數、氟化物、溶解氧、砷、揮發性酚,出現頻次分別為59次(比2020年減少48次)、39次(比2020年減少9次)、15次(比2020年增加14次)、8次(比2020年減少16次)、2次(比2020年減少1次)、1次(比2020年減少4次)。

2021年共有54條劣Ⅴ類河流(比2020年減少5條),未達到Ⅴ類標準的水質因子為氨氮、總磷。其中40條河流氨氮未達Ⅴ類標準,比2020年減少9條;19條河流總磷未達到Ⅴ類標準,比2020年減少9條。

1.3 湖泊水庫水資源質量

1.3.1 總氮不參評評價結果

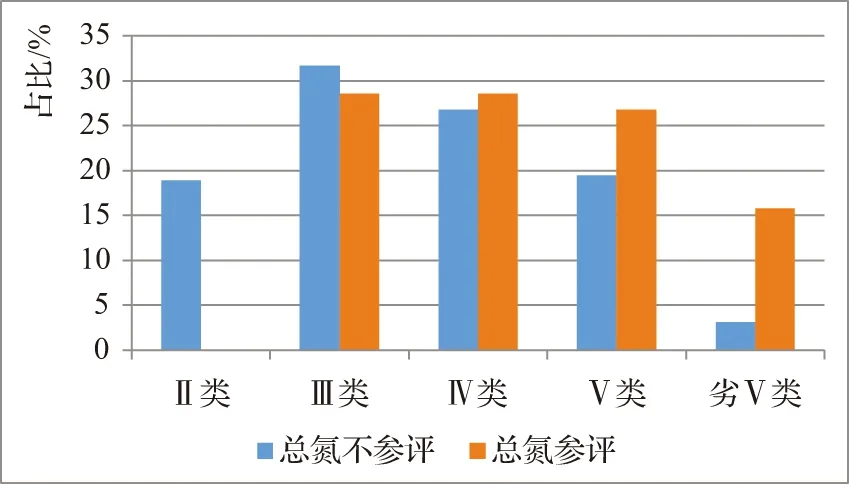

2021年納入江蘇省監測范圍的164個湖泊、水庫中,采用全指標評價(總氮不參評),類別為Ⅱ類、Ⅲ類、Ⅳ類、Ⅴ類、劣Ⅴ類水質標準的湖庫分別為31個、52個、44個、32個、5個,占比分別為18.9%、31.7%、26.8%、19.5%、3.1%。其中優Ⅲ類湖庫占比與2020年基本持平,劣Ⅴ類上升1.4%。

2021年,81個未達到Ⅲ類水的湖庫中,均存在總磷超標問題,與2020年情況相當(2020年83個未達到Ⅲ類水的湖庫也均存在總磷超標問題)。其他超標因子總體出現頻次較2020年呈下降趨勢,包括五日生化需氧量、高錳酸鹽指數、化學需氧量、氨氮、氟化物,出現頻次分別為13次(比2020年增加1次)、7次(比2020年減少6次)、6次(比2020年減少4次)、2次(比2020年增加2次)、1次(與2020年持平)。

2021年,5個劣Ⅴ類湖庫中,未達到Ⅴ類水評價標準的超標因子均為總磷。

1.3.2 總氮參評評價結果

如湖庫總氮參評,則對水質達標率影響很大。在總氮參評的情況下,2021年評價為Ⅲ類、Ⅳ類、Ⅴ類、劣Ⅴ類水質標準的湖庫分別為47個、47個、44個、26個,占比分別為28.7%、28.7%、26.8%、15.8%。其中Ⅲ類湖庫占比較2020年下降4.7%,劣Ⅴ類下降0.3%。相比總氮不參評的情況,總氮參評結果中優Ⅲ類湖庫下降21.9%,劣Ⅴ類湖庫上升12.7%。總氮參評與不參評湖庫水質達標情況見圖3。

圖3 江蘇省2021年湖泊水質類別分布情況

江蘇省監測的164個湖庫中,共有107個湖庫總氮未達到Ⅲ類水標準(較總氮不參評增加了26個),有25個湖庫總氮為劣Ⅴ類水質(較總氮不參評增加了20個)。

納入監測范圍的12個省管湖泊和6個大型水庫中,按照總氮不參評的方式評價,6個大型水庫均達到Ⅲ類水標準,12個納入監測范圍的省管湖泊中,有3個為Ⅲ類水,8個為Ⅳ類水,1個為Ⅴ類水。按照總氮參評的方式評價,僅有太湖、白馬湖、寶應湖、高郵湖、邵伯湖5個湖泊對水質結果沒有影響,其余13個湖庫水質類別均有不同程度的下降。

1.4 城市集中式飲用水水源地水資源質量

江蘇省96個縣級以上城市集中式飲用水水源地水質合格率達100%,其中65個水源地達到地表水Ⅱ類水標準,占67.7%,31個水源地達到Ⅲ類水標準,占32.3%。

1.5 不同流域水資源質量

1.5.1 河流

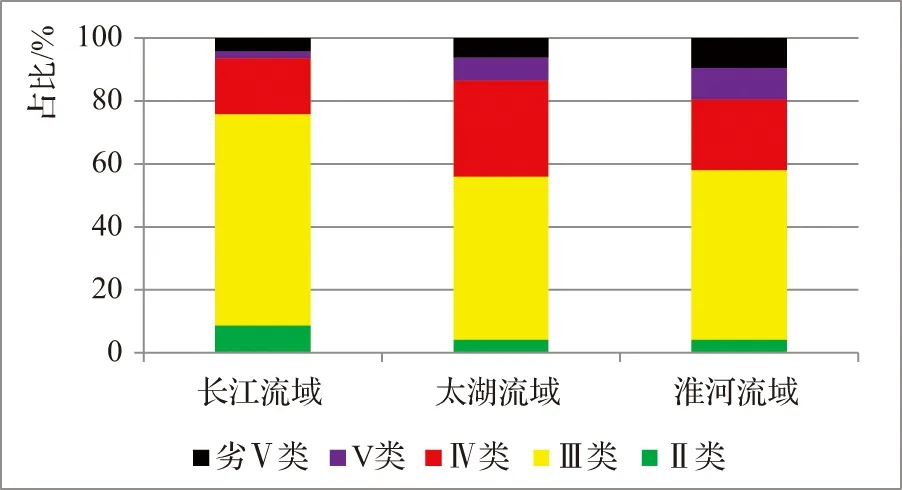

按照全指標評價(總氮不參評),2021年江蘇省長江流域(不含太湖流域,下同)水質最優,優Ⅲ類河流數量占比為75.8%,太湖流域與淮河流域相當,分別為56.1%、58.0%。劣Ⅴ類河流占比中,淮河流域最高,為9.4%;長江流域最低,為4.1%,具體情況見圖4。

圖4 2021年江蘇省不同流域河流水質情況

1.5.2 湖庫

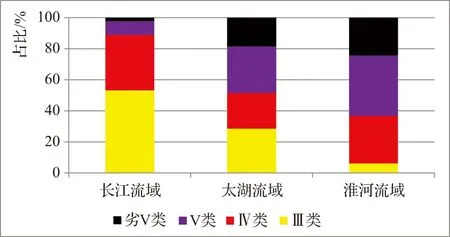

按照全指標評價(總氮參評),2021年江蘇省不同流域湖庫水質情況與河流情況相同,同樣為長江流域最優,有53.3%的湖庫達到Ⅲ類水標準,2.2%的湖庫為劣Ⅴ類水質。淮河流域湖庫水質最差,達到Ⅲ類水標準的湖庫僅為6.1%,24.5%的湖庫為劣Ⅴ類水質,具體情況見圖5。

圖5 2021年江蘇省不同流域湖庫水質情況

1.5.3 城市集中式飲用水水源地

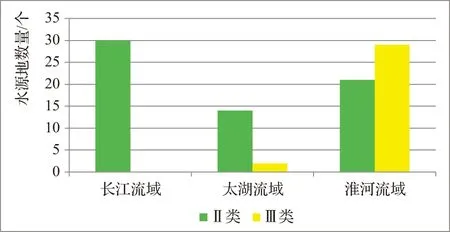

從城市集中式飲用水水源地水質統計情況來看,長江流域和太湖流域城市集中式飲用水水源地水質情況最優。其中長江流域30個城市水源地均達到Ⅱ類水標準;太湖流域16個城市水源地中,有14個為Ⅱ類水,占87.5%,有2個為Ⅲ類水;淮河流域50個水源地中,有21個達到Ⅱ類水標準,占42.0%,29個為Ⅲ類水,占58.0%,具體情況見圖6。

圖6 2021年江蘇省不同流域城市水源地水質情況

2 對策建議

a.2019—2021年,江蘇省河湖水環境質量呈持續改善趨勢,但是2021年水質改善程度較2020年明顯放緩,說明隨著水環境治理的深入,治理的邊際效益日益明顯,必須系統性強化治理措施,進一步提升江蘇省河湖水資源質量[3]。

b.總磷、氨氮、五日生化需氧量3項指標是影響河流水質的主要超標因子,其原因是江蘇省人口密度高、經濟體量大,總磷、氨氮、五日生化需氧量等特征污染物單位面積排放強度仍超過全國平均水平。根據江蘇省生態環境部門統計,江蘇省COD、氨氮、總磷、總氮單位國土面積排放強度分別是全國平均水平的6.25倍、6.67倍、5.56倍、6.36倍,排放量分別占全國的6.88%、7.33%、6.11%、7.29%。目前,江蘇省污染物排放標準已經領先全國平均水平,特別是2018年江蘇省頒布的《太湖地區城鎮污水處理廠及重點工業行業主要水污染物排放限值》已經是全國最嚴格的污染物排放標準[4]。因此,新時期江蘇省外源控制的主要措施應從提升污染物排放標準向進一步優化產業結構,促進綠色發展轉變[5-6]。

c.與河流不同,氨氮、五日生化需氧量不是影響湖庫水質的主要超標因子,說明江蘇省退圩還湖、水生植物管護等湖泊生態修復措施已經取得階段性成效,河湖自凈能力提升效果明顯,氨氮、五日生化需氧量等耗氧指標均可以通過湖泊的自凈能力予以降低。總氮和總磷是湖泊最主要的超標因子,一方面說明“減磷控氮”仍是江蘇省外源污染治理的核心,另一方面說明湖泊總磷治理的復雜性,與氨氮、五日生化需氧量不同,磷是一種不能降解的物質,外源輸入的總磷在湖庫中沉積,不斷形成新增內源磷污染,在控制外源磷輸入的同時,必須加強生態清淤、清水活水等生態措施,提升湖庫環境容量,從而降低湖庫總磷濃度[7-8]。

d.分流域來看,江蘇省沿長江地區(長江流域、太湖流域)水質情況明顯優于淮河流域水質狀況,一方面是由于沿江地區經濟發展已從高速增長階段轉向高質量發展階段,水資源質量提升明顯,另一方面是由于沿江地區引排水條件優越,沿江各市相繼建設了一批清水活水工程,提升了區域水環境容量。因此江蘇省淮河流域應該加快產業結構轉型升級,徹底扭轉以犧牲環境質量為代價獲得經濟效益的發展模式[9-10]。

3 結 語

本文對江蘇省水資源質量現狀進行了系統分析,發現江蘇省河湖水環境質量呈持續改善趨勢,2021年江蘇省河湖優Ⅲ類站點占比達到63.5%,較2019年上升12.6%。其中,96個縣級以上城市集中式飲用水水源地水質均達到地表Ⅲ類水標準;納入監測范圍的796條河流中,62.2%的河流達到優Ⅲ類標準;湖庫水資源保護任重道遠,總氮、總磷仍是湖庫最主要的超標因子。河流水質與湖庫水質變化趨勢不同,再次印證了湖庫治理的復雜性,必須要堅持“外源減量、內源減負、生態擴容、科學調配”的治理思路,加大治理力度,補齊總磷短板。如何實現“水質達標向水質向優轉變”也是新發展階段需要系統深入研究的問題。此外,從河湖系統治理的角度出發,建議將總氮指標納入地表水環境質量標準河流參評項目,以此加強入湖總氮控制力度。本文可為江蘇省新發展階段河湖水資源保護與治理提供技術參考,并為其他人口密度高、經濟總量大、環境容量小的地區的河湖治理提供借鑒。