生活和工作真能徹底分開嗎

☉劉江索

每個深陷辦公室冗雜事務、為上下級關系周旋不停、將做不完的工作帶回家,甚至帶到個人旅行、家庭聚會的職員,大約不止一次暢想過這種畫面:要是生活和工作能徹底分開就好了。

近期播出的科幻美劇《人生切割術》里,將這種設想變成了現實。但與預期相反的是,當一個人真的做到了將生活和工作徹底分離,故事卻走向了驚悚。

工作意義是隨后被創造出來的

在一場車禍中失去妻子后,原本在大學做歷史學教授的馬克·斯考特在盧蒙公司的宏觀數據精檢部門找到了一份工作。這家公司極為神秘,新職員入職前,腦中將被植入“分離”芯片。這種芯片會將工作記憶和生活記憶完全分離,公司可借此實現工作保密。

一旦進入公司電梯,馬克的工作芯片就會被激活,他會忘掉生活中的一切,甚至自己的名字,立刻投入工作;下班打卡后,“生活人格”會蘇醒,他會忘記在公司發生的一切,甚至是同事的名字和相貌。

對馬克來說,這種分離使他不再沉浸在妻子去世的悲傷中,他僅僅是一只工蜂。

新人赫莉的到來,給整個部門的日常工作帶來了挑戰——赫莉不愿接受這份工作,因為沒有人知道自己在制造什么產品,處于哪一個程序和環節,公司也不會泄露任何信息。

“這沒有意義。”赫莉決定離職。

這指向了人們選擇工作、進入職場的動機。顯然,工作倫理和工作意義是之后才被創造出來的。

“賺錢”自然是工作的意義之一。進化人類學家馬歇爾·薩林斯認為,如若不然,大多數人寧愿選擇休閑而不是勞動。

工業革命后,在急需勞動力的企業的鼓吹下,“拯救焦慮”也被加入“工作意義”中來。19 世紀的德國社會學家馬克斯·韋伯曾對“拯救焦慮”做出解釋:既然懶惰是一種罪,那么勤勞工作就為通往天堂的道路掃清了障礙,面對持久的不安和焦慮,唯一的治愈方法就是充滿信心地艱苦勞動。

這些為工作附加的“意義”或多或少地摻雜了資本方的修飾,就像引導消費的廣告語一樣。

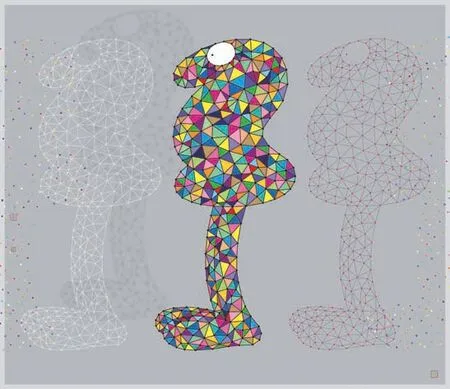

站在盧蒙公司的成果展示廳里,宏觀數據精檢部的老員工歐文給赫莉“洗腦”:“一個人沒有過往是不自然的,曾經經歷的一切讓我們擁有了意義,給了我們背景、‘形狀’。但做完手術醒來后,我沒有了‘形狀’。從1866 年起,盧蒙公司就一直在積極關照人類。你現在所做的一切構成了歷史的一部分——一段崇高的歷史。”

赫莉拒絕這套包裝精美的說辭,同事們則向她指出一個難以化解的死局:如果你離職成功,你的工作人格將永遠消失,因為你被創造出來的全部意義就是為了工作。

愈演愈烈的職場阻隔

在盧蒙公司,難以相通的阻隔無處不在。每個部門都被切割成程序上的一環,每個人都是產品中的一個螺絲釘,他們既不知道自己的工作處于哪個環節,也不知道其他部門的人在做什么。公司還特意安排每一個職員在不同時間上下班,以確保他們不會相遇。

這是現實職場中信息阻隔的夸張表達——上下級之間、部門之間、同事之間被設置了無數道溝通屏障;一個同事離職,不過是一個工號被另一個工號頂替……

這種阻隔背后還隱藏著另一個問題——過分追求所謂的效率。《工作:巨變時代的現狀、挑戰與未來》的作者埃倫·拉佩爾·謝爾承認效率帶來的好處是:工業時代的雇主們為提高效率,將工作任務細細拆分并標準化,人們因生產力提高而獲得了穩定增長的薪資和實實在在的福利。日益高效,日益繁榮。

進入數字時代后,這種邏輯出現了漏洞。

我們對效率的追求有時不容置疑,從而低估了工作和生活質量的重要性——評價醫生的依據不是他們救治了病人或改善了生命質量,而是病人的數量;評價老師的依據不是他們給予學生的教育和鼓勵,而是學生的分數。

其實,有些商品和服務我們并不需要,但“效率”將它們大量生產出來,刺激我們的欲望;而另一些商品和服務確實是我們需要的,“效率”卻阻礙了它們的生產。

牛津大學賽德商學院的心理學家薩利·麥特利斯經研究發現,這種螺絲釘式的工作肇因源于:“雇主希望員工通過專攻一個非常狹窄的領域來實現卓越;我們的價值取決于為公司所做的貢獻。這是一個非常危險的模式。或許你今天還是主管,如果明天被解雇或降職,你將一無是處。如果——由于之前的工作——你是個特別專業化的人,你的技能無法應用到其他領域,你將失去你的整個工作身份。這會是一種可怕的精神打擊。”

擔心下一塊面包在哪里

《人生切割術》里有個極限設定:如果想要離職,需要生活人格和工作人格同時提交辭職申請。

這件事很難發生,因為兩個人格無法了解彼此的想法,更難以感同身受。赫莉多次想給外面的自己傳遞信息,但公司安裝了編碼識別器,一切信息都受到監控,無法傳遞出去。

當她決定用切斷手指作為威脅時,生活人格赫莉回復了一段視頻:“我們最終都得接受現實。我是一個人,你不是。做決定的是我,不是你。你的離職申請我拒絕。”工作人格赫莉被“你不是人”的說法擊潰了。她不只被盧蒙公司剝削,也被外面的自己剝削。

當馬克和發傳單倡議抵制分離術的年輕人爭吵起來時,對方表示“分離剝奪了工作者的自我管理”,但馬克堅持認為,是過去的你主動選擇走到今天,怎么會存在自我奴役?

英國經濟學家蓋伊·斯坦丁曾說,當一個人總是被評估打分,“一直要擔心下一塊面包在哪里,這意味著對自己的生活失去了控制”。

在《人生切割術》中,這種失控以荒誕的情節呈現出來:盧蒙公司為職員安排了心理咨詢,職員可以通過醫生的講述,了解自己在公司以外的生活是什么樣的,但不允許職員對某一條信息表示偏愛或做出特殊反應,否則會被扣分,提前結束心理咨詢。

當聽到生活中的自己泳姿優美、擅長接吻時,歐文情不自禁地笑了出來。結果,他被扣了20分。他只能克制自己,不再露出向往的神情。

《人生切割術》的創作者丹·埃里克森說,人類如果不把同理心和自我價值帶到工作場所,“這對我們自己不利。我們在工作中投入的自我越少,就越容易被剝削或陷入不道德的行為。但我們也需要這種分離,以免完全迷失自我”。

關于如何平衡工作與生活,埃里克森也沒有答案。“我只是希望人們知道,他們的價值不能通過他們為工作做出的貢獻來量化,”他說,“我們每一個人都比那更有趣、更特別、更美麗。”