丁衡高與西昌衛(wèi)星發(fā)射中心 二工位建設(shè)和亞洲一號衛(wèi)星發(fā)射

□曲從治

憶起丁衡高主任,讓我印象最深的是慈眉善目、神情堅(jiān)毅,他的殷殷囑托直到現(xiàn)在還恍若眼前。特別是在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心二工位建設(shè)和“亞洲一號”衛(wèi)星發(fā)射的那個(gè)崢嶸歲月,本來不畏任何挑戰(zhàn)的我,遇到的困難前所未有,但我時(shí)常受到丁主任的鞭策和激勵(lì),如春風(fēng)化雨,沁人心脾,叮嚀之音時(shí)常縈繞耳畔,同時(shí)也撞開了我的記憶之匣……

14個(gè)月的奇跡

建設(shè)新工位,新任務(wù)起航

20世紀(jì)80年代末,為配合航天工業(yè)部擬研制“長征2 號E"捆綁式大推力運(yùn)載火箭、搶占國際航天市場的構(gòu)想,國防科工委決定在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心新建一個(gè)發(fā)射工位。

1988 年9 月,國防科工委丁衡高主任組織召開常委辦公會(huì),我當(dāng)時(shí)是設(shè)計(jì)所所長,讓我列席了這次會(huì)議。會(huì)上大家討論能否在20 個(gè)月內(nèi)建成一個(gè)新發(fā)射工位的問題。張敏參謀長先引開話題對我說:“老曲,你不是有一個(gè)設(shè)想嗎?”我回答道:“想搞一個(gè)大的發(fā)射場,現(xiàn)在還只是預(yù)研課題,就在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心,羅王河邊,3 號發(fā)射場河對面。”丁主任一一聽頓了頓正在書寫的筆,神色興奮起來,雙目對視地問我:“20 個(gè)月能不能建成這個(gè)發(fā)射場?”我很坦然地回答說:“經(jīng)費(fèi)、器材如能重點(diǎn)保證,組織得好的話,20 個(gè)月?lián)尳ㄆ饋硎怯锌赡艿摹!倍≈魅文剂艘幌抡f:“老曲,這可是個(gè)大工程,如果真有可能上,你們得出大力啊!”此后由于種種原因,拖了2 個(gè)多月才把建二工位的事定下來。

1988 年11 月底,第二顆“東方紅2 號A”通信衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)后,丁主任一行來到了3 號發(fā)射場的羅王河邊,一下車不等披上棉大衣就迫不及待奔了出去,顧不上喝口水,在現(xiàn)場就讓我匯報(bào)起工程設(shè)計(jì)方案,我把規(guī)劃草圖攤開指給他看,邊比畫邊說明:二工位選址在3 號發(fā)射陣地對面280 米處,采用固定臍帶塔帶活動(dòng)勤務(wù)塔的形式,場坪比3 號場地還大一點(diǎn),標(biāo)高和3 號場地一樣,這樣可以充分利用3 號原有配套的道路鐵路、橋梁、供電、供水,特別是可以利用原有很復(fù)雜的推進(jìn)劑加注系統(tǒng)等設(shè)施,可節(jié)省大量建設(shè)投資,縮短建設(shè)周期,方便日常管理。丁主任指著這么大的場地說:“這個(gè)工程量可不小!擔(dān)子很重啊……我回答道:“整個(gè)施工土方工程量確實(shí)不小,一半是挖,一半是填。現(xiàn)在已經(jīng)打了中心樁,定了發(fā)射中心點(diǎn)。”“好,很好!你們前期的工作是有成效的”。丁主任馬上征求發(fā)射中心佟連捷副主任和李若盛總工程師的意見,張敏參謀長也很支持,于是當(dāng)場就拍了板、定了案。

不知不覺,丁主任已在刺骨寒風(fēng)中足足站了兩個(gè)多小時(shí),他用凍僵了的手壓了一下我的肩,像交付千斤重?fù)?dān)卻又輕描淡寫,意味深長地說:“你們一邊要完成發(fā)射任務(wù),一邊要搶建二工位,確實(shí)很不容易,要統(tǒng)籌得很好才行,要對黨和國家負(fù)責(zé)!”正是丁主任這番鼓勵(lì)的話,讓我在隨后極為艱難的二工位建設(shè)過程中傾注全部心血,誓為黨和國家建成挺起民族脊梁的“通天之塔”。

丁衡高

緊接著,國防科工委、航天工業(yè)部正式向國務(wù)院、中央軍委呈送《在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心新建第2發(fā)射工位的請示》,1989 年2 月國務(wù)院批準(zhǔn)立項(xiàng)。與此同時(shí),就在1 月份,經(jīng)過艱難的談判,我國終于與澳大利亞簽訂了兩顆通信衛(wèi)星發(fā)射合同。根據(jù)合同規(guī)定,在“澳星”發(fā)射前,我們必須于1990 年6、7 月間進(jìn)行一次新型火箭飛行試驗(yàn),試驗(yàn)的成功與否,將最終決定合同的履行。留給我們的時(shí)間已經(jīng)非常短了。

丁衡高主任對工程設(shè)計(jì)方案和塔架加工制造選廠非常重視,親自主持會(huì)議選定方案,為爭取時(shí)間,設(shè)計(jì)所的同志們連軸轉(zhuǎn),加班加點(diǎn)連春節(jié)也沒回家,在加工制造廠趕制圖紙。為了工作有序開展,丁主任等科工委首長指定由張敏參謀長掛帥,成立了現(xiàn)場指揮部主持和部署協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。到1 月中旬,二工位建設(shè)前期“三通一平”(路通、水通、電通、場地平)工作開始展開。1989 年3 月5 日是一個(gè)值得紀(jì)念的日子,這一天發(fā)射工地彩旗飄揚(yáng)、人聲鼎沸,數(shù)以千計(jì)的建設(shè)者揮動(dòng)鐵鎬、開動(dòng)機(jī)械,正式拉開了搶建二工位的序幕。

大戰(zhàn)導(dǎo)流槽

二工位建設(shè)土建工程開始后,指揮部把挖掘?qū)Я鞑刍佣榈谝粋€(gè)攻堅(jiān)目標(biāo)。施工中不時(shí)挖到直徑一兩米的大卵石,這些龐然大物只有爆破,基坑挖完后,坑底淤泥足有30 公分深,八九百立方米,必須徹底清除才行。這單靠泥漿泵是抽不干的,施工人員就拿臉一盆一盆往外端。大家手上起了血泡、肩上磨破了皮,沒有一個(gè)人喊累,就這樣7 萬多立方米的土石方,只用40 天就挖完了。丁衡高主任與沈副主任、張敏參謀長都很關(guān)心導(dǎo)流槽挖掘進(jìn)程,不僅激勵(lì)我要挑起重任,還稱贊我們搶建二工位吃苦精神非常好,效率很高。在我身心壓力如泰山置頂般喘不過來氣的時(shí)候,首長們的關(guān)懷讓我心氣長舒,令我很是感動(dòng)。

基坑的混凝土墊層打筑完畢后,導(dǎo)流槽基礎(chǔ)施工才算真正開始。600 多噸鋼筋靠人工作業(yè),僅用9個(gè)晝夜就完成了綁扎,3400 多立方米的混凝土不間斷澆筑,在國防科工委尚屬首次。丁主任先后幾次打來電話關(guān)注進(jìn)展情況,叮囑既要搶進(jìn)度,又要保證質(zhì)量,最長一次通話達(dá)一個(gè)半小時(shí),他堅(jiān)定而又溫暖的話語給了我很大信心。指揮部調(diào)動(dòng)一切力量參加會(huì)戰(zhàn),我們把所有攪拌機(jī)集中起來,歇人不歇“機(jī)”,只用了2 個(gè)多晝夜時(shí)間,就打了一個(gè)漂亮的硬仗。這不但為導(dǎo)流槽施工奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),同時(shí)也積累了集中統(tǒng)一指揮、調(diào)動(dòng)所有力量打“殲滅戰(zhàn)”的經(jīng)驗(yàn)。丁主任高度贊揚(yáng)了我們的做法,他說這是一次了不起的“戰(zhàn)役”,開創(chuàng)了不間斷施工的“先河”,這項(xiàng)經(jīng)驗(yàn)后來被用于整個(gè)導(dǎo)流槽混凝土打筑全過程。

導(dǎo)流槽和電源間連在一起,結(jié)構(gòu)很復(fù)雜。單是支撐導(dǎo)流槽頂板的腳手支架就用了9.1萬多米鋼管、7 萬多個(gè)扣件、18 萬套螺栓,共綁扎2230 噸鋼筋,打筑近萬立方米混凝土。這樣大的工程量,用了不到300 天。這被丁主任形象地比喻為“西昌速度”,他贊嘆道:“這樣的工程你們充分發(fā)揮了敢打硬仗、善于攻堅(jiān)的頑強(qiáng)作風(fēng),完成得質(zhì)量好、速度驚人,為搶建二工位爭取了寶貴的時(shí)間。”

“在困難面前考試是合格的”

在抓導(dǎo)流槽建設(shè)同時(shí),發(fā)射控制室、陣地變電所項(xiàng)目改造、加注供氣管道支架等陸續(xù)開工。正當(dāng)大家熱火朝天搶建大干的時(shí)候,災(zāi)難降臨了。1989年9 月4 日凌晨,在突降暴雨后大石溝地區(qū)山洪暴發(fā),發(fā)生了百年不遇的泥石流災(zāi)害。接到報(bào)災(zāi)電話后,我和中心計(jì)劃部、安全部、保障部主要領(lǐng)導(dǎo)立即奔赴災(zāi)區(qū)。一眼望去7 號駐地一片狼藉,通往場區(qū)的鐵路路基被沖毀了一二百米,鐵路鋼軌就像兩根繩索懸掛在空中;通往發(fā)射場的公路和一座橋沖毀了;施工材料和塔架構(gòu)件等幾十節(jié)火車皮的物資運(yùn)不進(jìn)去。

二工位受災(zāi)沒有?3 號、5 號陣地受災(zāi)沒有?我十分焦心。直到中午才有人報(bào)告二工位工地及3號、5 號陣地沒有受災(zāi),聽到這個(gè)消息,我心里才踏實(shí)一點(diǎn)。

災(zāi)害發(fā)生后,丁衡高主任第一時(shí)間打來電話詢問受災(zāi)情況,我立刻作了匯報(bào)。丁主任在電話那頭焦急萬分,不僅把心懸在半空,也下了死命令:“迅速組織搶險(xiǎn)自救,受災(zāi)情況一定要掌握清楚,一定要在最短時(shí)間內(nèi)搶修好!”

這突如其來的泥石流災(zāi)害,對于工期本來就十分緊張的二工位建設(shè)來說,無疑雪上加霜。中心和工程指揮部頂著巨大壓力,堅(jiān)決貫徹丁主任和科工委機(jī)關(guān)“要以搶‘四線’為重點(diǎn),從全局出發(fā),統(tǒng)籌安排各項(xiàng)工作”的指示,立即動(dòng)員帶領(lǐng)廣大工程建設(shè)者投入以搶修公路線、鐵路線、通信線、供電供水線的救災(zāi)戰(zhàn)斗中去。

救災(zāi)中保障部領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)供電站中心變電所的同志,靠雙手將變壓器從淤泥中清除出來,同時(shí)加固送電鐵塔、電桿,用了不到3 天時(shí)間就恢復(fù)供電。泥石流之后持續(xù)1 個(gè)多月的陰雨天氣,給搶險(xiǎn)帶來很多困難,全體救災(zāi)人員牢記丁主任“要發(fā)揚(yáng)革命英雄主義精神,克服各種困難,全力以赴搶險(xiǎn)救災(zāi)”的指示,不畏艱險(xiǎn),全力奮戰(zhàn),在大家共同努力下,不到1 個(gè)月鐵路公路全線貫通,供電通信全面恢復(fù)。“四線”的搶通,按照丁主任的話說是“為二工位建設(shè)和中心1990 年發(fā)射任務(wù)準(zhǔn)備起到了關(guān)鍵作用”。

危難之時(shí)情更深。在救災(zāi)過程中,丁主任非常關(guān)心搶修恢復(fù),專門打來電話問我:“老曲,現(xiàn)在情況怎么樣?”我說:“鐵路基本恢復(fù)了,通信、供電、公路咱們自己搶,基本的條件我們也恢復(fù)得差不多了。”丁主任心中的大石頭落了地,稍微寬了寬心,但馬上又關(guān)切地問道:“那還有什么問題要我解決?老曲,你盡管說。”我說除了經(jīng)費(fèi),別的我們盡量想辦法克服。丁主任聽了以后贊許地說:“行,經(jīng)費(fèi)我想辦法解決,其他的能自己解決的問題都自己解決了,做得很好,你們政治上是合格的!”

泥石流災(zāi)害發(fā)生后,丁主任等國防科工委首長和機(jī)關(guān)給予了中心極大的關(guān)心和支持。搶險(xiǎn)勝利后,丁主任又打來電話稱贊我們:“你們不畏艱辛,敢打硬仗,在困難面前考試是合格的。”在搶險(xiǎn)過程中,中心與工程指揮部密切配合,大家把戰(zhàn)勝災(zāi)害當(dāng)作自己的責(zé)任,始終與救災(zāi)人員并肩作戰(zhàn),這種為了國家的利益顧全大局、通力協(xié)作的精神。我們永遠(yuǎn)不會(huì)忘記!

雖然經(jīng)歷了無數(shù)的艱辛曲折,但中心的創(chuàng)業(yè)者們始終堅(jiān)持在困難面前不低頭,依靠推土機(jī)、拖拉機(jī)和原始的生產(chǎn)工具,在亂石灘上建起了當(dāng)時(shí)的“亞洲第一塔”。外國專家稱贊,這是世界航天史上的一個(gè)奇跡。回顧整個(gè)過程,如果沒有黨中央、國務(wù)院、中央軍委的英明決策,沒有丁衡高等國防科工委首長和機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),沒有廣大科技工作者和參建人員的無私奉獻(xiàn),沒有地方政府和人民群眾的支持配合,是不可能如期建成的,我們應(yīng)該滿懷感激之情。

“亞洲一號”:奔雷一劍破云出

記者招待會(huì)上,我信心百倍

20 世紀(jì)90 年代初,世界航天領(lǐng)域曾一度籠罩在陰影里,美國、法國火箭發(fā)射屢遭厄運(yùn),世界航天發(fā)射市場不景氣,使人們的目光不約而同集中到西昌:中國能不能成功?國外航天專家曾作出種種推測,許多人帶著懷疑的眼光。然而,廣大參試人員卻充滿著必勝的信心。

在“亞星”發(fā)射前的一次記者招待會(huì)上,我冷靜而又信心百倍地對記者們說:“美國、法國的失敗,給我們敲了警鐘,我們有著必勝的信心和把握!”這絕不是輕狂,我們講能夠成功,是建立在丁主任自始至終嚴(yán)格要求和遵循科學(xué)規(guī)律基礎(chǔ)上的。從衛(wèi)星進(jìn)場到工作展開的每一個(gè)細(xì)節(jié),我們嚴(yán)格履行“嚴(yán)肅認(rèn)真,周到細(xì)致,穩(wěn)妥可靠,萬無一失"的十六字方針,細(xì)致地做了大量準(zhǔn)備工作。丁主任曾指示我們:“航天事業(yè)關(guān)乎重大,必須嚴(yán)格遵循十六字方針,要大力培育嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的試驗(yàn)作風(fēng),堅(jiān)持人員不帶思想問題上崗,設(shè)備不帶故障參試,產(chǎn)品不帶隱患上天。”我們不僅堅(jiān)決落實(shí)了首長指示,全體參試人員更是將之奉為工作準(zhǔn)則。

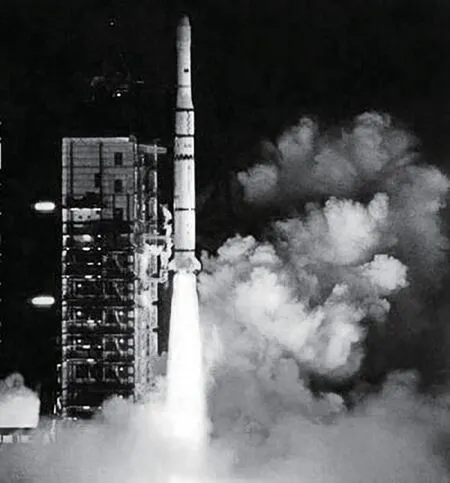

亞洲一號衛(wèi)星成功發(fā)射瞬間

為貫徹丁主任指示精神,確保任務(wù)圓滿完成,中心各單位廣泛開展安全大檢查。各系統(tǒng)都提出了應(yīng)急預(yù)案,凡是能預(yù)演的都進(jìn)行了預(yù)演。對每個(gè)元器件及插件板、備份件都進(jìn)行了認(rèn)真測試并按序登記排列。

在一次模擬聯(lián)調(diào)中,指揮控制中心兩臺(tái)240 計(jì)算機(jī)突然出現(xiàn)“死等”和“清機(jī)”現(xiàn)象。為查清原因,大家開展了一次設(shè)備大檢查,很快找到原因,對計(jì)算機(jī)進(jìn)行部分改造。按理說隱患排除了,此事該結(jié)束了。但他們心中仍覺不安,感到離丁主任的指示要求還有很大差距。于是,又舉一反三,對上千塊集成線路板進(jìn)行清理檢查,從中又查出幾處隱患,確保了計(jì)算機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。“嚴(yán)上加嚴(yán)、細(xì)上加細(xì),通過扎實(shí)工作,誓奪任務(wù)成功。”丁主任這樣勉勵(lì)我們,語言簡短而又鏗鏘有力,極大提振了大家的士氣,也堅(jiān)定了參試人員敢打必勝的信心。

大聯(lián)合、大團(tuán)結(jié)、大協(xié)作

“亞星”任務(wù)參加人員多,協(xié)作單位多,各路人馬都云集到了現(xiàn)場。中心既是任務(wù)的主要執(zhí)行者,又是東道主。丁衡高主任要求大家“顧大局、講團(tuán)結(jié)、通力合作,確保發(fā)射任務(wù)成功”,在指揮部統(tǒng)一指揮下,中心六大系統(tǒng)步調(diào)一致,發(fā)射測試站和航天部工作隊(duì)有了疑點(diǎn)共同研究,有了問題商量解決,確保火箭的可靠性。因?yàn)椤皝喰恰比蝿?wù)意義重大,又是第一次與外方打交道,絕不能麻痹、松懈,必須確保成功。1990 年2 月,丁主任又專門作出重要批示:“我們一定要認(rèn)真細(xì)致工作,埋頭苦干,保證高質(zhì)量地完成首次發(fā)射外星的歷史性任務(wù),同時(shí)要做好一切安全保衛(wèi)工作,把問題考慮得更周到一些,確保萬無一失。”這一重要指示對我們首次執(zhí)行外星發(fā)射起到了極大的鼓舞和勉勵(lì)作用,整個(gè)發(fā)射任務(wù)我們都是按照丁主任的指示去落實(shí)的。

休斯公司工作隊(duì)進(jìn)場后,美方要求廠房的空氣凈化處理必須達(dá)到10 萬級的潔凈度。負(fù)責(zé)直接配合的發(fā)射測試站地面站二中隊(duì)立刻對44米長、28米寬、12 米高的測試大廳進(jìn)行凈化處理。我們的同志用綢布、酒精跪在地上擦拭地板,將玻璃、墻壁反復(fù)擦洗了五六遍,使大廳潔凈度比美方要求更高,這在國際上也是罕見的。休斯公司工作隊(duì)隊(duì)長被我們的拼搏精神所打動(dòng),說:“在你們的配合下,我們提前2 周完成測試工作,只有和中國人合作,才有這樣高的效率。”丁衡高主任高度贊譽(yù)中心不怕吃苦、能耐大勞的精神,并鼓勵(lì)全體參試人員要繼續(xù)保持和發(fā)揚(yáng),我們也時(shí)刻把丁主任的關(guān)懷鼓勵(lì)銘記于心,這體現(xiàn)到了“亞星”任務(wù)過程的方方面面。

慧眼識(shí)“天窗”,一場智慧的較量

發(fā)射“亞星”與其說是一次商業(yè)性活動(dòng),倒不如說是一次智慧和力量的抗衡。1990 年3 月23 日,我們就對4 月份天氣進(jìn)行了預(yù)測:4 月1 日至3 日有降雨天氣;4 日至6 日天氣較好;7 日至14 日有降雨和雷暴。根據(jù)這個(gè)情況,我們在中美協(xié)調(diào)會(huì)上,建議將發(fā)射窗口瞄準(zhǔn)在4 月5 日晚7 點(diǎn)30 分,指出“這是發(fā)射的最佳氣候,希望美方認(rèn)真考慮。”然而,美方認(rèn)為目前世界上最先進(jìn)的技術(shù)只能預(yù)報(bào)半個(gè)月的天氣,而且準(zhǔn)確率也只有60%,中國預(yù)報(bào)1 個(gè)月左右的天氣根本不可能。但我卻很有信心地說:“我們的天氣預(yù)報(bào)有著十分的把握。”

與此同時(shí),受丁主任委派,在中心坐鎮(zhèn)的沈榮駿副主任也警醒大家:“必須按照丁主任‘只許成功,不許失敗’的指示要求去做,千萬不可麻痹大意。”

到了3 月28 日,中美雙方就發(fā)射日期再次協(xié)商,我們判斷5 日天氣最好,7 日天氣很差,但美方仍不相信,堅(jiān)持在7 日發(fā)射,雙方爭執(zhí)不下。最后,我們作了讓步,同意7 日晚實(shí)施發(fā)射。

事實(shí)是最公正的,到了5日晚,發(fā)射場晴空萬里,驗(yàn)證了一個(gè)月前預(yù)報(bào)的“最佳發(fā)射時(shí)機(jī)”是正確的。也正如我們預(yù)報(bào)那樣,7 日下午3 點(diǎn)過后,發(fā)射場上空出現(xiàn)雷陣雨,此時(shí)正在加注液氫液氧,如果真有一個(gè)落地雷,雷電火花引燃火箭燃料,頃刻就可以將發(fā)射場變成廢墟。19 點(diǎn)50 分,原計(jì)劃發(fā)射窗口到了,然而天氣完全如預(yù)報(bào)所料,雷電交加,雨也越下越大,在事實(shí)面前美方信服了。

天氣狀況一直揪著丁主任的心,他雖沒到現(xiàn)場,遠(yuǎn)在北京卻心系“亞星”,我從電話那頭感覺得到“黑云壓城城欲摧”的氣氛讓丁主任緊鎖著眉頭。

這時(shí)在發(fā)射現(xiàn)場的沈副主任著急了,問:“什么時(shí)候還有窗口?”根據(jù)中心副總吳傳竹和張?jiān)稣呐袛啵J(rèn)為在發(fā)射場上游方向有塊約100 平方公里的云空,大約21 點(diǎn)前后移到發(fā)射場上空,可持續(xù)40 分鐘左右。

沈副主任定了下心:“咱們就抓這個(gè)窗口!”他立即向丁主任請示,丁主任感到“戰(zhàn)機(jī)”不能一再延誤,當(dāng)機(jī)立斷:“不能猶豫,必須抓住這一有利時(shí)機(jī),一定要確保發(fā)射成功!”經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)決策,發(fā)射時(shí)間定在了21 點(diǎn)30 分。

到了20 點(diǎn)30 分,烏云滿天,雨下得很大;20點(diǎn)55 分,發(fā)射場開始轉(zhuǎn)南風(fēng),雨停了云也消了;21點(diǎn)整,發(fā)射場上空神奇的“天窗”出現(xiàn);21 點(diǎn)30 分,火箭騰空而起,穿過云空,直刺蒼穹,“亞洲一號”通信衛(wèi)星在經(jīng)歷艱苦磨難之后發(fā)射成功。驚奇的是,火箭剛升空不久,這個(gè)不大的“窗口”很快被“關(guān)閉”,所有信號只能靠遙測獲得。烏云再次把發(fā)射場遮得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí),又飄起雨來。在場的人隨著火箭升空而歡呼跳躍,有人卻流下了慶幸和苦澀的淚水。

發(fā)射成功后數(shù)據(jù)表明,這是美國休斯公司此前發(fā)射32 顆衛(wèi)星中入軌精度最高的一次,西昌衛(wèi)星發(fā)射中心首次在國際上亮相便震驚四座!丁主任立即打來電話表示祝賀,他說:“這次發(fā)射既有‘驚心動(dòng)魄’之意,也有‘心有余悸’之感,雖然過程有些跌宕,但為國人爭了一口氣。”我說:“我們完全是被逼到夾縫里了,好在有驚無險(xiǎn)發(fā)射成功,組織交給的任務(wù)我們完成了。”

丁主任笑逐顏開卻也幾度哽咽,他為我國第一顆外星“亞洲一號”發(fā)射傾入了大量心力,從搶建二工位到“亞星”成功,西昌航天人面臨的都是背水一戰(zhàn),丁主任無時(shí)無刻不在關(guān)心、關(guān)切,引領(lǐng)大家誓壯國威、玉汝于成。