胎盤絨毛膜血管瘤23例臨床病理分析

孫小美,郭立文,周素娟,郭 華,鐘 杰,黃海建

胎盤絨毛膜血管瘤 (chorioangioma, CM)屬于胎盤毛細血管-血管病變,由成纖維細胞、巨噬細胞和數量不等的毛細血管組成[1]。1789年Clarke等首先報道,臨床少見,常有并發癥,對胎兒危害較大,產前易漏診。本文收集23例胎盤CM,分析其臨床病理學特征、診斷及鑒別診斷等,以提高臨床與病理醫師的認識水平。

1 材料與方法

1.1 臨床資料收集2011年6月~2021年8月寧德師范學院附屬寧德市醫院存檔的23例CM手術切除標本,其占同時期胎盤送檢量的0.93%(23/2 479)。患者年齡17~39歲,平均28歲,胎兒體重1 360~3 800 g。本實驗獲得寧德師范學院附屬寧德市醫院倫理委員會批準,患者均知情同意。

1. 2 方法標本均經10%中性福爾馬林固定,常規切片,HE染色。采用免疫組化EnVision法染色,抗體包括CD34、Fli-1、CD31、Ki-67及SMA,均購自福州邁新公司。所有病理切片均由病理科主任醫師復閱。

2 結果

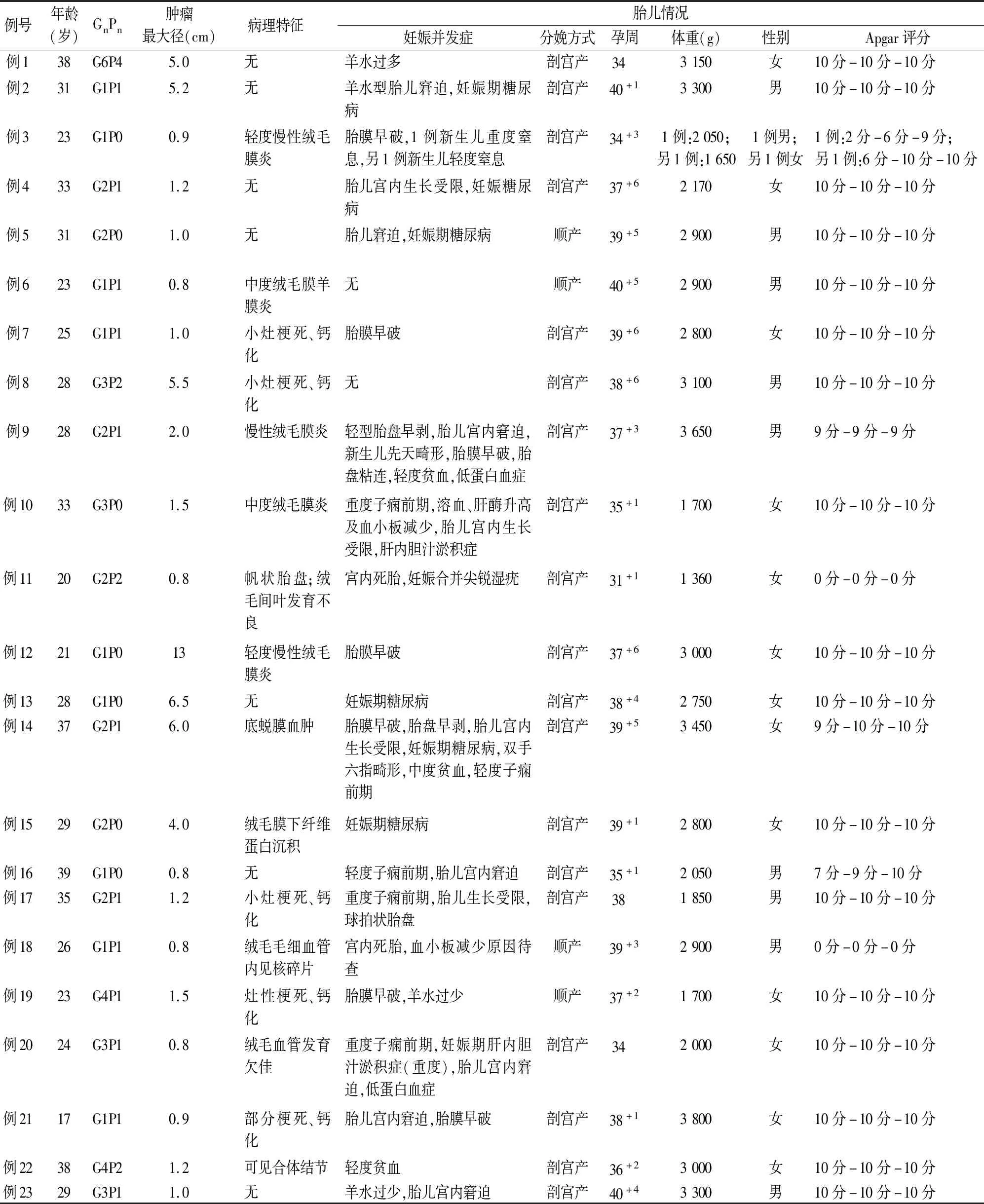

2.1 臨床特征本組有17.39%(4/23)患者產檢時彩超提示胎盤CM(圖1),82.61%(19/23)患者產前檢查漏診;43.48%(10/23)患者可見實質性占位,56.52%(13/23)患者為病理取材時偶然發現。本組胎盤CM伴并發癥高達91.30%(21/23),其中65.22%(15/23)合并2種及2種以上并發癥:包括胎兒宮內窘迫、胎膜早破均為7例,妊娠期糖尿病6例,子癇前期5例,宮內生長發育受限4例,貧血3例,肝內膽汁淤積癥、胎盤早剝、低蛋白血癥、羊水過少均為2例,血小板減少癥及羊水過多均為1例,8.69%(2/23)死胎(有1例妊娠合并絨毛間葉發育不良)(表1)。

2.2 病理檢查

2.2.1眼觀 23例CM患者的胎盤中有13例未見明顯腫物,為取材時偶然發現;10例有胎盤實質性占位,均為單灶,最大徑0.8~13 cm,切面呈暗紅色,質中,界尚清晰。

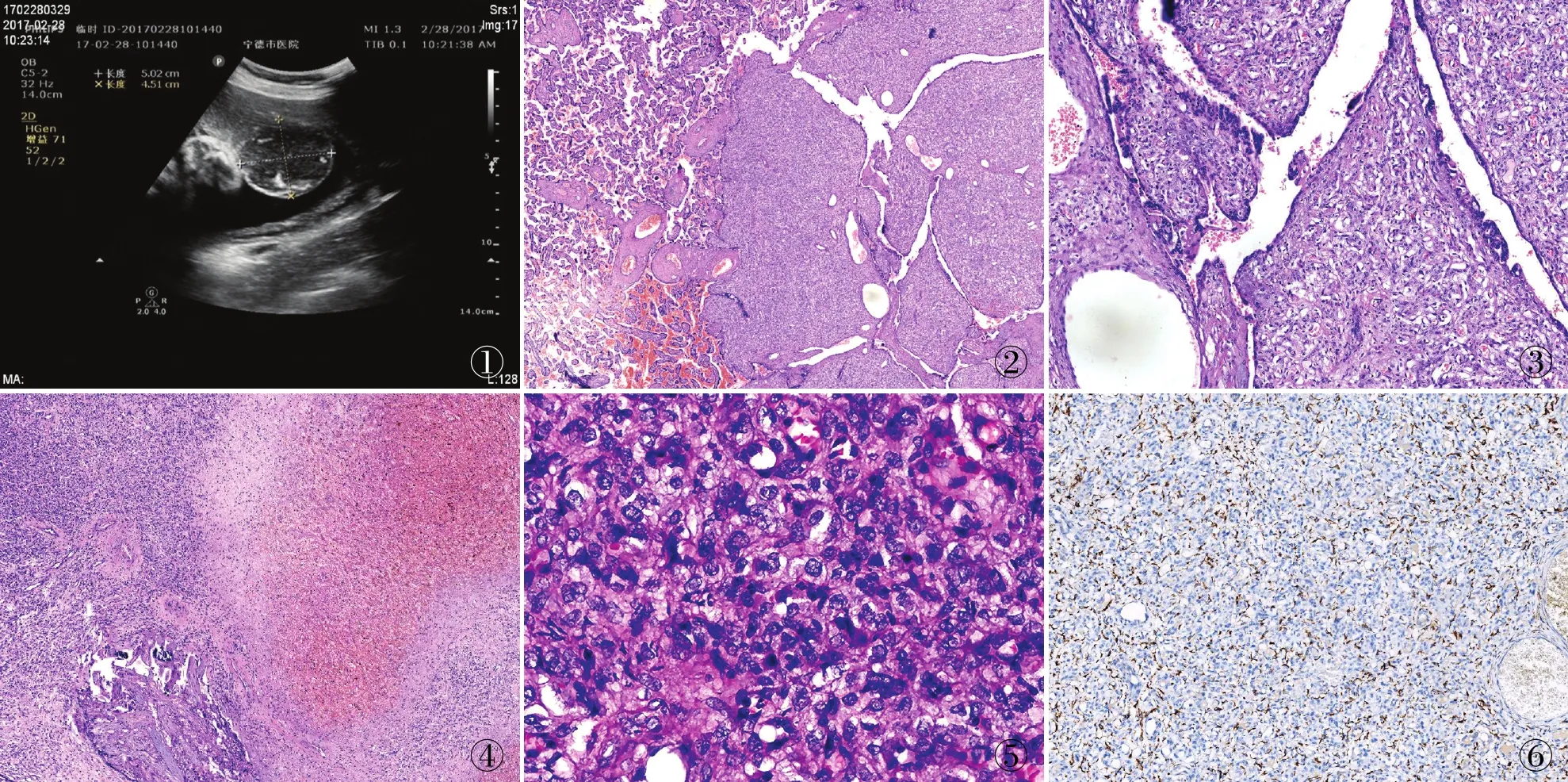

2.2.2鏡檢 病變多數靠近胎膜,呈結節狀或分葉狀。病變發生于干絨毛,不涉及終末絨毛(圖2),由增生活躍的毛細血管網、血管周細胞及含纖維母細胞和巨噬細胞的膠原樣間質組成(圖3)。多數病例似毛細血管瘤,細胞溫和,可見紅細胞,結節周圍可見滋養層細胞增生,部分病例間質黏液變性,部分病例中可見厚壁血管。3例鏡下血管豐富伴出血,間質含量少,伴玻璃樣變性、梗死,散在鈣化(圖4),1例部分血管周圍見大量中性粒細胞浸潤,1例細胞密集,有輕度異型性,未見核分裂象(圖5)。合并的其他胎盤表現:5例有慢性絨毛膜炎,5例合并小灶梗死、鈣化,1例為帆狀胎盤及絨毛間葉發育不良,1例合并底蛻膜血腫,1例絨毛膜下纖維蛋白沉積,1例絨毛毛細血管內見核碎片,1例絨毛血管發育欠佳,1例可見合體結節(表1)。

2.2.3免疫表型 腫瘤細胞CD34、CD31、Fli-1陽性,血管周細胞SMA陽性(圖6),Ki-67增殖指數1%~5%。

3 討論

3.1 概述胎盤的原發腫瘤較少,CM是我國胎盤最常見的良性腫瘤,經胎盤取材細致觀察,患病率達1%。本組病例占同時期胎盤送檢量的0.93%(23/2 479),其中56.52%(13/23)為取材偶然發現。腫瘤呈紅褐色、結節狀,切面光滑,常出現胎盤邊緣或絨毛膜板下。CM可能會出現多種妊娠并發癥:妊娠期羊水過多,胎兒非免疫水腫,先兆子癇、胎盤早剝、早產、胎兒生長受限、貧血、胎膜早破,甚至胎兒死亡[2]。本組91.30%(21/23)患者合并妊娠并發癥,其中65.22%(15/23)合并2種及2種以上并發癥:妊娠期糖尿病6例,子癇前期5例(輕度2例,重度3例)。其中3例重度中1例合并溶血、肝酶升高及血小板減少綜合征,1例合并球拍狀胎盤,1例合并肝內膽汁淤積癥及低蛋白血癥。多數學者認為導致上述并發癥,可能是CM內存在的動靜脈分流及紅細胞和血小板破壞有關。CM還與胎兒生長受限(4/23)或宮內窘迫有關(7/23),原因是胎兒血液在血管瘤中脫離絨毛間隙循環、胎盤功能不全,引起慢性缺氧、胎兒窘迫及生長發育受限,嚴重時可能導致死胎[3-4];也可并發貧血(3/23)、血小板減少癥(1/23),可能機制是胎兒母體出血和紅細胞經過CM的血管網時,發生血管內溶血或血管內存在胎兒體外的血池。8.69%(2/23)病例為死胎,其原因可能是有其他并發癥:其中1例合并胎盤間葉發育不良。有研究表明,29.4%的胎盤間葉發育不良患者發生胎死宮內,如果伴發CM,其并發癥的發病率更高,提示胎盤間葉發育不良者胎死宮內風險升高[5-6];另1例合并血小板減少。本組并發癥還有多指畸形,與CM的關系尚不清楚。

表1 23例CM臨床病理資料

圖1 彩超示胎盤CM 圖2 病變呈結節狀,靠近胎膜,病變發生于干絨毛,未累及終末絨毛 圖3 腫瘤由襯覆內皮細胞的血管網、血管周細胞及纖維母細胞和表面被覆非特異性滋養葉細胞組成 圖4 血管豐富伴出血、梗死,散在鈣化 圖5 細胞豐富,輕度異型性,未見核分裂象 圖6 腫瘤細胞SMA陽性,EnVision法

3.2 發病機制目前,CM的發病機制尚未明了。CM在多胎妊娠和子癇前期時發病率升高,被認為是由間充質干細胞和(或)內皮祖細胞大量聚集的區域缺氧引發的。有研究者認為,革蘭陰性菌感染和脂多糖等刺激因素可能直接導致胎盤血管疾病的發生,但至今仍然未被證實[7]。

3.3 診斷彩色多普勒超聲檢查是產前診斷的主要手段,有文獻報道CM檢出率為80.65%[8],本組只有4例產前超聲檢查提示CM,檢出率為17.39% (4/23),遠低于文獻報道。可能與瘤體大小、胎兒體位以及產前診斷不夠重視等有關;確診依賴于病理學檢測,必要時行免疫組化染色協助診斷。取材時應每隔3 mm書頁狀切開,仔細觀察每個切片,如發現實性結節或顏色不同于正常胎盤組織,則應引起重視。

病理學表現:膨脹結節狀,由增生的毛細血管及其周圍的血管周細胞和含纖維母細胞及巨噬細胞的膠原性間質組成。其以間質和血管的多少分為血管瘤型和細胞型,僅代表一個譜系的兩個極端,無臨床病理意義。顯微鏡下應仔細觀察每個區域,對于血管源性腫瘤,重點觀察腫瘤的生長方式、細胞異型性、病理性核分裂象及是否有腫瘤性壞死。免疫表型:腫瘤表達血管內皮細胞標志物ERG、CD34、CD31、Fli-1,血管周細胞可表達SMA;其中ERG是相對特異性血管標志物。

3.4 鑒別診斷(1)絨毛膜血管病:單個絨毛的橫斷面上毛細血管數量增多,大多數病例中個別絨毛可見10~20個乃至更多的毛細血管,通過SMA對血管周細胞進行標記,可資鑒別。(2)CM病:是一種毛細血管過度生長的病變,其特征是在干絨毛和(或)中間型絨毛的邊緣處灶性血管吻合網,分為斑片狀和彌漫性兩大類,前者為多發性小病灶,單個病灶一般小于10倍視野,后者范圍更大,單個病灶范圍至少有1個超過4倍視野[9]。(3)非典型性富于細胞性的胎盤CM:細胞更豐富,核分裂象多,有異型性,形態更似肉瘤,Ki-67增殖指數為10%~40%[10-11]。

3.5 治療與預后目前,胎盤CM的治療主要依據母體情況、胎兒的癥狀和孕齡;對癥治療可以通過宮內輸血或羊水穿刺引流。CM的根治性介入治療報道較少,常用的方法為內窺鏡激光凝固術、無水乙醇注射、光消融治療[12]。2019年國外發表的納入28項研究(161例)薈萃分析認為宮內治療能否改善預后暫缺乏有效證據[13],且治療方法臨床實踐較少。希望能進一步探索,使治療的安全和有效性達成進一步的共識。

胎盤CM屬于良性腫瘤,預后較好。本組有78.26%(18/23)的患者進行隨訪,時間為1~122個月,均未見腫瘤復發、轉移,其中1例產婦再次妊娠,胎盤未見異常,提示CM預后較好。