基于大數據采集的經絡分析云平臺系統設計

王丹寧,曾科學,簡獻哲

(1.廣州中醫藥大學 第五臨床醫學院,廣東 廣州 510095;2.廣東省第二中醫院(廣東省中醫藥工程技術研究院),廣東 廣州 510095;3.階梯健康(深圳)科技有限公司,廣東 深圳 518131)

1 背景

1.1 大數據技術

1.1.1 “大數據”的概念

“大數據”(big data)的概念由Buxton 等人在2008年第一次提出。大數據,是指無法在一定時間范圍內用常規軟件工具進行捕捉、管理和處理的數據集合,是需要新處理模式才能具有更強的決策力、洞察發現力和流程優化能力來適應海量、高增長率和多樣化的信息資產[1]。麥肯錫全球研究所給出了大數據的四大特征:(1)海量的數據規模。大數據的計量單位是以P(1000T)起的,最大可為Z(10 億個T)。(2)快速的數據流轉。大數據時代,對數據的處理要求更高,產生和處理等更加迅速,加上云平臺和云計算的加持,數據的處理流轉更快一步。(3)多樣的數據類型。大數據中包含視頻、文字、圖片、位置信息等各種各樣的數據類型。(4)價值密度低。通過合理運用大數據,可以以低成本創造高價值。

1.1.2 大數據的處理——云平臺

對于大數據的處理,最重要的技術就是云計算平臺。從技術上看,大數據與云計算的關系密不可分,云計算通過分布式處理、分布式數據庫和云存儲、虛擬化技術對大數據進行挖掘處理。Hadoop,是由Apache 軟件基金會開發的開源分布式系統基礎架構,能夠對大數據進行分布式處理,是云計算技術中重要的組成部分,也是大數據的關鍵技術,起源于Google 的三大理論(論文)GFS:分布式文件系統[2]、MapReduce:開源分布式并行計算框架[3]和BigTable:一個大型的分布式數據庫[4]。Hadoop 作為新的分布式基礎框架,能夠部署在廉價的機器上,具備高擴展性、高效性、高容錯性和高可靠性四大特點,使其在短時間內就得到了廣泛應用。Hadoop 的核心技術是HDFS(Hadoop Distributed File System)分布式文件系統和MapReduce 并行計算框架。

1.2 大數據時代下的“經絡分析”

人體有十二經脈及奇經八脈,在外聯絡肢體,在內聯絡臟腑,掌握十二經脈病證的特征,我們可以辨別疾病發生的病因病機。經絡分析辨證主要是以《靈樞·經脈》所載十二經脈的病證,及《難經·二十九難》所載奇經八脈的病證為基礎并加以概括而成[5]。由于經絡病證常可錯雜于臟腑、氣血病證之中,所以彼此之間可以相互參照。在疾病發生時,我們可以通過分析主要癥狀、伴隨癥狀以及分析癥狀出現的先后次序,再對照經絡之間的關系,把握經絡與臟腑之間的屬絡關系,掌握癥狀所屬,幫助我們推求病因病機,從而進行具體的、有針對性的治療措施。

隨著信息技術的發展,大數據技術的應用已是大勢所趨。云計算與大數據的出現,有效解決了中醫藥數據參數難以獲取、數據量過大、處理分析緩慢等問題,為中醫藥相關領域的大數據挖掘發展工作提供支持,各種云平臺迅速發展。將大數據應用到中醫經絡分析辯證中,并根據分析結果提供針對疾病防治的個性化建議,更大程度上滿足病人需求。但就現有的研究資料來看,涉及經絡分析相關的云平臺系統較為少見,所涉及的方面也比較狹窄和單一。現有的網絡問診平臺大部分是依靠病人輸入癥狀特點從而進行分析,存在片面診斷的風險,隨之提供的醫學建議也可能出現誤差,同時還存在誠信問題[6-7]。目前市面上的經絡檢測儀器較少,并存在檢測誤差率較大,重復多次測量數據偏差較大等問題。

因此,本研究計劃開發一個云平臺,建立一個中醫理論知識基礎的數據庫,同時結合一個經絡檢測儀器,根據患者的一些自身癥狀去校正分析檢測儀數據的精確度,從而給出一個更為準確的疾病防治意見或者就診意見。

2 設計思路與系統架構

2.1 設計思路

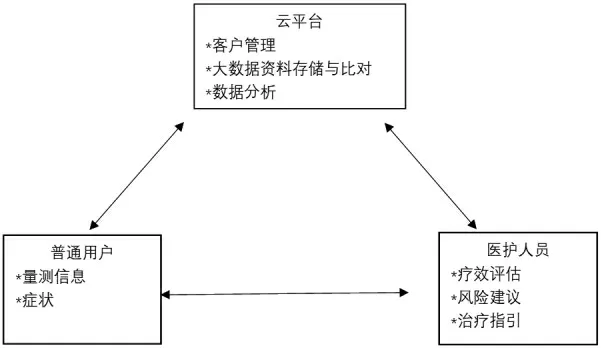

基于大數據采集的經絡分析云平臺系統設計思路如圖1 所示。

圖1 基于大數據采集的經絡分析云平臺系統設計思路

2.2 系統架構

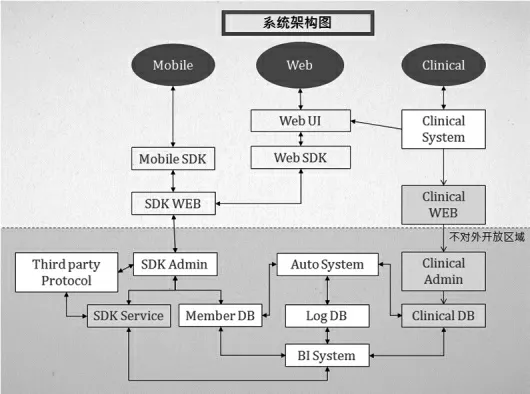

基于大數據采集的經絡分析云平臺主要由經絡分析云平臺APP(Mobile)、經絡分析云平臺Clinical System、經絡分析云平臺Web 三大系統構成,三大系統均包括客戶端(配有“小階智能脈診儀”)和服務器端兩部分。

客戶端負責提供操作界面、發送操作請求以及顯示操作結果;服務器端負責管理客戶管理、存儲數據與建立數據庫、數據處理和算法分析。

客戶端通過SDK(Software Department Kit 軟件開發工具包)連接到內部云平臺的服務器端,服務器端主要包括第三方程序(Third Party Protocol)、數據庫(DB)、動態決策分析工具BI(Business Intelligence)。第三方程序能夠串聯各種第三方信息,為云平臺系統數據庫提供大量的服務與數據儲備;Log DB 采用關系型數據庫管理系統(MySQL),統計Member DB 和Clinical DB,可以降低數據的重復性以及系統消耗效能,提高數據管理的靈活性和效率;動態決策分析工具BI(Business Intelligence)整合數據庫中的數據資源并加以分析,提供用戶服務平臺并協助分析與預測,最終將用戶操作結果呈現在客戶端,以供決策所需。如圖2所示。

圖2 基于大數據采集的經絡分析云平臺系統架構

3 服務器端

3.1 數據的采集

一是通過客戶端采集用戶所處地理位置、季節、發病氣候特點等致病外因與用戶自身癥狀、飲食習慣等內因,在王唯工教授的氣血共振論基礎上,結合“小階智能脈診儀”量測所得的手指動脈波形訊號,建立相關的個人生理病理指標,經過初次測量和追蹤測量(初次測量一段固定時間之后)得到醫護人員評估反饋所獲得相關數據。二是第三方程序的應用,通過平臺信息資源對接方式采集各中醫相關平臺的數據信息以及較為完善的病歷來作為數據儲備。

3.2 數據的存儲與數據庫的建立

數據的存儲由數據庫來負責,經絡分析云平臺系統數據庫(Log DB)采用關系型數據庫管理系統(MySQL),統計Member DB 和Clinical DB。通過客戶端和第三方程序取得量測數據與臨床相關數據后,云平臺系統服務器便會進行數據整理與數據整合,繼而進行數據正規化處理,包括數據選取與數據轉換。原始數據在轉化為正規化數據之后分別存儲于Member DB 和Clinical DB 中,經過Log DB 的降重,使得數據存儲與管理的靈活性和效率大大提高。Log DB 中的正規數據通過各種人工智能演算方法進行數據挖掘、模型評估,從而找到量測數據、脈診特征與臨床數據、疾病的關聯,得出相關風險指標,最終使用這些指標描述并預測健康或者疾病的情況。數據庫建立的過程如圖3 所示。

圖3 基于大數據采集的經絡分析云平臺系統數據庫建立

3.3 數據處理與算法分析

經絡分析云平臺系統將采集到相關的內外致病因素結合云端中醫智能算法集群(ModTCMAI-Cluster)進行UVE/CARS 和PLS/SVM 等多種變量篩選和回歸分析算法運算,分析經絡問題,并結合基于光體積描述技術(PPG)的“小階智能脈診儀”GSR+DSI 傳感器量測動態手指動脈波形,光學傳感器于手指取得因心臟搏動周期,血管容積周期性變化的訊號,并以數據圖譜的形式呈現,經由諧波分析獲得用戶相關生理病理參數進行經絡情況檢測。

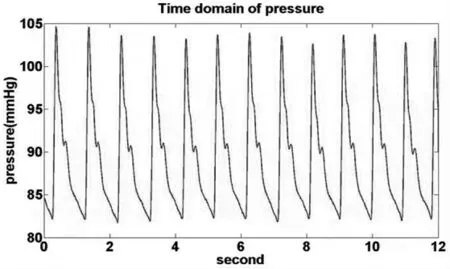

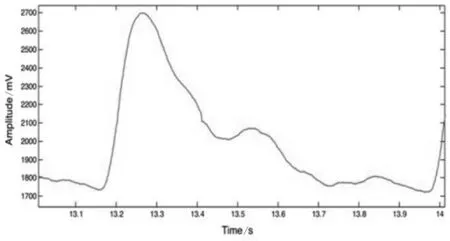

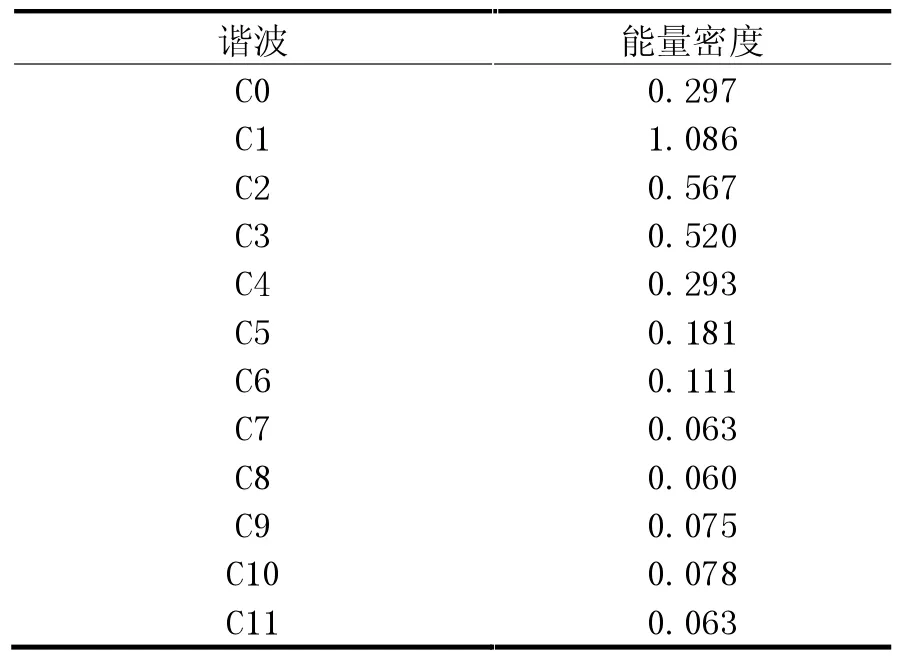

截取一段量測波形如圖4 所示,可切割成數個脈波如圖5 所示,通過動脈系統共振理論特有的算法,將時域周期的血壓波形進行傅立葉變換至頻域數值,再將此頻域數值正規化后取得動脈諧頻特征(Cn)。定義如下列方程式,其中SN(x)代表一個有周期性的血壓波型,可轉換為N 個正弦波型的組合,A0代表一個脈波的平均值,An是橈動脈血液壓力波經過傅立葉級數轉換的第n 個系數,見計算公式(1),計算結果見表1。得到各動脈諧頻指標后,再比對大量臨床數據,即可得到各種疾病風險指標。

圖4 一段量測波形

圖5 切割后的脈波

表1 計算結果

4 客戶端

客戶端主要面向普通用戶和醫護人員。普通用戶根據自身的癥狀特征以及“小階智能脈診儀”經絡量測數據,通過客戶端(APP 或者Web)即時上傳至云平臺,服務器端對各項數據進行分析,并與大數據資料庫對比分析,提供相關疾病的風險指標,并將結果即時傳送給醫護人員,醫護人員結合專業知識給出相關疾病的風險評估以及治療指導,并通過客戶端(Clinical System 或者Web)反饋給普通用戶。

通過經絡分析云平臺APP,結合“小階智能脈診儀”,根據身體現時狀態,針對九大中醫體質(平和質、氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、瘀血質、氣郁質,特稟質),八大主要經絡(手厥陰心包經、足厥陰肝經、足少陰腎經、足太陰脾經、手太陰肺經、足陽明胃經、足少陽膽經、足太陽膀胱經)和十八項風險進行全面評估,隨時隨地監測身體的變化,并依據評估結果提供科學、健康、合理的調理指導建議,提前降低身體慢病的風險。

5 云平臺系統當前的應用情況

目前為止,經絡分析云平臺收集了20~60 歲年齡段人群的相關數據,并比較均勻分布在各年齡段的人群檢測數據,發現人群在壓力、疲勞、睡眠質量上風險較高,同時存在心腦血管、血糖、血脂等慢性病風險,針對辯證體質分布分析見表2(目前人群數據主要以華南地區為主,由于受地域等的影響,數據可能會有一些差異)。

表2 經絡辯證體質分布分析表

6 結束語

基于大數據采集的經絡分析云平臺系統,從患者方角度,能夠促進廣大群眾對中醫基礎的認識了解,足不出戶也能在中醫理論的指導下進行日常保健,發揮中醫“辨證論治”及“治未病”的理念。從人與自然合一的整體觀出發,用現代化信息技術推廣中醫,讓大眾真正用得上。從醫生角度考慮,平臺開發后可以讓醫生更詳細地了解患者疾病發生發展的過程,臨床實際中,不少患者對自己癥狀發生、病情發展變化記憶并不清晰,這對醫生采取治療方案及判斷預后均有一定影響,若有了云平臺的日常健康管理記錄,這種情況能夠得到改善。本項目將致力于應用大數據技術推動中醫經絡分析理論的普及,促進中醫健康管理的發展。