黃土-泥巖二元結構邊坡變形機理模型試驗研究

李早陽,吳紅剛

(中國鐵路蘭州局集團有限公司定西工務段,甘肅 定西 743000)

滑坡等地質災害的存在,對于鐵路、公路等線性工程的建設及運行有著極為不利的影響。對于黃土類滑坡前人做出了深入的研究,其中,吳瑋江等[1]、李同錄等[2]以及許領等[3]對于我國西北地區的黃土滑坡做出了詳細的分類;對于黃土-泥巖滑坡的研究,WEN 等[4]、李媛等[5]以及石瑞紅[6]通過開展模型試驗、數值模擬等方式,揭露了滑坡的變形機理。蔣秀姿等[7]通過開展直剪蠕變試驗等,對滑帶土所具有的蠕變特性做出了研究。黃斌等[8]借助常規三軸固結排水試驗,研究了滑帶土的力學特性。田斌等[9]對滑帶土的結構強度特征做出了研究與分析。倪衛達等[10]借助于飽和黃土液化理論與工程案例,對滑坡的啟動機制做出了研究。孫萍等[11]通過開展環剪試驗,對黃土滑坡的發生原因做出了論述。從當前的研究狀況來看,對降雨引起的黃土-泥巖二元結構邊坡缺乏研究,因此開展降雨條件下黃土-泥巖二元結構邊坡的室內大型模型試驗有著重要的意義。

1 工程概況

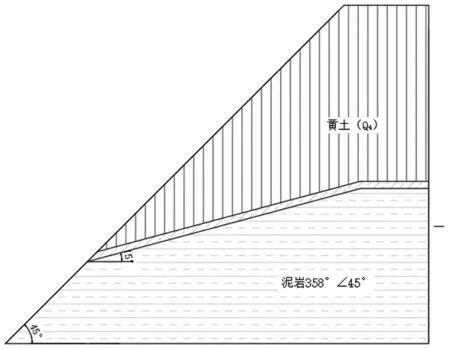

隴海線K1400+300-390 邊坡位于天水市麥積區,滑坡全貌如圖1 所示。

圖1 邊坡全貌

調查區分布地層巖性較為簡單,主要以下古生界片麻巖、新近系泥巖和第四系黃土為主,隴海線K1400+300-390 路塹邊坡滑坡地層巖性狀況如圖2所示。

圖2 地層巖性狀況

2 模型試驗設計

2.1 試驗裝置

為了了解在受到降雨與坡體結構等因素的影響下,黃土-泥巖二元結構邊坡的變形破壞過程與機理,本次試驗所用的模型箱尺寸:長×寬×高=2 m×1 m×1.5 m。

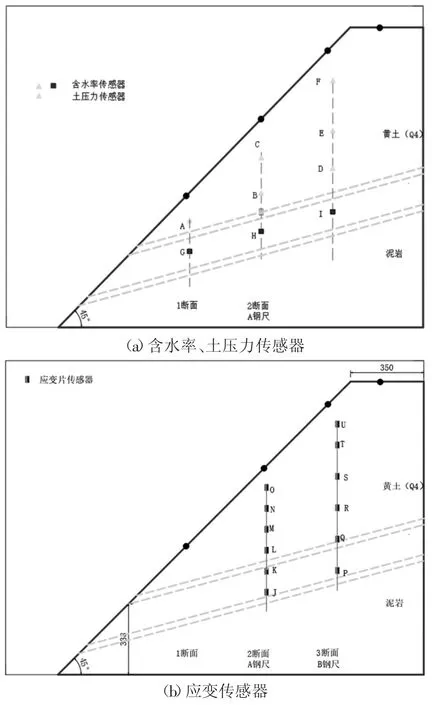

2.2 傳感器布設

通過在坡體內部布設土壓力傳感器、含水率傳感器、應變傳感器等,對比分析滑帶對于黃土-泥巖二元結構滑坡變形破壞的影響。傳感器布設圖如圖3 所示。

圖3 傳感器布設圖

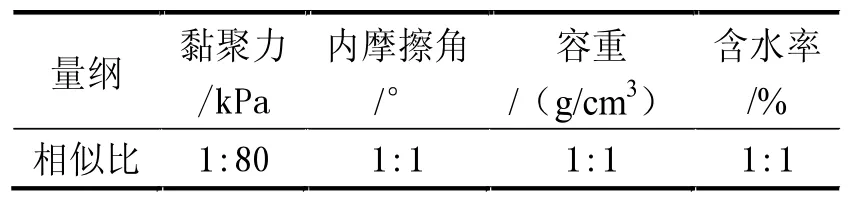

2.3 相似材料與相似比設計

本次模型試驗工點現場位于天水市麥積區,以隴海線K1400+346~K1400+376 邊坡為原型,依托工點坡體的縱向高度為110 m,鑒于模型箱尺寸高為1.5 m。此次模型試驗選擇幾何相似比尺為CL=80。其他參數相似比見表1。

表1 試驗相似比

根據實際工點情況,結合文獻資料查閱與相似比要求,通過開展剪切試驗,結合試驗結果,基巖所用材料為水泥∶砂∶土∶水=36∶18∶21∶10,測得的c=129.82 kPa,φ=33.75°。軟弱夾層所用材料為砂∶土∶滑石粉∶水=5∶40∶30∶10,測得的c=13.32 kPa,φ=22.41°,滑體所用材料為土∶水=45∶6,測得的c=12.84 kPa,φ=28.10°,上述參數滿足相似比要求。

2.4 降雨工況設計

據氣象資料統計,天水地區年最大日降水量為110.3 mm,試驗時間內,通過調節降雨開關,使得累計降雨量達到110.3 mm。

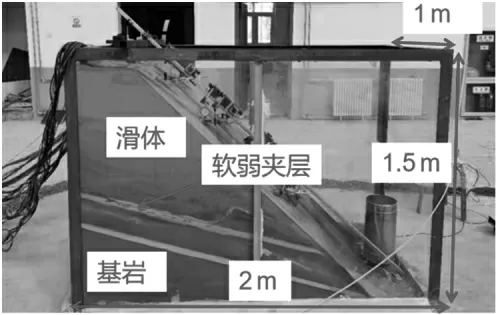

2.5 模型填筑

模型填筑過程中,按照工點現場分層情況,進行分層填筑,每層填筑的厚度控制在10 cm 左右,每填筑完成一層進行壓實,填筑完成的模型如圖4 所示。

圖4 填筑完成的模型箱

3 試驗結果分析

3.1 試驗現象分析

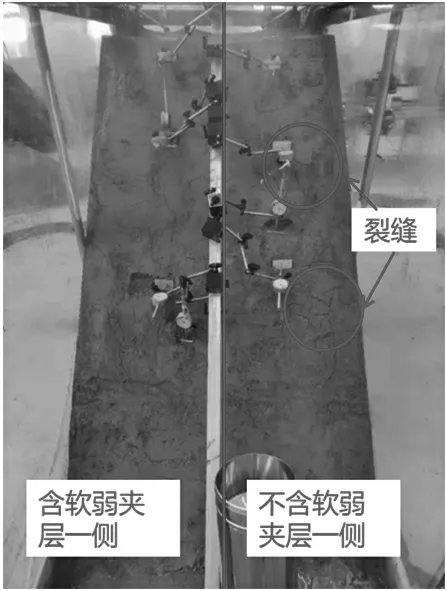

本次降雨過程從15:45 開始,從圖5 中可以看出,隨著降雨過程的不斷進行,坡體表面變得濕潤,到17:00,邊坡模型側面、正面并無明顯現象。

圖5 模型正面圖

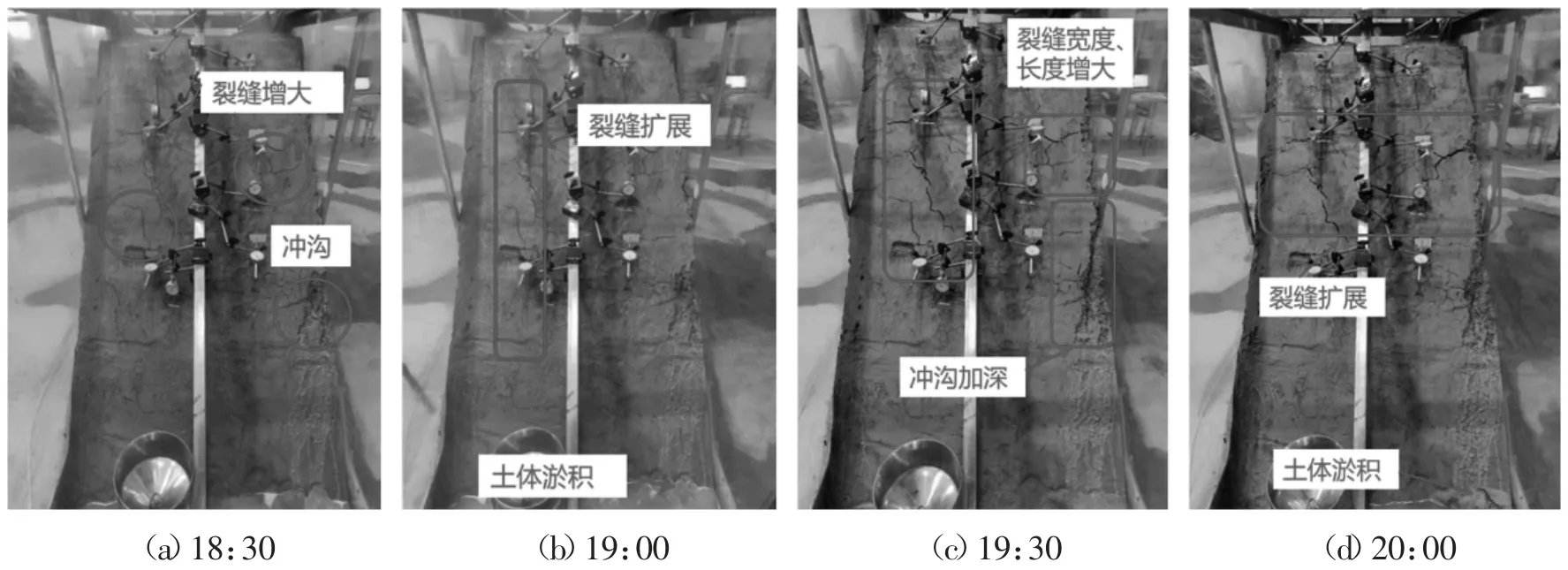

從圖6 中可以看出,到18:30,在受到降雨作用與坡形等因素的影響下,裂縫不斷發展,裂縫從坡腳位置到坡頂位置基本貫穿。同時,受降雨因素的影響,坡中位置右側出現了小范圍的坍塌與土體流失問題,邊坡逐漸進入到加速滑動階段;到19:00,從圖中可以看出,坡體表面裂縫的寬度、長度明顯增大,滑落的土體淤積在坡腳位置處。到19:30,坡中與坡頂位置處的裂縫寬度、深度與長度不斷增大。到20:00,坡體表面基本輪廓保持不變。原有的一些細小裂縫逐漸愈合,被雨水沖刷的土體淤積在坡腳位置。

圖6 模型箱正面圖

3.2 含水率分析

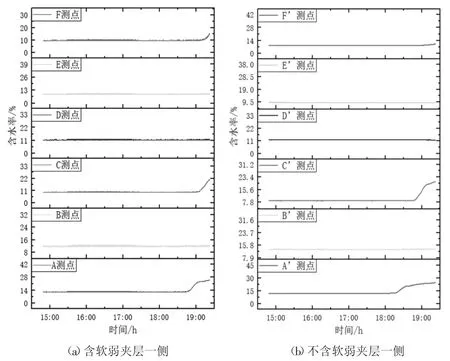

本次試驗中,主要在上部土體中布設含水率與土壓力傳感器。本次試驗為對比試驗,編號A,B,C,D……表征的是含有軟弱夾層一側的傳感器編號,編號A'、B'、C'、D'……表征的是沒有軟弱夾層一側的傳感器編號。

現繪制含水率時程曲線如圖7 所示,從圖中可以看出:A、C、F 測點由于位于坡體最表層,因而在18:30之后,最先出現含水率上升的情況。A 測點含水率由原來的13%增大到26%,C 測點含水率由原來的10%增大到22%,F 測點含水率由原來的9%增大到16%,位于坡體表面的A、C、F 測點的含水率上升最快。

圖7 含水率時程曲線

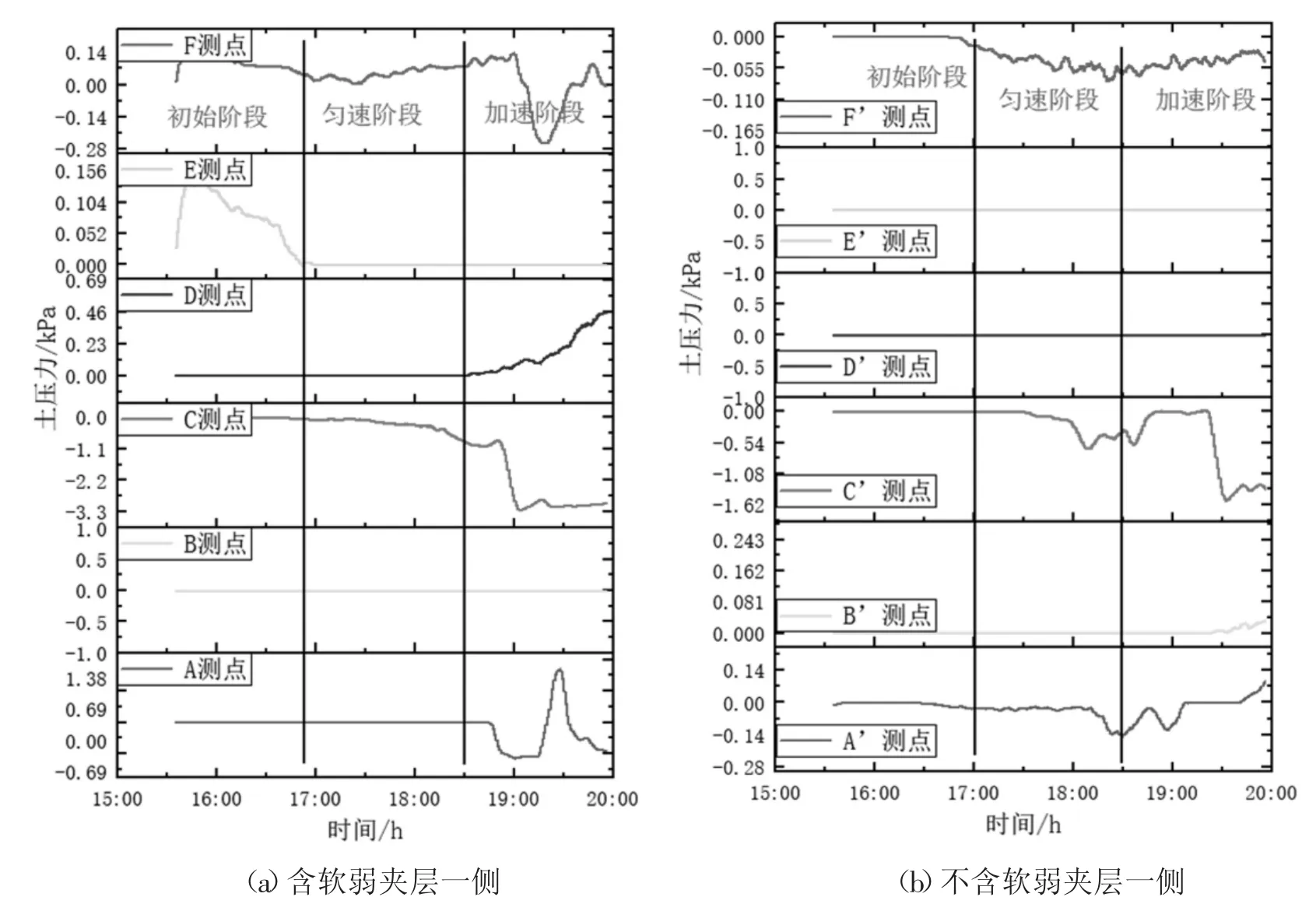

3.3 土壓力分析

從圖8 中可以看出:(1)E 測點、F 測點的土壓力最先出現變化,從零逐漸增大,后不斷減少。(2)整個變形過程可以大致分為3 個階段:初始變形階段,勻速變形階段,加速變形階段;A 測點土壓力在18:30 之前沒有發生變化,在此之后表現出先下降、后增大、再下降的趨勢;C、E 測點的土壓力均表現出下降的趨勢,最終維持在恒定值。對于D 測點而言,土壓力數值表現出增大的趨勢。F 測點的土壓力數值較為波動。

圖8 土壓力時程曲線

在不含軟弱夾層一側,所有測點的土壓力幾乎均為負。其中,A'測點、C'測點最先開始變化。在坡腳A'測點位置處,坡中C'測點位置處,隨著降雨過程的持續進行,土壓力數值逐漸增大,進入到加速變形階段之后,表明破壞過程首先從坡腳位置開始。到18:30,A'測點土壓力在出現短暫波動之后,土壓力由原來的-0.1 kPa 增大為0.05 kPa,C'測點土壓力由原來的0減小為-1.55 kPa,進入到加速滑動與劇滑動階段,整個邊坡的軟弱夾層貫通,滑移距離增大,軟弱夾層強度降低,阻滑力下降。

3.4 應變分析

3.4.1 坡中豎直斷面

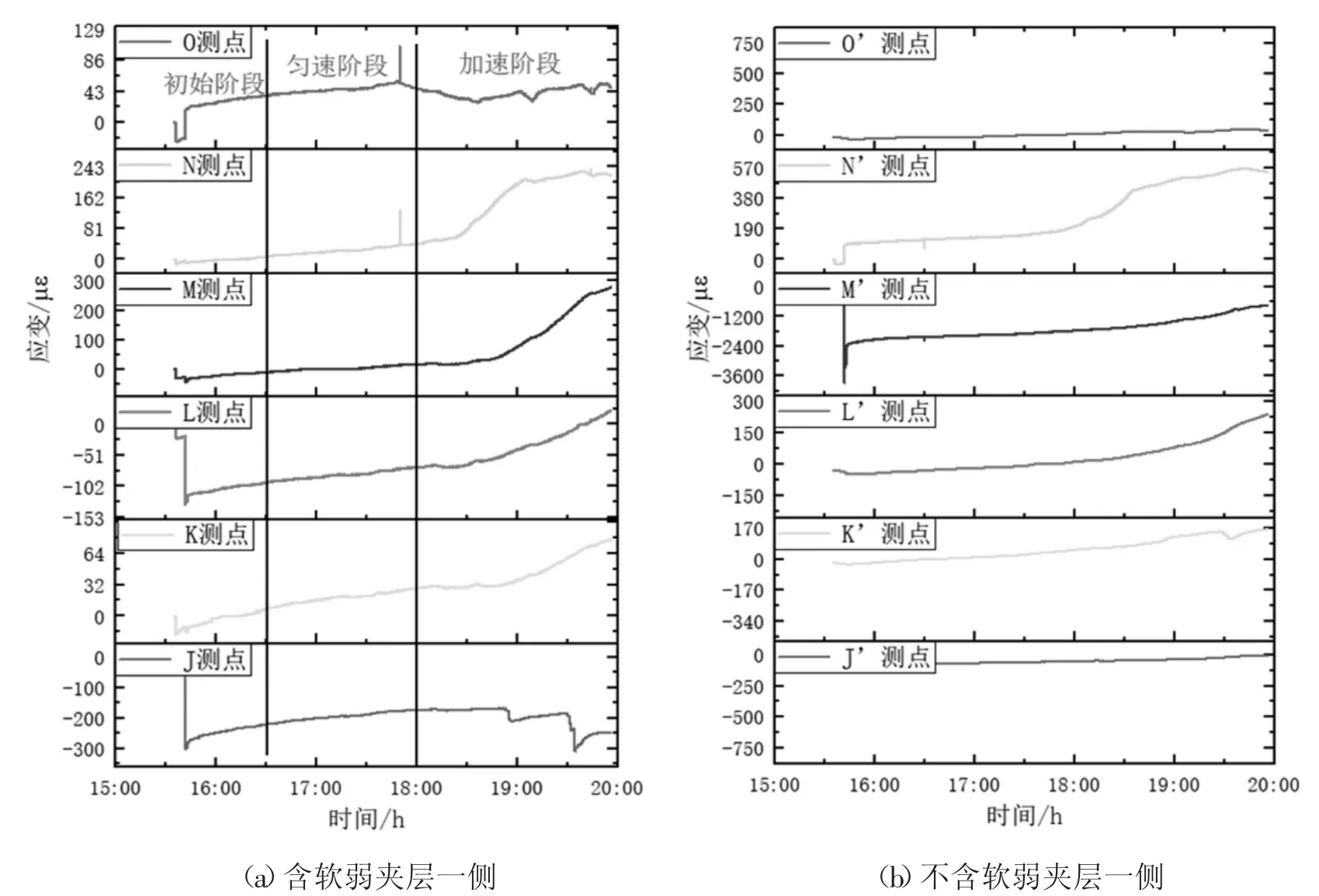

從圖9 中可以看出,J 測點、M 測點以及N 測點的應變數值變化范圍較大。其中,N 測點的應變由試驗開始時的0,逐步增大到241.32 με,M 測點的應變數值從試驗開始時的0 增大到297.63 με,J 測點的應變數值從試驗開始時的0 減小為-251.25 με。同時,O 測點的應變數值從試驗開始時的0 增大為44.56 με,L 測點的應變數值從試驗開始時的0 增大為49.78 με。

圖9 坡中斷面應變時程曲線

在不含軟弱夾層一側,M'測點的應變數值變化最大,從試驗開始時的0 減小為-698.37 με,其余測點的應變值均小于含軟弱夾層一側的應變值。除M'測點之外,其余各測點的應變值均為正值。同時,上部N'測點、O'測點的應變值均大于下部J'測點、K'測點、L'測點的應變數值。通過對各測點的應變值分析可以看出,相比于含軟弱夾層一側,除M'測點之外,各測點的應變數值均相對較小。

3.4.2 坡頂豎直斷面

從圖10 看出,下部位置的P 測點、Q 測點,波動范圍相對較大,其中P 測點在降雨系統開啟后的10 min內,應變由0 減小到-45.65 με,Q 測點應變值由0 減小到-98.76 με。隨著試驗的進行,上部位置的R 測點、S 測點、T 測點以及U 測點的應變值逐步增大,其中T測點的應變值增長幅度最大,從試驗開始時的0 逐步增大為365.95 με。

圖10 坡頂斷面應變時程曲線

在不含軟弱夾層一側,在坡頂豎直斷面,試驗開始之后不含軟弱夾層一側下部位置的P'測點、Q'測點、R'測點的應變值由負變為正。在坡頂豎直斷面的不含軟弱夾層一側,T'測點、S'測點的應變值均出現了大幅度增大的現象。其中,T'測點的應變值由試驗開始時的0 增大為591.24 με,S'測點的應變值由試驗開始時的0 增大到319.76 με。下部P 測點、Q 測點、R 測點以及P'測點、Q'測點、R'測點的應變值均由負值變為正值。

4 結論

為研究黃土-泥巖二元結構邊坡變形破壞機理,本次試驗以隴海線K1400+300-390 邊坡為案例,通過1∶80 模型簡化,對試驗現象、土壓力、應變、位移等參數做出分析之后,分別繪制土壓力時程曲線、應變時程曲線以及位移變化曲線,發現規律如下。

(1)在初始變形階段,坡體中、后部出現裂縫,裂縫的數量逐漸增多;在受到持續降雨和坡體結構等因素的影響下,表層土體的含水率逐漸增大,裂縫的深度、寬度與長度不斷增加;到降雨后期,表面裂縫小時,在雨水的沖刷作用下,表面形成沖溝。

(2)位于坡體最表層的測點在18:30 之后最先出現含水率上升的情況。受持續降雨作用影響,下部土體的含水率有了明顯增大。因為軟弱夾層的存在,吸收了大量的雨水,使得土體抗剪強度降低,隨著軟弱夾層的逐步貫通,為滑動過程提供了有力條件。

(3)在坡腳位置處,土壓力首先表現出減小的趨勢,隨著降雨過程的不斷進行,坡腳位置后部土體的向前推移的作用增大,進而土壓力數值增大。受降雨影響,坡腳位置被掏空,坡腳位置處于臨空狀態,因而土壓力逐漸降低。

(4)相比于含軟弱夾層一側,各測點的應變數值均相對較小,說明在含軟弱夾層一側,由于軟弱夾層的存在,對坡體的啟動、加速起到了促進作用,且因為軟弱夾層存在,使得變形量相對較大。此外,不管是含軟弱夾層一側還是不含軟弱夾層一側,坡中豎直斷面上部區域的變形量明顯大于下部區域。