水利工程中常用無(wú)損檢測(cè)方法分析

陳 薇,蔣 科,張振忠,王 黎

(長(zhǎng)江水利委員會(huì)長(zhǎng)江科學(xué)院,湖北 武漢 430010)

1 水利工程的質(zhì)量檢測(cè)需求概述

在我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)中,水利工程是十分重要的基礎(chǔ)設(shè)施。建國(guó)以來(lái),我國(guó)的水利工程建設(shè)成就舉世矚目。由于我國(guó)特殊的地理、氣候等環(huán)境條件,許多水利工程不僅基礎(chǔ)條件不佳、且填土質(zhì)量差。以江河堤防為例,傍河而建的情況導(dǎo)致選擇堤線時(shí)受制于河勢(shì)條件,由于大多采用沙基作為堤防基礎(chǔ),且未進(jìn)行基礎(chǔ)處理,堤基松軟、隱患頗多。人工巡查的方法不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力、效率低,發(fā)現(xiàn)隱患的及時(shí)性、全面性都難以得到保證。同時(shí),人工錐探、機(jī)械鉆探是較為傳統(tǒng)的堤防隱患檢測(cè)方法,局限性大、且效果不佳,對(duì)堤防會(huì)造成一定的損害。隨著科技的發(fā)展進(jìn)步,出現(xiàn)了許多新的檢測(cè)技術(shù)。尤其是無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的引入,可以快速、有效、無(wú)損地進(jìn)行水利工程隱患探測(cè),取得了十分顯著的效果[1]。

2 無(wú)損檢測(cè)技術(shù)及其優(yōu)勢(shì)

2.1 無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展概況

無(wú)損檢測(cè)技術(shù)起源于20 世紀(jì)初,是以物理現(xiàn)象為基礎(chǔ)發(fā)展而來(lái)的,常用的包括磁粉、滲透、超聲、射線、渦流等方法。采用物理或化學(xué)的方法,使用先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù),可以檢查測(cè)試試件的內(nèi)部和表面結(jié)構(gòu)。隨著技術(shù)的逐步成熟,開(kāi)始應(yīng)用到工業(yè)領(lǐng)域,最初是在建礦開(kāi)采工作中。由于當(dāng)時(shí)采礦業(yè)安全事故頻發(fā),為了避免事故的發(fā)生,將無(wú)損檢測(cè)技術(shù)引入到礦場(chǎng)的安全性分析之中,取得了一定的效果和收益。此后,隨著科技的快速發(fā)展,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)與越來(lái)越多的先進(jìn)智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)了有機(jī)融合,其應(yīng)用范圍也越來(lái)越廣,前景十分廣闊。

2.2 無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)

首先,無(wú)損檢測(cè)具有連續(xù)性的特征,對(duì)于水利工程的質(zhì)量檢測(cè)工作起到了十分突出的功能和作用。在對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行收集的過(guò)程中,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),根據(jù)需要在同一地點(diǎn)搜集相關(guān)資料時(shí),實(shí)現(xiàn)連續(xù)不間斷的作業(yè)。能夠源源不斷地為水利工程質(zhì)量檢測(cè)提供科學(xué)性、實(shí)時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性的數(shù)據(jù)信息,為水利工程施工的順利開(kāi)展提供技術(shù)支撐[2]。

其次,物理性特性是無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的又一特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),在對(duì)構(gòu)件缺陷進(jìn)行檢測(cè)的同時(shí),而不會(huì)對(duì)其性能產(chǎn)生損壞或影響。將其應(yīng)用于水利工程的質(zhì)量檢測(cè)工作中,便于對(duì)水利工程的物理量進(jìn)行深入剖析。在工程建設(shè)中可根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行。通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)信息的分析、預(yù)測(cè),實(shí)現(xiàn)對(duì)施工材料、技術(shù)的動(dòng)態(tài)掌握。在此基礎(chǔ)上科學(xué)合理的評(píng)判工程質(zhì)量,為材料控制、質(zhì)量把關(guān)提供依據(jù)。

再次,在水利工程質(zhì)量檢測(cè)中采用無(wú)損檢測(cè)技術(shù),還可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離的檢測(cè)操作。信息技術(shù)的快速發(fā)展,極大地促進(jìn)了其與無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的融合,檢測(cè)的效率、水平也有了大幅度的提高,遠(yuǎn)距離檢測(cè)工作也逐步成為了現(xiàn)實(shí)。相比于傳統(tǒng)的檢測(cè)方式而言,基于信息技術(shù)的無(wú)損檢測(cè)工作,通過(guò)將相關(guān)設(shè)備安裝在建筑工程的指定位置,可以遠(yuǎn)距離獲取各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息的傳輸。在后臺(tái)通過(guò)軟件對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行匯總分析,在提高檢測(cè)效率和質(zhì)量的同時(shí),也減少了工作壓力。

3 水利工程質(zhì)量檢測(cè)中常用的無(wú)損檢測(cè)技術(shù)

3.1 溫度監(jiān)測(cè)技術(shù)

該技術(shù)可借助于觀測(cè)溫度的分布與變化,實(shí)現(xiàn)對(duì)水利工程滲漏情況的監(jiān)測(cè),在歐美等國(guó)家取得了較為廣泛的應(yīng)用。以堤壩檢測(cè)為例,當(dāng)壩內(nèi)存在滲流時(shí),會(huì)影響到周?chē)臒岘h(huán)境,引起相關(guān)熱學(xué)參數(shù)的改變。該技術(shù)需要布設(shè)復(fù)雜的溫度探頭,且僅限于定點(diǎn)測(cè)量,不易于實(shí)現(xiàn)快速檢測(cè)。

3.2 同位素示蹤技術(shù)

由于在滲流場(chǎng)中,不同部位的放射性示蹤劑會(huì)有不同的表現(xiàn),可以通過(guò)地下水滲透速度與稀釋速度之間的數(shù)學(xué)關(guān)系,對(duì)其特征進(jìn)行推斷。該技術(shù)需要進(jìn)行巖體鉆孔,且定量解釋效果不佳,亦不便于快速檢測(cè)。

3.3 瞬態(tài)瑞雷面波法

Rayleigh 方法是基于在層狀介質(zhì)中,波具有一定的頻散特性,屬于一種新型的淺層彈性波的勘探方法。Rayleigh 波是一種彈性波,沿地表傳播,在天然地震中的危害性最大,而在人工地震勘探中則屬于強(qiáng)干擾波。最初用于研究地球內(nèi)部結(jié)構(gòu),后延伸到淺層工程地質(zhì)領(lǐng)域,可分為瞬態(tài)法和穩(wěn)態(tài)法。

3.4 高密度電法

由于介質(zhì)的電性存在差異,在施加電場(chǎng)的作用下,可以對(duì)其地下傳導(dǎo)電流變化的情況進(jìn)行規(guī)律性研究。高密度電法能夠獲取三維圖像,因而具有數(shù)據(jù)可靠、觀測(cè)精度高等優(yōu)點(diǎn),所獲取的地質(zhì)信息極為豐富。在水利工程質(zhì)量檢測(cè)中,可以明顯、直觀地通過(guò)圖像信息反映各種被探測(cè)到的隱患[3]。

3.5 探地雷達(dá)法

近年來(lái),探地雷達(dá)技術(shù)發(fā)展迅速,并在無(wú)損底層探測(cè)中廣泛應(yīng)用。電磁波由探地雷達(dá)發(fā)射出,隨后在地下介質(zhì)傳播的過(guò)程中,相關(guān)參數(shù)的幾何形態(tài)都會(huì)發(fā)生變化,通過(guò)軟件記錄、分析、轉(zhuǎn)換為圖像,以達(dá)到探測(cè)的目的。該技術(shù)不僅定位準(zhǔn)、速度快,且便于操作、連續(xù)性強(qiáng),在水利工程方面的應(yīng)用效果頗佳。

4 以某工程為例介紹高密度電阻率法的應(yīng)用

4.1 原理及方法簡(jiǎn)介

在基本原理方面,高密度電阻率法與直流電阻率法相同,采用直流電阻率法,區(qū)別在于其采用的是組合式的電極排列,且測(cè)量通常以多電位為主。在進(jìn)行野外測(cè)量時(shí),可在測(cè)點(diǎn)上接入全部電極,運(yùn)用轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)、電測(cè)儀實(shí)現(xiàn)自動(dòng)采集數(shù)據(jù)功能,借助于微機(jī)處理后得到相應(yīng)的圖像顯示,極大地提高了電法勘探的智能化水平。相比于常規(guī)的電阻率法,高密度電阻率法具有電極布設(shè)一次完成、多種電極排列方式、野外采集自動(dòng)化、高效便捷等特點(diǎn)[4]。

4.2 堤壩土質(zhì)分布探測(cè)

4.2.1 工程概況

某水庫(kù)坐落于平原洼地,其壩址位于A 縣B 鄉(xiāng)以南6 km,C 鎮(zhèn)以東5 km,屬于淮河領(lǐng)域某水系干流,在當(dāng)?shù)厥且蛔容^重要的反調(diào)節(jié)水庫(kù)。該水庫(kù)三面筑壩形成,一方面可以蓄納汛期的洪水,另一方面可以引蓄上游水庫(kù)的冬春發(fā)電尾水。大壩為勻質(zhì)土壩,其高程約為50 m、長(zhǎng)度4 618 m,最大壩高18.6 m;壩頂寬度3~5 m,最窄處為2.5 m;在大壩的迎水面,現(xiàn)有長(zhǎng)度為1 816 m 的混凝土護(hù)坡,其上游迎水坡坡比、下游背水坡坡比均在1∶2.5~1∶3.0 區(qū)間。

4.2.2 土壩結(jié)構(gòu)探測(cè)試驗(yàn)及結(jié)果分析

基于高密度電阻率法原理,可以通過(guò)介質(zhì)的電阻率機(jī)構(gòu),對(duì)土質(zhì)分布情況進(jìn)行推斷。在對(duì)本水庫(kù)的土壩檢測(cè)中,對(duì)其土層結(jié)構(gòu)進(jìn)行探測(cè)來(lái)驗(yàn)證應(yīng)用效果[5]。

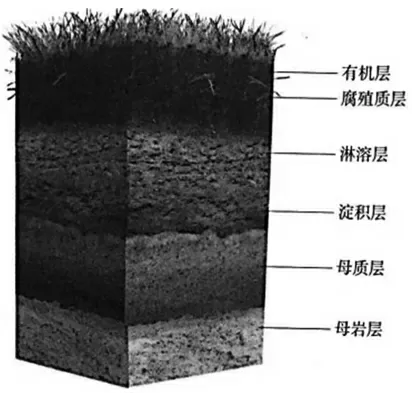

從圖1 可以看出,在垂直方向其各層的填土基本水平,其土質(zhì)結(jié)構(gòu)自上而下分為6 層,即有機(jī)層、腐殖質(zhì)層、淋溶層、淀積層、母質(zhì)層和母巖層。從FEM 分析結(jié)果可知,從淀積層以上測(cè)得的電阻率均小于50 Ω·m,從母質(zhì)層開(kāi)始,其電阻率逐步增加,可以達(dá)到50~100 Ω·m,與堤體的土層結(jié)構(gòu)要求是完全符合的,如圖2 所示。

圖1 土壤剖面土層垂直方向結(jié)構(gòu)圖

圖2 電阻率分布圖(橫斷面方向)

在橫斷面方向,根據(jù)FEM 分析結(jié)果,所讀取的數(shù)據(jù)源自于砂質(zhì)土層,其位置夾于黏性土層之間。由于受到日照、風(fēng)吹等影響,出現(xiàn)高電阻率值的位置,一是在大壩迎水坡面的混凝土護(hù)坡,二是在堤體坡面處。

4.3 水庫(kù)滲漏探查

4.3.1 工程概況

B 縣某水庫(kù)為丘陵湖泊型水庫(kù),是當(dāng)?shù)刂匾乃こ蹋袚?dān)著防洪、灌溉、發(fā)電、航運(yùn)等功能。該水庫(kù)興建于上世紀(jì)50 年代,由于使用時(shí)間較為久遠(yuǎn),近年來(lái)先后多次在壩角處發(fā)現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,對(duì)大壩安全造成了嚴(yán)重的影響。在采用灌漿處理后,滲漏現(xiàn)象并未得到有效根除。

4.3.2 試驗(yàn)設(shè)施

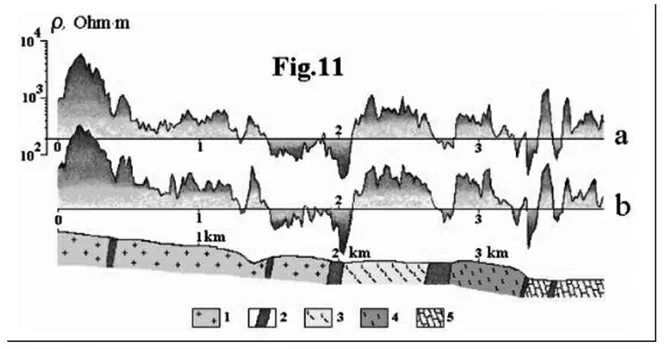

為了對(duì)滲漏的位置和原因進(jìn)行勘察,采用高密度電阻率法,同時(shí)結(jié)合自然電場(chǎng)電位法。將主剖面布置在壩頂,分別采用5 m、3 m 點(diǎn)距的三級(jí)滾動(dòng)連續(xù)測(cè)深裝置,與5 m 點(diǎn)距的聯(lián)合剖面裝置。將參考剖面布置在壩下游坡,在點(diǎn)距5 m 時(shí),對(duì)應(yīng)為27 層電極隔離系數(shù)和58 根電極,探測(cè)深度可達(dá)55 m。

4.3.3 結(jié)果分析

從測(cè)量結(jié)果來(lái)看,弱微風(fēng)化的黑云母花崗巖的電阻率最大,超過(guò)800 Ω·m;其次是全強(qiáng)風(fēng)化的黑云母花崗巖,為500~800 Ω·m;再次是砂質(zhì)黏土,為200~400 Ω·m;共有8 處小于100 Ω·m 的電阻率,最小處甚至可達(dá)50 Ω·m。

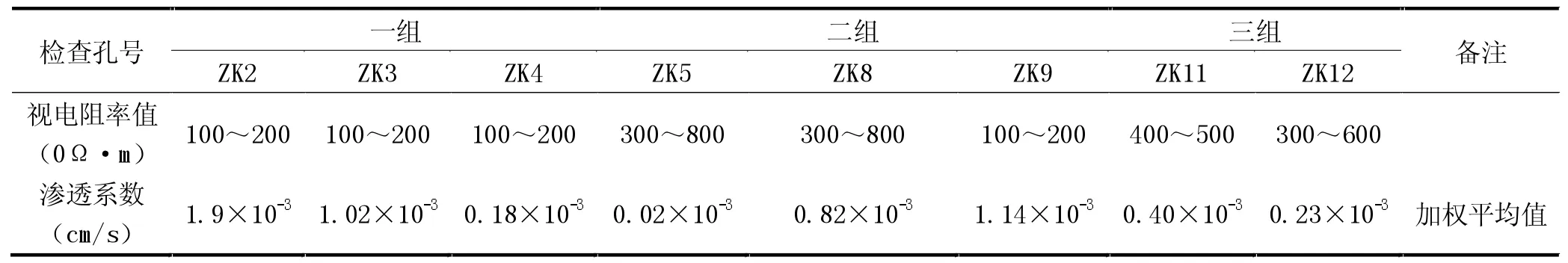

在原有的防滲墻上,預(yù)先開(kāi)鉆了質(zhì)量檢查孔,將其與高密度電阻率法的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,見(jiàn)表1,可以看出:在視電阻率低的孔段位置,相應(yīng)的滲透系數(shù)越大;反之,視電阻率高,滲透系數(shù)小。最終可以確定,當(dāng)庫(kù)內(nèi)的正常水位低于174 m 時(shí),會(huì)在下游坡的右側(cè)山坡處,出現(xiàn)地表水流出的現(xiàn)象。在自然電場(chǎng)電位法的曲線觀測(cè)中,對(duì)應(yīng)地出現(xiàn)低電位反映,位于壩中間靠右位置,兩項(xiàng)結(jié)果一致。

表1 相對(duì)視電阻率低的孔段與滲透系數(shù)對(duì)比表

5 探地雷達(dá)技術(shù)的應(yīng)用

5.1 應(yīng)用領(lǐng)域

早在上個(gè)世紀(jì)80 年代,探地雷達(dá)技術(shù)就已引入我國(guó),隨后逐步運(yùn)用到路面檢測(cè)、隧道預(yù)報(bào)等領(lǐng)域,而后又拓展到水利工程領(lǐng)域。現(xiàn)代地質(zhì)雷達(dá)儀器,大都采用電子源激發(fā)的方式,再將球面波轉(zhuǎn)化為平面波,分析其在層狀介質(zhì)中的傳播狀態(tài);本文主要從以下幾個(gè)方面對(duì)探地雷達(dá)技術(shù)展開(kāi)研究。

首先是測(cè)試地質(zhì)分層的情況。為了保證地質(zhì)剖面圖的直觀、連續(xù),需要連續(xù)測(cè)量的雷達(dá)圖。不僅適用于地質(zhì)分層、軟弱夾層等情況,也適用于砂體埋深、以及壩基與壩體的結(jié)合面處。相比于傳統(tǒng)的鉆探方法,更為便捷、經(jīng)濟(jì)、可靠,大幅縮短了野外作業(yè)的周期。其次是測(cè)試地下空腔形的目標(biāo)體。為了保證獲取的雷達(dá)圖是多個(gè)方向的,測(cè)線時(shí)需要進(jìn)行網(wǎng)格形的布置。不僅能夠?qū)崿F(xiàn)三維立體形狀的繪制,還可以探測(cè)內(nèi)部的塌陷、掏空等,有著十分理想的應(yīng)用效果。再次是測(cè)試地下水位線、壩體浸潤(rùn)線,且該方法是非破損的方式。不僅將地下水位的原狀真實(shí)反映出來(lái),相比于傳統(tǒng)的測(cè)壓管測(cè)量方式,還克服了多種因素對(duì)數(shù)據(jù)產(chǎn)生的誤差影響。另外是測(cè)試截滲體的形狀和完整性,適用于隱蔽工程的檢測(cè),能夠準(zhǔn)確地反映其內(nèi)部狀態(tài)。在為老工程提供截滲體現(xiàn)狀的同時(shí),還可以為新建工程提供可靠的截滲體的施工質(zhì)量反饋[6]。

5.2 對(duì)比結(jié)果分析

5.2.1 地質(zhì)分層測(cè)試

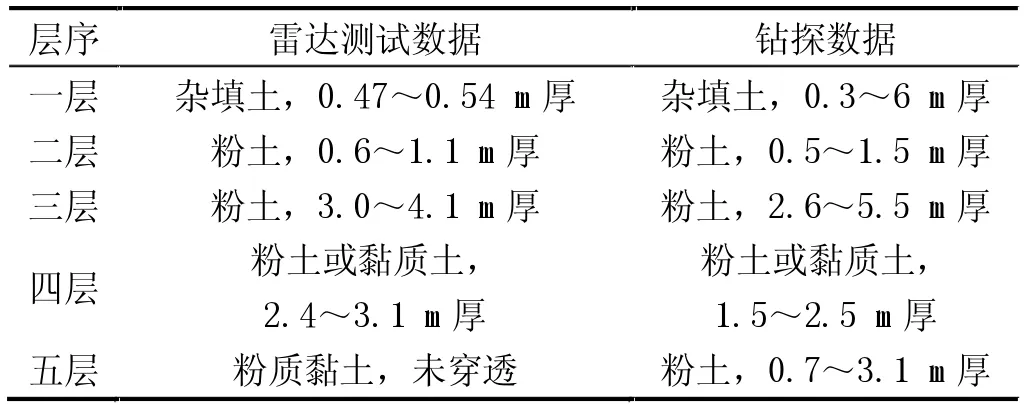

基于探地雷達(dá)技術(shù)進(jìn)行測(cè)試地質(zhì)分層,當(dāng)不確定地質(zhì)條件時(shí),應(yīng)當(dāng)先合理設(shè)定電磁波在土層中的傳播速度,通過(guò)獲取雷達(dá)圖的反射時(shí)間,進(jìn)而對(duì)土層的埋深與厚度進(jìn)行推算,最后再通過(guò)鉆探來(lái)予以驗(yàn)證。以某地新建水庫(kù)基建工地為例,通過(guò)調(diào)整波速獲得表2 的數(shù)據(jù),可以看出,兩種方法的測(cè)試結(jié)果大體一致,但雷達(dá)的探測(cè)深度相對(duì)較小,可以通過(guò)調(diào)整頻率來(lái)增加。

表2 雷達(dá)測(cè)試與鉆探的數(shù)據(jù)對(duì)比

5.2.2 空腔形目標(biāo)體測(cè)試

水利工程中,常見(jiàn)的空腔形目標(biāo)體有涵管、涵洞、蟻穴、掏空等,存在著較大的安全隱患,必須進(jìn)行有效的探測(cè)。以某電灌站老涵洞為例,采用雷達(dá)探測(cè)的方法,其結(jié)果與構(gòu)造圖存在略微的差別。這是因?yàn)槎瓷砀叨却嬖谒⑼临|(zhì)、混凝土三種不同介質(zhì),計(jì)算時(shí)采用相同的波速會(huì)導(dǎo)致誤差。同時(shí),探測(cè)雷達(dá)還可用于分析、預(yù)判跌窩發(fā)展趨勢(shì),便于提前采取相應(yīng)的處理措施。

5.2.3 水位測(cè)試

當(dāng)汛期處于高水位時(shí),能否確定地下水位線、堤壩浸潤(rùn)線的準(zhǔn)確位置,對(duì)于堤壩的除險(xiǎn)加固十分重要。采用探地雷達(dá)的方法,借助于水與其他介質(zhì)差異化的介電常數(shù),可得到比較明顯的雷達(dá)圖。試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,較之于測(cè)壓管的結(jié)果,雷達(dá)結(jié)果的水位差趨勢(shì)與量值均是一致的,如何選擇波速是確保精確度的關(guān)鍵。

5.2.4 截滲體形態(tài)測(cè)試

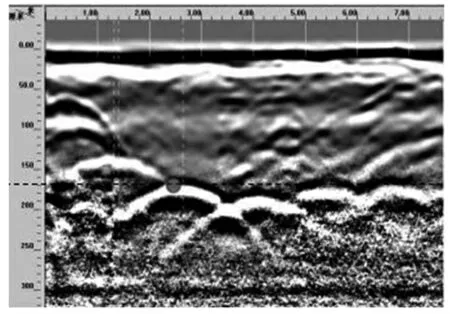

由于截滲體屬于隱蔽工程,材料一般為黏土、混凝土、水泥土,需要借助于非破損的方法來(lái)檢測(cè)其形狀和完整性。以某運(yùn)河的截滲墻為例,其設(shè)計(jì)厚度為100 mm、深度為8 m,選用SIR-10A 型地質(zhì)雷達(dá)儀,標(biāo)距設(shè)置為2 m、時(shí)窗200 ns、頻率100 MHz。對(duì)比試驗(yàn)選擇截滲墻和原壩體,如圖3 所示,電磁波的反射波為低輻、高頻、連續(xù),能夠看出土介質(zhì)呈現(xiàn)出均勻、密實(shí)、完整的狀態(tài)。

圖3 截滲墻雷達(dá)圖

5.3 小結(jié)

探地雷達(dá)技術(shù)對(duì)于地下不同介質(zhì)間的界面,能夠得到比較清楚的探測(cè)結(jié)果。配合采用加密測(cè)線時(shí),可以獲取準(zhǔn)確的地下目的體的空間形狀。通過(guò)追蹤發(fā)射波的同相軸,可以準(zhǔn)確地確定界面,結(jié)合具體的場(chǎng)地情況,分析出其合理的位置。同時(shí),需要結(jié)合相應(yīng)的鉆孔資料,以彌補(bǔ)波形特征判斷的不足。

6 結(jié)束語(yǔ)

水利工程關(guān)系到國(guó)計(jì)民生,尤其是保障了國(guó)家的水安全,因而有著不可替代的功能和作用,其質(zhì)量也就顯得尤為重要。在工程建設(shè)完成后,需要對(duì)其工程結(jié)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行檢測(cè),確保潛在的質(zhì)量安全隱患能夠及時(shí)得到消除。無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了在不損壞原構(gòu)件的前提下,極大地提高了水利工程質(zhì)量檢測(cè)的準(zhǔn)確性和效率,為保障水利行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。