浙江應抓住機遇大力發展新能源產業

●方 麗 許 斌 王博穎

一、引言

浙江省是傳統能源小省,能源缺口大,因此,浙江省政府高度重視新能源產業的發展和應用,早在2011 年就將其納入戰略性新興產業重點支持。2022年初,中共浙江省委、浙江省人民政府發布《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見》,加大新能源推廣政策支持力度,積極發展低碳能源,推動能源治理體系現代化。因此,新能源產業的未來發展潛力巨大,浙江省要抓住發展機遇。

二、浙江產業發展現狀

(一)新能源產業發展勢頭良好

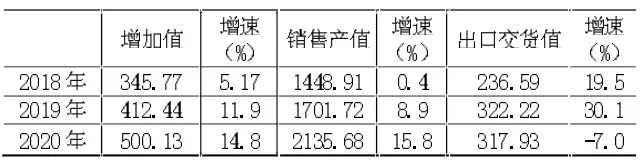

近幾年來,浙江省新能源產業的發展勢頭較強勁,增加值和銷售產值的增速逐年加快,經濟效益良好。2020 年,在全球新冠肺炎疫情影響下表現依然亮眼,全省新能源產業增加值500.1 億元,同比增長14.8%,增速較2019 年增加3.0 個百分點,連續兩年增速處在戰新產業中第二位,增速較快。銷售產值2135.7 億元,同比增長15.8%,較2019年加快6.9 個百分點,在戰新產業中處于首位;出口交貨值317.9 億元,同比下降7.0%,但前兩年出口增長顯著。經濟效益也表現良好,營業收入2237.8 億元,同比增長18.4%;利稅總額317.1 億元,同比增長21.5%,兩者增速均排在戰新產業中首位(見表1)。

表1 新能源產業生產數據 (單位:億元)

(二)新能源產業已具有一定規模

浙江省大力開發利用核電、太陽能、風能等新能源,新能源產業發展較為迅速,已達到一定規模。截至2021 年底,浙江新能源裝機達到2498 萬千瓦,新增裝機容量555 萬千瓦,同比增長28.6%,新能源新增裝機容量占新增總裝機容量的77.6%;電能占終端能源消費比重達36%左右,高出全國平均水平9 個百分點,綠色底色逐步彰顯;新能源發電量347 億千瓦時,同比增長24.4%。為浙江打造“重要窗口”和清潔能源示范省提供堅強可靠、綠色高效電力保障。另外,浙江省大力發展常規電力及輔助裝備、核電關聯產業、光伏產業、風機制造、海工裝備、節能裝備等,嘉興海鹽中國核電城已形成產業集聚,風電設備制造和配套部件專業化產業鏈初具規模,海工裝備邁出了產業化步伐,是全國第二大光伏組件制造省份。

(三)具備發展新能源產業較好的科研基礎

浙江省新能源產業發展與全球經濟技術合作密切,擁有較為優越的發展新能源產業綜合配套條件,是浙江省進一步發展新能源產業堅實的基礎。浙江在太陽能產業中從硅材料到硅片、太陽能電池、光伏組件和系統應用均有涉及,在風能研究和關鍵設備制造水平上也處于全國領先地位。潮流能裝備研發取得重大突破,技術總體接近國際先進水平;浙江大學等高校和科研機構潮流能試驗場在舟山建設并投入測試運行。

三、問題與制約

(一)新能源供給缺口大

浙江是個能源消耗大省,工業生產所需能源主要靠外省調入。從2011 年至2020 年,浙江省能源生產與消費量的走勢圖來看,消費量的增長速度遠快于生產量的增長速度,缺口逐年擴大,由2011 年的1.6 億噸標準煤缺口量擴大到2020 年的2.2 億噸標準煤缺口量,增長了31.0%,年均增長3.0%。浙江省電力購進量逐年上升,由2011 年的1423.8 億千瓦小時增加到2020 年的2160.0 億千瓦小時,增長了51.7%,年均增長4.7%;2021 年,電力購進量為1767.0 億千瓦小時,同比下降18.2%,占浙江全社會用電量的32.0%,占比仍非常高。由此可見,浙江省能源需求總體在不斷地增加,其逐漸擴大的能源自給缺口以及電力自給缺口給浙江省帶來巨大的能源壓力,為新能源的需求提供了廣闊的市場空間,且傳統能源將由新能源逐步取代,浙江省繼續大力發展新能源產業勢在必行。

(二)風電裝機容量有待提高

2020 年,浙江的非水電可再生能源電力最低消納責任權重為7.5%。因為浙江省核電和生物質發電排在全國前列,且核電受國家總體布局影響,省內太陽能資源不豐富,上升空間有限,而風電體量較小且浙江處于風能豐富帶上,仍有較大提高空間。經測算,為實現此目標全省風電裝機容量應達到400 萬千瓦以上。截至2020 年底,浙江省風電裝機容量為186 萬千瓦,江蘇省風電裝機達到1547 萬千瓦,福建省風電裝機容量486 萬千瓦,與周邊省份相比均存在較大差距。對標國際上風能資源開發條件相當的發達國家德國,其風電裝機密度為137 千瓦/km,而浙江省僅為13千瓦/km,浙江省風電裝機潛力尚待挖掘。

(三)技術研發上存在被超越的風險

在新能源產業發展中,浙江省主要的優勢體現在應用制造層面,但創新和技術研發支持力度仍不夠。由于電池、氫能、新能源汽車等新能源產業生產設備投入較大,浙江省優勢體現在應用制造層面只能是暫時的領先。在技術快速迭代的情況下,生產的技術很容易由于技術的更新而落后,造成被后來者降維打擊的局面。浙江省新能源產業自主創新能力有待提升,高端制造研發和系統集成能力不足,造成中低端產能過剩,高端產能不足。如全省光伏企業低小散問題依然存在,符合國家光伏“領跑者”認證計劃申請要求的浙江省光伏企業較少。浙江省太陽能熱水器企業多為中小民營企業,經營模式單一、產品同質化較嚴重、技術研發能力相對薄弱。

(四)能源的綜合帶動效應未充分體現

新能源的大力發展促進了全省能源結構轉型升級,降低了碳排放,一定程度也帶動了相關產業的發展,但是其對整個社會經濟發展綜合帶動效應未得到充分體現。光伏小康項目僅起到了消薄增收作用,在生態價值實現、產業帶動等方面應有的作用未得到發揮。市級層面,新能源的發展與用能空間關聯度不夠,一些地區發展新能源積極性不高。

四、對策建議

(一)完善學科建設及人才培養

由于新能源產業涉及的技術分散在各個學科,包括信息、電氣、材料、工程熱物理等各個學科,建議浙江省教育部門在學科設置方面完善學科布局,更新學科體系,在強化工程熱力學、傳熱學、流體力學等基礎理論課程與可再生合成燃料有機聯系的基礎上,試點推行面向未來的可再生合成燃料相關專業設置,全面建立新的能源學科教材與培養體系。在原有工程熱物理學科基礎上,對相關科研團隊進行整合,大力建設儲能學科和“大能源”學科平臺,加快培養新能源產業各領域的高科技緊缺人才。

(二)加大支持創新研發力度

設立專項資金,在電力設備制造、潮流能、動力電池、氫能、綜合能源信息化與智能化等新能源優勢產業領域加大基礎科研的投入。按照“應用一代、研發一代、儲備一代”的原則,廣泛征求業界意見,設定中長期技術發展路線圖及產業應用目標,實施省級新能源重大科技專項,調動企業參與創新。加強知識產權保護法律建設,打造完善健全的知識產權保護執行體系,提升企業創新研發的積極性。鼓勵支持轉化效率高的項目增加保障小時數或優先上網,通過建設技術先進的新能源工程項目,促進轉化效率高的產品應用,推進產業升級。

(三)加快建設產業創新平臺

充分整合省內外科研院所、高校、企業等創新資源,建設國家級和省級創新平臺,鼓勵地方科創研發平臺申報創建省級新型研發機構。推動建設一批重大科學裝置,重點支持先進能源科學與技術浙江省實驗室及分中心建設,積極支持省屬產業和科技投資平臺對接中國能源建設集團浙江省電力設計研究院有限公司等央企技術平臺;支持國際知名企業在我省設立研發中心,鼓勵省內新能源龍頭企業與國外領軍企業合作開展技術研究。

(四)推進產學研合作與政策保障

建議在國家和浙江省政府扶持引導下大力推進產學研合作,加強產業化投融資和稅收優惠等相關政策研究,激發企業進入新能源、可再生合成燃料領域的積極性,形成良性的投資競爭環境。鼓勵企業和高校等科研單位建立產學研團隊,調動高校的人才優勢融入到企業的應用創新中,一方面彌補了企業的創新人才不足的局面,另一方面將各個學科最新的研究成果和發展趨勢帶到企業去,引導企業的技術發展和研發方向;同時也將企業的需求帶進校園,避免工科學科科研的空虛化。