于歷史長河中品鑒古代名硯

秦嶺 李志新

古硯,起于民間,臻于士族,為才子文人所好,為達官貴人所藏;或置于商鋪柜臺之上,或陳于文士書案之間,在中華文明的歷史長河中漂流。賞硯如讀書,一樣的書卻有不同的讀法。賞硯更是如此。人們從古硯中可以讀出硯材產地、坑口,可以讀出石質優劣,可以讀出石色成因,可以讀出石品高下,更可以讀出歷史文化。古硯既傳遞著不同時期的歷史信息— 時代風貌和地域風情,同時還透露出不同階層的審美取向和偏好。

秦嶺號蕉窗夜雨、雨蕉聽客。江蘇省蘇州市人,古硯收藏者,硯文化研究者。曾先后在“中國文房天下”網發表《雘村硯略考》《在歷代畫作中尋找古硯的存在狀態》《清宮廷硯之我見》《關于蘭亭硯的思考》《硯史鉤沉系列》 等多篇專業文章。

古硯是歷史的產物,參與了先秦百家、兩漢經學、魏晉文章、唐詩宋詞等燦爛文化的發展歷程,見證了中華文明的輝煌。一方小小硯臺連接著中國文化悠長的歷史,以無聲勝有聲的姿態,與毛筆一起勾勒出兩漢的雄強,魏晉的清玄,李唐的博大,趙宋的文雅……

硯之歷史

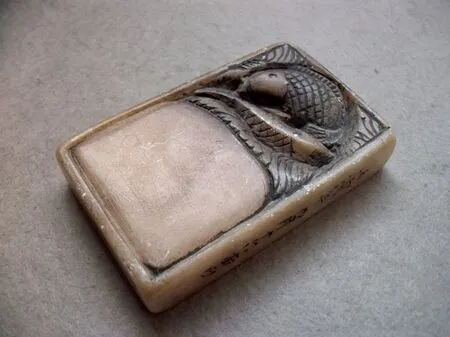

這方漢代板硯由一片薄薄的砂巖打磨而成,面光底璞,加上一個上圓下方的硯石,看起來非常簡潔。這是一件具有2000多年歷史的古物。通過硯石可看到中國古代“天圓地方”的宇宙論、“內方外圓”的人文精神,進而可以理解董仲舒“天人合一”的哲學思想。這就是由漢代板硯引發的文化探知。

清雅的釉色、清瘦微方的蹄足、輕巧內斂的造型,會讓人情不自禁地聯想到兩晉文人高士揮麈清談的雅集。然而,那個時代不是只有《蘭亭集序》 的風流文雅和“竹林七賢”的清高脫俗,還有五胡亂華、中原涂炭、衣冠南渡激蕩起來的歷史風云。這一方文雅古樸的硯臺,在不經意間勾起了多少品鑒者的歷史之思。

硯臺基座上依稀殘留著斑駁青釉,古意盎然的造型讓人仿佛穿越到1000多年前的南北朝時期。此硯嶄新時釉色應該是青翠奪目的,正如齊梁宮體詩的華美綺麗。如今繁華落盡、滄桑滿目的外觀正是當時昏暗統治、軍閥混戰、人命如朝露的歷史折射。千年前建康城內的繁華景象早已化作一縷青煙,幻化為“雨紛紛,舊故里草木深”的吟唱縈繞在耳邊。

厚實的雙足,變化而開放的線條,坦蕩的造型,讓我們可以領略到大唐盛世萬國來朝、海納百川的文化氣度。

粗壯有力又繁復富麗的蹄足,是大唐實力雄厚的外放,也是其文化自信的表征;圓滿的硯堂,象征著那個時代熔鑄百家、胸懷天下的文化魄力以及雄渾高古的圓融境界。

內斂的造型與宋詞淺吟低唱的婉約如出一轍,而清勁的線條又仿佛透著宋詩筋骨思理的俊爽。

粗獷的造型,碩大的體形,張揚著草原民族雄渾的氣勢,也鐫刻著漢族士子的意氣風發。

看到這方明代太史硯,不由想起“前后七子”文學復古運動的風起云涌,所承載的文脈延續著宋代理學的延續、發展和變化。

漢磚工藝精湛,材質細膩,歷經歲月消磨而不改其金石本色。后代文人喜改磨制為硯臺,獨愛其磨礪如初的風骨和硬朗,亦愛其古樸滄桑。

文字及圖案均出于《金石索》。清朝金石學的復興給硯臺造型、紋飾提供了新的題材,一些古器物紋飾相繼用于硯雕裝飾,從一個側面反映了乾嘉之士的好古之風。

硯之文化

清代道光款蟬形歙硯

古硯作為文具,士農工商皆用。無論是凡夫俗子,還是仕宦貴族、文人學士,都受各自人生觀、價值觀以及藝術修養的影響,表現出不同的人生追求。于是,便產生了所謂“文人硯”和“民俗硯”,也就有了雅、俗之別,但二者并無高下之分。雅,依托于學養;俗,發乎其天性。

(一)文人硯

所謂文人硯,主要是通過硯之形制、紋飾來寄托文人之精神追求。在題材的選擇上多表現出崇高、雅致之特點。

古人因蟬出于淤泥而羽化重生,飲露鳴高,賦予了它高尚純潔的品格,這種品格是文人希望擺脫世俗生活的一種精神追求。

蓮,作為中國古器物紋飾,屢見不鮮。自西漢后期佛教傳入中國,中國歷南北朝一直到唐代,屋檐下的蓮花瓦當、佛像下的蓮花寶座、茶幾上的蓮花杯盞……蓮作為圣潔、吉祥、高雅的象征處處可見。

此硯池中半張蓮葉下,探出一枝蓮蓬,輕點澄潭,硯形纖秀。青灰底色上泛著金黃的光芒,魚子紋斑斑點點,似乎透出了秋意,有一種落寞和孤寂之感,如“君子在野”般的“獨善其身”,細品真有“可遠觀而不可褻玩”的高雅氣質。

明代蓮池歙硯

壽山石本不發墨,只可掭筆,這是典型的文人玩硯。制硯人利用了壽山石的細膩潤滑和色彩豐富的特點。花為硯額,葉作硯堂,蓮花肥潤豐腴,蓮葉色彩斑斕,遂使小硯顯現大氣之風。硯背陰刻風竹,落款“子書”,為清代畫家孫楷所作。

明代玉山羅紋荷硯

此硯隨形,硯體碩大,以薄意式的淺浮雕刻劃葉莖及蓮葉,動感十足,在滄桑的色調下,大有“留得殘荷聽雨聲”之態。受玉山羅紋材質肌理(分層較薄)的局限性影響,硯體的碩大與蓮葉的輕薄難免會讓人覺得有些不協調。

清代紅葉傳詩硯

透過一方古硯,可以看到一種意境,一段故事。此硯于長方硯面中勾勒一葉為硯堂,葉外圍以水波,硯色艷紅如胭脂,被稱為“紅葉傳詩”硯。唐僖宗時,宮女韓翠屏感到宮中生活太寂寞,題詩“殷勤謝紅葉,好去到人間”,贏得知音,更感于皇恩浩蕩,成全了一段佳緣,有情人終成眷屬。浪漫的故事拓上了硯臺,雅的題材體現了文人情懷。可以推想硯主人可能是位懷春的深院閨秀,也可能是個鐘情的青春少年。

(二)民俗硯

民俗硯常常根植現實,通過魚、瓜等“俗物”表達良好的生活愿望。它表現更為大膽,追求的是一種世俗理想。

清代青釉暖硯

民俗硯追求實用,但不乏生動活潑的造型。青釉缸胎顯得比較粗糙,北地常見。從實用角度看,以水盂、筆筒與硯組合,鳥背可作筆架,加以硯體中空為暖硯,可謂考慮周全。從審美角度看,水盂、筆筒與硯堂高低錯落有致;三個圓面或內斂、或直口、或外展,富于變化,小鳥尾翹頭昂,更增添了靈動的氣息;硯周束腰,弦紋三道,配以半圓門,以破單調之感,可見民間硯自有其獨特的審美情趣。

硯臺作為書寫工具,士農工商皆用,所用對象不同,要求也相異,生產者會根據不同的要求制作不同的硯臺。鄉間小民以實用為要,審美要求不高,這倒給制作者留下了自由發揮的空間。觀其造型,可以聯想到農村的廚房:硯堂為灶臺,筆筒為煙道,水盂為菜缽,灶膛下可生火,極具鄉土生活氣息。《漢書·酈食其傳》云“王者以民為天,而民以食為天”,鄉間小民做硯和用硯時刻不忘年成的豐歉、家庭收支的平衡。筆耕為食,從這個意義上說,文具如同灶具。“硯田無荒年”在文人看來是一種精神寄托,本寓意讀書人可求學入仕,靠食祿養生,在這里卻恰指一個精于打算、善于經營的人,或可免受荒年的饑饉。

清代白石雙魚硯

一方小硯,或為廣西白石所琢。池與堂比例似乎不諧,然硯池中兩條魚兒翻騰激波,立刻使人聯想到漁民豐收之情景。這是普通百姓的向往。強健有力的形象,生動活潑的造型,是民俗硯的審美特點。

清代一路連科玉山羅紋硯

“一路連科”雖然似乎與文人有關,但也僅僅是平民百姓希冀進入士大夫階層的一種愿望。此硯長方平底,面平堂深,額雕紋飾,蓮葉之下一鷺靜立而視,其足延伸為硯邊,頗有篆刻中“借邊”的味道。再看其縮頸瞪目,凝視前方,仿佛發現了水中之魚。畫面靜中有動,栩栩如生。

清代瓜瓞紫石硯

瓜瓞綿綿,寓意子孫繁衍。此硯一葉覆蓋下,篦紋留地上三瓜異向,藤蔓遒勁,硯堂似瓜非瓜,具有自然之趣。

清代五福端硯

此硯雕刻的祥云圖案中有五只蝙蝠,寓意“五福”。“五福”一說出于《尚書》:“一曰壽,二曰富,三曰康寧,四曰攸好德,五曰考終命。”即“長壽”“富貴”“康寧”“好德”“善終”。此硯雖然是端硯,雕工精致,造型文雅,但其題材卻是與民俗相關的,這正是世俗之人皆有的美好愿望。

明代佛像白石硯

此硯巧以硯池為佛龕,中雕彌勒佛,硯體隨形而琢。宋以后佛教的發展使莊嚴肅穆的彌勒佛以布袋和尚形象出現,遍布民間。此硯營造的隨形風格也符合布袋和尚隨遇而安的性格。

清代太極八卦硯

: 唐代以后,道教一直在民間。太極八卦是道教常見表現題材,常被視為鎮邪避兇的“神物”,給人提供逢兇化吉的心理安慰。以兩儀為池、堂,圍以八卦圖案代八方,表現了民間硯工豐富的想象力。

硯之藝術

(三)物象美

所謂物象美,是指客觀物質世界中自然物呈現的形象美。通過設計將物象之美的真實本質呈現在生活面前,賦予其生命感,從而帶給人快樂的審美感覺,即意象美。

在硯藝中,意象就是融情于物。杜甫在《春望》中的那句“感時花濺淚,恨別鳥驚心”就是情景交融的很好例證。借景(物)寓意為古人常用之表現方式,而題材的選擇取決于作者胸中的境界。古硯皆造“有我之境”,而非“無我之景”。因“有我之境”萬人不同,“無我之景”則千人一面。

南宋蟬形歙硯

蟬形硯,是蓮葉形和蟬形的完美結合,為蟬之變形。以蟬之“飲露而鳴高”和蓮之“出淤泥而不染”寓清高之境界。正面線條剛勁而不生硬,背面線條柔和而不軟弱。宋人善于將物象的具體細節加以提煉而表現出形式感很強的一種含蓄美。它既具象又抽象,即白石老人所說的“貴在似與不似之間”,留給觀賞者無盡的想象空間。

南宋桃池龍尾硯

硯四側內斂,體形修長。硯首深雕桃池,其上淺雕一枝一葉,出以一陽一陰;硯背長方形,覆手四邊以弧形下挖,方圓結合。在平衡中求不平衡,達到對立與統一相結合的包容性美學境界。值得一提的是,桃池中起棱以當作桃中分之凹痕,頗為形象。此硯雖然開了具象的桃池,但桃形以及枝葉均進行了簡化處理。整體觀之,其線條剛不露骨,紋飾圓而見骨,都體現了一定的形式美感。宋人這種不枝不蔓、清新脫俗的風格,常為后代文人所稱 道。

明代靈芝池歙硯

在方正規矩的硯上點綴一朵靈芝,象征著吉祥如意。想象一下,硯主人如是一位滿腹經綸的飽學之士,卻運交華蓋,屢遭坎坷,欲借筆墨抒泄胸中塊壘時,偶然一瞥這祥和之物,定會給心靈帶來一絲安慰。硯雕并非“滿工”即美,“滿工”往往因構圖不慎而主題不明。而簡潔無紋的硯雕,則更顯主體突出,醒目怡人。宋、明兩代硯人皆善于此道。

明代白鶴玉帶硯

此硯形體修長,硯首淺雕云紋為底,祥云流入如意云池中,俏色雕以俯鶴,硯身四周圍雕以天然玉帶,刀工流暢圓潤。如以硯堂比天,則有高入云霄、超凡脫俗的境界。鶴本寓意長壽,民間常將其與蝠、鹿組合以比喻“福”“祿”“壽”三星。云中之鶴,有仙人飄逸出塵的瀟灑;玉帶圍腰,又寄托了希冀出將入相的入世志向。文人常常有胸存廟堂之志、心戀江湖之閑的矛盾心態。此乃人之常情,“魚與熊掌”總想兼得。

明代月池越石硯

此硯細潤,腰圍翠帶,底挖長方弧形深覆手,硯形上偃月池斜開,重心沉穩,平中見奇。“月池斜開”的難點是重心的把握,重心不穩則前功盡棄。要順利完成則深耗匠人功力。故此硯當為良工所制。

歷史上還真有以柳屯田“曉風殘月”題材為硯飾者,清代程庭鷺《小松圓閣書畫跋》中記有一硯,“刻曉風殘月圖”,其銘曰:“紅鸜偷眼看點拍,譜就新詞呼柳七”。古人往往會以詩意詞境來點綴硯臺,看似簡單,其實不然。關鍵是主題的意蘊,簡潔與簡單一字之差,美感迥然不同。

清代云池端硯

文章有文眼,就是涵蓋文章宗旨的重點和關鍵之處。此硯之“眼”在硯池,深開硯池,邊沿圓潤柔和,線刻流云圍繞。這種云,一般稱為“如意云”。

云,變幻不定,隨風飄蕩,乘勢而為,無拘無束,是謂“稱心如意”。于是,此物被文人視為順其自然的人生觀之象征。

(四)形式美

所謂形式美指構成事物物質材料的自然屬性(色彩、形狀、線條、聲音等)及其組合規律(如整齊度、節奏與韻律等)所呈現出來的審美特性。形式美的法則有均衡、對稱、比例、對比、節奏、參差、和諧、多樣統一,等等。其中最重要的是多樣統一。形式的美與不美,往往看它是否能將眾多的形式因素恰當地統一起來,形成一個有機的整體。硯藝中的形式美,典型地反映在所謂的“素硯”中,即通過簡單而變化的線、面組合呈現出形式美感。形式美與物象美并非截然對立,而是相輔相成的。

宋代以來,某些形制雖然也以物象為造型和紋飾,但它采取簡化細節形象、提取物象輪廓的手法,運用形式美法則,達到一定的形式美效果。

宋代抄手瓷硯

此硯物小而境大。其每條邊線輪廓清晰,通過內擫與外拓組合,充滿著張力。高聳而外展的硯墻,與弧形突起的硯面組合在一起,猶如帝王寶座,呈現出一種崇高的意境和威嚴的氣勢。這就是通過不同線條的組合給人帶來的一種形式美感。宋硯的直線與弧線、弧線與弧線組合變化豐富,達到了極致。

明代只履池洮河硯

洮河硯,長方形硯身,橢圓形硯堂。橢圓形象征“履”。方圓結合的形式配以洮河硯本身的沉綠之色,富有沉靜之美。沉靜之人,方有腳踏實地的品格。履形為經典硯式,宋、明二代盛行,寓意“千里之行,始于足下”。程朱理學腳踏實地、格物致知的精神,在這類硯上得到體現。理學“去人欲,存天理”的人性論觀點對士人的道德操守、人格塑造影響深遠,硯的形制也形成了對稱平衡、方正沉穩的時代審美風格。

明代只履形雘村石硯

雘村硯的顏色為鱔魚黃,淡雅可人。履形硯身,柔和似粉團,卻穩重如磐石。其材質與造型表現猶如君子待人“色思溫”,而內心則“堅毅仁”。天理是“天圓地方”,人理則“外圓內方”。人欲有繁雜的內容,而天理則是單純的法則(形式)。

明代瓦形歙硯

農耕社會最尊崇老人,因為老人是經驗的象征。隨著時間的推移,演變為中國人的一種崇古情結。瓦硯即體現了這一思想。“瓦硯”又稱“硯瓦”。漢魏硯磚瓦引發文人的思古幽情,于是有“長樂未央”“滄桑銅雀”之嘆。此硯光素無文,突出了歙硯的青蒼之色,眉紋隱約,如老人臉上之皺紋,給人一種歷史感—天地恒在,人世輪回。

明代瓦形瓶池端硯

瓦形硯,色調已經變暖,硯池與硯堂被設計為瓶形。“瓶”諧音“平”,象征平安。盡管世事變幻,人情依然溫暖,表達了人們向往美好安定生活的愿望。

清初隨形雘村硯

此硯以蝦頭紅雘村石雕磨而成,隨形雕琢,打磨圓潤。硯形從蓮葉簡化而來,器形簡約,線條優雅。

正如漢樂府《江南》里那句“江南可采蓮,蓮葉何田田”,“蓮葉”波浪起伏的線條雖沒有規律,卻有自然流動的韻味。邊線柔和,但質感圓潤有張力。暖暖的色調、圓圓的硯形,渾厚而又不失靈動。清初吳門名師顧二娘曾說:“硯為一石琢成,必圓活而肥潤,方見鐫琢之妙。若呆板瘦硬,乃石之本來面目,琢磨何為?”此硯似乎實踐了這種“圓活而肥潤”的美學理念。隨形硯并非隨天然之形,設計者應有胸中的追求。

雙面硯宋代已出現,大多為淌池,背同面制,及至明清仍然流行,或有正背形制相異者。此硯雙面淌池,硯堂平淺,光素無紋,看來似乎極其簡單,然而仔細品味,其形方正、線條圓潤、方圓有則,規矩合度,再配以宋坑一片紅石色,顯示出溫文爾雅的氣質。人們常稱飽讀詩書、行為有則的人為儒雅之士,此硯仿佛其人,對之如沐春風,如飲醇酒,與之結交則味淡如水,鑒友如鏡。素雅之硯,對之使人心靜,浮躁之人用之可清塵心。

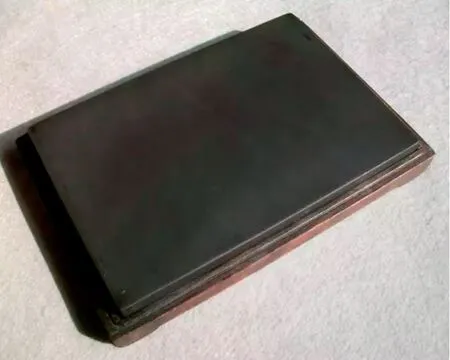

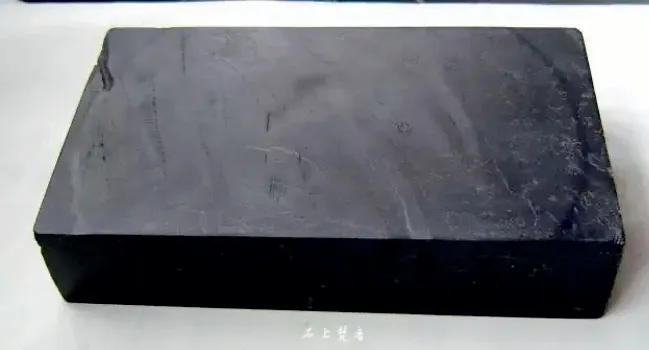

清代端石硯板

明代龍尾金星硯板

明代眉紋歙石硯板

清代雙面淌池端硯

硯板出現很早,宋代《端溪硯譜》中明確記載有“硯磚”“硯板”,明清盛行。中國地大物博,各種名硯其本身的色澤、石品給人以強烈的形式美感。

端硯:魚腦凍,青花點,火捺胭脂,色紫而蘊天青,溫文爾雅若儒生;

歙硯:臥蠶眉,羅榖紋,金星雨點,色青而泛銀光,爽利清剛如俠客;

紅絲硯:晚霞色,雞血絲,霓裳翩遷,明艷潤澤似佳人;

洮河硯:鵲橋紋,水波痕,古靜凝重類老僧。