CPTPP環境治理范式及中國的實踐進路

魏沁寧

(福州大學法學院,福州 350108)

2020年12月12日,聯合國秘書長古特雷斯宣布全球進入“氣候緊急狀態”。平衡自由貿易與環境保護的關系在后疫情時代變得更為緊迫。雖然多邊貿易體制進展緩慢,但自由貿易協定(Free Trade Agreements,簡稱FTAs)中的環境議題,特別是環境章節的設立被認為是“21世紀新議題”和高水平自由貿易協定的標準之一。《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership,簡 稱CPTPP)規定了高標準的環境保護規則,凸顯了新一代高水平區域自由貿易協定對環境保護的重視。2021年9月16日,中國正式申請加入CPTPP,展現了在更大范圍內實現全球經貿關系“再平衡”的決心。研究和分析CPTPP環境治理的具體范式,總結歸納我國現行FTAs環境保護規則存在的問題,探索相應的改革路徑,具有時代意義。

一、貿易自由化與環境治理國際化的融合趨勢

全球重大環境事件以資源枯竭和生態系統退化為表象,有著生產和生活方式及能源利用技術水平等更深層次的原因。貿易自由化與環境治理國際化之間持續而復雜的聯系是“經濟全球化”深入推進的必然結果,且呈現從看似此消彼長、矛盾對立到相互促進、和諧共處的發展軌跡[1]。

(一)貿易自由化對環境的消極影響

貿易自由化推動資源的優化配置,為低碳技術和基礎設施的跨境流動創造了途徑,但經濟發展過程中對商業利益的片面化追求,不可避免地會產生環境污染和污染轉移等問題。在激烈的國際競爭中,發展中國家往往被迫選擇“逐底競爭”(race to the bottom)的惡性競爭模式,通過競相降低環境標準來增強自身的競爭力,為發達國家轉移高能耗、高污染的低端產業鏈創造機會,從而實質上助長了污染的跨國或跨區轉移[2]。同時,高能耗、高污染的產業鏈與較低的環境標準相互作用,將造成“碳泄漏”(carbon leakage)的糟糕局面,不利于全球碳減排及氣候治理目標的實現。

環境污染外部性內部化不僅會導致環境退化,還會引發市場失靈,進而可能影響國際經濟的交換效率并抵消貿易收益與社會福利[3]。而控制“跨界外部性”的關鍵是平衡貿易與環境之間的關系,為此國家需要在雙邊和多邊貿易協定層面做出努力。

(二)環境保護成為多邊貿易體制的重要價值目標

盡管貿易自由化會對環境造成消極影響,但“環境庫茲涅茨倒U型曲線”(Kuznets Inverted Ushaped Curve)為自由貿易實現環境保護的目標提供了理論支撐。該理論指出人均收入與環境質量的關系,假定在技術水平不變的條件下,經濟發展對環境產生的負面影響將持續增強至一定的臨界點,隨后在環境治理的作用下逐步降低[4]。環境不僅會影響貿易的微觀方面,如禁止流通不符合環境標準的產品,還會影響貿易的宏觀方面,如進一步影響世界貿易格局的綠色貿易壁壘及市場準入門檻。環境治理不再單獨以環境因素為依托,更輻射至貿易、服務、投資、知識產權等容易引發環境問題的領域。

自《1947年關稅與貿易總協定》(簡稱GATT 1947)第20條的“一般例外”條款起,環境保護日益成為多邊貿易體制的重要價值目標。GATT 1994第20條b款規定“保護人類、動物或植物的生命或健康所必需的措施”,g款規定“與保護可用竭自然資源有關的措施,此種措施必須與國內的生產和銷售限制一同實施”。WTO雖然擴大了環境規則體系的范圍,但其主要目標是促進全球貿易自由化,環境條款規定零散,加之將環境作為獨立議題的多哈回合談判因無法調和發達國家與發展中國家的利益而陷入僵局,許多遺留的環境問題在多邊貿易框架下仍未得到解決。自由貿易協定在區域經濟一體化的浪潮中興起,嵌入環境條款的區域貿易協定為打破多邊貿易體制的談判僵局創造了機會。

(三)區域自由貿易協定對環境保護的作用日益突出

1994年1月1日,《北美自由貿易協定》(North American Free Trade Agreement,簡稱NAFTA)首創的專門性環境附加協定《北美環境合作協定》(North American Agreement on Environmental Cooperation,簡稱NAAEC)正式生效。NAAEC為監管締約國環境保護政策法規的制定與實施提供法律基礎,單獨的環境委員會及爭端解決機制在協調處理締約國之間的環境事宜、協調環境保護與貿易自由化之間的關系中發揮了積極的作用[5]。此后,《美國-墨西哥-加拿大貿易協定》(United States-Mexico-Canada Agreement,簡稱USMCA)也承襲了相關規定,進一步推廣了“NAFTA模式”。與此同時,“歐盟模式”在貿易可持續影響評估的推動下,遵循可持續發展理念,通過部長理事會建立有關環境與貿易的基本政治框架,頒布一系列環境法規、政策和指令,以實施“統一環境標準”和“統一環境標志”[6]。

為促進亞太地區經濟合作模式轉變,以《跨太平洋戰略經濟伙伴協定》(Trans-Pacific Partnership,簡稱TPP)和CPTPP為標志的“TPP/CPTPP模式”進一步增強了締約國環保義務的可操作性和執行效力,提供了新一輪全球環境治理范式。

二、CPTPP的高水平環境治理范式

TPP曾被美國定義為高標準的、全面的、面向21世紀的巨型區域自由貿易協定(Mega Regional Trade Agreements),成為具有里程碑意義的下一代自由貿易協定的藍本。2017年1月23日,美國特朗普政府宣布退出TPP,使其無法達到生效條件。后來在日本的推動下,其余11國依托原有的協定簽訂了CPTPP,并于2018年12月30日正式生效。從文本上看,CPTPP保留了TPP的環境專章,并維持了原有的高標準規范內容。下文以文本研究為基礎,分析環境與貿易平衡的新發展。

(一)設置內容廣泛的環境專章

CPTPP的環境規則,不僅采用專章形式對相關環境保護問題進行獨立、系統的規范,還在其他章節中廣泛地覆蓋了與貿易有關的環境問題。

首先,CPTPP采用環境專章形式。目前,自由貿易協定中規范環境與貿易關系的形式主要包含四種。第一,在序言中對環境保護目標進行抽象概括,如《中華人民共和國政府和新西蘭政府自由貿易協定》在序言第十段中提及“經濟發展、社會發展及環境保護是可持續發展中相互依存、相互加強的組成部分”,以尋求環境與貿易之間的平衡[7];第二,不涉及具體權利義務的環境例外條款,典型如前述GATT 1994的締約國采取的環保措施若違反貿易協定下的義務,則可以援引第20條b款和g款的規定主張豁免;第三,通過專門的附屬協議補充主協議文本中環境保護的一般性條款,如前述附屬于NAFTA的NAAEC;第四,將環境問題作為單獨議題專設一章進行規范,使其與貨物、服務貿易、投資章節具有同等的地位和法律效力。2004年美國在與智利及新加坡的FTAs中以環境專章的形式取代附屬協議,2006年歐盟因新貿易政策而開始采用“貿易可持續發展”專章這種更為統一的形式來建立貿易與環境的聯系,2013年中國在與瑞士的FTAs中也首次采用了這種形式①《中華人民共和國和瑞士聯邦自由貿易協定》第十二章專章規范“環境問題”,包含八項具體內容。[8]。CPTPP第20章“環境”共包含23項條款以及兩個附件,主要涵蓋臭氧層保護(第20.5條)、保護海洋環境免于船舶污染(第20.6條)、保護生物多樣性(第20.13、20.14及20.17條)、向低排放和具有韌性的經濟轉變(第20.15條)及海洋捕撈漁業(第20.16條)五個環境保護領域,不僅規定了締約國在各領域應當負擔的義務,還規定了違反義務的處罰和補救措施,為緩和環境保護與貿易自由化及發達國家與發展中國家之間的沖突,提供了較為明確的框架。

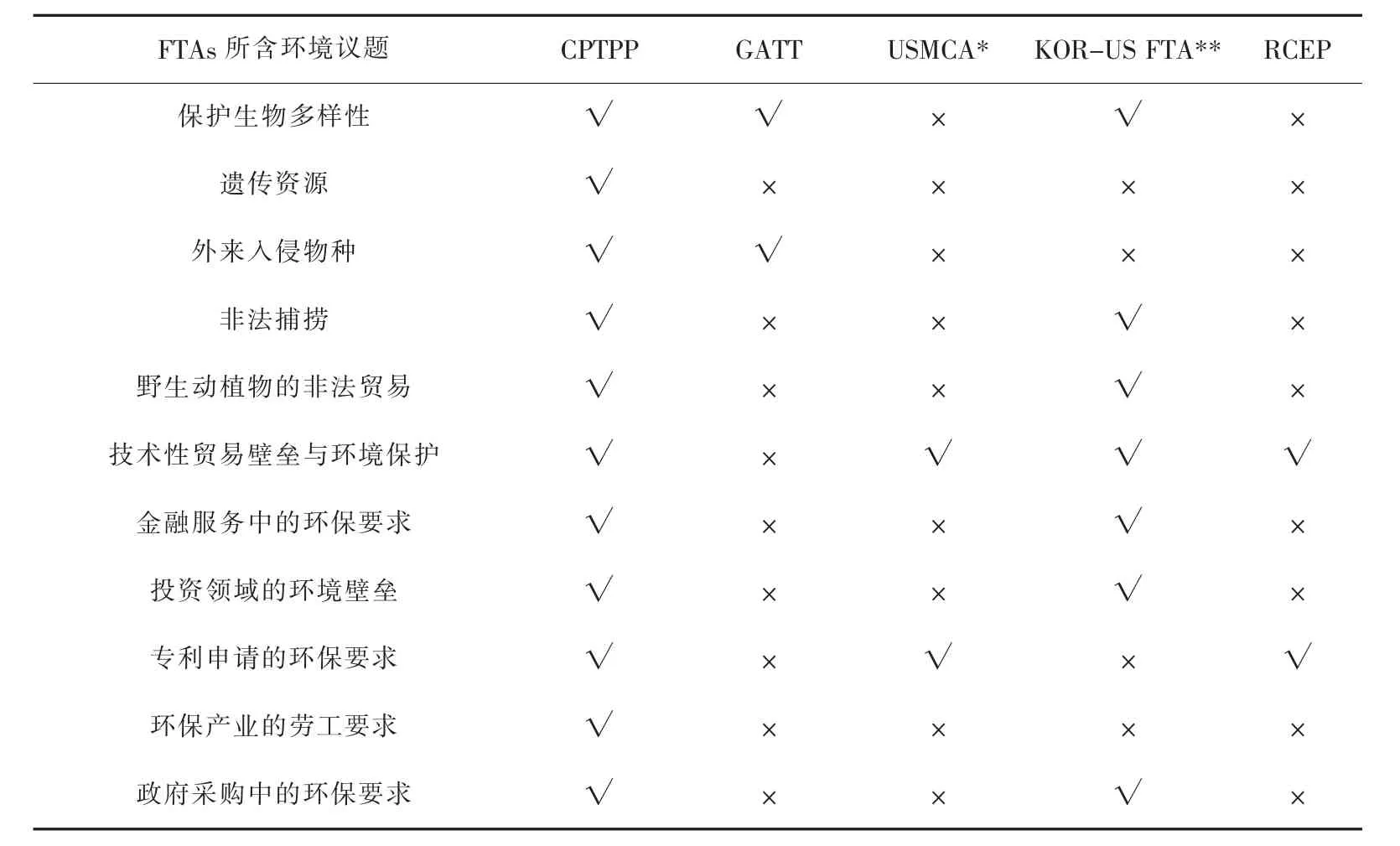

其次,CPTPP廣泛涵蓋了與貿易有關的環境問題。除了獨立的環境章節外,CPTPP第7章“衛生與植物檢疫措施”、第8章“技術性貿易壁壘”、第9章“投資”、第11章“金融服務”及第15章“政府采購”中也提及了與貿易有關的環境問題[9]。由此可見,CPTPP的環境條款不限于廣泛的目標和一般性承諾,還包括許多特定環境保護領域的詳細規定,兼具實質性條款與程序性條款。相較于目前在亞太地區具有較大影響的FTAs,CPTPP所涵蓋的與貿易有關的環境問題范圍更為廣泛,見表1。

表1 亞太地區主要FTAs所含環境議題對比

(二)首創四級兼雙重環境爭端解決機制

CPTPP第28條規定“爭端解決機制”適用于勞工、環境及國有企業等領域,并且無論是理事會還是委員會都采用“協商一致”的議事規則,當出現與環境相關的貿易爭端時,提倡先通過對話與磋商來解決。依據第20.20條至20.23條,環境爭端的磋商分為四個相互遞進的程序,與第28條項下的爭端解決機制形成雙重保障,具有更強的操作性。

首先,爭端方會進入“環境磋商”(environmental consultation)環節。第20.20條第1款主張各締約方盡可能一致地解釋和適用環境專章的規范內容,對于任何影響實施的事項,也應盡最大努力通過對話、磋商或信息交流等方式處理。磋商通過聯絡點進行,提起磋商的請求方(requesting party)應向磋商的回應方(responding party)和其他締約方發送有關磋商事宜的通知,其他締約方若認為所涉磋商事項與其存在實質性利害關系,可以作為參與方參與磋商。

其次,磋商無果后進入“高級代表磋商”(senior representative consultation)環節。環境磋商要求在收到書面請求后的三十天內,盡可能以雙方同意的方式進行。若雙方磋商失敗,任一磋商方可以請求環境委員會中磋商各方的高級代表介入問題處理,高級代表在收到書面申請后應盡速召開會議以尋求解決途徑。

再次,若仍無法解決爭端則可訴諸部長級磋商(ministerial consultation)。在第20.20條(環境磋商)及第20.21條(高級代表磋商)環節爭議不能解決時,任一磋商方可將該事項提交磋商方在締約時約定的相關部長。

最后,當第20條規定的三個層級的磋商都失敗時,還可依據第28條的規定,成立專家小組進入爭端解決程序。

由此可見,CPTPP設立專門負責環境事項的機構,并首創性地確立四級磋商機制和雙重爭端解決機制,有利于爭端解決機制實施過程的高度透明化,最終有助于實現貿易爭端解決的效率與公正。

(三)具體支持多邊環境條約的執行

與其他FTAs將多邊環境條約“一攬子”集中在一個條款中予以提及的方式不同,CPTPP環境章節將臭氧層保護、海洋環境保護、生物多樣性等協定分列在單獨條款中,并進行具體規定。

首先,對締約國及潛在締約國附加遵守義務。第20.4條“多邊環境協定”強調貿易條約與環境條約的相互協調,對締約國附加明確承諾遵守《關于耗損臭氧層物質的蒙特利爾議定書》《瀕危野生動植物種國際貿易公約》《國際防止船舶污染國際公約》及其議定書和修正文本的義務。此外,第20.16條在有關保障對海洋物種可持續利用和保護的腳注中提及了《聯合國海洋法公約》。一方面,這是對已加入上述多邊環境條約的締約國承諾的再確認;另一方面,對于未批準多邊環境條約的潛在締約國而言,承認多邊環境條約項下的義務成為其申請加入CPTPP的先決條件(precondition)[10]。

其次,擴展了多邊環境條約項下的義務。如第20.17條第5款規定的“為進一步處理野生動植物,包括其部分和產品的非法獲取和非法貿易問題,每一締約方應采取措施打擊并合作阻止野生動植物貿易”,擴大了《瀕危野生動植物種國際貿易公約》中對指定物種跨境轉移進行監管的實質性義務;第20.16條第5款第2條腳注擴展了“預防、制止和消除非法、不報告、不受管制(IUU)捕撈的國際行動計劃”中關于“捕撈”的定義。

最后,加強了多邊環境條約的義務履行機制。依據文本分析,此種強化主要體現在如下三個方面。第一,將締約國的次級中央政府納入義務主體范圍。傳統國際法一般只對國家或中央政府一級施加遵守義務,CPTPP特別地將各締約國對其次級中央政府的作為或不作為負責作為合作機制的一部分[10]。第20.12條第9款規定,如果某一締約方認為另一方次級中央政府的某一環境法律通過一種持續或反復的作為或不作為未能由相關次級中央政府有效執行且影響締約方之間的貿易或投資,則雙方可以進行對話;前述第20.17條第5款規定的“每一締約方應采取措施打擊并合作阻止野生動植物貿易”強制性義務,包含次級中央政府的管轄范圍。第二,加入涉及非政府實體的一般條款。《瀕危野生動植物種國際貿易公約》未包含締約國的非政府實體,而CPTPP第20.17條第4款要求“每一方締約方進一步承諾:努力開展和加強與利害相關的非政府實體之間的合作和協商,以增強打擊野生動植物非法獲取和非法貿易措施的實施力度”,由此擴大了上述多邊環境公約的主體范疇。第三,允許援引第20條及第28條規定的爭端解決程序實施貿易制裁。國際法不同于國內法,通常依賴責任主體的自覺以落實責任[11]。在國際環境法領域,保證國家履行義務的“軟性”措施包括利用輿論壓力及國家對于國際聲譽維護的意愿等,貿易制裁并不在列。而CPTPP規定的爭端解決程序為締約國采取貿易制裁以促進多邊環境條約的執行提供了基礎。如果不能通過前述四級兼雙重爭端解決機制解決爭端,則主張另一締約方行為影響雙方之間貿易或投資的締約方可以通過中止同等效力的利益進行報復,從而提高現有多邊環境條約的執行力。

(四)強調信息披露和公眾參與

CPTPP遵循《里約環境與發展宣言》確立的公眾參與原則,通過具體規范強化公眾參與和信息披露,使個人或其他締約方有權就環境保護問題進行申訴,對塑造締約國環境聲譽具有重要作用[12]。

首先,設立規范信息披露和公眾參與的專門條款。環境章節包含三條與信息披露和公眾參與相關的具體條款,分別是第20.7條“程序事項”、第20.8條“公眾參與機會”及第20.9條“公開意見”。其中,第20.9條第3款要求“每一締約方應在本協議對其生效之日起180天內,將負責接收和答復第1款中所指書面意見的一個或多個實體通知其他締約方”,確保公眾能對貿易協定的決策過程施加影響。

其次,公眾參與和信息披露原則貫穿所有實質性環境議題條款。環境章節中各條規范實質性環境議題的條款都包含公眾參與和信息披露的內容,包括保護臭氧層、保護海洋環境免受船舶污染及保護生物多樣性等。此外,設立環境委員的程序性規定也強調了公眾參與和信息披露的重要性,以保證環境信息的透明度,體現了此二者作為CPTPP核心原則的地位。

同時,CPTPP允許非政府實體加入爭端解決程序。第28.13條規定,專家小組在聽證的過程中應該考慮締約國境內非政府實體的相關書面請求。

從長遠角度來看,CPTPP對FTAs中所含環境條款內容的發展,將對締約國國內環境治理方式與進程產生深遠影響,并引領全球自由貿易協定中的環境保護向著更高水平發展,進而擴大國際機制對國內環境保護制度的滲透和監督。

三、中國自由貿易協定環境保護規則的現實問題

在新冠疫情的沖擊下,“經濟全球化”面臨更大挑戰,中國申請加入CPTPP將進一步開放貿易市場,為世界經濟發展注入新動能。而中國若成為CPTPP締約國則需承擔更高水平的環境保護義務,如此,必須明晰我國當前FTAs環境保護規則在應對未來挑戰時可能存在的主要問題。

(一)尚未形成統一的環境保護規則

如上所述,CPTPP的環境規則在所涉范圍、締約義務及爭端解決機制方面確立了較高水平的標準。迄今為止,中國已簽署并實施了19個自由貿易協定,涉及26個國家或地區①數據來源為“中華人民共和國商務部 中國自由貿易區服務網”,網站地址:http://fta.mofcom.gov.cn/。。在設有環境保護內容的FTAs中,環境保護規則主要體現在文本的序言、一般例外條款、投資或者環境等章節中,尚未形成統一的文本規劃[13]。其中,只有《中華人民共和國與瑞士聯邦自由貿易協定》《中華人民共和國政府和格魯吉亞政府自由貿易協定》《中華人民共和國政府和智利共和國政府關于修訂〈自由貿易協定>及〈自由貿易協定關于服務貿易的補充協定>的議定書》《關于升級〈中華人民共和國政府和新加坡共和國政府自由貿易協定>的議定書》《中華人民共和國政府與大韓民國政府自由貿易協定》(以下簡稱《中韓自貿協定》)包含單獨的環境章節。中國于2021年3月8日正式批準的《區域全面經濟伙伴關 系 協 定》(Regional Comprehensive Economic Partnership,簡稱RCEP)是目前全球規模最大的自由貿易協定,字母“C”代表“全面”,理應包括環境可持續,而目前其環境章節缺失,對環境保護問題的規范力度尚未體現出“高水平”[14]。

以上述《中韓自貿協定》為例,第16章“環境與貿易”共有九個條款,是現今中國簽訂的FTAs中最全面的環境保護協定[15],與CPTPP存在一定的共通性。其一,在尊重各國環境監管主權權利與強調環境保護重要性之間取得平衡,確認締約國管理本國環境事務的主權權利,同時要求各締約國確保其國內法律和政策鼓勵高水平環境保護,并持續提升保護水平,如《中韓自貿協定》第16.3條與CPTPP第20.3條第2及第3款;其二,扭轉追求經濟發展、吸引外國投資過程中的“逐底競爭”,禁止締約國為鼓勵貿易或投資而放棄或減損其國內法律法規規定的必要環境措施,如《中韓自貿協定》第16.5條第6款。由此可見,中國FTAs雖然在朝著高水平方向努力,但尚未形成統一的環境保護規則。

(二)對多邊環境條約重視程度不足

CPTPP環境規則不僅將多邊環境協定納入條約義務范圍,還進行了相應擴展,包括要求締約國確保公眾參與立法并承諾通過國內法律體系履行特定多邊環境條約項下的承諾。盡管中國承認并維護多邊環境協定的重要性,但現行FTAs沒有明確納入任何多邊環境條約,更沒有規定任何具有國際法約束力的義務。中國及其FTAs伙伴僅重申將利用國內立法來有效履行雙方均為締約方的多邊環境協定的現有承諾。

而就我國的國內立法而言,落實瀕危野生動植物貿易、臭氧層保護等領域的多邊環境條約義務的國內法律尚不完善,在自由貿易過程中缺乏履行多邊環境條約義務的機制保障。

(三)FTAs環境義務執行力弱

中國的FTAs不包含環境保護的“硬法律”,大多數條款都是“軟法律”建議。采用“軟法律”的形式雖然可以避免將強制性環境保護義務強加給締約國,有利于促進發展中國家經濟發展,但是因為缺乏約束力而存在執行力弱的問題。相比之下,CPTPP的五類實質性環境保護議題中的每一類都對締約國附加了強制性義務。

此外,中國的FTAs既沒有為環境爭端制定具體的爭端解決程序,也沒有排除一般爭端解決機制對與貿易有關的環境問題的適用。《中韓自貿協定》中規定與貿易有關的環境爭端可以通過兩國之間的聯絡點或環境委員會解決,但二者均不能發布具有約束力的文件,而CPTPP環境章節及爭端解決章節確立的四級兼雙重爭端解決程序中的每一級均能做出對雙方具有約束力的決定。

四、中國提升自由貿易中環境保護水平的實踐進路

黨的十九大報告明確指出,“生態文明建設是中華民族永續發展的千年大計”。中國正在成為全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者、引領者,經濟發展不能以犧牲環境為代價已經形成共識,汲取CPTPP高標準環境規則的有益經驗,有助于完善我國環境保護法律體系,并且為可能面臨的CPTPP在我國的落地問題及其他自由貿易協定談判奠定基礎。

(一)提升中國FTAs環境保護規則應對能力

針對當前中國FTAs環境規則尚未形成統一體系的現狀,一方面,中國應積極參與國際環境法的發展進程。在國際環境法發展的過程中,任何國家如果只是被動地接受積極參與者制定的規則,都將面臨無法保護自己國家利益的巨大風險。中國作為一個負責任的大國,為避免被動地接受和遵守與我國經濟社會發展狀況不符的環境規則,應全面分析和考慮我國環境、經濟的總體戰略布局,改變目前FTAs中環境規則分散、無序的狀態,提出一個高標準的與貿易相關的環境保護規則“中國版本”,促進中國FTAs環境規則的統一。具體而言,應采用環境專章的形式,重視對相關國家施加具有國際法約束力的環境保護義務,并建立適用于環境爭議的爭端解決機制,提升中國FTAs環境規則的約束力和執行力。

另一方面,中國應考慮對FTAs中的一些不利條款作保留。具體可效仿CPTPP中部分發展中締約國的做法,以簽訂諒解書、備忘錄或者換文的方式降低因國內相對較低的環境保護標準而產生的風險[16]。

(二)完善國內環境保護與貿易相關立法

首先,借鑒CPTPP高標準的環境規則,著力完善環境與資源保護方面的法律法規。結合我國具體情況,可以從以下三方面著手。其一,加強我國環境規則的執行力度。2014年《中華人民共和國環境保護法》(以下簡稱《環境保護法》)僅對環境規則的執行和處罰措施進行概括性規定,在后續立法修訂的過程中,應當學習、分析CPTPP環境規則中的執行機制,并結合我國實際,將環境保護執法落到實處。其二,強化公眾參與。公眾參與的重要性得到《內羅畢宣言》《里約環境與發展宣言》《奧胡斯公約》①《奧胡斯公約》全稱為《在環境問題上獲得信息公眾參與決策和訴諸法律的公約》,在環境信息公開制度發展過程中具有里程碑的意義,引起了中國立法者對于公眾參與原則的關注。等國際法律文件的認可,CPTPP對于信息披露和公眾參與的推進體現了公民環境權理論與實踐的實質性發展。我國2014年《環境保護法》第五條明確將公眾參與確定為中國環境法治的一項基本原則,但依據《中華人民共和國民事訴訟法》《中華人民共和國行政訴訟法》的有關規定,公民不具有提起環境公益訴訟的資格。對此,我國應該借鑒CPTPP的有關規定,為公民參與環境治理的條件、程序和補救措施提供更為詳細的規范。其三,提升對海洋保護和漁業補貼問題的關注度。細化2017年《中華人民共和國海洋環境保護法》中珍惜、瀕危海洋生物物種的范圍,加強針對非法捕撈等破壞海洋環境違法行為的執法力度[17]。

其次,應同步提高對外貿易法規范水平。CPTPP的環境規則在加強環境保護的同時,為促進環境產品和服務貿易的自由化創造了條件。而我國對外貿易與投資方面的立法很少涉及環境保護的內容,《環境保護法》《中華人民共和國藥品管理法》等環境立法中也只有少數與貿易相關的規定,兩個領域的互動性不強。為樹立我國在推進自由貿易進程中重視環境保護的良好形象,需要深入分析高標準規范的深層次原因,依托我國經貿發展的總體布局,盡快在CPTPP環境規則中涉及的瀕危野生動植物貿易、臭氧層保護等環境保護領域開展國內立法,緩解和突破我國適用高標準環境保護規則時可能遇到的限制。

(三)加強非條約領域的環境合作

“一帶一路”倡議是“新時期對外開放的重大舉措”“中國經濟外交的新平臺”“一種新型區域合作機制”。從地理范圍看,“一帶一路”沿線國家大多與CPTPP締約方(包括潛在締約方)及貿易伙伴有著較大的重合。為維系良好的區域貿易伙伴關系,中國應尋求與“一帶一路”沿線國家在環境保護措施和環境質量標準上的相互認可,以綠色理念支撐“一帶一路”建設,加強非條約領域的環境保護合作,為將來可能的自由貿易協定合作奠定基礎。

同時,利用非政府組織平臺,擴大中國在自由貿易環境保護領域的國際影響力。自2020年11月15日RCEP正式簽訂后,中國生物多樣性保護與綠色發展基金會便開始籌備RCEP 4C會議,并于12月18日舉行第一次線上會議,對在亞太地區依托自由貿易協定開展環境保護做出積極呼吁,體現了中國非政府組織的責任感。未來,應對CPTPP環境規則對中國的實質影響,非政府組織仍將起到不可忽視的作用。

五、結 語

環境保護自20世紀六七十年代以來持續成為國際社會的熱點問題,多邊貿易體制雖有意解決環境問題,但囿于各締約國之間的利益難以調和,諸多環境事項久拖不決。區域自由貿易協定以協調一致的行動有效應對環境問題,其優勢日益凸顯。亞太地區是環境問題的重點領域,CPTPP打造的高標準環境治理范式對中國產生實質性影響。基于中國全球生態文明建設重要參與者、貢獻者、引領者的角色定位,中國在自由貿易中發展環境保護的實踐進路有:①在自由貿易協定層面,積極參與國際環境法的制定,打造自由貿易協定環境治理規則的“中國標準”;②在國內法層面,增加公眾參與機會,細化海洋環境與野生動物保護規范,改善國內環境立法與對外貿易立法之間的協調關系;③在非條約領域,依托“一帶一路”倡議及非政府組織,提升環境標準的相互認可度,打造良好區域治理生態。