基于生活的初中物理教學設計策略①

——以“杠桿”教學為例

李 建 李 鴻 陶艷紅

(1.重慶市育才中學校,重慶 400050;2.重慶市字水中學校,重慶 400023)

物理學是自然科學領域的一門基礎學科,對人類生產生活方式變革、人類文明和社會進步做出了巨大貢獻。《義務教育物理課程標準(2022年版)》明確指出:“注重時代性,加強與生產生活、社會發展及科技進步的聯系”。基于生活的物理教學貼近生活、生產,符合學生認知特點,可激發并保持學生學習興趣,有利于學生掌握物理基礎知識與基本技能,并能將其運用于實踐中,還能感悟勞動人民的智慧和傳統文化的魅力,有助于物理學科核心素養的培育。

1 巧用生活情境引新課,引導學生仔細觀察尋問題

基于生活的物理教學以真實的生活、生產場景為背景,將看似“遙不可及”的物理問題融入生活情境中,學生在真實的生活情境中主動發現問題,進而激發學生的探究熱情,活躍課堂氣氛,提高課堂效率,在分析、解決問題過程中培育學生的科學思維和科學探究能力。

案例1:“杠桿”的引入:教師“一波三折”稱球重,學生“明察秋毫”理難言。

桿秤是中國古老的稱量工具,其工作原理就是杠桿平衡條件。“杠桿”這種簡易機械在實際生活、生產中應用廣泛,然而學生并不一定熟悉,杠桿的引入部分設計如下。

教師展示生活場景視頻:利用桿秤稱肥豬的質量(圖1)。

圖1

問題1:為什么小小秤砣可以實現“四兩撥千斤”的效果?

演示實驗:自制桿秤,測量實心球的質量。

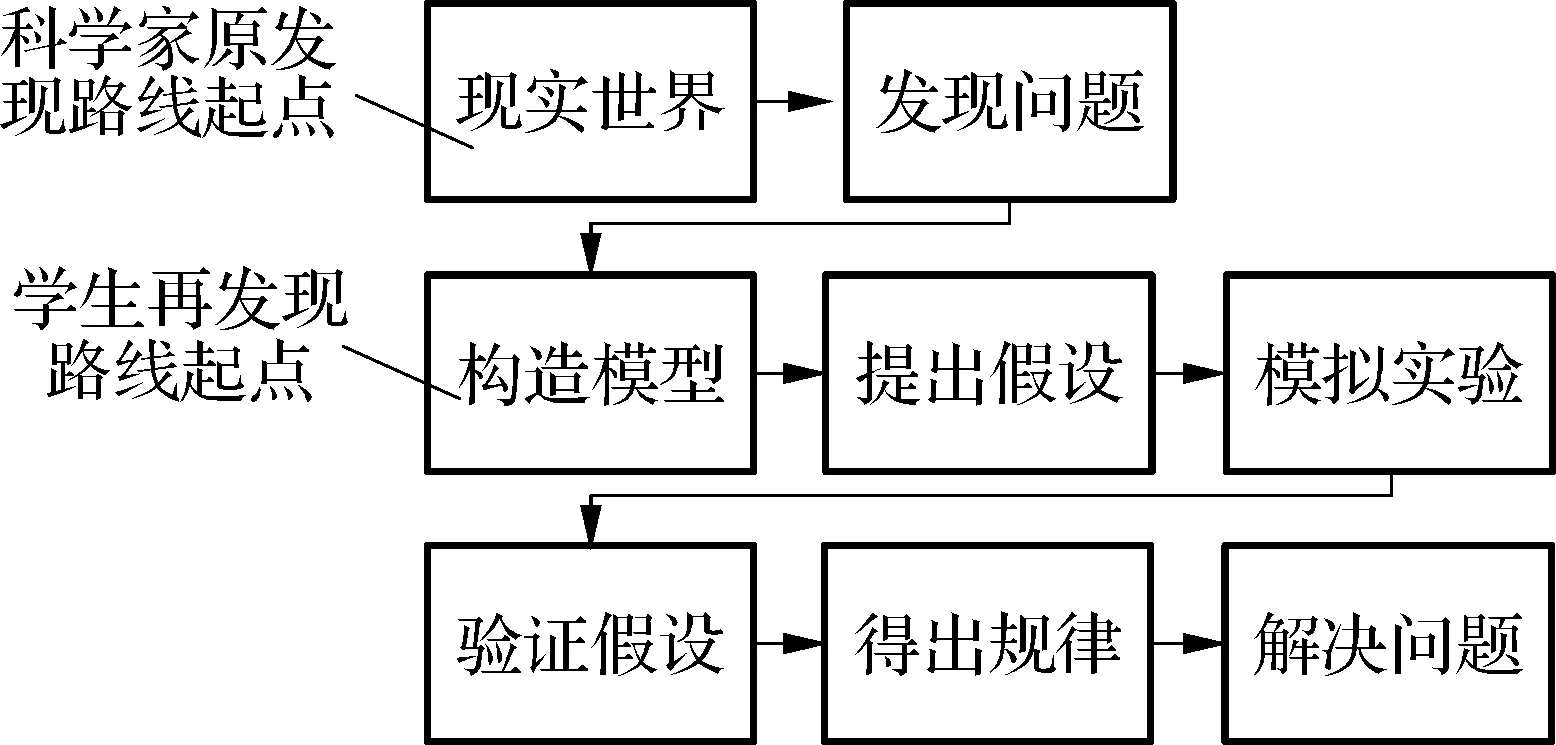

如圖2所示,利用自制桿秤(秤砣為100g鉤碼)測量實心球的質量,先提藍色提扭,無論怎么移動鉤碼,無法使桿秤水平平衡。緊接著教師默默換成紅色提扭,很輕松地使桿秤達到水平平衡。再次演示實驗,引導學生認真觀察和思考。

圖2

問題2:老師“四兩撥千斤”的實驗第一次失敗、第二次成功,是偶然還是必然?

設計意圖:在信息化時代,學生通過預習、閱讀科普書籍等方式對課本知識已經有了大致了解,因此在物理課堂上對教師的演示實驗仿佛能說得“頭頭是道”,但大多只是浮于表面的概念、公式的記憶,如果學生沒有真正理解杠桿平衡的原理,沒有觀察到老師“換提扭”的動作,將回答不清楚“偶然還是必然”的問題。

通過教師再次演示,學生可以觀察到老師的“小動作”,讓學生從似懂非懂、有理難言到豁然開朗,學生體會到了“觀察”的重要性,激發了學生學習物理的興趣。

2 進階設問,探究真問題,分析歸納找規律

開展對真實問題的科學探究活動是引導學生分析、解決問題的重要方式和途經,實施科學探究教學對提高學生的核心素養具有重要的作用。在學生已有知識和能力的基礎上,教師通過設置進階式的問題逐級搭梯子,讓學生在思考、討論中逐步完善實驗方案。在課堂上留給學生試錯的機會,通過教師的提醒、追問,學生通過實驗感受、思考分析,逐步體會實驗方案的科學性、合理性、可操作性、安全性要求,從而真正、有效、全面地解決問題。

案例2:“探究杠桿的平衡條件”的教學:教師進階設問,引導學生在試錯中漸悟。

教師引導學生自主閱讀課本“杠桿平衡”部分,通過提問引導學生深入思考、設計實驗方案。

問題1:閱讀課本中的“杠桿平衡”內容后,你認為圖3中兩幅圖中的杠桿都處于平衡狀態嗎?

圖3

教師提醒:杠桿平衡不單是指杠桿水平平衡。

問題2:在探究平衡條件時應選擇以上哪一幅圖進行實驗?為什么?

學生:第2幅圖,便于測出力臂。

學生動手實驗,教師拍攝學生實驗的圖片。

問題3:老師發現幾乎所有同學的實驗裝置的支點都在中間,有什么好處?

學生:避免杠桿自身重力的影響。

問題4:如圖4所示,在實驗中有同學在一邊多個位置懸掛鉤碼,杠桿也能水平平衡(杠桿上每格等距),但該同學實驗后不建議大家采用這種方式。這主要是因為該種方式( )。

圖4

A.一個人無法獨立操作

B.需要使用太多的鉤碼

C.力臂與杠桿不重合

D.力和力臂數目過多

問題5:圖4中還有什么操作不妥?

學生:在實驗中不能再調節平衡螺母。

問題6:從記錄的表格中能找到什么規律?

學生:動力×動力臂=阻力×阻力臂。

問題7:我們已經利用如圖4所示的裝置實驗得出結論:動力×支點到動力作用點的距離=阻力×支點到阻力作用點的距離。但有同學認為,為了得出普遍結論還需要( )。

A.去掉一側鉤碼,換用彈簧測力計豎直向下拉

B.去掉一側鉤碼,換用彈簧測力計斜向下拉

C.去掉一側鉤碼,換用彈簧測力計豎直向上拉

D.增加鉤碼個數,多次實驗,使結論更具普遍性

問題8:換用彈簧測力計做實驗時,拉力如何變化?你能解釋為什么嗎?

學生:斜向下拉時,動力臂變小,阻力和阻力臂不變,動力變大。

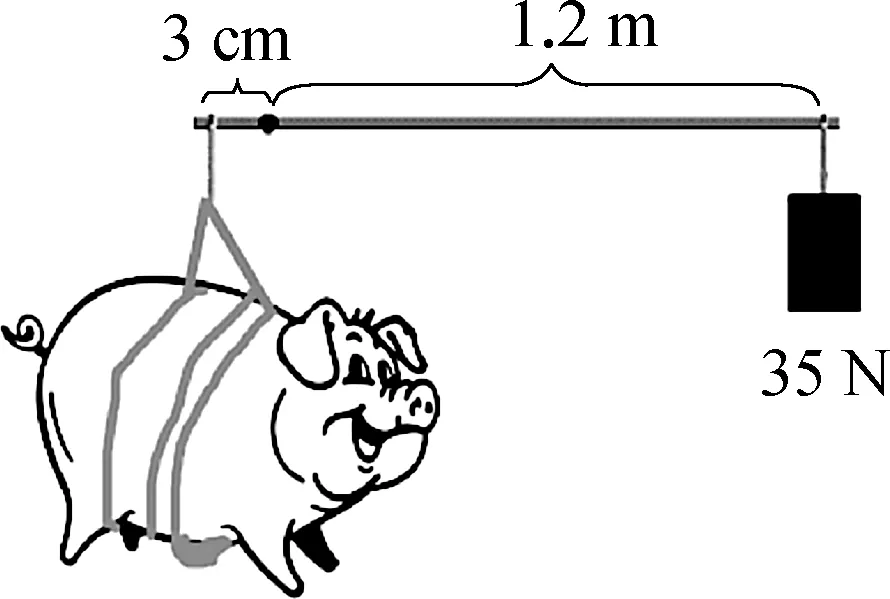

設計意圖:讓學生經歷真實的科學探究過程,方能不停留在知識和解題的層面,真正培養學生的核心素養。吳加澍老師認為:學生的再發現過程與科學家的原發現過程十分相似(圖5),盡管起點、水平以及方向上都存在較大差異,但兩者在認識論的本質意義乃至思想方法上卻是相通的。設計學生探究實驗的目的就是讓學生重走科學家發現之路,在“曲折”中體會科學前輩建立物理模型和概念、發現規律的艱辛過程,促進學生物理觀念的形成和科學思維能力的提升。

圖5

3 應用物理知識解決實際問題,挖掘物理課程的文化內涵

基于生活的初中物理教學是學生從物理學的視角解釋實際生活現象、解決真實問題、形成物理觀念的重要途徑,在解決實際生活問題的過程中能較好地培養學生的科學推理和質疑創新能力。實際生活中各種工具、技術蘊含著勞動人民的智慧,也蘊含著優秀的傳統文化和正確的價值觀念。在教學中深入挖掘生活素材的文化內涵,注重學科育人,有效培育學生的科學態度與責任感。

案例3:“杠桿的應用”教學:解決生活問題,滲透文化教育。

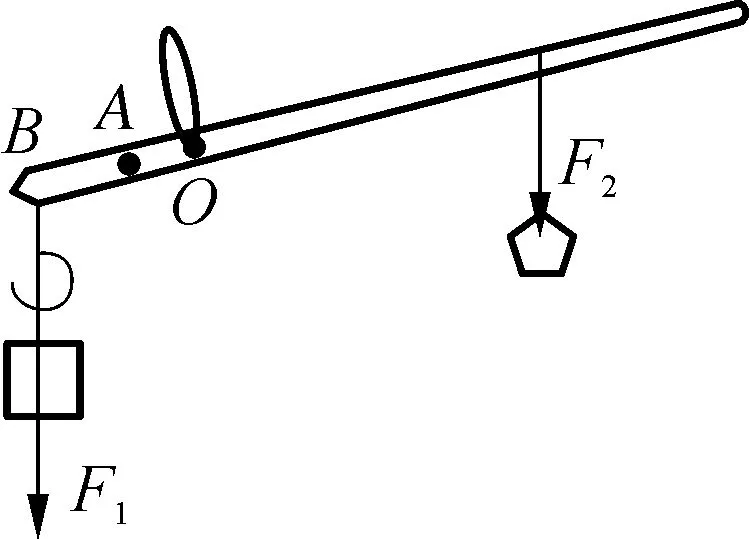

稱量肥豬時用的桿秤示意圖及相關數據如圖6所示,調節秤砣所在位置,使桿秤水平平衡,你能求出肥豬的質量嗎?

圖6

質疑創新1:在生意中使用桿秤時,有“平稱”“低秤”“旺秤”之說,“旺”一點兒的意思就是秤尾適當翹起,這樣做實際上對買賣哪一方有利?

學生:買方。

教師提醒:杠桿如何轉動取決于F1l1和F2l2的大小,當F1l1>F2l2時,杠桿會沿F1的方向轉動。當F1l1 圖7 質疑創新2:民間故事“秤大生意旺”說的是制秤者對面館老板家的秤砣做了手腳,顧客們吃面時都覺得很劃算,從而老板生意很旺,你覺得制秤者做了什么手腳? 學生:加大了秤砣的質量。 教師:從上面的例子看出使用桿秤做買賣更需要良知和正義。 隨著技術的發展,由于桿秤讀數不方便,現在我們漸漸都不用桿秤了,取而代之的是電子秤,那么電子秤示數就一定準嗎? 教師演示將物體放電子秤上不同位置,發現示數不同。 教師問:無論什么秤其實都可以作弊,但做生意真的可以不誠信嗎? 學生:不可以,不誠信的生意不長久。 老師:做生意不誠信,于人于己都不利。 緊接著教師介紹我國的桿秤文化,桿秤制作需要一百多道工序,桿秤上原有十三顆星,代表北斗七星和南斗六星,后來為防止商家缺斤少兩,增加“福”“祿”“壽”三顆星,規定一斤為十六兩,缺一兩少福,缺二兩少祿,缺三兩少壽。桿秤也可算作華夏“國粹”(圖8),體現了中國勞動人民勤勞、善良的美好品質。 圖8 設計意圖:桿秤是在物理課堂上培養學生的“文化自信”的好素材,將“稱豬”這一以前的鄉村生活情景編成題目,學生在解題過程中,感受到了生活化的氣息和物理的實用性,將誠信利人的美好品德和認識植入學生的心中,讓學生意識到:中國傳統文化的精髓不會隨著科技發展而不合時宜,中國勞動人民的美好品德要一代代傳承下去。 基于生活開展初中物理教學,能很好地拉近物理與生活的距離,讓學生感知物理來源于生活,又應用于生活,體會物理學的趣味性和實用性,體現了“從生活走向物理,從物理走向社會”的課程理念。生活中包含著豐富的物理知識和物理規律,也蘊含著豐富的傳統文化和正確的價值觀念,深入挖掘生活素材,開展基于生活的初中物理課堂教學,可切實培養學生的核心素養。

4 結語