當物態變化遇上美食文化

馬曉燕

(南京師范大學附屬中學新城初級中學黃山路分校,江蘇 南京 210019)

1 引言

《義務教育物理課程標準(2022年版)》對“物質的形態和變化”的要求為:“經歷物態變化的實驗探究過程”“能運用物態變化的知識說明自然界和生活中的有關現象”,蘇科版八年級物理教材中“用電冰箱研究物態變化現象”的教學內容較好地體現了課程標準的要求。筆者事先讓學生在假期完成有關實踐作業,在課堂上依據學生實踐作業中的亮點及存在的問題,將教材內容進行適當改編,設計以冰箱為主線的教學活動,在實際情境中引領學生應用物態變化知識。

在教學設計中前置實踐作業強調“整合”、注重“實踐”、突出“開放”、關注“過程”、提倡“自主”,[1]在實踐作業反饋的基礎上,確立本節課的教學目標:(1)通過觀看視頻及學生分享活動,了解電冰箱的“前世今生”及制冷原理;(2)通過討論電冰箱中物態變化現象,復習物態變化的過程及條件;(3)通過“測量電冰箱溫度”活動,了解電冰箱兩室的溫度分布,培養學生設計實驗方案的能力,了解食物保鮮的方法;(4)通過“用電冰箱制作美食”活動,體驗中華美食的制作過程,發現制作過程中的物態變化現象,感受品嘗美食的幸福;(5)通過設計簡易“移動電冰箱”活動,學會用物態變化知識解決生活中的實際問題,感受中國冷鏈技術和物流行業的飛速發展及其對提升人民生活品質的巨大貢獻。

2 教學呈現

2.1 認識電冰箱,在歷史發展中尋找保存美味的文化傳承

師:要想觀察到明顯的物態變化現象,你認為需要什么條件?

生:溫度差較大。

師:生活中滿足這個條件的場所在哪?

生:電冰箱。

師:同學們了解電冰箱嗎?它的原理是什么?它是如何發展而來的呢?在前面的實踐作業中,有一部分同學查閱了有關電冰箱的資料,請他們和大家一起分享。

活動1:分享交流“電冰箱的前世今生”

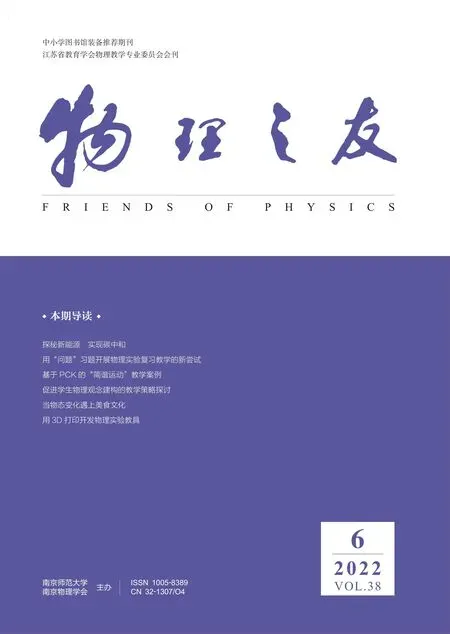

(1)學生用PPT展示古代“冰箱”的發展簡史,如圖1所示,從在冰窖中儲存冰塊,到發現了硝石溶解于水時會吸收大量熱,使周圍溫度降低以致水凝固成冰,從而發明了冰鑒,即原始“冰柜”。而普通百姓則是將“提籃置于冰涼的井水中”,利用熱傳遞使提籃里的瓜果溫度降低,從而保存食物。

圖1

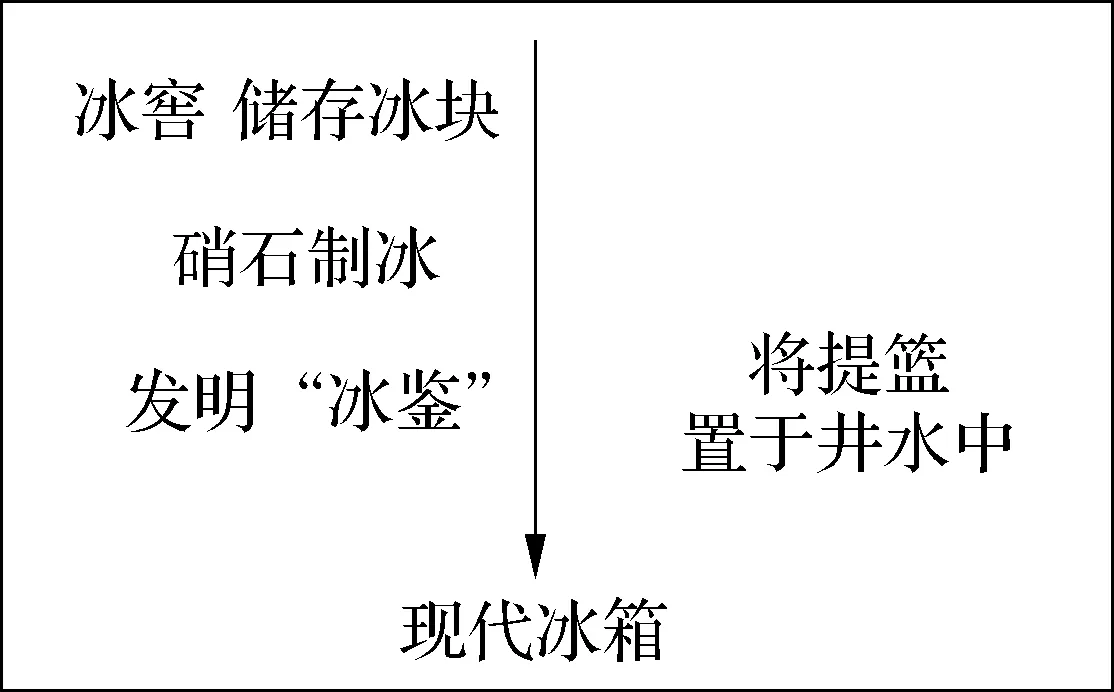

(2)播放視頻。隨著科技的發展,現代電冰箱誕生,其原理是制冷劑在冰箱內部汽化吸熱,在外部的壓縮機冷凝管處液化放熱,在此過程中這個制冷循環系統相當于熱量的搬運工(圖2)。

圖2

師:制冷劑在內部汽化吸熱,同學們都感受過。那么制冷劑在冰箱外部液化放熱,你們感受過嗎?

活動2:摸冰箱

請一位同學摸一摸冰箱外部,找一找在哪個部位發生了液化放熱現象。

生:冰箱的后面底部及側面有點熱,制冷劑可能在這里液化放熱了。

設計意圖:課堂分享活動基于學生前期的資料查閱和梳理,前置活動具有自主性和開放性。從梳理冰箱“前世”的相關資料,學生了解到利用科學知識來保存食物已有悠久的歷史,雖然電冰箱還沒有發明,但人們對物態變化知識的應用彰顯了人類智慧。摸電冰箱的活動目的是讓學生尋找制冷劑發生物態變化的部位,將理論知識應用于現實生活中,從而激發學生對電冰箱的探索欲望。

2.2 討論電冰箱中的物態變化過程及條件

師:在使用電冰箱的過程中你觀察到哪些物態變化現象?

活動3:收集圖片,討論物態變化現象

師:在第一組同學的圖片中,從冷藏室里拿出的蔬菜包裝上有水珠,從冰柜里拿出的肉的包裝上也發現了水珠(圖3),這些水珠分別在什么位置?

圖3

生:第一個在內側,是蔬菜的水分蒸發形成水蒸氣,遇到塑料包裝液化。

生:第二個是外面的水蒸氣遇到冷的包裝液化形成的,所以在外側。

師:從物理學角度,請你分析將食材包裹起來放在冰箱中的目的是什么?

生:因為塑料包裝里形成了小水珠,濕度大,水蒸發就慢了。

生:因為包起來可以減少空氣流通,從而減慢蒸發。

師:在第二組同學的圖片中,在電冰箱里有的位置產生了霜,有的地方產生了露珠(圖4),“霜”和“露”的形成有何異同點?

圖4

生:都是水蒸氣變化來的,一個是液化,一個是凝華,都要放熱。

師:為什么同樣的水蒸氣,同樣是放熱,卻發生了不同的物態變化?

生:溫度差不同。

設計意圖:本活動前置作業是讓學生搜集或拍攝電冰箱中物態變化的圖片。通過兩組圖片的對比,不僅復習了物態變化的過程及條件,也讓學生體驗到物理知識不僅來源于生活,而且能夠服務于生活。

2.3 通過測量了解電冰箱溫度分布,在真實情境中領悟測量方法

學生展示溫度測量方案。

小組1:溫度計直接放入電冰箱中不同位置,10分鐘后拿出讀數;

小組2:將溫度計直接放入電冰箱中不同位置,10分鐘后開電冰箱門讀數;

小組3:將溫度計包上濕棉花,放置20分鐘,拿出迅速讀數。

師:請你們對這幾組同學測量電冰箱溫度的方案進行評價。

活動4:測量方案評價

生1:待溫度計示數穩定后讀數,所以時間應該放久一點,靜置20分鐘比較好。

生2:第一種方案存在問題,讀數時,溫度計的玻璃泡不能離開被測物體。

生3:在第二種方案中,打開電冰箱門讀數,會有外部空氣進入,冰箱里面的溫度就變了,也存在問題。

生4:第三種方案較好,濕棉花的溫度和電冰箱的溫度相同,測量較準確。

師:那是不是方案三就很完美了呢?

生:濕棉球上的水會蒸發吸熱,示數可能會不太準確。

師:那怎么改進呢?

生:可以參考減緩蔬菜水分蒸發的方案,在濕棉球上再包裹一層塑料膜。

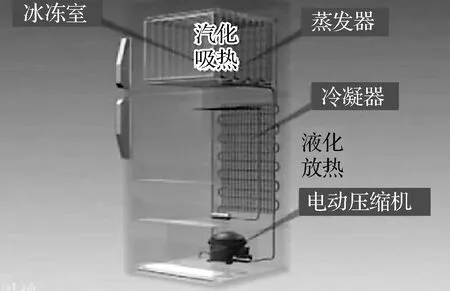

教師在課前將三支溫度計放在電冰箱同一位置,一支是按下“hold”鍵就能將示數靜止記錄的電子溫度計,另外兩支是同樣規格的溫度計,在其中一支溫度計的玻璃泡包上濕棉花。電子溫度計讀數為5.8 ℃,兩支溫度計讀數分別為8 ℃、3 ℃(圖5)。再按照上述改進意見,將另一組包裹濕棉花和塑料膜的溫度計和電子溫度計放在同一位置,發現兩者的示數6 ℃和6.2 ℃十分接近(圖6)。

圖5

圖6

設計意圖:在學生測量電冰箱中溫度分布時,大多數學生會忽視“讀數時溫度計不能離開被測物體”這一使用規則。在教師的提示下,學生首先想到的改進方案是打開電冰箱門讀數,或改用體溫計測量,此時學生無意中又換了被測物體,或沒有關注到量程。學生在處理實際問題時往往會顧此失彼,經多次修改,逐步完善測量方案。

學生展示小組測量結果。

小組1:我們測量的結論是:電冰箱上層溫度高于中層和下層。

小組2:我們組研究的電冰箱冷藏室在下面,我們發現冷藏室上層溫度會高一點。所以我們得到的結論是:冷藏室中越靠近冷凍室的位置溫度越低,越靠近后壁溫度越低。

師:老師用另外一種方案,我們一起驗證你們的測量結果是否正確。

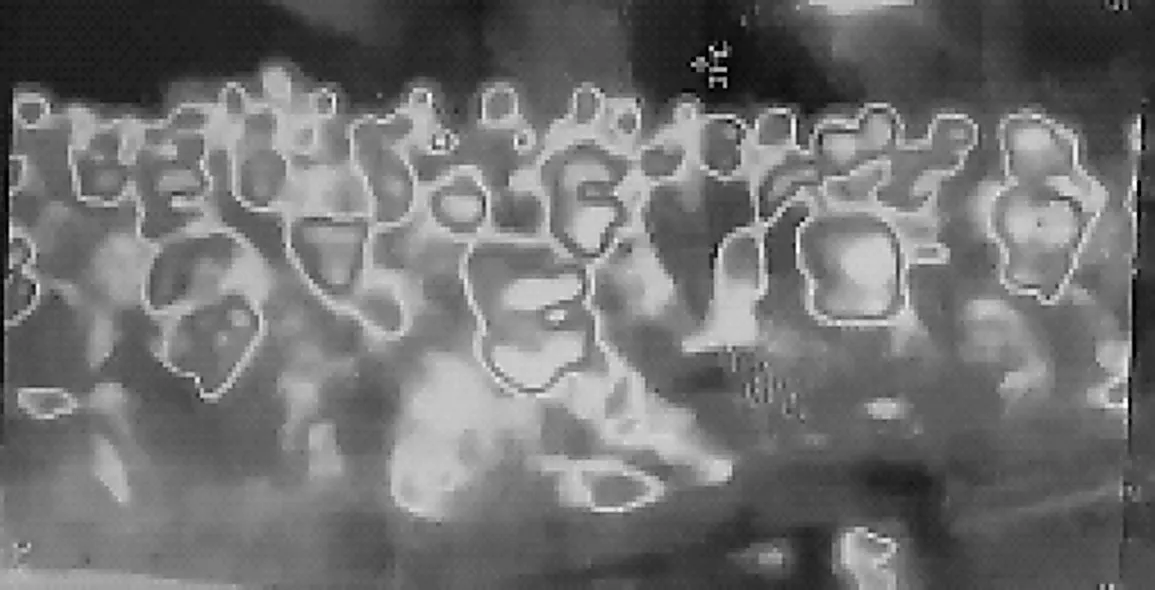

用手機熱像儀拍攝全班合照(圖7)和冰箱冷藏室照片(圖8),用希沃軟件投屏展示。

圖7

圖8

師:從全班合照中你發現了哪些信息?

生:頭和手部分是紅色。

師:你們猜一猜,為什么這些地方會顯示出紅色呢?

生:可能溫度比較高。

師:再觀察冷藏室的照片,你們能得到什么信息?

生:靠門處顯示紅色,表明溫度高;靠近后壁顯示藍綠色,表明溫度低。

生:下方顯示紅色,上面為藍色,說明越靠近冷凍室溫度越低。

設計意圖:讓學生說明電冰箱的溫度分布情況,課堂上教師采用手機熱像儀拍照,給學生提供了一種新的視角。由于學生熟悉人體和常見物體溫度,從而推斷出人像照片顯示的顏色與溫度的關系,再對比電冰箱的紅外照片,了解電冰箱的溫度分布情況。

2.4 用電冰箱制作美食,感受創造美味的幸福

師:在了解了電冰箱內部的溫度之后,老師買了豆腐和鮮奶,請你們說說應該放在哪里保存呢?

生:冷藏室。

師:如果我們把它們放入冷凍室,另一番滋味就會出來。同學們都提前制作了凍豆腐,并且將過程拍成了照片(圖9)。

圖9

師:從豆腐到凍豆腐,再從電冰箱里取出來,經歷了哪些物態變化過程?

生:里面的水先凝固后熔化。

師:那豆腐中的小孔是怎么形成的?有誰查過資料嗎?

生:當豆腐的溫度降到0 ℃以下時,里面的水會凝固成冰,原來的小孔便被撐大了。等到冰熔化成水從豆腐里流出以后,就留下了很多的孔洞。

師:同學們有沒有思考過,為什么要發明凍豆腐這種美食呢?

教師播放《舌尖上的中國:凍豆腐》視頻,引入真實情境。視頻解說:因為蜂窩狀的豆腐,無數小孔能充分吸收鮮美的湯汁,飽脹豐滿,一咬湯汁就會溢出來,比普通豆腐多了爆湯流汁的體驗感。

設計意圖:通過品嘗美食和觀看《舌尖上的中國:凍豆腐》,學生不僅體驗了中華美食的博大精深,充分感受人類創造美味的幸福感,同時感悟到人類創造美食的過程中蘊藏著物理知識。

師:那鮮奶你們一般放在哪里?

生:冷藏室。

師:如果我們把它放在冷凍室,再加上雞蛋、白糖等食材,就可以做成冰淇淋。有位同學將他制作過程用視頻記錄了下來(圖10),想和大家分享。

圖10

設計意圖:自制凍豆腐和冰淇淋,不僅僅是發現其中的凝固和熔化兩種物態變化,更是讓學生在假期中積極參與廚房勞動,培養學生的勞動意識。

2.5 設計簡易“移動冰箱”,體會創造美味的技術進步

師:其實對美味的追求自古有之,蘇東坡在嶺南做官時就寫下“日啖荔枝三百顆,不辭長做嶺南人”,可是長安的百姓就沒這么幸運了,于是又有了“一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來”的詩句。電冰箱可以保存美味,還可以創造美味,如果我們想把美味分送到各個地方,這臺冰箱能做到嗎?

生:不能,不好運輸。

師:如果我們想把大閘蟹、雪月餅快遞到家,請你設計一個可移動的簡易冰箱。

活動5:設計可移動的簡易冰箱

生1:我是依據冰熔化吸熱的原理設計的,需要一個泡沫箱,在里面放上冰塊,然后放進大閘蟹,蓋上蓋子密封好。

師:為什么外面要用泡沫塑料?

生1:泡沫的隔熱性能好。

師:你為什么選冰塊作為降溫物質呢?

生:大閘蟹的保存溫度不能太低,不然會凍死。

生2:用干冰升華吸熱的原理設計保存雪月餅的移動冰箱,外層包裹材料還是用泡沫箱,用干冰做降溫物質,然后把雪月餅放在一個金屬盒里,再把金屬盒放入泡沫箱中。

師:為什么選用金屬盒不用泡沫盒呢?

生:為了降低食品溫度,里面的材料要導熱性好。

師:你們很了不起!你們設計的移動冰箱與現代冷鏈技術有異曲同工之妙,我國冷鏈技術飛速發展,把美食送到了千家萬戶。

設計意圖:電冰箱雖有諸多好處,卻也存在不易運輸的缺點,這就需要學生開動腦筋,運用“冰熔化吸熱或干冰升華吸熱,有制冷作用”的知識,設計可以移動的冰箱,服務于生活,同時了解現代冷鏈技術對提升人民生活品質的作用。

3 結語

夸美紐斯在《大教學論》中指出:學生的學習“不是為學校學習,而是為生活學習。”學習是為了更好的生活,中國美食文化源遠流長,人們在對美味的追求中,發明了冰箱,創造了美食,獲得了美好的生活體驗。通過教學活動培養學生對事物、現象的觀察、判斷能力,綜合運用知識的能力,同時也激發學生對美好生活的向往,關心人類的生存與發展,樹立“技術造福人類”的人文價值觀,[2]從而達成認知與情感態度價值觀的整合、科學教育與人文教育的融合。