基于快速康復外科理念的超聲引導胸椎旁阻滯在胸腔鏡肺葉切除術中的應用價值評估*

易治國,李琳,鄧建冬,戴長宗

(長沙市第一醫院 麻醉科,湖南 長沙 410005)

早期肺癌多發生于局部,通過外科手術聯合放化療可徹底清除病灶,其中胸腔鏡(videoassisted thoracic surgery, VATS)肺葉切除術憑借創傷小、恢復快等優勢已成為早期肺癌外科手術治療的首選方案[1-2]。近年來有學者提出快速康復外科(enhanced recovery after surgery, ERAS)的理念,通過有效的措施控制運動痛、減少并發癥,進而加速術后康復進程[3]。隨著該理念的不斷發展,現已逐漸延伸至胸外科,麻醉是ERAS 的重要環節之一,優化麻醉管理可在一定程度上減少麻醉藥物對患者生理機能的負面影響[4]。有學者指出,胸椎旁阻滯(thoracic paravertebral block, TPVB)鎮痛效果與硬膜外阻滯相似,但術后并發癥較少[5]。因此,為優化VATS 肺葉切除術中麻醉管理環節,本研究基于ERAS 理念探討超聲引導下TPVB 在VATS 肺葉切除術中的應用價值。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年4月—2021年10月于長沙市第一醫院接受VATS 肺葉切除術的早期肺癌患者106 例納入研究。將患者分為TPVB 組和EA 組,各53 例。TPVB組患者中男性29例,女性24例;年齡44~70 歲,平均(58.26±5.17)歲;體質量指數(body mass index,BMI)20~25 kg/m2,平均(22.98±1.23)kg/m2;ASA 分級:Ⅰ級15 例,Ⅱ級30 例,Ⅲ級8 例。EA 組患者中男性28 例,女性25 例;年齡45~70 歲,平均(57.93±5.05)歲;BMI 20~25 kg/m2,平均(23.08±1.19)kg/m2;ASA 分級:Ⅰ級14 例,Ⅱ級32 例,Ⅲ級7 例。

納入標準:①經病理學檢查確診為非小細胞肺癌,接受擇期VATS肺葉切除術者;②年齡<70歲;③美國麻醉醫師協會(American Society of Anesthesiologists, ASA)分級Ⅰ~Ⅲ級;④心功能美國紐約心臟病學會(New York Heart Association,NYHA)分級Ⅰ、Ⅱ級。

排除標準:①合并嚴重心腦血管疾病者;②合并慢性阻塞性肺疾病或慢性支氣管炎者;③對阿片類藥物過敏者;④合并精神疾病者;⑤合并血液系統或免疫系統疾病者。

本研究獲醫學倫理委員會批準,患者及其家屬自愿簽署知情同意書。兩組患者性別比例、年齡、BMI 和ASA 分級比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

1.2 方法

兩組患者常規接心電監護設備,監測平均動脈壓(MAP)、心率(HR)、血氧飽和度(SpO2)等生命體征。

1.2.1 TPVB組患者采用超聲引導胸椎旁阻滯+全麻,方法:患者側臥位,術側向上,弓背屈曲,將經無菌薄膜包裹后的超聲探頭置于脊中線旁手術切口(2.5 cm)的肋間隙平行位置,向術側方向移動探頭,依次檢測橫突、肋橫突韌帶、壁層胸膜;定位后將探頭固定于橫突間,從兩橫突中點進穿刺針,超聲平面外穿刺,緩緩進針至橫突韌帶刺破,注入0.5%鹽酸羅哌卡因(齊魯制藥有限公司,國藥準字H20153781)10 mL。麻醉平面穩定后進行麻醉誘導:選用0.4 μg/kg 舒芬太尼(宜昌人福藥業,國藥準字H20054171)、0.01 mg/kg 鹽酸戊乙奎醚(錦州奧鴻藥業有限責任公司,國藥準字H20020606)、2 mg/kg 丙泊酚(西安力邦制藥有限公司,國藥準字H19990282)、0.15 mg/kg 苯磺順阿曲庫銨注射液(杭州澳亞生物技術股份有限公司,國藥準字H20213438),先面罩供氧2 min 后采用雙腔氣管內插管,接麻醉呼吸機行機械通氣,全程吸入七氟烷,持續靜脈泵注瑞芬太尼(宜昌人福藥業有限責任公司,國藥準字H20030197),間斷推注0.03 mg/kg 苯磺順阿曲庫銨注射液。術后采用自控鎮痛泵,鎮痛藥物選用舒芬太尼200 μg,10 mg 地佐辛(揚子江藥業集團有限公司,國藥準字H20080329),將自控泵背景劑量設置為2 mL/h,單次劑量1 mL,鎖定10 min。

1.2.2 EA 組患者采用硬膜外阻滯+全麻,體位同TPVB 組,于T6~T7間隙行硬膜外穿刺,穿刺成功后置入導管,間斷推注0.5%鹽酸羅哌卡因15 mL,后續操作同TPVB 組。

1.3 評價指標

1.3.1 鎮痛效果于術后6 h、12 h、24 h、48 h采用視覺模擬評分法(visual analogue scale, VAS)評估患者靜息時疼痛情況。VAS 分值0~10 分,0 分無痛,10 分最痛,分值與疼痛程度呈正相關。

1.3.2 血流動力學比較兩組患者入室后、切皮時、拔管前MAP、HR、SpO2的變化。

1.3.3 肺功能采用CHEST-肺功能測試儀(南京奧邦醫療科技有限公司)測定患者拔管后、術后48 h 肺功能,包括第1 秒用力呼氣容積(forced expiratory volume in one second,FEV1)、肺活量(vital capacity,VC)、每分鐘最大通氣量(maximal voluntary ventilation,MVV)。

1.3.4 術后恢復情況比較兩組患者術后拔管時間、首次排氣時間、排便時間、下床活動時間、術后住院時間。

1.3.5 術后并發癥收集患者術后并發癥的臨床資料,包括肺不張、肺部感染、尿潴留、惡心嘔吐、呼吸衰竭,對兩組患者的總發生率進行比較。

1.4 統計學方法

數據分析采用SPSS 24.0 統計軟件。計量資料以均數±標準差(±s)表示,比較用t檢或重復測量設計的方差分析;計數資料以率(%)表示,比較用χ2檢驗;等級資料以頻數表示,比較用秩和檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

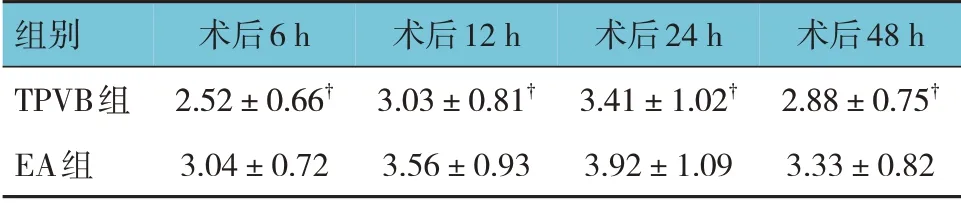

2.1 兩組患者術后不同時間點靜息狀態下VAS評分比較

兩組患者術后6 h、12 h、24 h、48 h 的靜息狀態下VAS 評分比較,經重復測量設計的方差分析,結果:①不同時間點的靜息狀態下VAS 評分比較有差異(F=25.842,P=0.000)。②兩組患者靜息狀態下VAS 評分比較有差異(F=101.268,P=0.000),TPVB 組比EA 組低,相對鎮痛效果好。③兩組患者靜息狀態下VAS 評分變化趨勢比較有差異(F=42.638,P=0.000)。見表2。

表2 兩組患者術后不同時間點靜息狀態下VAS評分比較 (n=53,分,±s)

表2 兩組患者術后不同時間點靜息狀態下VAS評分比較 (n=53,分,±s)

注:?與EA組比較,P <0.05。

組別TPVB組EA組術后48 h 2.88±0.75?3.33±0.82術后6 h 2.52±0.66?3.04±0.72術后12 h 3.03±0.81?3.56±0.93術后24 h 3.41±1.02?3.92±1.09

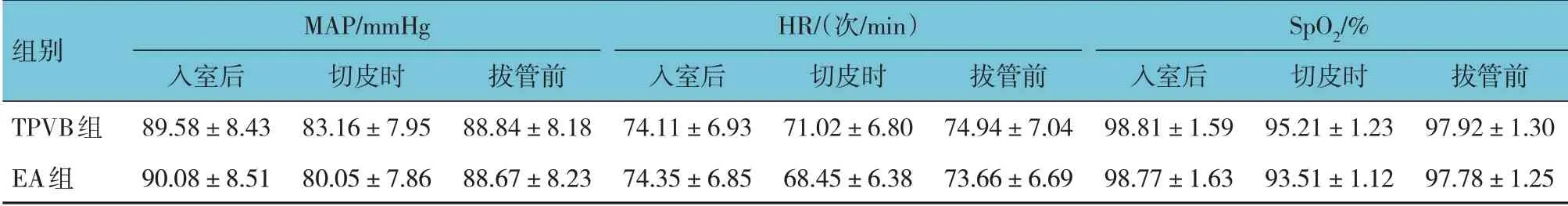

2.2 兩組患者不同時間點的MAP、HR、SpO2比較

兩組患者不同時間點的MAP、HR、SpO2比較,經重復測量設計的方差分析,結果:①不同時間點的MAP、HR、SpO2比較有差異(F=19.635、27.415 和40.362,均P=0.000)。②兩組患者MAP、HR、SpO2比較有差異(F=12.845、24.632 和31.486,均P=0.000),TPVB 組切皮時MAP、SpO2高于EA 組,HR 快于EA組。③兩組患者MAP、HR、SpO2變化趨勢比較有差異(F=89.563、102.542 和117.635,均P=0.000)。見表3。

表3 兩組患者不同時間點的MAP、HR、SpO2比較 (n=53,±s)

表3 兩組患者不同時間點的MAP、HR、SpO2比較 (n=53,±s)

組別MAP/mmHg HR/(次/min)SpO2/%入室后89.58±8.43 90.08±8.51切皮時83.16±7.95 80.05±7.86拔管前88.84±8.18 88.67±8.23入室后74.11±6.93 74.35±6.85切皮時71.02±6.80 68.45±6.38 TPVB組EA組拔管前74.94±7.04 73.66±6.69入室后98.81±1.59 98.77±1.63切皮時95.21±1.23 93.51±1.12拔管前97.92±1.30 97.78±1.25

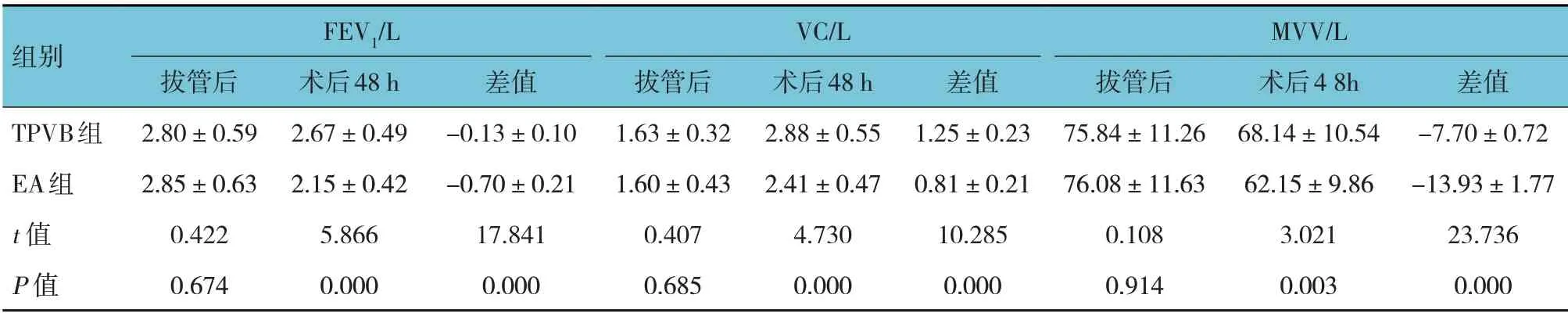

2.3 兩組患者不同時間點FEV1、VC、MVV比較

兩組患者拔管后FEV1、VC、MVV 比較,差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者術后48 h 的FEV1、VC、MVV 及拔管后與術后48 h 的差值比較,差異有統計學意義(P<0.05),TPVB 組大于EA 組。見表4。

表4 兩組患者不同時間點FEV1、VC、MVV水平比較 (n=53,±s)

表4 兩組患者不同時間點FEV1、VC、MVV水平比較 (n=53,±s)

組別FEV1/L VC/L MVV/L拔管后2.80±0.59 2.85±0.63 0.422 0.674術后48 h 2.67±0.49 2.15±0.42 5.866 0.000差值-0.13±0.10-0.70±0.21 17.841 0.000拔管后1.63±0.32 1.60±0.43 0.407 0.685術后48 h 2.88±0.55 2.41±0.47 4.730 0.000 TPVB組EA組t 值P 值差值1.25±0.23 0.81±0.21 10.285 0.000拔管后75.84±11.26 76.08±11.63 0.108 0.914術后4 8h 68.14±10.54 62.15±9.86 3.021 0.003差值-7.70±0.72-13.93±1.77 23.736 0.000

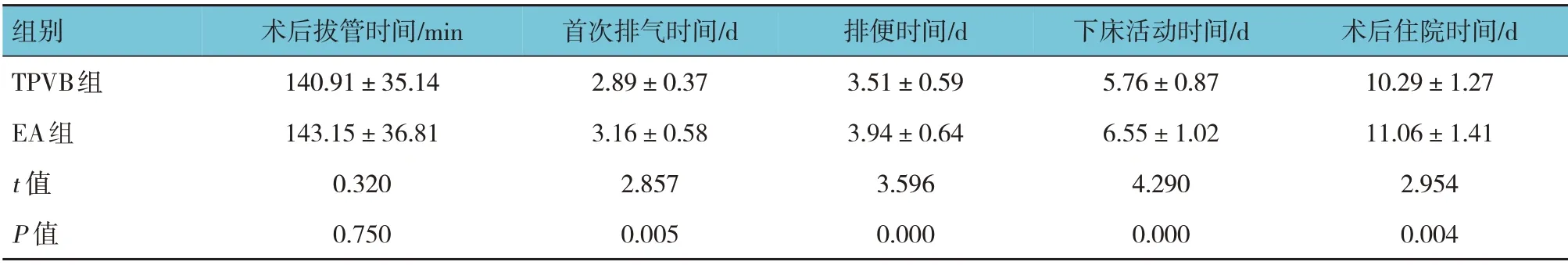

2.4 兩組患者術后恢復情況比較

兩組患者術后拔管時間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者首次排氣時間、排便時間、下床活動時間、術后住院時間比較,差異有統計學意義(P<0.05), TPVB 組短于EA 組。見表5。

表5 兩組患者術后恢復情況比較 (n=53,±s)

表5 兩組患者術后恢復情況比較 (n=53,±s)

組別TPVB組EA組t 值P 值術后拔管時間/min 140.91±35.14 143.15±36.81 0.320 0.750首次排氣時間/d 2.89±0.37 3.16±0.58 2.857 0.005排便時間/d 3.51±0.59 3.94±0.64 3.596 0.000下床活動時間/d 5.76±0.87 6.55±1.02 4.290 0.000術后住院時間/d 10.29±1.27 11.06±1.41 2.954 0.004

2.5 兩組患者術后并發癥比較

兩組患者術后并發癥總發生率比較,差異有統計學意義(χ2=4.711,P=0.030),TPVB 組低于EA組。見表6。

表6 兩組患者術后并發癥比較

3 討論

ERAS 理念以循證醫學為基礎,通過麻醉、外科、營養、護理等多科室協作,采取多種措施優化路徑,減少圍手術期應激反應,降低并發癥風險,加速康復[6]。目前此理念已發展延伸至胸外科,傳統的開胸手術已基本被胸腔鏡手術取代,且由多孔腔鏡手術發展到單孔腔鏡,極大減少了手術創傷,縮短了住院時間。以往VATS 肺葉切除術的麻醉多采用硬膜外麻醉聯合全麻,雖可有效鎮痛,但對心交感神經有一定的抑制作用,患者易出現心動過緩、低血壓等癥狀,而術中低血壓可進一步引發低灌注,對重要器官造成一定損傷,增加了術后并發癥風險,延長了患者康復時間[7]。隨著ERAS 理念的興起,優化麻醉環節成為胸外科研究熱點問題。

TPVB 是指將局麻藥物注射至位于胸段椎間孔的脊神經周圍,使注射部位附近多個節段與同側軀體獲得感覺、運動及交感阻滯效果[8]。該方法對患者自身循環的干擾較小,對機體的損傷也較小,并可減少全身麻醉藥物使用量,有助于術后快速康復,符合ERAS 理念,在胸外科手術中的應用越來越廣泛[9]。疼痛是患者術后主要的應激因素之一,不僅可引發患者嚴重的生理反應,還可導致患者出現緊張、恐懼等消極情緒,不利于術后康復。因此,疼痛管理是ERAS 手術的重要環節之一,根據多模式鎮痛理論,臨床ERAS 手術多采用全身麻醉聯合復合區域神經阻滯麻醉。本研究結果提示TPVB 相較硬膜外阻滯在VATS 肺葉切除術中具有較好的鎮痛效果。究其原因在于,臨床TPVB 多在超聲引導下完成,借助超聲技術可較清楚地觀察到穿刺針路徑和局部麻醉藥物的擴散情況,有效提高導管置入椎旁間隙內的精準性,提高穿刺成功率,不僅可避免對周圍血管組織、神經組織不必要的損傷,還可保證局麻藥物充分擴散,延長神經阻滯鎮痛的有效時間,提高鎮痛效果;不僅可減少鎮痛藥物的使用量,降低麻醉鎮痛藥物引發的不良反應風險,有助于術后快速康復,還可緩解患者焦慮、緊張等負面情緒,提高治療依從性,有助于術后康復訓練的實施,進而加速康復進程[10-11]。

以往實踐發現,VATS 肺葉切除術中常規全身麻醉并不能完全控制機體的應激反應,患者常出現血流波動情況[12]。EA 組切皮時MAP、SpO2明顯降低,HR 變慢,是全麻藥物與神經阻滯藥物集中作用的結果,會造成心肌收縮力減弱,血壓呈一定程度的降低[13]。TPVB 組對血流動力學的改變較小,則是由于實施單側TPVB 僅對單側胸脊神經產生阻滯,藥物作用范圍有限,且對同側交感神經鏈產生阻滯作用,阻斷疼痛等傷害性刺激傳導通路,進而降低圍手術期應激反應,而ERAS 的核心理念就是通過減少應激反應達到術后快速康復的目的,避免嚴重應激反應對術后恢復造成影響,因此TPVB 較為符合ERAS 理念[14]。

本研究結果顯示,TPVB 組首次排氣時間、排便時間、下床活動時間、術后住院時間均短于EA 組,提示TPVB 應用于VATS 肺葉切除術可加速術后康復進程。究其原因在于,TPVB 鎮痛效果較好,可有效縮短術后急性疼痛的持續時間,減少術后鎮痛藥物的使用量,降低惡心嘔吐、肺部感染等并發癥發生率[15]。患者術后長期臥床,肺順應性降低,呼吸道纖毛運動減弱,不利于痰液排出,易繼發呼吸道感染,對肺功能造成損傷[16]。本研究結果提示超聲引導下TPVB 應用于VATS 肺葉切除術可在一定程度上起到保護肺功能的作用,與何彩云等[17]研究結果相似。究其原因在于,TPVB 僅作用于肺部單側,采用單次注藥,神經阻滯效果一般僅局限于3~5 個胸肋節段,對肺功能的影響較小;且TPVB 可縮短VATS 肺葉切除患者臥床時間,在一定程度上可改善肺功能[18-19]。

綜上所述,超聲引導下TPVB 應用于VATS 肺葉切除術的鎮痛效果確切,有助于穩定患者血流動力學,保護肺功能,降低術后并發癥風險,符合ERAS理念。