武漢地區獼猴桃栽培品種耐熱性評價

陳志偉,李秀麗,戢小梅,張 鴻,樂有章,翟敬華,鄭碧霞,李連軍,趙志遠

(武漢市農業科學院林業果樹研究所,武漢 430075)

獼猴桃(Actinidia chinensis)屬于獼猴桃科(Ac?tinidiaceae)獼猴桃屬(Actinidia)多年生落葉藤本果樹,果實為漿果,具有較高的經濟栽培價值。中國獼猴桃產業發展迅速,但是存在單產低、品質差、抗性差等問題,其主要原因之一是獼猴桃果期集中在6—9 月,容易遭受高溫傷害,造成營養器官和果實灼傷,葉片卷縮枯萎,植物生長發育緩慢,甚至落葉落果,直至死亡,嚴重影響著獼猴桃果實的產量和品質[1]。武漢地區在7—8 月有持續的高溫干旱天氣,最高氣溫超過40 ℃,局部可達45 ℃,對獼猴桃產業發展尤為不利。因此,開展獼猴桃種質資源的耐熱性鑒定評價具有重要的意義。

有關植物耐熱性鑒定評價的指標多種多樣,包括植物的外部形態、顯微結構、生理生化指標、分子生物學指標、葉綠素熒光動力學參數及植物組織電解質外滲率等[2-4]。其中葉綠素熒光參數法和電導率配合Logistic 方程計算植物高溫半致死溫度(LT50)的測定方法簡單、快捷、靈敏,已應用在葡萄、柑橘、藍莓、杜鵑等多種植物上,并認為其能夠對植物的耐熱性作出正確的判斷和評價[5-9]。彭永宏等[10]對獼猴桃耐熱性形態與生理生化指標的研究認為,通過熱處理條件下獼猴桃葉片細胞膜透性變化擬合求出的高溫半致死溫度和游離脯氨酸的相對增長率,可以較好地鑒定獼猴桃品種的耐熱性。本研究以武漢地區種植的12 個獼猴桃代表性栽培品種和2 個野生馴化品種為試材,利用葉綠素熒光參數法,并通過高溫下細胞膜透性的變化及Logistic 方程集合,求得高溫半致死溫度(LT50),對獼猴桃品種耐熱性進行系統的鑒定評價,有助于盡快篩選出適合當地的獼猴桃主推品種,為獼猴桃產業高質量發展夯實基礎。獼猴桃資源的耐熱性評價對于獼猴桃耐高溫機理、耐熱基因的定位以及耐高溫品種選育具有一定的指導意義。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

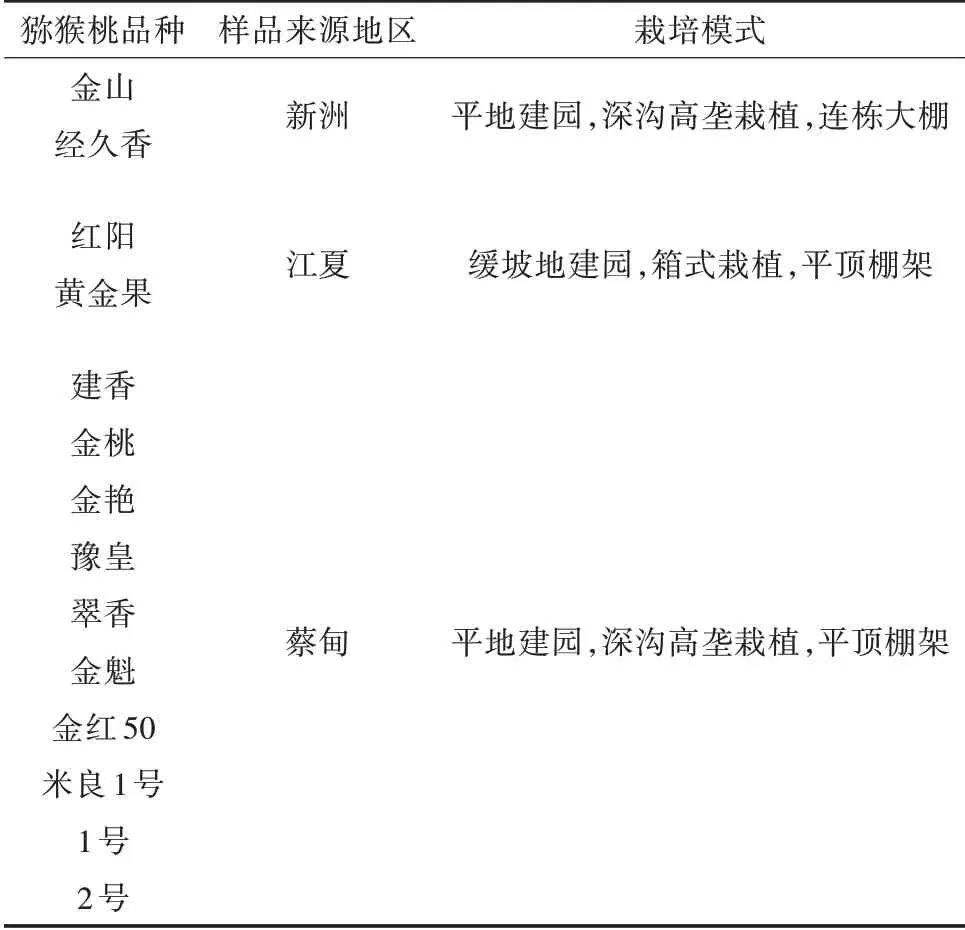

用于試驗的品種為在武漢市地區種植6 年以上,并已正常結果的12 個獼猴桃栽培品種和2 個野生馴化品種,分別來自武漢市新洲區、江夏區和蔡甸區(表1)。

表1 獼猴桃品種來源及栽培模式

1.2 試驗方法

1.2.1 獼猴桃葉片熒光參數的測定 試驗于2020年8 月進行,參照姜建福等[5]的試驗方法進行獼猴桃離體葉片高溫脅迫參數的測定:晴天上午9:00,采集獼猴桃成齡葉片(成熟自下而上第6~8 節的正常葉片),每組材料3 次重復,用濕紗布包裹,置于取樣箱中帶回實驗室。立即用去離子水洗凈表面,濾紙吸干,并迅速切取邊長2 cm 大小的正方形葉片包在微濕的濾紙中,放入鋁箔盒,47 ℃水浴40 min,室溫下暗適應20 min 后,利用配置探頭IMAG-MAX/L調制熒光成像系統MAX-IMAGING-PAM(WALZ,德國)測量離體葉片的葉綠素熒光動力學參數F0、Fv、Fm值[5]。

采用Excel 2016 軟件對數據進行處理,SPSS 20.0 軟件進行方差分析和多重比較,對計算得到的各種質資源耐熱性葉綠素熒光參數值Fv/Fm進行標準化處理,按照由小到大的順序進行排列,采用平方歐氏距離進行系統聚類,對耐熱性鑒定結果進行分級。

1.2.2 獼猴桃葉片高溫半致死溫度的測定 選6 年生以上長勢基本一致的健康、無病蟲害的各品種獼猴桃植株,取新鮮成熟葉片若干,分別用清水和去離子水清洗干凈后,用濾紙吸干水分,去除主脈和邊緣,用打孔器剪取直徑為6 mm 的小圓片0.2 g,置于10 mL 的EP 管中,加入8 mL 去離子水,抽真空使葉片沉入底部。以室溫下植物葉片的電導率作為對照(CK),并分別在30、35、40、45、50、55、60、65 ℃的水浴中放置20 min,每種材料不同處理溫度設置3 次重復試驗;取出之后靜置,冷卻至室溫,采用雷磁電導儀測定初始電導率R1;再將試管置于100 ℃的水浴鍋中靜置15 min,取出冷卻至室溫,測出最終電導率R2,按 細 胞 傷 害 率Y=[(R1-CK)/(R2-CK)]×100%,計算細胞傷害率Y。

利用Logistic 方程:Y=k/(1+ae-bt)對處理溫度與細胞傷害率進行擬合。式中,Y為細胞傷害率;t為處理溫度;k為細胞傷害率的飽和容量,由于細胞傷害率去除了本底干擾,因此在本試驗中k值為100%;a、b為方程參數。為確定半致死溫度,求Lo?gistic 方程的二階導數,并令其等于0,獲得曲線的拐點t= lna/b,此時的t值即為半致死溫度(LT50)[11]。為了確定a、b的值,將方程進行線性化處理,ln[(k-Y)/Y]= lna-bt,令y′=ln[(k-Y)/Y],則轉化為轉化細胞傷害率(y′)與處理溫度(t)的直線方程。通過直線回歸的方法求得參數a、b的值以及相關系數。運用Excel 2016 進行試驗數據的整理與分析。同樣采用平方歐氏距離進行系統聚類。

2 結果與分析

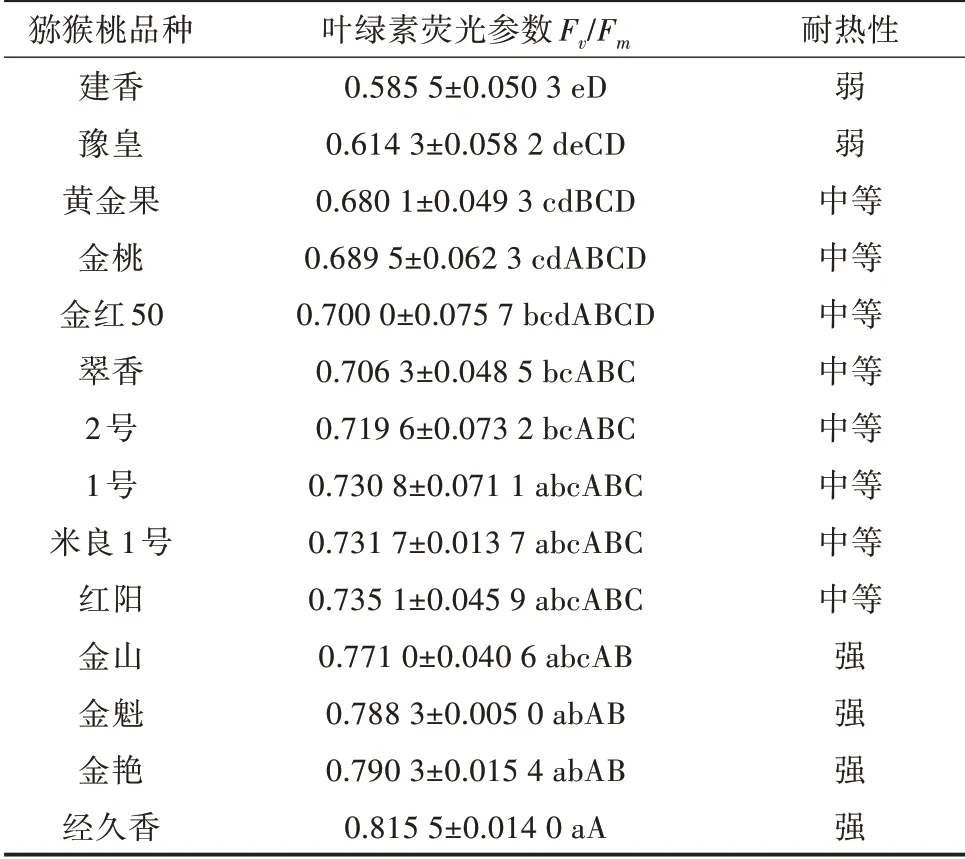

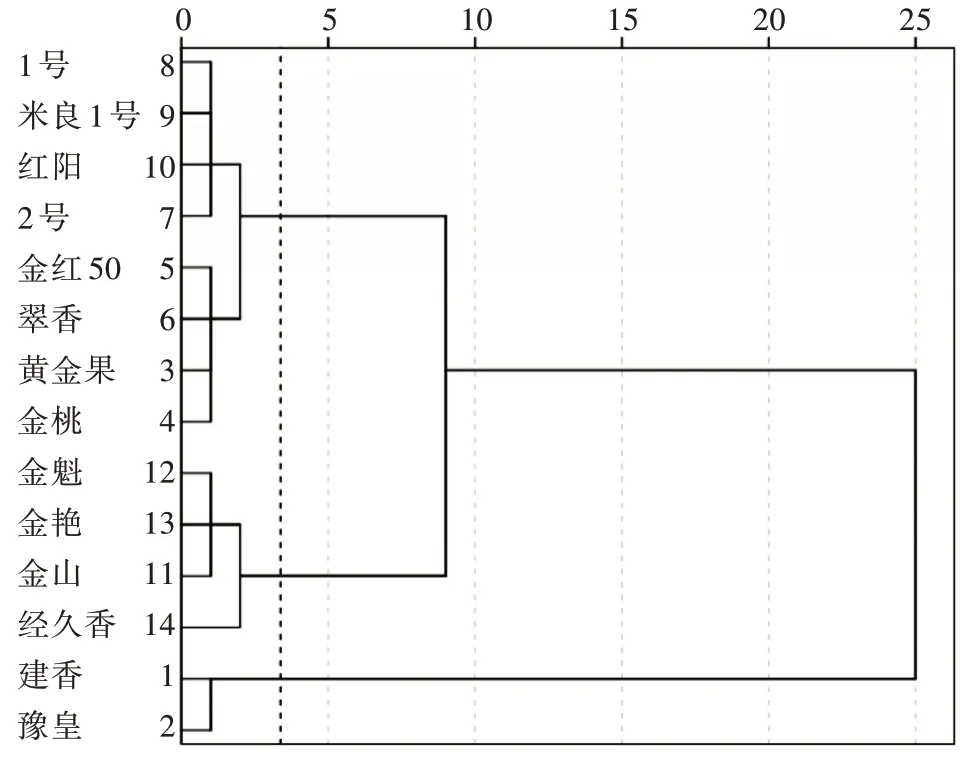

2.1 不同品種獼猴桃葉片葉綠素熒光動力參數分析結果

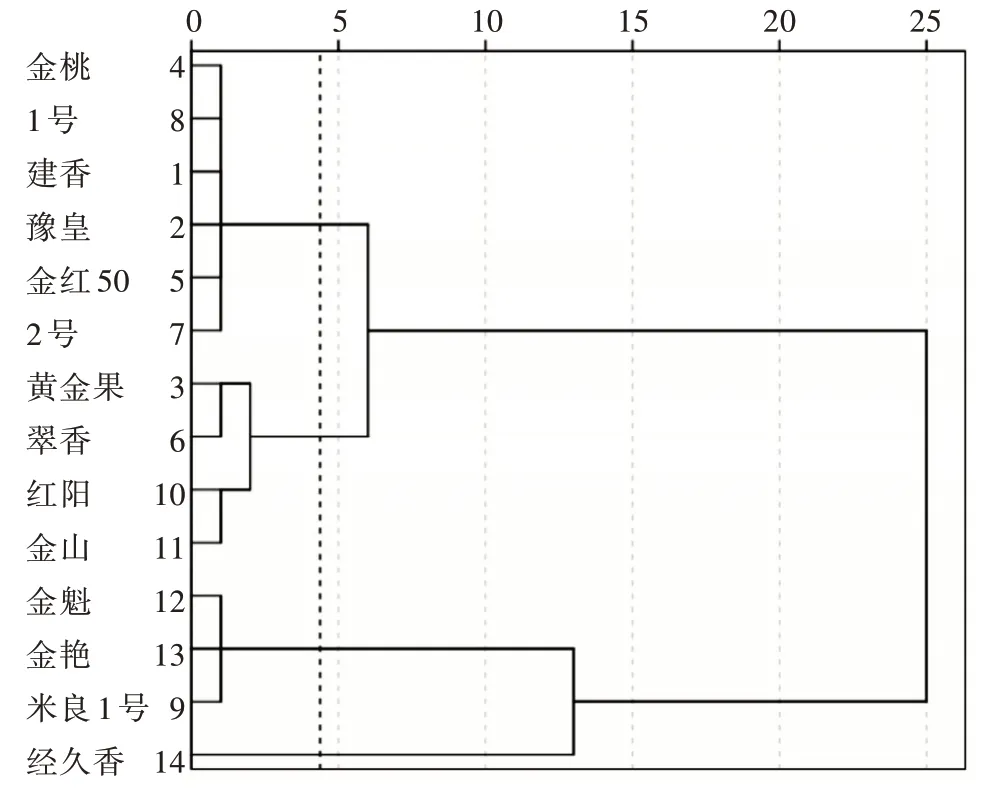

試驗品種獼猴桃PSII 最大光化學效率Fv/Fm值位于0.585 5~0.815 5,以建香最低,經久香最高(表2)。一般認為高等植物的葉綠素熒光參數值介于0.80~0.85,低于此區間說明植物受到高溫脅迫,并產生應激反應,通過Fv/Fm值的分析能較好地反映各品種的耐熱性。將各品種的熒光參數值聚類,得到圖1 的結果,在歐式距離均值為3.3 將14 個品種耐熱性分為3 類,其中經久香、金山、金魁、金艷為耐熱性較強品種,建香和豫皇耐熱性較差,黃金果、金桃、金紅50、翠香、2 號、1 號、米良1 號、紅陽等品種耐熱性中等。

表2 不同品種獼猴桃的耐熱性分析結果

圖1 不同品種獼猴桃的葉綠素熒光參數Fv/Fm聚類分析

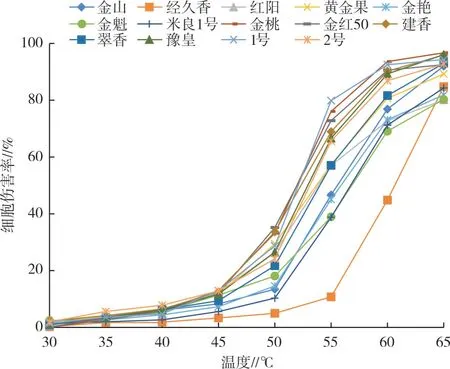

2.2 獼猴桃葉片細胞傷害率與脅迫溫度的關系

在不同溫度處理下,隨著溫度的升高,14 個獼猴桃品種葉片的細胞傷害率呈現典型的“S”形曲線上升(圖2)。當溫度在30~45 ℃時,各品種獼猴桃的葉片細胞傷害率增加緩慢,表明此溫度區間內,這些品種的獼猴桃葉片細胞能自主調節并且維持相對穩定的狀態,在45~50 ℃時,經久香、金魁、米良1 號的細胞傷害率仍保持緩慢上升趨勢,而建香、金桃等品種在此溫度區間內細胞傷害率快速上升,顯示耐受能力較差。當溫度上升到50~60 ℃時,各品種的細胞傷害率都表現出最快的上升速度,其中金桃、1 號、建香、金紅50 的增幅超過90%,經久香的增幅最小,為44.85%;超過60 ℃后,所有品種獼猴桃的細胞傷害率均超過80%,大部分超過90%,金桃、豫皇甚至超過96%。

圖2 獼猴桃葉片細胞傷害率與處理溫度間的關系

2.3 獼猴桃高溫半致死溫度的確定

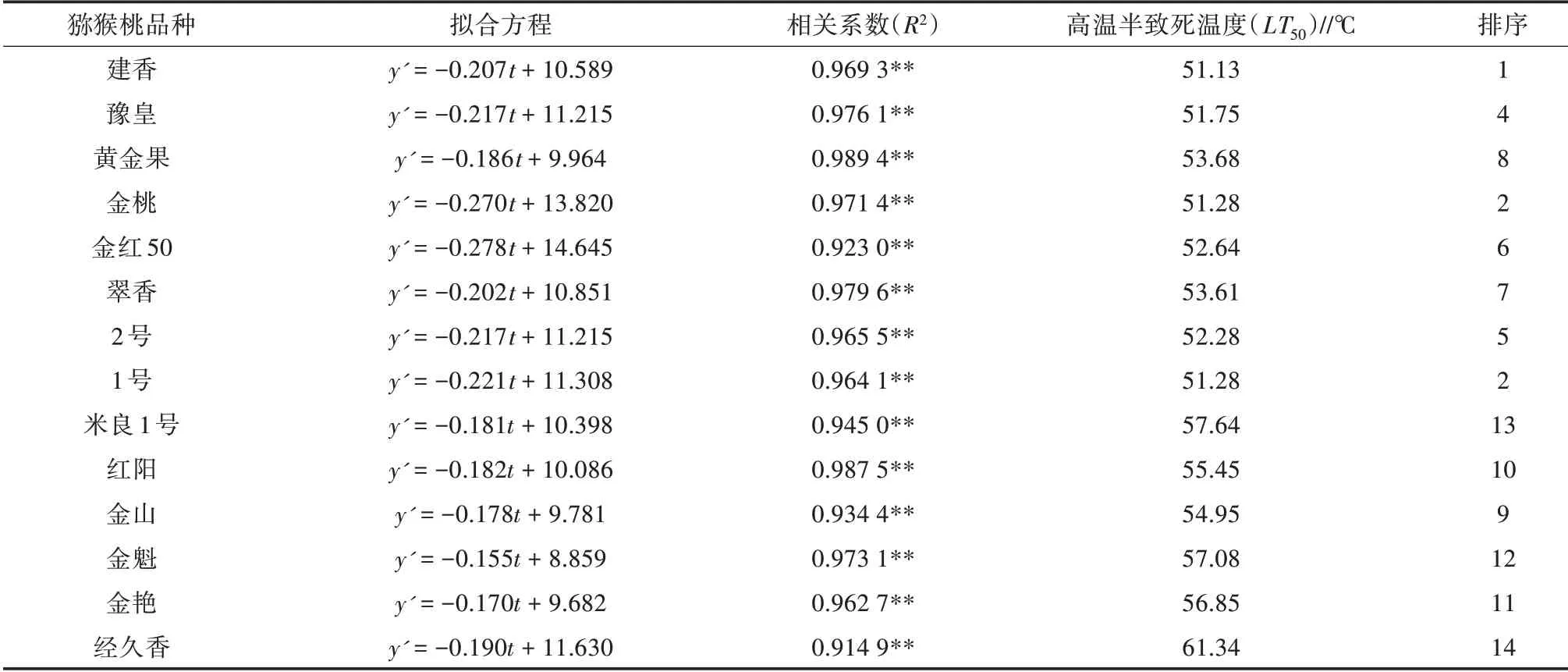

通過Excel 計算出各品種獼猴桃轉化細胞傷害率(y′)與處理溫度(t)的對應數值,用SPSS 20.0 進行一元回歸分析,結果見表3。由表3 可知,相關系數R2在0.914 9~0.989 4,擬合度較高,說明不同高溫脅迫下相對電導率的變化符合Logistic 方程變化規律,結果表明統計分析是有意義的(P<0.01),并確定線性回歸方程,計算得出半致死溫度LT50。建香半致死溫度最低,為51.13 ℃,經久香半致死溫度較高,為61.34 ℃。高溫半致死溫度與獼猴桃耐熱性呈正相關,通過采用平方歐氏距離系統聚類(圖3),可以判定上述14 個品種的耐熱性強弱為:建香、金桃、1 號、豫皇、金紅50、2 號等獼猴桃品種耐熱性較弱,黃金果、翠香、紅陽、金山耐熱性中等,經久香、金魁、米良1 號、金艷耐熱性較強。

圖3 不同品種獼猴桃高溫半致死溫度聚類圖

表3 各品種獼猴桃高溫下轉化細胞傷害率回歸方程及高溫半致死溫度(LT50)

3 小結與討論

研究表明,獼猴桃生長的適宜溫度為20~30 ℃,耐受的極端高溫為33.3~41.1 ℃,武漢地區7—8 月持續的高溫天氣會對獼猴桃生長發育產生嚴重影響,出現不同程度的灼傷和落葉落果,從而影響產量和質量。因此,利用獼猴桃資源本身的耐熱特性開展獼猴桃耐熱性評價和新品種選育,對于解決高溫脅迫下獼猴桃的生產具有重要意義。試驗顯示,武漢地區現有規模種植的獼猴桃品種中,兩種方法測定的結果反映的各品種耐熱性強弱趨勢大體一致;綜合兩種測試方法的結果,可以認為經久香、金魁耐熱性較強,金山、米良1 號、金艷等獼猴桃品種耐熱性一般,建香的耐熱性最差,該結果與2019 年持續高溫干旱后,獼猴桃種植企業反映的生產狀況較為一致。研究認為,當環境溫度高于植物正常生長溫度時,植物會產生應激反應,在數小時內迅速獲得耐熱性以抵御致死溫度[12],各種植物耐受持續高溫脅迫的時間有差異。而且獼猴桃耐熱性屬于數量性狀,受多基因控制,不同品種的耐熱機制不同[1]。在耐熱能力一般的獼猴桃品種耐熱性評價上,兩種試驗方法存在一定差異,可能與獼猴桃品種特性及采樣植株的個體因素有關。王文舉等[13]認為,半致死溫度和細胞傷害率采用離體葉片檢測方式,并不能準確反映植物的耐熱特性。因此,對耐熱性一般的獼猴桃種質需結合高溫脅迫下植物外部形態的表型和其他生理生化指標進行綜合判定,結果才更可靠。