基于多元評估方法的啟東文蛤養殖區重金屬風險評價

胡振新,肖李霞,陶 冶,朱天君,馮春雷

(1.啟東市漁業技術推廣站,江蘇啟東 226200;2.中國水產科學研究院東海水產研究所,上海 200090)

重金屬是表征環境質量的重要指標,與環境健康狀況息息相關[1-2]。水環境中重金屬來源于自然和人為兩個途徑,在轉移過程中可分散到水體、沉積物和生物體中[3]。重金屬通過吸附、離子交換、絡合、沉淀及生物吸收等過程,在海洋沉積物和生物中富集,進而在食物鏈中積累并傳遞[4]。文蛤(Meretrix meretrix)是一種肉味鮮美、營養價值高、廣泛分布于我國沿海的重要經濟貝類。貝類屬于濾食性生物,大部分養殖貝類主要生活在海洋污染多發區的海灣潮間帶或近岸淺海地區,受海域環境的影響,它們在濾水的同時,會將水體中包括重金屬等污染物質富集于體內,從而導致貝類體內污染物質含量過高[5]。與一般海域相比,貝類養殖海域因為涉及食品質量安全、與人類的健康息息相關而受到更多關注。中國是世界上貝類養殖產量最高的國家[6],養殖規模巨大,因此評估養殖環境中重金屬的生態風險是重要的科學問題。近年來國內外學者采用多種方法對水體和沉積物重金屬進行風險評估,包括風險評價編碼法(RAC)[7]、潛在生態危害指數法(RI)[8]、地累積指數法(Igeo)[9]、概率生態風險評估法(probabilistic ecological risk assessment,PERA)[10]和沉積物重金屬質量基準法(sediment quality guideline,SQG)[11]等。由于不同的方法關注角度和判別標準有所不同,存在各自的優缺點,因此,只采用一種方法無法全面對重金屬進行評價,可以綜合利用多種評價方法,以便能夠更加全面、準確、科學的作出評估[12]。

江蘇省啟東市位于長江入海口,海岸線漫長,灘涂資源豐富,是我國著名的文蛤養殖基地,近年來,隨著養殖規模的擴大,沿岸各種來源污水的排放,灘涂養殖的貝類偶發大面積死亡現象,摸清灘涂貝類養殖區的污染現狀及水平,對針對性的修復治理策略的提出至關重要。本研究對啟東文蛤養殖區水體和沉積物中重金屬Cu、Zn、Pb、Cd的含量和分布特征進行了系統分析和總結,使用概率生態風險評估法和沉積物重金屬質量基準法分別評價了啟東市文蛤養殖海域水體、表層沉積物中4種重金屬的生態風險和潛在生物毒性,闡明了啟東文蛤養殖區重金屬對貝類養殖造成的風險程度,同時辨識具有潛在風險的重金屬,旨在為貝類養殖區重金屬的風險管理和評價提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 樣品采集與分析

分別于2017年5月、2018年5月和2019年5月分3次在江蘇省啟東文蛤養殖海域開展海水和沉積物采樣調查,設置10個監測站位,水深均小于10 m(圖1)。利用有機玻璃采水器采集表層海水,用蚌式采泥器采集表層0~10 cm沉積物樣品。所有未經酸化的水樣,采用經0.5 mol·L-1的鹽酸12 h浸泡處理后純水沖洗至中性的0.45μm纖維濾膜過濾后,采用原子吸收分光光度法檢測水樣中Cu、Zn、Pb、Cd 4種重金屬的含量[13]。實驗所用試劑均為優級純,所有玻璃器皿使用前均用濃度為5%的硝酸浸泡24 h,用去離子水沖洗干凈后烘干備用。分析測試中用標準海水加入4種重金屬標準溶液做加標回收,質控回收率在85%以上,按照質控要求做10%的平行雙樣。經檢驗,待測元素相對誤差(RE)均<20%,相對標準偏差(RSD)均<15%。沉積物樣品置于通風處自然晾干,干后沉積物樣品置于干燥皿中。去除雜物和粗顆粒后,用瑪瑙研缽將其研碎并全部通過160目篩,充分混勻后取樣以供測定。樣品用原子吸收分光光度儀測定[13]。分析過程以國家土壤一級標準物質(GSS1-CSS8)為質控標樣,測試相對誤差<5% 。

圖1 采樣站位圖Fig.1 Sampling station map

1.2 數據處理與評價方法

1.2.1 水體毒性數據分析

生態風險評估(ecological risk assessment,ERA)是可以定量研究污染物生態危害的重要手段,概率生態風險評估法是目前表征環境中污染物生態風險的主要方法。概率法是利用物種敏感度分布(species sensitivity distribution,SSD)表征不同暴露濃度條件下受到毒性作用危害的物種比例,建立危害物種的毒性物質濃度與受影響物種的比例之間的定量關系[14]。

本研究采集重金屬對水生生物的毒理數據進行SSD的擬合。所需的數據主要來自美國EPA ECTOX 數據庫(http://www.epa.gov/ecotox/)和中國知網(http://www.cnki.net/),根據調查海域水生生物的文獻資料,篩選出本研究海域出現過的物種作為受試物種,急性毒性實驗數據主要選24~96 h的半致死濃度(LC50)和半效應濃度(EC50)。在篩選數據過程中,如果一個物種有多個符合要求的數據,取其幾何均值來代表該物種的生物毒性數據[14],構建SSD時至少需要4個毒性數據[15]。采用分析軟件Origin 9.0,選取最佳數學模型評價水體中重金屬的風險程度。本研究分別篩選了包括藻類、脊椎動物(包含魚類)和無脊椎動物(甲殼類、軟體動物)各類物種,分別獲得了Cu(38個)、Zn(26個)、Pb(28個)和Cd(37個)對應的毒性數據。為了整體分析研究海域不同重金屬對水生生物的影響,全部物種不細分。重金屬毒理數據及對應的物種見表1。

表1 不同水生生物重金屬毒性數據統計Tab.1 Toxicity data of heavy metals on aquatic organisms

1.2.2 水體生態風險評價

1.2.2.1 數據分析

本研究基于重金屬對水生生物的毒性效應以及重金屬在水體中的分布服從正態分布的原理,用統計學的方法定量其環境生態風險[16]。首先對水體中重金屬Cu、Zn、Pb、Cd的濃度以及相對應的重金屬生物毒性數據進行正態分布檢驗,檢驗方法采用Shapiro-Wilk法進行。然后按照重金屬毒性濃度值大小對受試物種的生物毒性數據進行排序,計算每個物種的累計概率[17-18]。將該累積概率與經對數轉化后的毒性濃度值擬合構建物種敏感度分布SSD曲線,分別得到累積概率為10%對應的急性毒性數據(SSD10)、累積概率為90%對應的暴露濃度(EXD90),受到風險的水體比例(PAF)。10%對應的急性毒性數據表示對10%的水生生物可以產生毒性作用的毒性閾值,可代表保護90%的水生生物的毒性閾值;90%對應的暴露濃度可作為生態風險評價中暴露濃度參考值,受到風險的水體比例表示超過10%水生生物受到重金屬毒性危害時的潛在風險水體比例[11]。本研究使用Origin 9.0對暴露數據和毒性數據進行曲線擬合。

1.2.2.2 風險表征

通過累積概率法,將經對數化處理的暴露濃度和經對數化處理的毒性濃度建立線性關系,利用統計圖直接分析重金屬對水生生物的影響程度,采用安全閾值(MOS10)表征暴露濃度和毒性數據的累積概率曲線重疊程度的大小[11]。MOS10越小,表明曲線重合程度越高,潛在風險越大。一般以MOS10為1作為界定風險程度,MOS10>1,表明風險較小,若MOS10<1,表明具有潛在風險[19]。計算方法為:

式中,SSD10為10%的水生生物受到影響時的污染物濃度;EXD90為污染物在水體中的累積濃度為90%時對應的暴露濃度。

1.2.3 沉積物重金屬污染潛在生物毒性

沉積物質量基準是基于生物效應數據庫(biological effects database for sediments,BEDS)推導出的[20-21],選用確定臨界效應濃度(threshold effect level,TEL)和必然效應濃度(probable effect level,PEL)作為兩個評價指標。當污染物中某種重金屬的濃度低于TEL時,意味著潛在生物毒性效應幾乎不會發生,污染物濃度高于PEL時,則潛在生物毒性效應發生頻率較高;如介于二者之間,潛在生物毒性效應會偶爾發生。PEDERSEN等[22]在沉積物質量基準的基礎上進一步發展出了毒性單位評價法(toxic unit,TU),毒性單位定義為毒性物質化學濃度與其對應的PEL值之比,并用毒性之和(∑TUs)來表征重金屬的綜合潛在急性毒性,∑TUs<4時可以視為無毒性,∑TUs>6時表明具有急性毒性。

2 結果與分析

2.1 表層海水中重金屬的含量

由于海洋環境復雜,海上單次調查數據存在一定概率上的誤差,不能非常準確的反映調查區域水體重金屬的真實風險水平,因此,為了提高風險評價結果的準確度,本研究使用的水體重金屬風險評價數據為2017—2019年3年每年5月調查的平均值。從平面分布看,靠近近岸的1號和2號站水體中Cu、Zn、Pb、Cd 3年平均濃度值相對較高。Cu、Zn、Pb、Cd 3年平均濃度由高至低依次為:Cu(3.60μg·L-1)、Zn(0.20μg·L-1)、Pb(0.18μg·L-1)、Cd(0.06μg·L-1)(表2)。

表2 文蛤養殖區水體重金屬含量Tab.2 Concentration distribution characteristics of water heavy metals in Meretrix meretrix culture area

2.2 海水重金屬生態風險評價

本研究收集和整理了4種重金屬的水生生物急性毒性數據組,表1中給出了對應的物種、毒性濃度以及經對數轉化后的數據。通過檢驗,這些毒性數據取對數后符合正態分布模型,經線性擬合后,獲得水體暴露濃度和重金屬毒性數據的回歸方程,得到累積概率為90%的暴露濃度、累積概率為10%的毒性數據和安全閾值(表3)。從表3可知,累積概率為90%對應Cu、Zn、Pb、Cd的暴露濃度分別為4.77、2.33、1.91、1.75μg·L-1;累積概率為10%對應Cu、Zn、Pb、Cd的急性毒性數據分別為4.81、2.51、3.13、3.52μg·L-1;由此計算得到4種重金屬的MOS10均大于1,說明4種重金屬對水生生物的短期生態風險較小。10%水生生物受到4種重金屬(Cu、Zn、Pb、Cd)毒性危害時的潛在風險水體比例分別為50.05%、25.38%、24.01%、19.09%,表明Cd發生不利影響的概率最低,生態風險最小,而Cu發生不利影響的概率最高,生態風險最大,反映了水生生物對不同重金屬濃度的敏感性差異。由此可見,文蛤養殖區水體環境中4種重金屬的生態風險從大到小依次為Cu>Zn>Pb>Cd。

表3 重金屬的毒性數據及暴露濃度擬合曲線參數和安全閾值MOS10Tab.3 Fitting curve parameters of exposure concentrations,MOS10 and toxicity data of heavy metals

2.3 表層沉積物中重金屬的含量及分布

與水體重金屬風險評價一樣,為了提高評價結果的精度,本研究使用的沉積物重金屬評價數據為2017—2019年3年每年5月調查的平均值。文蛤養殖區表層沉積物中重金屬含量如表4所示,各重金屬的平均含量分別為:Cu 24.20 mg·kg-1、Zn 479.05 mg·kg-1、Pb 36.06 mg·kg-1、Cd 0.34 mg·kg-1。

表4 文蛤養殖區沉積物中重金屬含量Tab.4 Concentrations of heavy metals in surface sediments

2.4 表層沉積物中重金屬污染的潛在生物毒性風險

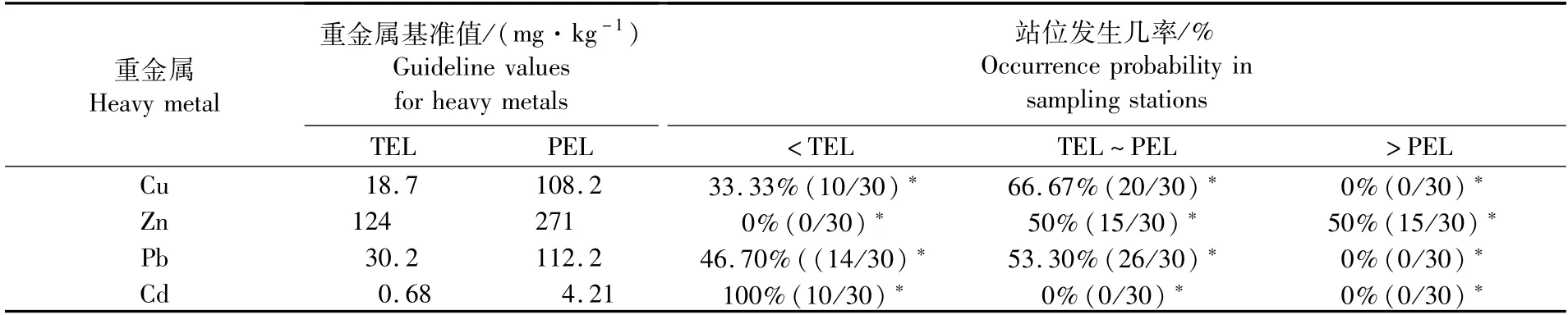

文蛤養殖區表層沉積物中3年各站位重金屬含量與沉積物質量基準中TEL、PEL的比較結果如表5所示,其中Cd在各站位的含量均低于TEL,表明各站Cd無潛在生物毒性效應;33.33%站位的Cu、46.70%站位的Pb無潛在生物毒性效應;66.67%站位的Cu含量、50%站位的Zn含量、53.30%站位的Pb含量在TEL~PEL之間,偶爾有潛在生物毒性效應;4種重金屬中僅有Zn的含量高于PEL,發生幾率為50%,表明在沉積物質量基準下,Zn潛在金屬生物毒性效應發生幾率較高。

表5 不同重金屬潛在毒性效應的發生幾率Tab.5 Probability of potential biological toxicity of heavy metals

沉積物樣品中污染物含量高于TEL時,長期暴露會產生毒性效應,含量高于PEL時,會產生急性毒性效應。圖2是養殖區10個監測站位表層沉積物中重金屬的TU和∑TUs值,由圖2可知,1號和2號站具有明顯的急性毒性(∑TUs>6),且∑TUs值主要由Zn貢獻,與上述Zn對生物的毒性效應發生幾率較高的結果一致,其余站位∑TUs值則均小于4,基本不會對水生生物產生急性毒性效應。

圖2 表層沉積物中重金屬潛在生物毒性Fig.2 Potential biological toxicity of heavy metals in surface sediments

3 討論

在復雜的海洋環境中,生物、化學和物理等作用會深刻影響重金屬的輸運和遷移[23]。本研究表明,啟東文蛤養殖海域水體中4種重金屬含量較低。由于該海域周邊未設有較大的工況企業,結合該海區較低的重金屬含量,說明研究區域水體未受明顯的重金屬污染。通過生態風險評價也可以看出,水體中4種重金屬對水生生物短期潛在生態風險較小。但整體上來看,近岸站位(1、2、3號)水體重金屬含量相對較高(表2),造成這種分布的原因主要是因為南通的海安與通州兩地電鍍、鋼絲繩和紡織染整企業較多[24],近岸接納了來自沿岸的工業生產排放、生活污水及農業用水或船舶排放等來源的重金屬污染物。離岸較遠的海域,陸源污染物進入海洋后,伴隨水體流動及較強的水體交換能力,陸域污染物發生了遷移和擴散,再加上水體的自凈作用,使得重金屬濃度較低[25]。

與水體中重金屬的分布類似,調查海域沉積物中4種重金屬的3年均值呈現近岸高于遠岸的趨勢,僅有近岸的1號和2號站具有明顯的急性毒性。與中國如東、膠州灣、寧波、廈門等貝類養殖區表層沉積物重金屬含量[26]相比較,啟東文蛤養殖區表層沉積物重金屬含量略微偏高,這可能與不同海域沉積物粒徑及水動力條件等海洋環境條件有關,特別是沉積物中有機物的含量,吸附在有機物上的重金屬可以穩定的固定在沉積物中,大量養殖生物排泄等行為會大大增加海域有機物的含量,沉積物中重金屬的富集率會因為溶解性有機物的增加而升高[27]。由于重金屬的持久性、高富集性和易于遷移性,重金屬易在生物體內積累并被放大,因此,即使是低濃度的重金屬也會對包括人類在內的生物構成潛在威脅[28]。4種重金屬顯示出的不同潛在生物毒性效應,與各自重金屬含量大小及重金屬的臨界效應濃度(TEL)有一定的關系。從表4和表5可以看出,Cd含量明顯低于TEL,Cu和Zn的含量要明顯高于TEL,Pb的含量與TEL相差不大。另外,不同重金屬的潛在生物毒性還受沉積物的粒度、沉積物中有機質含量、pH、氧化還原電位等諸多因素影響[29-30]。

重金屬對水生生物的毒性還受到重金屬形態的影響,水環境的pH值、鹽度等會直接影響水體重金屬的形態,改變重金屬的毒性[30-31]。今后的研究應充分考慮這些環境因素的影響,特別是關注各類生物在生態環境中的功能及作用,以進一步評估重金屬對水生生物的風險效應。