論“正常經營買受人規則”的對抗效力

——以《民法典》第403條、404條與406條的體系分工為視角

岳紅強,羅澤偉

(河南大學 法學院,河南 開封 475000)

“正常經營買受人規則”的對抗效力是指《民法典》第404條后半句:“不得對抗正常經營活動中已經支付合理價款并取得抵押財產的買受人”。在我國,正常經營買受人的對抗效力肇始于《物權法》第189條第2款,是對動產浮動抵押的特殊規定。《民法典》將該條的適用范圍擴及所有動產抵押,成為動產抵押的一般規定。“正常經營買受人規則”適用范圍的擴大,不僅降低了交易成本,提高了經濟效益,而且符合買受人、抵押人、抵押權人的心理預期,但該規范如何在整個動產擔保體系中得以適用面臨著困境。尤其是《民法典》第403條第2分句、第404條以及406條第1款第3句均規范了動產抵押物轉讓的情形,正常經營買受人何以“對抗”不無疑問。遇有動產抵押物轉讓的情形,抵押權是否受到影響,買受人所占有的標的物是否受抵押權的染指,涉及前述規范的體系分工。

一、“正常經營買受人規則”的規范構成

(一)規范目的

1.保障交易安全

就現代的擔保交易形式而言,動產擔保呈現出與不動產擔保并駕齊驅的態勢。[1]318基于此,《民法典·物權編》對動產抵押作出了制度調整。其中,“正常經營買受人規則”體現出對買受人的交易信賴與心理預期的關鍵考量。一般而言,抵押物經處分后受公示在先的抵押權追及,即“公示在先,權利優先”[2]148。正緣于此,《民法典》第406條第1款第3句規定:“抵押財產轉讓的,抵押權不受影響。”但這一結果會導致買受人取得的動產所有權喪失安定性。在正常的交易環境中,買受人有充分的理由信賴出售者在正常經營活動中具有所有權,其購買的商品沒有其它權利負擔,對買受人的正當期待和交易安全予以保護具有正當性。是故,“正常經營買受人規則”順應了動產抵押財產不斷擴大的趨勢,阻卻了動產抵押的追及效力。[3]69否則,動產抵押擔保也會旋即淪為正常經營的阻礙。

2.提高交易效率

就買受人而言,我國動產抵押的設立采登記對抗主義,買受人可以通過查詢知悉標的物是否存在抵押權。根據公示原則,對于已登記的動產抵押權,受讓人未查詢登記的則構成惡意,其取得的所有權自不可對抗抵押權。“正常經營買受人規則”旨在免除買受人的查詢義務(負擔),使交易重歸便捷。一方面,買受人在正常經營活動中,尤其在日常生活消費中,逐一對購置的標的進行登記查詢,必然延長交易周期,降低交易效率[4];另一方面,對買受人增設查詢義務存在固有的“履行障礙”因素。在現實生活特別是民事消費活動中,查詢動產登記狀況的行徑世所罕見。查詢義務需要通過“正常經營買受人規則”予以豁免[5],以保障交易暢通,提高交易效率。

就抵押人而言,其設定動產抵押的多為“庫存”。在經營活動中出售抵押財產(庫存),保持資金流通,是實現資金融通的根本途徑。庫存一旦設定抵押,抵押人就會面臨停止經營,如此則事與愿違、目的不達。[2]148在這一過程中,抵押權的追及效力雖得到緩和,但實際上抵押人持續經營并保持資力是對債權人債務清償的關鍵。誠如《擔保交易立法指南》(以下簡稱DCFR)所言,“正常經營買受人規則”的起始邏輯在于,其基于商業實踐合理推定抵押權人會授權擔保人不附帶擔保權地出售資產。[6]202故有論者指出,“正常經營買受人規則”實則是抵押人、抵押權人、買受人共贏的結果。[5,7]然而,無論“正常經營買受人規則”旨在保障交易安全抑或交易效率,皆應衡平三分利益,否則必然導致融資合同(擔保合同)交易成本提升,抵押權人的貸款動因自會大幅度降到底,如此則與“提高交易效率”的規范目的相悖。[8]

(二)構成要件

“正常經營買受人規則”的構成要件是引發對抗效力的法前提,對厘清《民法典》第403條、404條的體系分工、適用邊界頗具實益。誠如前述,“正常經營買受人規則”較《物權法》規定并無明顯的文字變化,僅在適用范圍上有所突破。在對“正常經營買受人規則”之構成進行解釋時,宜圍繞同其他動產擔保一般規定的聯動與協調而展開。此外,正常經營買受人對已辦理登記的動產抵押仍可免受追及。可見,正常經營買受人屬于抵押權人對抗效力之例外,宜作嚴格解釋。《民法典》與《關于適用〈中華人民共和國民法典〉有關擔保制度的解釋》(以下簡稱《擔保制度解釋》)分別從正反兩方面對“正常經營買受人規則”之構成予以規定,筆者秉持上述思路展開解釋。

1.正常經營活動

對于何為正常經營活動,《擔保制度解釋》第56條第2款第1句作出了正面規定,并結合相關學理作出如下解釋。首先,從主體看,出賣人意指經營主體,買受人則無特殊身份要求,也即“正常經營活動”是指擔保人的正常經營活動。[9]關于經營者是否應具備經營資格,存在肯定說[7]與否定說[10]立場。筆者贊同否定說,即一般經營項目可由市場主體自主選擇[11]535,營業執照不能構成對其行為能力的限制,更不宜藉此減損對受讓人的正當保護。其次,從經營范圍看,《擔保制度解釋》第56條第2款將經營范圍限于營業執照明確記載的經營范圍,該規定未免過于嚴苛,徒增買受人查閱經營范圍之慮,有悖提高交易效率之旨趣。筆者認為對出賣人正常經營活動之界定,營業執照之經營范圍僅起參照作用,關鍵在于經營范圍是否存在“異常”。最后,經營活動主要是買賣行為。關于經營活動是否應限于買賣活動,有論者主張經營活動包括設定擔保在內的經營性行為。[12-13]對此,司法實務持否定立場,筆者表示贊同。從文義看,抵押權人自不等同于買受人;關于經營者另行設定抵押或其它擔保,宜適用擔保物權的統一實現規則(《民法典》第414條)。

2.已支付合理價款

價款的支付系證據證明問題,法官無需過多的心證即可認定。關于價款是否必須支付,比較法上采不同立場。美國《統一商法典》(以下簡稱美國UCC)、DCFR規定無需價款的支付;《歐洲示范民法典草案》則要求支付價款。[5,8]若買受人與經營者的買賣合同項下僅約定了合理價格即可對抗抵押人,則抵押人可通過低廉的成本“脫保”,造成道德風險。我國采后一種立場,以防止抵押人與他人合謀欺詐。[14]436關于價款是否合理的認定,尚需進一步澄清。基于司法適用的可操作性和規范的同一性考量,價款合理應當與善意取得的合理價款作同義解釋,《物權編司法解釋》[2020]24號第18條可資參照。此外,各種替代金錢的給付無疑是買受人與經營者關于履行方式的變通,支付價款應包括此種情形。

3.取得抵押財產

所謂取得,意指買受人基于物權變動規則成為抵押財產的所有權人。[7]既然抵押權人不得對抗正常經營買受人,若買受人僅為債權人就可對抗抵押權人,自與擔保物權的優先性相悖。申言之,抵押權人與買受人間的“對抗”系物權人間的對抗。關于買受人是否實際占有抵押財產,有論者指出,買受人必須為抵押財產的直接占有人。[15]司法實務中,法官也著重審查現實交付與實際占有的認定。亦有論者指出,買受人取得所有權即為已足,關于是否實際占有并不重要。[5]筆者認為,“正常經營買受人規則”與善意取得既在價格合理要件上與善意取得之合理價款作同義解釋,此處仍應與善意取得之交付規則相協調,僅需排除占有改定之適用即可。

4.買受人須善意

對于“善意”,《民法典》第404條并未言及,但對善意的認定仍屬必須。從域外立法來看,美國UCC以及DCFR均對買受人的善意作出了規定。[7]《擔保制度解釋》第56條第1款所列舉的幾項排除情形尚不足以涵蓋全部情形,須借助善意的認定彌補法律規制的不足[5],但關于善意的認定,學界尚存分歧。有論者指出,善意應指不知其買賣行為會損害抵押權人權益,單純的知悉抵押權存在不能構成“惡意”。[16]亦有論者指出,買受人知悉其買賣行為違反抵押權人與經營者之間關于禁止轉讓抵押財產的特約時(下簡稱“特約”),即可排除善意。[9]筆者認為,此處的“善意”指受讓人信賴擔保人可無負擔地轉讓擔保財產,即擔保權人放棄了擔保權益。

5.排除適用情形

《擔保制度解釋》第56條列舉5項異常交易情形,以排除“正常經營買受人規則”的適用。有論者指出,遇有此種情形,買受人的查詢義務不能豁免[17]485,擬以查詢義務的視角阻卻該規則的適用。筆者認為,凡此列舉情形實際是“正常經營活動”的反面列舉,屬“正常經營活動”的認定范疇,因“正常經營活動”的構成要件未滿足,故排除該規則適用。此外,買方實際有能力對賣方作出判斷。[18]724易言之,買方有能力選擇正常的賣方。

(三)法律效果

從該規則規范構成本身來看,《民法典》第404條已言明:“以動產抵押的,不得對抗正常經營活動中已經支付合理價款并取得抵押財產的買受人。”抵押權人不得向買受人主張行使抵押權,買受人取得無負擔的所有權。易言之,抵押權人的抵押權歸于消滅。

從整個動產擔保體系來看,《民法典》第406條規定,抵押財產轉讓的,抵押權不受影響。當轉讓抵押財產的規定遇有“正常經營買受人規則”時,抵押權是否不受影響,或買受人能否對抗?此外,《民法典》第403條規定,未登記的抵押權不得對抗善意第三人;反之,已登記的抵押權可以對抗第三人。此第三人是否包括正常經營買受人,不無疑義。下文將對此予以闡述。

二、阻卻追及效力:“抵押權不受影響”與正常經營買受人

《民法典》第404條與第406條構成法條競合關系。它們的法律效力不同,因此需探析兩者間的排除或優先適用問題。針對同一位階之法條間是否有一個法條優于另一個法條受適用的問題,應視具體情形適用后法優于前法或特別法優于普通法的原則。[19]347第406條與404條均系新訂法條,無前一原則適用可能,故本文就第404條與第406條之普通與特殊關系予以證成。

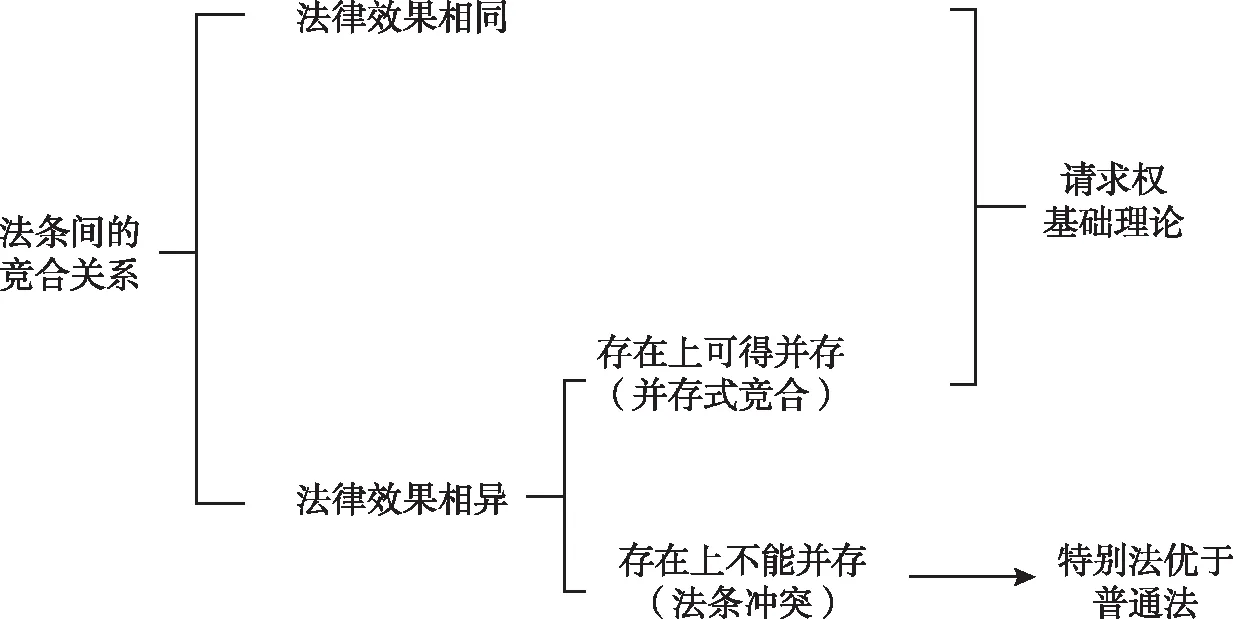

(一)404條法律效果的互斥性

誠如拉倫茨教授所言,不少法條的構成要件彼此會全部或部分重合,因此同一案件事實會被若干法條涵蓋,人們將這種情況稱為法條的競合或聚合。[20]340法條競合所產生問題的重要性,隨著系爭法條所規定之法效力是否并容而異。[19]343若兩個法條恰好規定了相同的法律后果,則這種競合不存在問題。遇此情形,多以請求規范競合或請求權競合理論來協調法條間的不一致規定。[19]344若規范同一事實之數法條所規定的法律效果不同,則其中某一法條是否會排除另一法條而適用,便有構成問題的可能。若規范同一事實的法條所規定的法效果在性質上能夠并存,則并不產生其中之一排除適用的問題,故有論者謂之“并存式競合”;[21]136若數種規范規定的法效果在性質上不能并存(法條沖突),則數種規范中只有一種可以適用。[19]345此時,必須有解決準則決定在個案中適用哪個法律后果。[21]136就同位階法條間的邏輯沖突(后詳)而言,其解決準則是特別法優于普通法。申言之,在法效果迥異且在存在上不能并存時,邏輯上的普通與特殊關系才會必然排斥一般規范的適用。若不如此,特殊規范就完全沒有適用領域。[20]340(圖1)

圖1 法條間的競合關系

就第404條和第406條的關系而言,轉讓抵押財產這一事實分別受兩個法條規范。相對于抵押財產轉讓這一事實,二者處于競合狀態。而這兩組規范在法律效果上的規定相異,第406條規定“抵押權不受影響”,承認抵押權的追及效力;第404條規定似阻卻了抵押權的追及效力。可見,這兩組規范規定的法律效果不同且互相排斥,只有其中之一可被適用。故而,第404條與406條須通過特別法優于普通法的原則處理。

(二)404條邏輯構成上的特殊性

第404條與406條間的沖突關系須借特別法優于普通法的原則消解,因此有必要對法條間“特別—普通”關系予以認定。為了使特別法優于普通法之原則在適用上不受干擾(與請求權基礎理論)、在了解上沒有混淆,認定法條間的“特別—普通”關系,應對單純的邏輯判斷予以修正。惟在法條間規定的法律效果依規范評價為存在上不能并存時,才可進一步認定法條間的“特別—普通”關系。[19]349

第404條與第406條的法律效果屬“存在上不能并存”之情形。茲在法條間特殊性的認定上,存在構成要件重合程度標準與“效力范圍”標準。就構成要件重合程度而言,通常情形下,普通法構成要件所具備之特征盡為特別法所包含,其規范意義上的特征愈多,則重合的可能性愈低,常會出現交集狀態。[19]350就第406條第3句的規范構成而言,“抵押財產轉讓的”系其唯一的規范特征;就第404條規范的構成而言,不僅包括對“抵押財產轉讓”過程的交易細節,如支付合理對價、取得所有權等,還包括對轉讓對象的限定——動產抵押。遇此情事,要件多者之適用性優于含要件少者[19]351,《民法典》第404條應優先適用。若以效力(適用)范圍大小為標準,第406條泛泛言及“抵押財產”,而第403條限于動產抵押。可見,就抵押財產轉讓這一事實,因事項之不同而有不同規定,遇有動產抵押財產轉讓之情形應優先適用第404條。故有論者指出,由于其適用范圍更為狹小,特殊規范始終可以排除一般規范的適用,也就是說一般規范被特殊規范限制。[20]340

綜上,第404條與第406條第1款第3句屬于法條競合關系,因二者法律效果互斥(存在上不能并存),應依特別法優于普通法原則處理,即在一項制度內部也可能涉及一般規定與特殊規定。[22]116立法者雖承認“正常經營買受人規則”構成“抵押權不受影響”的例外,買受人取得沒有權利負擔的財產,抵押權人不能追及該財產[23]682,但對該論斷并未證成,特別法優于普通法可為之補全解釋路徑。此外,第406條所言及的“抵押財產”文義雖包括動產抵押與不動產抵押,實則其效力(適用)范圍僅限于不動產抵押之情形。故就整個抵押擔保體系而言,抵押權的追及效力(第406條第3句)被有限地承認,即在不動產抵押場合得以貫徹。

三、消滅原有抵押權:“登記對抗主義”與正常經營買受人

(一)動產抵押權已登記的情形

依403條第2分句之反對解釋,動產抵押已登記的,可以對抗善意第三人。已登記之效力主要涉及優先性的判斷問題。[24]動產抵押之設立,依抵押合意即為已足,但并不足以完全對抗他人對擔保物的權利主張。故動產抵押登記之效力絕非增益抵押權人對物之支配,而在于取得全面排除他人對物權利主張的優先性地位,即登記為競存權利之間的優先順位提供客觀依據。[25]但在抵押人與買受人竟存的情形中,依然貫徹該優先性顯有不妥。依第395條第1款第(3)項,原材料、成品、半成品皆可設定動產抵押。這些財產在性質上屬于“庫存”,是出賣人在正常經營活動中開展交易的客體。若抵押權人向買受人主張抵押權,將會產生買受人在“正常交易”時查詢登記的心理強制。

然正常經營買受人應無查詢登記的對己義務。從現實層面看,現代動產擔保交易法多采聲明登記制,我國亦采此立場。[26]該制度背景下,僅憑抵押登記并不意味著當事人已經設立擔保權[25],即在登記對抗主義之下,登記并不產生公信力問題。[27]397對于擔保權是否實際存在,尚需進一步征信。[25]這種“查詢+盡調”的交易準備能否施加于買受人,關鍵看買受人面臨的動產交易是否異常。若在“正常經營”范圍內仍設定買受人前述交易程式,使得買受人每一筆交易皆“重大且審慎”,與其說有違交易效率和交易習慣,不如說已突破社會容忍范圍。亦有論者認為,依托在線登記系統的建立,查詢成本有了質變性降低,宜肯定買受人的查詢義務。[15]筆者認為,查詢便宜程度的變革仍不宜迫使買受人改變交易觀念。申言之,在線登記系統的受眾為“需要”查詢的買受人,絕非“都要”查詢的買受人。是故,認為正常經營買受人無查詢義務具有理論與現實上的正當性。

既然正常經營買受人并無查詢義務,蓋其并不在第403條“善意第三人”之列。在“占有即所有”的制度背景下,占有僅是所有權之表征,買受人根據占有外觀難以判斷標的物是否存在權利負擔,故在交易中未查詢動產抵押登記者應作惡意認定。[2]146可見,“善意第三人”之“善、惡”劃分以查詢義務之“履行”為標準。此外,二者在善意理解上亦屬迥同。“善意第三人”之善意的認定以第三人對抵押權存續是否知悉為標準,若第三人知悉當事人間簽訂了動產抵押合同,仍可構成“惡意”;正常經營買受人之善意是指不知且不應知擔保權人不允許無負擔地轉讓擔保物。可見,第403條的“第三人”不包括正常經營買受人[24],已登記之抵押權不得對抗正常經營買受人,買受人無負擔地取得動產所有權。在《物權法》背景下,正常經營買受人構成登記對抗主義的例外并無疑義。其理由在于,浮動抵押辦理登記后,發生絕對的對抗第三人的效力,風險將轉嫁至買受人頭上,動產浮動抵押之立法目的——利于設定動產浮動抵押的民事主體開展經營活動,對已登記動產浮動抵押的對抗效力予以限制——也將落空。[14]434然而,在《民法典》背景下,登記對抗主義與“正常經營買受人規則”均系動產抵押的一般規范,各有其立法旨趣。與其展開不同立法目的間的價值衡量,不如直接對第403條的“第三人”展開解釋論作業,將正常經營買受人排除在外。

(二)動產抵押權未登記的情形

對于遇有抵押權未登記之情勢,“正常經營買受人規則”可否適用,學界主要存在三種立場。第一種立場,僅適用403條即可,《擔保制度解釋》第56條便持此立場。[17]486第二種立場,認為無論是否辦理抵押登記,均需適用第404條。[16]第403條有關善意第三人之規定囿于“非正常經營場合”。[28]1080第三種立場,認為二者應當補充適用。由于“正常經營買受人規則”與善意第三人之構成不同,在抵押權未登記之場合,二者應是相互補充關系。[5]筆者贊同第二種立場,即在動產抵押權未登記之情形中,對正常經營買受人仍應適用第404條保護,第403條關于善意第三人的規定限于“非正常經營場合”。第一種立場和第三種立場的共同點在于,均認可善意第三人的規定可適用于正常經營買受人,以實現對買受人的保護。筆者認為,善意第三人規則在抵押權未登記之情形下不宜適用。

首先,善意第三人若適用于正常經營范圍,將造成買受人與抵押人之間的利益失衡。在優化營商環境的背景下,宜在規則層面提升整體效率,即不應僅著眼于買賣合同的交易效率,亦應兼顧融資合同。根據“債權人權力”理論,債權人群體的權力影響信貸市場的發展,當債權人可以順利收回借款或獲得抵押品時,債務人獲得貸款也更為便利。[29]192然而,善意第三人(尤指買受人)規則及“正常經營買受人規則”均側重對買賣合同的保障。若對該兩種制度不加區分地并用(補充適用),與其說實現了對買受人的充分保護,不如說是對債權人利益的過度剝奪。

其次,正常經營買受人范圍內適用善意第三人規則,宜引發道德風險。誠如前述,買受人成為善意第三人并不以支付合理對價為要件,若抵押人在正常經營活動中與買受人虛構合同并交付,使得擔保物“脫保”(不得對抗),恐使抵押權人遭受不利。我國僅在“正常經營買受人規則”中規定以支付合理對價為要件,對僅支付少數對價或未支付對價之“正常經營”買受人亦無保護的必要[30]436,旨在化解道德風險;對善意第三人的認定未言及價款之支付,恐難將支付視為要件。可見,我國的善意第三人規則更易于為擔保人與買受人所利用,以阻卻抵押權人的優先權。

最后,從域外經驗來看,尤其是美國UCC第9編關于“正常經營買受人規則”的適用,既不區分一般動產抵押與浮動抵押,亦不區分是否登記(完善),實際上區分的是交易客體,即買受人購買的是庫存還是生產設備。前者適用“正常經營買受人規則”,后者適用善意(第三人)買受人規則。[16]49-50我國動產擔保制度同美國UCC有高度的相似性,如我國《民法典·物權編》同時構建了善意第三人(買受人)與“正常經營買受人規則”。蓋在二者適用關系上,美國UCC立場可資借鑒。

可見,當動產抵押權人與擔保物買受人競存時,在正常經營活動范圍內,無論抵押是否登記,正常經營買受人的對抗效力均應得到貫徹。該“對抗”宜理解為轉讓的擔保物附著的擔保權益消滅。[31]誠如前述,正常經營買受人已取得無權利負擔的財產,相應的,轉讓的擔保財產之上附著的抵押權亦歸于消滅。僅當買賣動產抵押物之行為發生在“非正常經營活動”范圍時,抵押權可“登記對抗”善意第三人(買受人)。

四、結語

“正常經營買受人規則”旨在確保交易安全與提高交易效率,使買受人得以對抗動產抵押權人。但對“正常經營買受人規則”的闡釋,不應僅以買受人視角,而宜著眼于衡平買受人、抵押人、抵押權人三者間的利益。換言之,旨在保障之“交易”既包括擔保交易,也包括買賣交易。故對“正常經營買受人規則”的構成要件宜采嚴格解釋立場。買受人想取得正常經營買受人之法律地位,產生對抗效力,有待嚴格要件的檢討。就其對抗效力的邊界,置于規范本身恐難以廓清,須以第403條、第404條及第406條的體系分工為視角。第404條與406條系普通法與特別法關系,就動產抵押財產轉讓宜優先適用特別規范——第404條,即“抵押權受到了影響”,抵押權的追及效力被正常經營買受人的對抗效力阻卻;第406條主要適用于不動產抵押。就第404條與403條而言,在正常經營活動范圍內,無論動產抵押是否登記,均應適用第404條,即正常經營買受人取得無擔保的財產,原有抵押權歸于消滅;第403條之適用囿于“非正常經營范圍”。