疫情常態化背景下金融行業轉型研究

趙敏璋 張春輝

(北京電子科技職業學院 北京 100176)

2018年4月,習近平總書記在致首屆數字中國建設峰會的賀信中強調“加快數字中國建設,就是要適應我國發展的新歷史方位,全面貫徹新發展理念,以信息化培育新動能,用新動能推動新發展,以新發展創造新輝煌。”

2020年初新冠疫情爆發,疫情的持續蔓延對金融業造成了一定的影響。隨著疫情的常態化,金融行業也在探索新的改革和突破。在疫情常態化背景下,金融科技如何助推金融業轉型;數字化轉型又該如何助推金融業的可持續發展呢?

1 宏觀視角下疫情變化對金融業的影響

新冠疫情對金融業的影響是后置、緩慢且深遠的。眾所周知,金融業如果脫離了實體經濟就像是海中泡沫,一戳就破,也像是空中樓閣,一推就倒。新冠疫情在一定程度上影響了國與國之間的貿易往來,阻止了正常社會活動的開展,降低了消費者的消費欲望和消費能力,同時在一定程度上打擊了各實體行業。

首先,對于銀行業來講,新冠疫情的影響在2020年的金融業年度報告中體現得還不是那么明顯,但是在2021年各大銀行貸款損失計提當中已經完全體現出來。由于新冠疫情進一步影響實體經濟,一方面,很多企業生存艱難導致無法及時償還銀行貸款,從而增加了銀行壞賬率。另一方面,由于資金短缺,增加了企業向銀行借貸的概率和借貸金額,以期可以渡過這段艱難的日子。

其次,對于保險業來說,無論是人身險、健康險還是財產險,長期都將因低利率環境持續、金融監管和經濟復蘇緩慢而偏向負面或不明朗。疫情導致失業人口增加,參保人數會有比較直接的降低。中國的保險業市場相較全球還是一個比較年輕的市場,正處于上升發展期,因此受疫情影響相對較輕。

最后,對于依托實體經濟的證券業來說,則會出現短期內大幅下滑,長期趨于平穩,最終結果不明朗的現象,基本上和實體經濟的走向是一致的。在虛擬的證券經濟看似還在增長的同時,實體經濟情況不容樂觀,潛在的金融泡沫正在世界各地形成。

2 金融業在疫情常態化背景下的轉型

2.1 金融科技助推銀行業轉型

新冠疫情對于銀行業的影響主要體現在兩個方面:一方面,除了壞賬率及財務成本的增加外,還有可能由于“蝴蝶效應”和“多米諾骨牌效應”而放大風險系數。全球經濟是一個共同體,每個主體之間的依存度將會變得越來越高,微小個體的變化也會導致長期連鎖反應。另一方面,現階段銀行業還是主要依靠網點生存和經營,在疫情的影響下,各個網點將無法發揮其價值,這也是亟待解決的問題。

疫情常態化背景下,金融科技將會通過以下幾方面幫助銀行業從前端和后端共同實現數字化轉型。

首先,從整體上看,隨著疫情常態化的發展,各大銀行在新技術革命浪潮的帶領下,加快從疫情初期的智慧銀行向數字化銀行的轉變及向未來銀行時代的演進。正如《銀行3.0》(Bank 3.0)的作者布萊特·金說:“未來的5G技術將促進銀行變得更加實時,到了2025年,將會有更多的人每天使用電腦、智能手機、語音和AR技術處理他們的錢,而不是到分支機構網點。與5G同時到來的還有刷臉支付、生物支付、區塊鏈技術等身份驗證方式。”

其次,在風險控制方面,隨著疫情常態化的發展,銀行業進一步加快了智能風控的發展進程。智能風控在極大程度上豐富了傳統風控的數據維度,商業銀行通過金融科技手段對借款人行為、社交、關聯網絡等海量數據進行深入分析,可以有效揭示客戶行為特征和信用風險之間的關系,提高信貸管理全過程的風險控制效率。但是我們也要注意到,金融科技是一把雙刃劍,它在助力風險控制的同時,也增加了金融風險的隱蔽性、突發性、系統性和破壞性,因此對金融科技可能引發的風險要早重視、早研究、早預防、早處置。

再次,在營銷方面,銀行業也在持續加快實現數字化轉型。從疫情初期以營業網點為中心轉移至疫情常態化背景下以客戶需求為中心,使得營銷更加精細化和個性化。科技賦能后的銀行將會以大數據、人工智能等技術為基礎,培養自身構建數據的關鍵能力,多維度挖掘客戶信息,充分應用大數據營銷和數字化銷售管理等工具,為客戶提供個性化服務及千人千面的智能溝通。

最后,在疫情常態化背景下,銀行業將持續進行數字化轉型,加速線上線下融合的速度,未來的銀行網點將規模化應用智能排班等工具,同時強化銀行網點與周邊生態、社區的交互,致力于為客戶打造物理渠道、虛擬渠道和數字渠道的銀行體驗。

2.2 證券行業的數字化轉型

近年來,以大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等為代表的數字技術日趨成熟,為證券行業探索“新業態、新模式”創造了條件,疫情防控催生金融服務線上化需求,為證券行業數字化轉型發展提供了契機,隨著疫情常態化的發展,證券行業數字化轉型也在進一步推進。

證券公司從最初的證券大廳,通過交易員打電話進行交易,到PC端階段,股民大量使用電腦進行股票查詢,再到移動端的興起,第三方平臺托管交易的發展,例如同花順等交易軟件,截至2016年,證監會要求每個證券機構必須有自己的交易軟件,至此,各大證券機構開始重視并開發自己的交易軟件。隨著證券機構交易軟件開發程度與其KPI考核和證券公司評級的掛鉤,證券公司的信息化進程逐步發展,例如國泰和華泰等在國內走在前列的證券公司,都有著規模龐大的信息部門和信息團隊。

但在疫情初期,一方面,各大證券公司的信息部門更多的是解決當下的問題,例如推薦用戶購買什么樣的產品和評估客戶的風險承受能力如何等,而沒有長遠的規劃。另一方面,在交易功能上,證券公司的交易軟件僅是讓用戶可以進行交易,而沒有從這個交易數據背后挖掘更多的東西。例如,用戶的交易習慣、交易行為、留存數據、用戶畫像等,而我們從用戶的交易頻次和交易時間可以大致推測出他是否在職,生活習慣怎么樣;從交易行為可以看出用戶的投資風格,是長線還是短線,是激進還是保守;從留存數據可以看出這個用戶到底還有多少潛力可以挖掘;從以上三種數據可以得出一個比較精準的用戶畫像。

隨著疫情常態化的發展,證券公司在人才上逐步加大了信息出身的高管比例;在證券公司的運營及發展中,更多結合了大數據等金融科學技術手段和數字技術的應用,進一步促進了證券行業的數字化轉型。在疫情常態化背景下,證券行業的轉型主要體現在以下幾個方面:

首先,在不同券商數據共享方面,目前上海證券交易所正在推動此類型的項目,要求各大券商將數據傳輸至上證云平臺,希望逐步實現整個證券行業的數據共享,這有利于快速識別問題客戶和進行更大規模的數字化轉型。

其次,在證券交易方面,隨著證券行業數字化轉型的發展,智能自動交易將逐步替代人工交易。智能自動交易下,證券公司將在系統內部設計交易邏輯和規則,并向用戶開放,任其選擇;也可以提供個性化定制服務,為有不同需要的用戶專門設計個性化交易方案;甚至可以對符合條件的用戶開放自定義模式,讓其自主選擇交易模式和交易邏輯。例如,在系統內部設置均線買入法,通過K線比對進行交易,那么系統就會根據用戶設置的參數,結合現在市場上的K線圖進行操作,完全不需要人工操作。如果之后用戶想要更改模板,也可以直接在系統中進行操作。同時,這種智能自動交易的軟件必然會有機器學習的功能,可以不斷優化升級,完善自身交易策略。

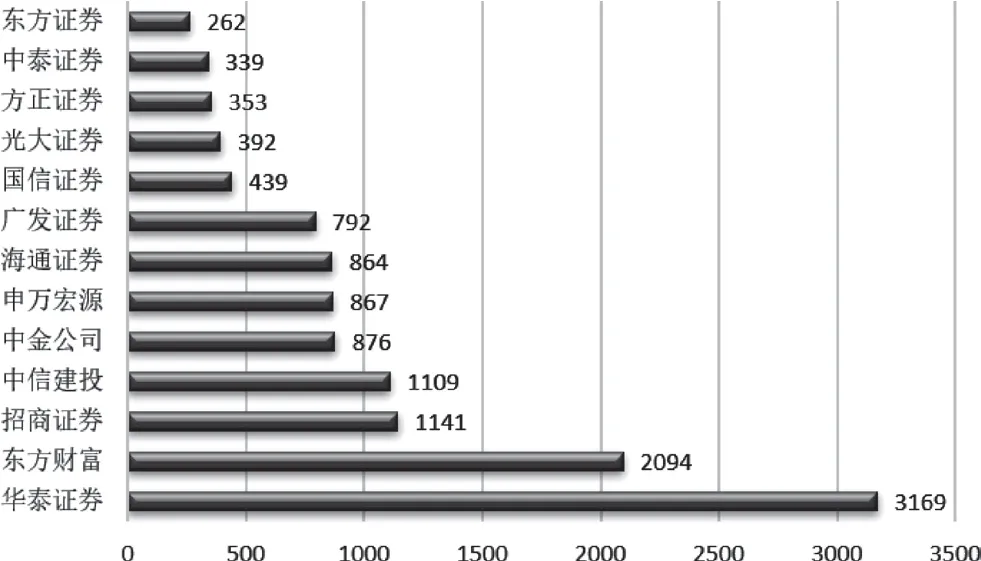

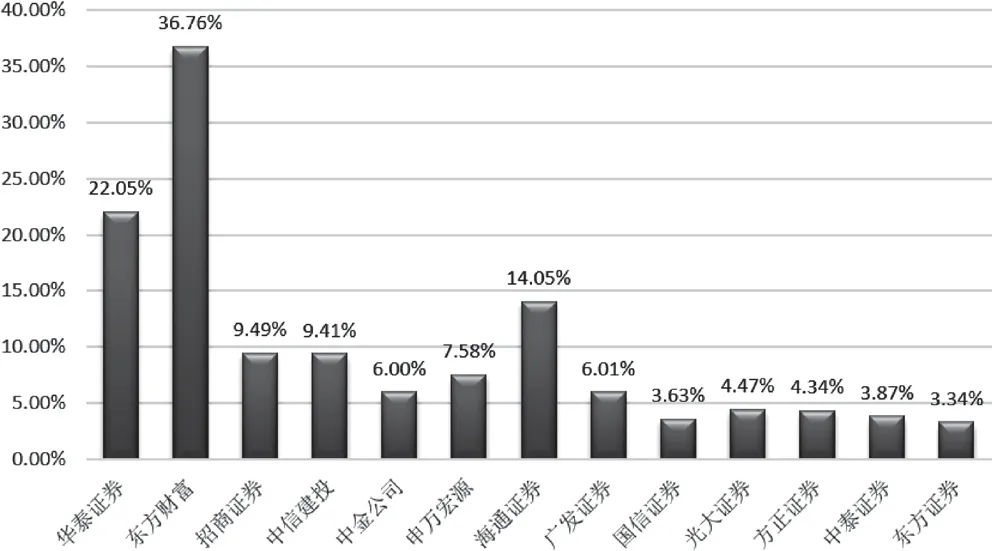

最后,隨著證券行業數字化轉型的加速,各大券商將金融科技建設提高至戰略高度。2021年,主要上市券商對金融科技投入的重視度有大幅攀升,其中華泰證券、中金公司、招商證券、海通證券和中信建投五家上市券商對金融科技的投入超過10億元,如圖1所示;而在2020年和2021年金融科技投入同比變動幅度上,中金公司達到了105.3%。在金融科技人才數量上,如圖2和圖3所示,華泰證券、東方財富、招商證券和中信建投四家券商研發人員數量超過1000人,其中東方財富的研發人員數量占總員工比重高達36.76%。

圖1 上市券商2021年與2020年金融科技投入數額比較

圖2 上市券商2021年研發人員數量

圖3 上市券商2021年研發人員占總員工比重

2.3 疫情常態化對保險業轉型的影響

在傳統的線下代理人模式中,保險業務員的日常工作是面對面進行的,例如拜訪客戶、培訓及簽約等,因此新冠疫情給保險代理人展業方式帶來了極大的沖擊。在新冠疫情初期,保險行業整體上降低了線下代理人模式的占比,轉而通過提高線上互聯網保險的比例拓展業務。在疫情常態化背景下,保險業進行數字化轉型的手段有以下幾個方面:

首先,在獲客方面,縮減傳統的線下拓展業務和科技巨頭。例如,與騰訊等企業進行合作,發揮互聯網企業的流量作用,通過公眾號、小程序等載體,為保險業務進行導流。

其次,在服務方面,加強保險公司產品網站的投入,推動網頁簡潔化,從而提高用戶的體驗感及滿意度;繼續完善App相應功能并大力進行推廣。例如,已有多家公司上線智能客服業務,為客戶提供7*24小時無間斷高效服務,以加強銷售與服務支持;各公司也在積極探索投保、回訪、理賠、繳費、咨詢等保險全流程在線服務體系。

再次,在產品設計上,由于新冠疫情導致客戶需求個性化比例增加,原本同質化嚴重的產品無法繼續得到客戶的青睞,因此保險企業通過數字化AI重新設計并升級產品,突出客戶需求及產品差異化,從而創新產品,達到符合客戶需求,增加客戶黏性的目的。

最后,在理賠方面,新冠疫情初期,核保理賠的問題在于時效比較緩慢、自助理賠又處于初級發展階段,市場反饋并不理想;在電子化的道路上項目較少;客戶沒有便捷的查詢手段,導致負面情緒積累比較大。疫情常態化背景下,促使保險行業利用金融科技手段改變理賠方式,通過技術賦能提供合理的解決方案。例如,對于核保理賠方面,應用智能核保引擎、反射性問卷、醫療文本自動識別、智能理賠和大數據應用等,通過這些技術的應用提高理賠效率;對于客戶服務方面,可以搭建增值服務平臺、擴充服務項目,同時加強服務宣傳推廣,最終實現效率的提高和使用者滿意度的提高。

3 結語

雖然新冠疫情給金融行業造成了一定的影響,但在疫情常態化背景下,金融行業可以此為契機,加快數字化轉型的腳步,從疫情初期僅借助科技化手段進行經營,轉向利用大數據及AI獲客,立足于客戶,服務于客戶;利用金融科技手段進行產品的創新,同時改善和提高運營效率,真正實現全行業的數字化轉型,用新動能推動金融行業的高效發展與可持續發展。