甘肅張家川出土宋代買地券四方及文字考釋

李翀

(張家川回族自治縣博物館,甘肅 張家川 741500)

買地券是流行于宋代的一種墓葬冥器,作為陪葬品,放于墓室、甬道或近墓門處,是親屬替亡者在陰間買下棲息之處的契約文書。近年來,甘肅張家川出土了一批宋代買地券,現(xiàn)收藏于相關(guān)博物館,其重要價值未引起相關(guān)研究者的注意,茲釋文轉(zhuǎn)錄如下,并就相關(guān)歷史、文化習語略加考釋,并談?wù)勂湮幕瘍r值,不當之處,請批評指正。

1 買地券現(xiàn)狀及釋文

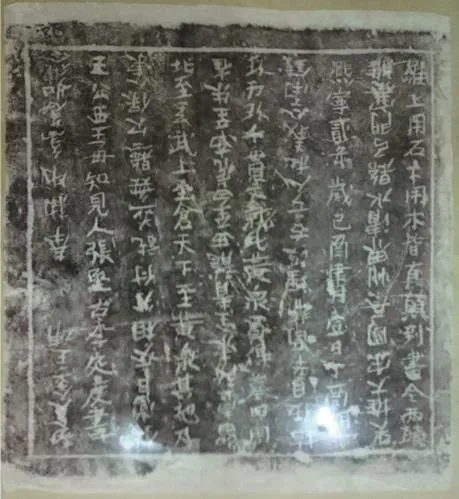

煦寧二年杜義買地券(圖1),灰陶質(zhì),現(xiàn)藏于張家川回族自治縣博物館。出土于該縣恭門鎮(zhèn)麻崖村,呈正方形,邊長31厘米,厚7厘米。券面光潔,字跡清晰,券文從右向左陰刻,一行順書,一行倒書,交錯排列,共10行,滿行14字,共147字,券文如下:

圖1 杜義買地券

維上用石,下用木,皆真顛倒書,令兩頭具。惟大宋國秦州界清水縣弓門寨,維熙寧二年歲己酉肆月一日丁酉朔二十五日辛酉,葬埋歿古亡人杜義,今用錢九萬九千貫交此黃泉,買得墓田周留一所。東至青龍,西至白虎,南至朱雀,北至玄武,上至蒼天,下至黃泉。其地及錢當日交相分付訖,并無懸欠。保人東王公、西王母。知見人張堅固、李定度,書契人金主補,奉敕用,急急如律令。

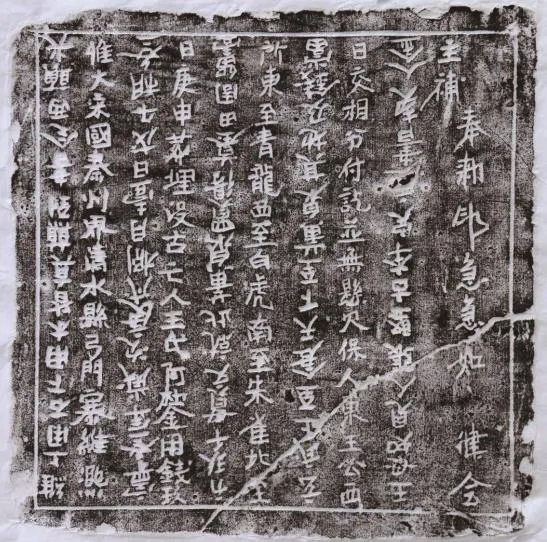

煦寧三年王氏買地券(圖2),灰陶質(zhì),現(xiàn)藏于天水市張家川縣云鼎陶文化博物館。呈正方形,邊長33厘米,厚5.5厘米。券文從右向左陰刻,丹書書寫,一行順書,一行倒書,交錯排列,券文11行,共計149字,券文如下:

圖2 王氏買地券

維上用石,下用木,皆真顛倒書,令兩頭具。惟大宋國秦州界清水縣弓門寨,維熙寧三年歲次庚戌八月一日戊午朔三日庚申,葬埋歿古亡人王氏阿□,用錢九萬九千貫文,就此黃泉買得墓田周留一所。東至青龍,西至白虎,南至朱雀,北至玄武,上至蒼天,下至黃泉。其地及錢當日交相分付訖,并無懸欠。保人東王公、西王母。知見人張堅固、李定度,書契人金主補,奉敕用,急急如律令。

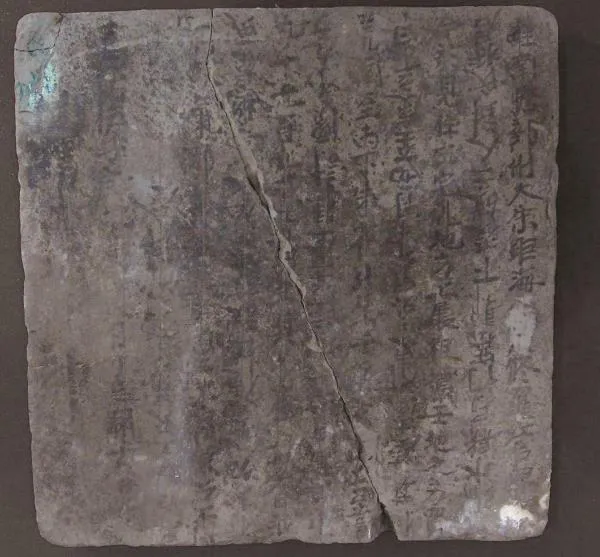

宋代劉符君買地券(圖3),灰陶質(zhì),具體年代不詳,現(xiàn)藏于張家川回族自治縣博物館。出土于該縣恭門鎮(zhèn)城子村。正方形,邊長30.5厘米,厚5厘米。券文用墨書寫,從右向左陰刻,一行順書,一行倒書,交錯排列,券文后半部分漫漶不清,券文如下:

圖3 劉氏買地券

惟南贍部州大宋距海□□修羅管界□清水縣弓門寨郭下沒故亡人劉氏符君,今于見住空宅兆地,方工展祖墳主地之方賣得墓塋一所,東至甲乙青龍,西至庚辛白虎,南至丙丁朱雀,北至庚辛玄武,上至蒼天,下至黃泉, 計價□九萬九千九百九十九貫文 急急如律令

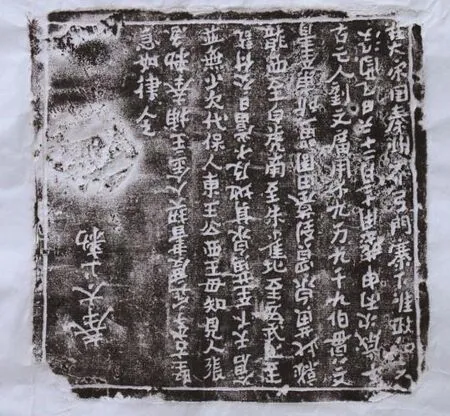

政和六年劉文廣買地券(圖4),灰陶質(zhì),現(xiàn)藏于天水市張家川縣云鼎陶文化博物館。正方形,邊長30.5厘米,厚5厘米。券面光潔,從右向左陰刻,丹書書寫,字跡清晰,一行順書,一行倒書,交錯排列,共10行,滿行15字,共126字,券文如下:

圖4 劉文廣買地券

惟大宋國秦州界弓門寨下,維政和六年歲次葬用,十二月二十六日乙酉,沒古亡人劉文廣用錢九萬九千九百貫文,就此黃泉買到墓田周留一所。東至青龍,西至白虎,南至朱雀,北至玄武,上至蒼天,下至黃泉。其地及錢當日交付訖,并無少欠。代保人東王公、西王母。知見人張堅固、李定度,書契人金主補,奉敕急急如律令。

奉太上敕。

2 相關(guān)地名、習語釋證

①“弓門寨”,古代地名,為絲綢之路、唐蕃古道上的重要戰(zhàn)略據(jù)點,其頻見于宋代文獻。按《宋史·地理志》載,秦鳳路下有秦州清水縣,縣下有弓門寨,領(lǐng)東鞍、安人等七堡。《元豐九域志》記載:“太平興國三年置弓門 (秦)州東一百六十五里。”據(jù)此可知,弓門寨是秦鳳路秦州清水縣下屬的一個堡寨,置于太平興國三年(978)。

②“南贍部州”為佛教術(shù)語,佛教典籍《起世因本經(jīng)》中有四大部洲之說,即郁多羅究留、弗婆毗提訶、瞿陀尼、閻浮提。其中閻浮提,梵語為“Jambudvipa”,譯為“南贍部洲”。在佛教典籍所構(gòu)架的宇宙理論中,南贍部州為中國所在地,故鄭樵曰“釋氏謂華夏為南贍部洲”,也就是說,自佛教經(jīng)典傳入中國以后,在佛教信徒的觀念中,“南贍部州”已成為中國的代名詞。這種說法對中國本土文化影響非常深遠,特別是宋人在喪葬文化中,引入“南贍部州”術(shù)語,流行一時,甚至影響到周邊少數(shù)民族的喪葬文化。

③“九萬九千九百九十九文 ”關(guān)于買地券中提到用錢的數(shù)量,唐以前,少則幾千,多則幾百萬不等,似乎是個虛數(shù)。東漢延熹四年(16)《鍾仲游妻鎮(zhèn)墓券》中就有“價值九萬九千錢”的券語,金元好問的《續(xù)夷堅志》錄有“唐王處存墓”條,下有“賜錢九萬九千九百九十九貫九百九十九文”的說法,這些在當時僅是特例,還沒有形成固定的錢數(shù)。梳理宋以來的買地券,“九萬九千 ”已漸成固定數(shù)目,但還沒有發(fā)現(xiàn)超過十萬的個例,這大概與宋代人們對數(shù)字的理解有關(guān),因為唐代就有“錢至十萬,可以通神”的說法,即在宋人的思想中,十萬貫錢已超越普通人可以接受的范圍,因此盡可能提供與“十萬”相接近的數(shù)目,且不能超過這個數(shù)目。

④青龍、白虎、朱雀、玄武是中國古神話中的神獸,合稱“四靈”,分別代表東、西、南、北四個方位,最早源于遠古中國的星宿信仰,直到兩漢時期,被道教納入自己的神話系統(tǒng)中。《禮記》曰:“行,前朱雀而后玄武、左青龍而右白虎。”孔融達疏曰:“朱鳥、玄武、青龍、白虎,四方宿名也。”同時代的《三輔黃圖》記載:“蒼龍、白虎、朱雀、玄武,天之四靈,以正四方,王者制宮闕殿閣取法焉。”四靈,不僅代表著四個方位,而且也是威嚴與福祉的化身。在堪輿學(xué)中,“玄武垂頭,朱雀翔舞,青龍蜿蜒,白虎馴附”被稱為“理想的風水模式”。于是古人將它們納入喪葬文化中,或?qū)懹谫I地券,或畫“四靈”于棺板、壁畫,在陰府以取四靈的護佑,這種習俗,自漢以來,極為流行。作為畫像的四靈,最早出現(xiàn)于戰(zhàn)國時期,曾侯乙墓的漆木衣箱,繪有青龍和白虎。壁畫的四靈,最早見于山西平陸棗園東漢墓葬中。代表四個方位的四靈,目前最早見于南朝宋時《王佛女買田磚券》,四靈和天干搭配表示方位,已見于三國吳《浩宗買地磚券》。

⑤西王母的形象最早見于《山海經(jīng)·西山經(jīng)》:“其狀如人,豹尾虎齒,善嘯,蓬發(fā)戴勝,是司天之厲及五殘。”西王母作為宗教崇拜神,形成于戰(zhàn)國時期,到了東漢時期,受陰陽平衡觀念的影響,人們把這一本沒有性別化的神,逐漸女神化,并給她配上東王公,反映出當權(quán)者對西王母圖像系統(tǒng)的接受和改造的痕跡。于是,在東漢以后的畫像石上,兩者經(jīng)常作為對偶神被刻畫在一起。山東沂南出土的畫像,西王母、東王公并肩分坐于一“山”形座上。在買地券中,選他們作為中間人,最早見于三國吳《浩宗買地磚券》,他們被選用擔任此角色,也許考慮到他們被尊崇的地位,契約能夠得到保障。

⑥張堅固、李定度作為陰宅成交的證人或保人,最早見于南朝宋《始興縣妳女買地石券》。對于此二位的來源目前學(xué)界沒有定論,陳定榮認為:“張堅固、李定度的姓,一為道教教主張?zhí)鞄煹男眨粸榈澜虅?chuàng)始人李耳的姓,皆與道教相關(guān) 可見,這兩人是道教方士們編派出來的虛構(gòu)人物。”但美國學(xué)者韓森認為,張和李姓,均是普通姓氏,而他們的名字,堅固及定度,則是強調(diào)二人的可信度和堅定不變的特質(zhì)。同時也有人認為,他們很有可能是來自于東海的兩位神仙。總而言之,張堅固、李定度作為陰宅合法“成交”的見證人或保人,聯(lián)袂出現(xiàn),含有法度用久、交易有律、度量準確的意思,也是人們注重陰宅堅固和墓內(nèi)外方位準確的物化象征。

⑦金主簿(補)、石功曹,北宋慶歷四年《王典買地石券》已有書契人功曹,讀契人主簿之用語。金主簿源于古代官吏“主簿”一職,為掌管文書的佐吏,《文獻通考》曰:“蓋古者官府皆有主簿一官,上自三公及御史府,下至九寺五監(jiān)以至郡縣皆有之。”石功曹源于漢代“功曹史”一職,簡稱功曹,除掌人事外,得以參預(yù)一郡的政務(wù)。在陰宅,還要搭配上與陽間相對應(yīng)的官吏,已證實人死后,法律秩序井然有序,于是,作為陰宅想象的官吏,金主簿、石功曹就自然出現(xiàn)了。

⑧“急急如律令”,道教驅(qū)鬼神時所念的專業(yè)術(shù)語。道教自東漢產(chǎn)生以來,道教咒語常以“急急如律令”等類似的句式結(jié)尾。如東漢永壽二年(156)朱書解除文曰:“千秋萬歲,不得復(fù)相求索。急急如律令。”熹平二年(173)朱書解除文曰:“傳到約敕地吏,勿復(fù)煩擾張氏之家。急急如律令。”東漢西岳神符刻石曰:“定死人名,魂門主之,乃與三精。急急如律令。”在后來的道教經(jīng)典中,格式雖然有一定變化,但其大概意思被繼續(xù)保留。如敦煌文書s3389《洞淵神咒經(jīng)卷第四》云:“一如太上口敕急急如律令。”敦煌文書s930《洞淵神咒經(jīng)卷第六》云“急急如太上口敕如律令”“急急如太上敕律令”等。作為道教符咒術(shù)語,用在買地券的結(jié)尾,以確保買地券的各種職能得以無條件地執(zhí)行,以加強對陰宅牛鬼鬼神的震懾。

3 歷史文化價值

這幾方買地券對于研究宋代縣級以下基層行政機構(gòu)的建制沿革、古今地名的變遷、基層普通民眾的宗教信仰以及古文字學(xué)的研究,都是不可多得的一手文獻資料。

首先,有助于歷史地理學(xué)的研究。由于券文記有亡人生前的籍貫、墓地所處的位置等,參考正史、方志等文獻資料,可以補證歷史地理與名物制度,為研究古代地理、行政區(qū)劃、校證古史,提供了重要的文獻資料。比如這四方買地券,均載有“弓門寨”一地名,據(jù)《讀史方輿紀要》載,弓川寨,在清水縣東。五代漢乾祐初,鳳翔巡檢使王景崇以鳳翔投靠后蜀,后漢兵包圍鳳翔,后蜀派遣山南西道節(jié)度使安思謙,出兵散關(guān)以赴援,又派遣雄武軍節(jié)度使(秦州)韓保貞,率兵出汧陽,以分散后漢的兵勢。不久,韓保貞出新關(guān),屯兵于隴州,恰巧安思謙部因食物盡而退兵,保貞也退兵以保弓川寨。可知,五代時,其地名為“弓川寨”。《元豐九域志》載:宋太宗太平興國三年(978)設(shè)立弓門寨,但《彰武軍節(jié)度使侍中曹穆公行狀》載:宋真宗大中祥符九年(1016),曹瑋坐鎮(zhèn)隴上,設(shè)立弓門、威遠等十寨。按《宋會要輯稿》:“(大中祥符)九年,詔獎知秦州兼涇源路沿邊安撫使曹瑋開浚壕塹,自弓門、冶坊、穰、靜戎、三陽、定西、伏羌、永寧小洛門、威遠凡十寨,共三百八里。”據(jù)此可知,弓門寨設(shè)立于太平興國三年,而大中祥符九年,北宋為了對付西夏的侵擾,曹瑋開掘邊壕,而邊壕過弓門寨而已。寫行狀,在于頌德,有夸大成分。據(jù)傳民國時,改為“恭門”,文獻與出土文物相互印證,可以梳理出現(xiàn)今“恭門”地名的演變。

其次,為研究宋代基層民眾的宗教信仰提供了珍貴的實物資料。佛、道二教的術(shù)語充斥于這三方買地券,反映了宋時“佛道雜糅”的文化現(xiàn)象,佛教自傳入中國后,為了增強自身的社會影響力,不斷吸收中國本土文化,實現(xiàn)佛教中國化。在其與中國道教的對立沖突中,出現(xiàn)佛、道融合雜糅的文化現(xiàn)象。比如這四方買地券中,既有佛教“南贍部州”的專業(yè)術(shù)語,又有“急急如律令”等道教的咒符術(shù)語,這在文化水平相對低的普通民眾中,表現(xiàn)尤為突出,故對研究宋代社會基層普通民眾的社會信仰,買地券實為難得的出土文獻材料。

最后,為研究古代文字的演變提供了珍貴的材料。買地券不僅寫有文字,并且文字數(shù)量非常豐富,其中有許多通假字、簡體字、異體字以及錯別字,可以說是宋代中下層社會普通民眾對于文字使用情況的真實體現(xiàn)。

注釋

①鄭樵.通志[M].北京:中華書局,1987:528.

②尤李.遼代慶州白塔建塔碑銘再考[J].內(nèi)蒙古師范大學(xué)學(xué)報:哲學(xué)社會科學(xué)版,2015,44(4):44-50.

③張固.幽閑鼓吹[M]//上海古籍出版社.唐五代筆記小說大觀.上海:上海古籍出版社,2000:1454.

④王彥章.民俗傳統(tǒng)與現(xiàn)代生活[M].合肥:合肥工業(yè)大學(xué)出版社,2008:192.

⑤王健民,梁柱,王勝利.曾侯乙墓出土的二十八宿青龍白虎圖象[J].文物,1979(7):42-47,99,103.

⑥楊陌公,解希恭.山西平陸棗園村壁畫漢墓[J].考古,1959(9):462-463.

⑦張傳璽.中國歷代契約會編考釋[M].北京:北京大學(xué)出版社,1995:115.

⑧魯西奇.中國古代買地券研究[M].廈門:廈門大學(xué)出版社,2014:81.

⑨袁珂.山海經(jīng)校注[M].上海:上海古籍出版社,1980:50.⑩南京博物院,山東省文物管理處.沂南古畫像石墓發(fā)掘報告[R].北京:文化部文物管理局,1956:圖版25.

?廖晉雄.廣東始興發(fā)現(xiàn)南朝買地券[J].考古,1989(6):566.

?陳定榮.論江西宋墓出土的陶瓷俑[J].江西歷史文物,1986(S1):90-95.

?韓森.中國人是如何皈依佛教的?—吐魯番墓葬揭示的信仰改變[M]//季羨林.敦煌吐魯番研究:第四卷.北京:北京大學(xué)出版社,1999:23.

?張勛燎,白彬.中國道教考古:第六冊[M].北京:線裝書局,2006:1692-1696.

?陳定國.考古材料所記錄的福建“買地券”習俗[J].民俗研究,2006(1):165-184.

?馬端臨.文獻通考[M].北京:中華書局,1986:574.

?劉昭瑞.考古發(fā)現(xiàn)與早期的道教[M].北京:文物出版社,2007:67.

?陳直.漢張叔敬朱書陶瓶與張角黃巾教的關(guān)系[J].西北大學(xué)學(xué)報:哲學(xué)社會科學(xué)版,1957(1):82-84.

?北京圖書館金石組.北京圖書館藏中國歷代石刻拓片匯編:第一冊[M].鄭州:中州古籍出版社,1989:209.

?顧祖禹.讀史方輿紀要:卷五十九:陜西八[M].施和金,賀次君,點校.北京:中華書局,2005:2846.

?王存.元豐九域志[M].北京:中華書局,1984:124.

?王安石.王臨川全集[M].上海:世界書局,1935:565.

?徐松.宋會要輯稿[M].北京:中華書局,1957:7256.