論婺劇表演的民間性與奇正相生

聶付生

(寧波財經學院 象山影視學院,浙江 寧波 315799)

接地氣、生活氣息濃郁是婺劇表演的主要特征。從某種程度上說,這種特征的形成得益于婺劇生長的民間環境。李漁說:“傳奇無冷熱,只怕不合人情。如其離合悲歡,皆為人情之所至,能使人哭,能使人笑,能使人怒發沖冠,能使人驚魂欲絕,即使鼓板不動,場上寂然,而觀者叫絕之聲,反能震天動地。”[1]69所謂“離合悲歡,皆為人情之所至”,就是演員符合人物生活邏輯表演的結果,是生活真實性在舞臺上的藝術反映。扎根生活越深,藝術的民間性體現得越鮮明;民間性越鮮明的藝術,它的藝術生命力越強。婺劇就是這樣一種藝術。

一

婺劇表演的民間性,首先表現在婺劇表演藝術樣式的原初形態。這種原初形態因環境的相對封閉一直貫徹于婺劇表演的始終,成為婺劇表演中最有活力的部分之一。這里擬從情緒表演、特色表演和程式表演三個方面闡述之。

人的情緒都是社會環境在人物心理上的反映。社會環境復雜多變,人的情緒也會復雜多變,體現在戲曲藝術的表演中也是如此。將人的情緒幾乎不加修飾地真實表達,就是我們所說的婺劇表演原初形態的重要表征。縱觀婺劇的表演歷史,盡管婺劇藝人對這種原初形態根據其表演經驗作了不同程度的藝術處理,但仍能感受到表演者那種原始的情感律動。亂彈《牛頭山》敘牛皋哭挑滑車的高寵時,飾牛皋者雙手一大把一大把地往下揮灑的“眼淚”就是原始情感的一種表達。譚偉分析說:“任何人的眼淚再多也多不到這個程度,但是這一從‘淚如泉涌’的‘意’中生發出來的動作,卻一下子刻畫出了這個直漢子真摯熱情的憨態。”[2]153西安高腔《米糷·敲窗》敘寫王金貞責打丈夫高文舉之事,王金貞用的道具就是日常的掃帚。王金貞見到信誓旦旦卻背叛婚姻的高文舉,怒火中燒,舉起掃帚劈頭蓋臉就打,動作幅度之大,震得灰塵嘩啦而下。徐勤納說,扮演者徐汝英將王金貞誤以為丈夫變心時的那種決絕心理表演得淋漓盡致[3]242。徽班藝人張貴在《千秋鑒》中扮演的鐘馗,“其眼睛運用,動作靈活,雙手捋紅髯口和身段,演得真像鬼魔”[4]175。不管牛皋的“哭”,還是王金貞的“打”,抑或鐘馗的“鬼魔”造型,歸結一個字:“像”。這里的“像”,與其說是藝術的“像”,不如說是生活的“像”更符合實際。這是婺劇表演藝術“源于生活,高于生活”的一種特殊表達。

婺劇特色表演是婺劇藝人在演出過程中逐漸練就的一些表演絕活。這些絕活包括變臉、踢劍、竄撲虎、巧打飛鑼、踢鞋、翻帳蠻子、翻九樓、滾叉、元寶旋子、蝴蝶步、蛇步、飛僵尸、僵尸跌、七十二吊、丟盔回盔、頂燈、拋叉、蹺功等。它們就是在劇情規定的情境下的特長發揮。因此,其表演更接近生活,原初性表演特征更加突出。

三跌頭是婺劇武功表演中的一種專稱。婺劇戲班經常斗臺,一斗臺都希望選擇演武戲,如《擒史文恭》《獅子樓》《銀猴打擂》《救駕打擂》《武松打店》等,而演武戲必有三跌頭表演。所謂“三跌頭”是指兩人的撲虎表演,其形式是:“兩人相向撲虎,有三番動作:拳頭、跟頭、撲虎。”[5]151三跌頭分徒手和器械兩種形式:徒手對打,多用南拳北腿,穿插撲虎、搶背、小翻、烏龍攪柱、踩頭、脫殼、踢腿、坐跌、提筋、掃膛、飛腳、旋子等毯子功;器械三跌頭又叫把子功,對打的工具是槍、棒和刀。施秀英說:“徽班的把子功有二步半的規則,即過場不能超過二步半。”[6]59不管哪種形式,表演時講究速度、力度、軟度和角度:“速度要迅猛敏捷,力度要威武雄壯,軟度要柔韌輕快,角度要方位準確。”[7]399

在婺劇徽戲腳色中,武小旦專演高難度表演技巧的武戲,如《武松打店》中孫二娘的打配手、《大補缸》中吊死鬼的爬梁、《紅梅閣》中李慧娘的跌翻等,其表演形式都是藝人在演出實踐中不斷摸索形成的。因此,它的劇種特色非常鮮明,如“男整袖,女整腳”的表演:“兩個角色,一個武旦,一個男角。武旦緊右鞋、緊左鞋,男角整左袖、整右袖。這是戰前的套路。然后,你一拳,我一腳,你捫頭,我扯腳,中間穿插三跌頭、搶背、交關(音)、掃膛、坐跌、撲虎、小翻等毯子功,一動一靜,動靜結合,一高一低,高低相生,造型有雕塑般的美。”[8]549

婺劇武小旦是觀眾喜歡的腳色,原因就在于武小旦的絕技表演。因此,婺劇史上以武小旦著稱的藝人很多,如王樟起、莊金銀、祝春生、李樹明、郭春弟、吳松蘭、金鳳茶、嚴阿英、楊成德、張茂法、周春榮等。王樟起(1903—1982),浙江永康人,武功技藝精湛,擅蹺功。《大破落魂莊》中他扮演賣藝人的表演運用的就是頗吸眼球的“套柜技術”,表演最精彩的是“套五梅花”:“上桌時,王樟起雙手捏著雙柜子,翻起臺筋,這時,雙腳已經穿進柜里面,墜下地來,又用五個柜子,雙手作成梅花五福,翻一個臺筋,又把手腳收進柜里,雙手捏住梅花□,從空中墜下地來。”[4]172

相比較而言,表演程式是藝術化程度高的表演形式。大凡成熟的程式表演都已脫離原初的表演形態,進入純藝術的審美層面。然而,因為各種原因,婺劇表演程式的藝術化進程并不徹底,其表演程式還保留一些或顯或隱的初始狀態的痕跡。如,“武將戰敗往往至下場門一跳才進去,武打時往往各自作轉圈動作,行走時又常常雙手平舉上下擺動等等,明顯留有提線木偶的表演痕跡”[2]142。再如,角色性格粗豪的大花、二花的臺步表演都是“鏗鏘有力”的“大踏步”[6]58。所謂“文戲踏破臺”,描述的就是這種現象。這既是一個缺陷,也是一個特點。

徐勤納曾就婺劇表演程式的來源談過三點看法,頗有見地。他說:“第一,廟里的各種造型。婺劇藝人住在廟里的機會多,廟里菩薩造型是他們經常接觸的東西。四大金剛都是身子往前傾,怒睜著眼睛。這些形態就滲透在婺劇的表演中。第二,提線木偶。提線的動作是婺劇表演中的主動律。婺劇的起霸動作、花旦的娃娃步、跳魁星等等。第三,武術。婺劇短打的多。從三跌頭就可看出武術在表演中的影子。”[3]259表演程式都是對生活的一種模擬,沒有好壞之分,只有藝術高下之別。婺劇表演程式盡管有粗鄙之嫌,但并不影響它的審美意義和價值。

我們說婺劇表演風格粗獷、火爆,也是就其原初性表演而言。婺劇演員不管唱腔還是念白都要提高八度,表演動作要夸張,哪怕扮演閨閣小姐的正旦。表演武打,演員一跳起來,連臺板都會發出嘣嘣的聲響。演員表演賣力,觀眾才覺得過癮。因此,屢在草臺演出的婺劇藝人,在長期的演出中總結出一條經驗:只有制造出一種火爆的舞臺效果,才能在復雜的環境中贏得觀眾的認可。火爆的程度越高,觀眾的認可度也就越高。這樣,久而久之,婺劇界形成了一套行之有效的表演方法:夸張的表演動作、高亢悠揚的唱腔、火爆激烈的武打、敲擊有力的鑼鼓、大紅大綠的戲衣、勾紅抹綠的臉譜、浪花翻滾的長髯。這是婺劇表演的經典搭配。

粗獷、火爆的表演,從美學角度來說,也是一種演出風格。它是雜技與舞蹈、力與美、技與藝的有機結合,其動作虛實兼用、形神兼備,程式有章可循又靈活多變,節奏快慢有致又層次分明。這種表演以強烈的視覺效果和聽覺效果訴諸觀眾的感官,從而調動觀眾的審美興趣,達到藝術審美的目的。

譚偉曾以“土氣”概括婺劇表演的民間性,他稱“這種‘土’,是泥土的芬芳,山野的質樸,生活的清新”[2]143。婺劇藝人幾乎都是貧苦農家出身,表演時自覺或不自覺地滲入他們的生活經歷、人生體悟。這在很大程度上決定了他們的表演內容、表演形式和表演風格。我們說,婺劇表演的民間性就是在這樣的環境中形成的。

《白蛇傳》是婺劇灘簧中的一本經典,它的人物處理是這樣的:“白蛇是賢妻良母,青蛇是莽漢(大花臉),正義感強,他愛白蛇,又打不過她,便愿意終身相隨。而許仙則是一個小商人,一個無用無主見的小店員,老實巴交又有點自私,因此,婺劇中許仙是穿短打的,這就是山里人的理解。”[9]43-44亂彈《九錫宮》、徽戲《三結義》也是如此。《九錫宮》中的程咬金是個喜劇性人物,行事隨意、散漫,講話幽默、風趣,卻甚有威望。“他的身份是九千歲,皇帝見他要讓三分。老得牙齒全掉了,還要偷吃幾顆蜜棗,而吃又偏偏是皇帝不準他的人情,故意和皇帝生氣時,椅子一端坐在臺口,左一看右一盼,乘人家不注意他的時候從袖斗里摸出來往嘴里塞的。塞進去開始又不吃,又左右看看,覺得無人發覺才吃起來的”[10]104。如此的程咬金只存在于農民的心里,如此的表演也只會出現于民間的戲班。張飛賣肉,關羽做豆腐生意,劉備吃白食,這是《三結義》的編創者設計的劉、關、張的身份。關羽到張飛處買肉,偏偏碰上張飛外出。張飛妻不認識關羽,關羽又沒帶錢,張飛妻不賣肉給關羽。關羽給張飛留詩一首,而張飛妻不識“字”只認錢,“關羽也不和她理論,掄起刀子割下一大塊,揚長而去。張飛老婆大聲嚷嚷:‘我當家的不好惹,我也不好惹!’關羽邊走邊說:‘我在前面店頭等候你丈夫,來的是君子,不來的是小人。’張飛老婆……關起店門,也不修飾一下,徑直找丈夫去了”[6]139。像這種明顯民間化藝術處理的表演遍布婺劇表演的方方面面。“它所塑造的婦女形象,即使是名門閨秀也往往帶三分野氣,如《合珠記》‘書館相會’一場,王金貞一見高文舉,就請他吃掃帚柄,穆桂英可以在白虎堂拍桌子,金枝可以賴在地上撒嬌”[2]143。內容決定形式,人物形象民間性塑造,必須運用民間性審美的表演方式。

中國傳統文化崇尚男尊女卑的等級觀念,無論城鎮鄉野,莫不如此。相對而言,邊遠的農村山區這種觀念卻要淡化很多。美國人類學家羅伯特·雷德菲爾德(Robert Redfield)稱前者為“大傳統”,稱后者為“小傳統”(1)所謂“大傳統”,指代表著國家與權力的,由城鎮的知識階級所掌控的書寫文化傳統;“小傳統”,則指代表鄉村的,由鄉民通過口傳等方式傳承的文化傳統(參見Robert R. Peasant Society and Culture: An Anthropological Approach to Civilization,University of Chicago Press,1956:70)。,我們姑且沿用之。因為“小傳統”的緣故,民間女子在戲曲中的表現不但大膽、睿智,而且風趣、潑辣。《轅門斬子》是葛素云擅長的一出戲,她把這出戲傳承給陳美蘭。陳美蘭演繹的穆桂英就是民間化的一個巾幗英雄。她賦予穆桂英一種野性,野性中又有一種情趣。譚偉評價說:“她(指陳美蘭——引者注)在那十分威嚴的白虎堂上,竟可以拍桌子,竟敢于跟佘太君撒嬌,最后竟當著公公的面說出‘你不愛他,媳婦兒愛他’那樣毫無顧忌的話,整個戲充滿濃郁的生活氣息。”[11]99陳美蘭的表演正是這種藝術處理的體現,同時也是陳美蘭扮演的穆桂英為何能成為舞臺經典的原因。

《百壽圖》本是宮廷戲,演員卻演得十分家庭化,觀眾喜歡,遂成為婺劇徽班、二合半班的開鑼戲。“勸和”一場,敘皇帝、皇后處理郭曖、金枝之間的矛盾事。方正余詳細談過這一場的表演情況:

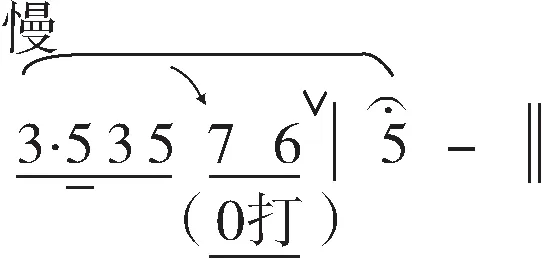

皇帝對郭曖說:“郭曖,下去叫一聲公主,就和掉了。”郭曖老大的不愿意;皇后跟女兒說:“你叫一聲駙馬,就和掉了。”“不叫,拉過來。”皇帝說。鑼鼓響:“得兒—噌,得兒—噌,得兒—噌。”郭曖、金枝站在中間,皇帝和皇后站在兩邊。皇帝又說:“叫一聲公主。”郭曖看了金枝一眼,不叫。郭曖把拳頭暗地里晃晃,意思告訴金枝:“你不叫,我就要打你!”這時,金枝哭叫一聲:“媽媽,母后!”走開了。皇帝對皇后說:“你來勸駙馬,我來勸女兒。”皇帝面向金枝,說:“皇兒,去叫一聲駙馬,就和掉了。”“不!”金枝很嬌氣。“去!”金枝還是不去。“拉過來,拉過來!”小鑼響:“臺—,臺—。”皇帝、皇后把郭曖、金枝推到舞臺中間。“叫聲駙馬。”駙馬又用拳頭比一下。金枝又哭著離開了。皇帝轉向郭曖,說:“賢婿,皇兒得罪孤賠禮。”躬身下去,郭曖馬上跪下來了。皇帝馬上把他攙了起來。皇后接著說:“父皇為你把頭低,去叫一聲,駙馬。”郭曖不情愿地叫了一聲“公主”,金枝也是不情愿地叫一聲:“駙馬!”“要叫得好聽一點。”郭曖這才深情地叫:“公主——!”金枝馬上回應:“駙馬——!”四個人哈哈大笑。后臺高聲傳呼:“擺宴——!”

因為演出了觀眾心目中的皇帝、皇后、郭曖、金枝,所以,演員的表演很討觀眾的喜歡。方正余說,觀眾就是“喜歡我們這個沒有一點架子、很生活化的表演”[7]294-295。“沒有一點架子、很生活化的表演”,就是婺劇表演民間性的核心內涵。

婺劇表演的民間性是個學理性很強的問題,三言兩語難以道明。即便如此,我們也能明白一個道理:婺劇表演之所以有魅力,婺劇扎根之深,其表演的民間性是最主要的原因。

二

與婺劇表演民間性相關的是婺劇表演的奇正相生。

“奇正相生”本是軍事術語,語出《孫子兵法·勢篇第五》,云:“戰勢不過奇正,奇正之變,不可勝窮也;奇正相生,如循環之無端,孰能窮之哉?”[12]489從哲學上講,這是一種辯證法。正,即常態、常規;奇,即非常態、非常規。奇正相生,變化無窮。這一術語后用于評論書法藝術。明代項穆在《書法雅言·正奇》中說:“書法要旨,有正與奇。所謂正者,偃仰頓挫,揭按照應,筋骨威儀,確有節制是也。所謂奇者,參差起復,騰凌射空,風情姿態,巧妙多端是也。奇即連于正之內,正即列于奇之中。”[13]158奇正相生,書法藝術才臻于完美。婺劇表演亦然。婺劇表演總以“偃仰頓挫,揭按照應,筋骨威儀”取勝,又不能無“參差起復,騰凌射空,風情姿態,巧妙多端”之奇特形式為輔。這就是婺劇的“奇正相生”。“奇正相生”在婺劇表演中既是特點也是亮點。具體地說,婺劇表演的奇正相生具有三個層面的意涵,即道與技、正與副、文與武。

道與技。道,指自然和社會的發展規律,即正;技,改造自然、改造社會的手段,即奇。“奇正相生,其用無窮”,如鳥之雙翼,合則雙美,離則兩傷。戲曲是一種藝術,其本質是美、是情,所有的表演手段都應服務于此。作為民間性很強的婺劇表演之所以深入民心,也是因為堅守了這條規律。從人的心理來說,“人不奇不傳,事不奇不傳,其人其事俱奇,無奇文以演說之,亦不傳”(清寄生氏《爭春園》序)[14]179。表演也是如此。文“奇”在曲,演“奇”在技。從某種程度上說,技的嫻熟程度決定觀眾參與的程度。大凡能讓民間觀眾喝彩的表演都與“奇”相伴隨。這只是問題的一個方面。如果我們仔細研究,大凡有藝術追求的藝人,不只是在“技”上努力,在“藝”上也精益求精,力求完善無缺,這就是道與技之間的一種藝術處理。鄭蘭香在《雙陽公主》中“辭廟”一場的表演可為代表。這是全劇的高潮戲。雙陽父母雙亡,又大軍臨城,身邊又乏得力將軍。鄭蘭香在導演章琴的啟發下,既遵循表演雙陽之道又苦練表演雙陽之技,做到了道與技的完美結合。鄭蘭香曾描述過這段表演,說:“這場戲用婺劇的鑼鼓襯托氣氛,把劇情推向高潮,表演由飛跪、膜拜、揚手出征三個段落構成,從而構成人物心理與出征環境的華彩樂章。既有一氣呵成的完整性,又賦予每組動作以不同的情感與心態。飛跪時,雙腳騰空躍起,而又重重下跌,表現出因失衡而痛不欲生的心態;繼之是頂禮膜拜,動作急驟而虔敬,既有對父王和祖先的祈福,也有對大軍壓境而急急出逃的激憤;而后是凝神望,于靜默中揚手出征(隨之鼓角齊鳴),表現出驚天地泣鬼神的浩然正氣,高潮迭起,色彩紛呈。”[6]431“飛跪”“躍起”“下跌”是表演之技,“痛不欲生”“頂禮膜拜”“激憤”是表演之情。只有通過前者的表演將后者傳神地表達出來,才是出色的表演,才有藝術感染力。

正與副。正,即正;副,即奇。這是從腳色搭配上講的。在婺劇表演中,一般來說,小生、花旦、大花臉是劇中的主角,其余都是配角。主角與配角的關系就是紅花與綠葉的關系,不能本末倒置。《水擒龐德》人物不多,場面卻很壯觀,為突出關公的威嚴、沉著、冷靜,表演者一般都采用以靜襯動、以動襯靜、動靜相結合的表演形式。譚偉說:“水淹七軍,擒住龐德,龐德拒不投降,關羽輕輕說聲:‘斬了!’(靜),周倉舞刀欲斬龐德,被龐德踢回,關羽仍紋絲不動,說了句:‘既然怕死,就該投降。’(再靜),龐德回了句:‘英雄不死無名小卒之手。’這時關羽輕輕單手撩須,突然兩眼微睜,又隨即閉攏。這一動作幅度極小的、一剎那的兩眼微睜,卻點出了關羽英雄惜英雄的心理,突出地使劇情引向高處。小‘動’偏取得大效果,仍然在于關羽不斷的‘靜’起了烘托作用,使自己的略‘動’突出起來。由他人的‘動’可以突出自己的‘靜’,也可以由自己的‘靜’烘托自己的‘動’,這種由對立兩面相互烘托所產生的藝術效果,確實是微妙而又生動的。”[2]156

周倉是關公的副將,他的存在固然是協助關羽作戰,然而,我們不能忽視或者低估這個人物在美學上的作用。從這一點上說,與其說他是一個角色,還不如說是一個道具,一個襯托關公的道具。正因為這樣,扮演周倉的演員非常重要。從某種程度上說,關公形象的塑造取決于周倉扮演者的表演水平。周倉演活了,關公的形象才能在舞臺上立得起來。婺劇演劇史上以扮演周倉聞名者,也多以“活周倉”稱譽之,如鮑濟富、錢桂芝、郭來茍、金永通、王國榮、王炳森、許榮華、黃學將、徐小漢等。因為只有把周倉演活了,關公的沉著、冷靜和威武才能顯示出來。小姐與丫鬟的表演也應作如是觀。

文與武。一直被視為婺劇表演一大特色的“文戲武做,武戲文做”,其實就是奇正相生的辯證法在婺劇表演中的體現。文為正,武為奇;文為主,武為輔。奇正相生,藝境乃成。

婺劇表演的奇正相生,遠不止以上三個方面。婺劇表演民間性所具有的藝術魅力,從某種意義上說,應歸功于婺劇表演的奇正相生。奇正相生對婺劇表演來說,既是一種表演手段,更是一種表演風格。

三

婺劇的表演不是一味地粗獷,也不是一味地民間化,隨著婺劇城市化進程的開啟,婺劇界決策層也試圖轉變傳統的表演方式,嘗試走表演精致化的道路,追求表演的詩情畫意。

首先值得提及的是周越先表演的《雪里梅》。《雪里梅》的表演在婺劇表演史上具有里程碑式意義。與傳統的表演形式不同,周越先采用的是一種全新的表演形式,即全用唱詞和舞蹈來刻畫人物、表達人物感情。《雪里梅》在北京、上海、杭州等地都演過,深受好評。趙景深說:“周越先的《雪里梅》,我看了兩遍,也不覺厭倦。她時常做出聳身的姿勢,仿佛要把瘋女馱得高一點;老人滑了一腳,瘋女就撒開兩手,作出搖搖欲墜的樣子;涉水時老人豎起一條腿,連打幾個盤旋,仿佛要跌了下來……凡此都由一個人扮兩個人,表演得極其精彩。”[15]227

這一時期勇于探索的還有徐汝英等。《三姐下凡》是冷門戲,原名《鬧天宮》,胡鴻福、大榮春曾演過。浙江婺劇實驗劇團重排,由錢章平、葉文榮執導。徐汝英演三姐,周越桂演楊文舉,徐仙芝演大姐,張蓮嬌演二姐(2)周越桂說,演二姐的是汪愛釧。見聶付生等《浙江婺劇口述史·白面卷·周越桂篇》,浙江人民出版社2021年版,第78頁。。上海公演,贏得一片贊美。徐汝英說:“三姐下凡‘過河’一段,一走臺步,臺下觀眾就連聲叫好,說:‘婺劇臺步真美!’這些臺步與我傳統的走法有些不同:走踮步,雙腳踮地,像蜻蜓點水,右手舞動打開的扇子,左手水袖翻動,頭微動,身子微微前傾又后仰,就像春風擺柳,搖曳婀娜,特有韻味。”[6]100這次跟《三姐下凡》一起亮相上海觀眾面前的還有《借扇》《打金枝》《槐蔭樹》《水擒龐德》等。趙景深很欣賞這些演出,他場場不落,撰文贊道:“說到動作,戴不凡在《金華昆腔戲》中所推薦的《借扇》,舞姿的確好看。此外如《三姐下凡》中的渡銀河和拾扇身段,《打金枝》中喊‘駙馬’‘公主’的逐漸由生硬到親昵,《槐蔭樹》分別時的猜謎,《水擒龐德》的亮相,都是很細膩的。”[15]227這些成就的取得,其功臣除了原浙江婺劇實驗劇團的演職員之外,還有新文藝工作者錢章平。徐汝英評云:“錢章平來到劇團,給劇團帶來了新氣象,注入了新活力。”[6]99可以說,就是有了周越先、徐汝英、錢章平等人的嘗試,婺劇界開啟了婺劇表演的一個新時代。

《昭君出塞》《斷橋》《米糷·敲窗》《打郎屠》是浙江婺劇團為向國慶十周年獻禮著力打造的一臺小戲。劇團領導要求參與者各逞其能又精益求精,讓婺劇的表演上臺階。徐汝英在《昭君出塞》中扮演王昭君。她塑造的王昭君,既發揮傳統表演之長,又吸取其他劇種之營養以補傳統表演之短。如她對“望漢嶺”一場的理解就是代表:

王昭君是絕代美人,她的看山姿態自然也應是美的。王昭君迎著朔風,望著漢嶺,產生了無限的感慨:“漢嶺呀!霧迷茫,朔風涼,吹透奴的紫羅裳!呀!又只見,悲愴葉,早迎霜,離亂草,已添黃,人影稀稀分外涼。”王昭君一路上跋山涉水,臥雪眠霜,走不完的路程,度不盡的歲月,吐不盡的悲哀,熬不盡的痛苦,終于來到了漢嶺,可這兒卻是風沙肆虐,枯草添黃,境況分外荒涼,怎不使得王昭君離愁倍增,更為悲切。[16]278-279

理解是塑造人物的基礎。“為了充分表達此時王昭君的觸景傷情,我覺得不能只唱,要載歌載舞。因此,唱這段的同時,用了一些刀馬旦的身段,如云步(從望山到環視周圍景況)、舞披風(擋烈風)、鷂子翻身(避飛沙)和快步走圓場(如緣鍋螞蟻,思念起父母來)等。這些身段既是為了繪景,更是為了表意”[16]279。

這次排演,浙江婺劇團幾乎全由新人擔綱。結果確實不負眾望。譚偉看了由劉玉蓮、江淑英、方允均演出的《斷橋》,興奮不已,撰文評價說:“在短短的三十分鐘里,歌、舞、劇三方面,發揮得淋漓盡致,幾乎無一字不是歌,無一動作不是舞,無一處不是戲。戲一開始,飾白娘娘的劉玉蓮和飾小青的江淑英,運用婺劇傳統特有的‘蛇步’,舞著蝶形的裙子飄然而上,白娘娘騰云駕霧來到錢塘,那種情意纏綿而又孤影飄零的情境深深吸引著觀眾。接著小青發現許宣(方允均飾)也逃下金山來到斷橋,見了她倆反而倉皇逃躲,不禁怒火沖天,急往前趕(仍走‘蛇步’),加上幾個急速轉身和騰跳,使人產生‘滿腔憤恨一觸即發’的感覺。三人碰面之后,是戲中最精彩的一段,全劇高潮趨向頂點。演員在這里既豐富而又巧妙地運用了婺劇傳統表演方法。為了更突出小青剛烈的性格,演員不僅大量運用了武旦的傳統表演,而且還適當地吸取了某些花臉和武生的動作。許宣通常由文小生扮演,在這里卻大量運用了許多像‘搶背’‘前、后坐跌’‘跪跌’等等武戲的動作,而另一方面又因為它是文戲,動作上卻又必須很好地掌握分寸。婺劇許宣的這段表演既強烈而又干脆利落,確是別出心裁,下過一番苦功。”[17]

1960年8月,對婺劇界來說,絕對是個值得紀念的日子。上海戲劇學院為了提升婺劇的表演品味,特安排導演郭東籬執導由江山婺劇團演出的《三請梨花》。扮演薛丁山的余素娟說:“這些導演,都是以啟發為主。他們跟我們說,凡是臺詞都有它的潛臺詞,要有內心獨白,要創作人物,要深挖人物的內心感情,等等。這些都是我在劇團里從來沒有聽說過的話。”[7]496她還說,來上海之前,她還不知道演戲還有演人物一說。舊戲班時代,“所謂的排戲就是由那些舞臺經驗足一點的藝人說說戲而已。就是說戲,有時也沒有正兒八經地教。他在臺上演,你在旁邊看,教教你的臺詞,告訴你唱什么調,他就叫你上臺演出,一點都不正規”[7]532。

因為有這次合作,1962年,上海戲劇學院又安排章琴為浙江婺劇團執導《雙陽公主》。從此,婺劇表演開始與話劇表演接軌,講究生活的體驗和對人物的把握,而淡化傳統的行當、程式表演。

有了這些探索作根底,婺劇表演精致化程度越來越高,表演越來越有品位,20世紀80年代中期由徐勤納編導的《白蛇前傳》就是代表。張建敏飾演白素貞,陳美蘭飾演小青,趙姝珠、周志清飾演許仙。葛素云是陳美蘭的老師,她認為陳美蘭的表演天賦相當高。她說:“她演《白蛇前傳》的小青,是與穆桂英不同類型的人物,演得很有特色,全國戲曲同類角色的演員沒有她這種表演的。當時,趙姝珠演許仙,張建敏演白素貞,她們三人搭配表演轟動一時,所謂‘跌死許仙,唱死白蛇,做死小青’,就是觀眾從她們的演出中概括出來的。”[6]494陳美蘭就是憑著她在《白蛇前傳》中出色的表演獲得第六屆中國戲劇梅花獎,可謂實至名歸。徐勤納說:“《白蛇前傳》之所以演了上千場,連續30年盛演不衰,原因就在老戲新排。”[3]245所謂“老戲新排”,就是打破傳統婺劇的表演路徑,重新組織婺劇的表演形式,形成新的婺劇表演風格。一句話,“老戲新排”的過程就是表演民間性趨向精致化的過程。

需要說明的是,婺劇藝人在嘗試婺劇表演精致化的過程中,并沒有排斥或減少婺劇民間化的傳承,反而強化了婺劇表演民間性的藝術處理,與婺劇表演的精致化互為表里,互相生發,如前述之陳美蘭在《轅門斬子》中賦予穆桂英的“野性”表演就是一例。