南四湖斜拉橋壓重的優化研究

李利軍 張國民姚輝瑞徐常澤趙貴輝

(1.山東建筑大學 交通工程學院,山東 濟南250101;2.山東省交通規劃設計院有限公司,山東 濟南,250031;3.商河縣建筑工程質量檢測有限公司,山東 濟南251600)

0 引言

斜拉橋跨越能力強,適用范圍廣[1-3],對于主跨<400 m 的斜拉橋,混凝土梁斜拉橋有著更強的競爭能力。 為了降低混凝土梁斜拉橋的造價,邊中跨比一般控制在0.40~0.45 且不設置輔助墩。 在無輔助墩斜拉橋中汽車荷載作用下,過渡墩支座處易出現負反力,不利于結構受力,通常在邊跨梁端一定范圍內需配置相應的壓重[4-5]。 因此,對邊跨進行壓重處理成為了改善此橋型內力狀態常用的方法,應給予邊跨壓重問題足夠的重視[6]。 此外,在主梁對稱施工過程中,邊跨主梁梁段往往較輕,此時壓重作為平衡重施加在邊跨主梁中。 合理的壓重設置,不僅是消除或減小施工與成橋時墩臺處支座負反力最直接、最有效的方法,而且能夠改善斜拉橋塔梁施工、成橋及使用階段的力學性能[7-9]。

南四湖斜拉橋為雙塔雙索面混凝土梁斜拉橋,根據橋梁受力特性優化研究了其壓重方案。 一般來說,橋梁結構優化設計的主要目的是使結構的受力及造價最優,而傳統設計方式未考慮在滿足規范要求的前提下尋求最優的設計方案[10]。 這種情況下,優化設計就顯得很有現實意義。 由于斜拉橋在邊跨設置壓重會對主梁及主塔的變形及內力產生顯著影響,壓重的設置情況應綜合比較主梁變形、彎矩的均勻性、主塔最大彎矩及塔頂位移來確定[11-12]。 其原設計壓重方案中索塔內力及塔頂位移較大,考慮如何在不產生邊墩負反力情況下優化結構受力是該壓重方案調整的基本原則。 該研究能為此橋后續運營提供理論依據,亦可為同類型斜拉橋的設計施工提供可靠參考。

1 工程概況

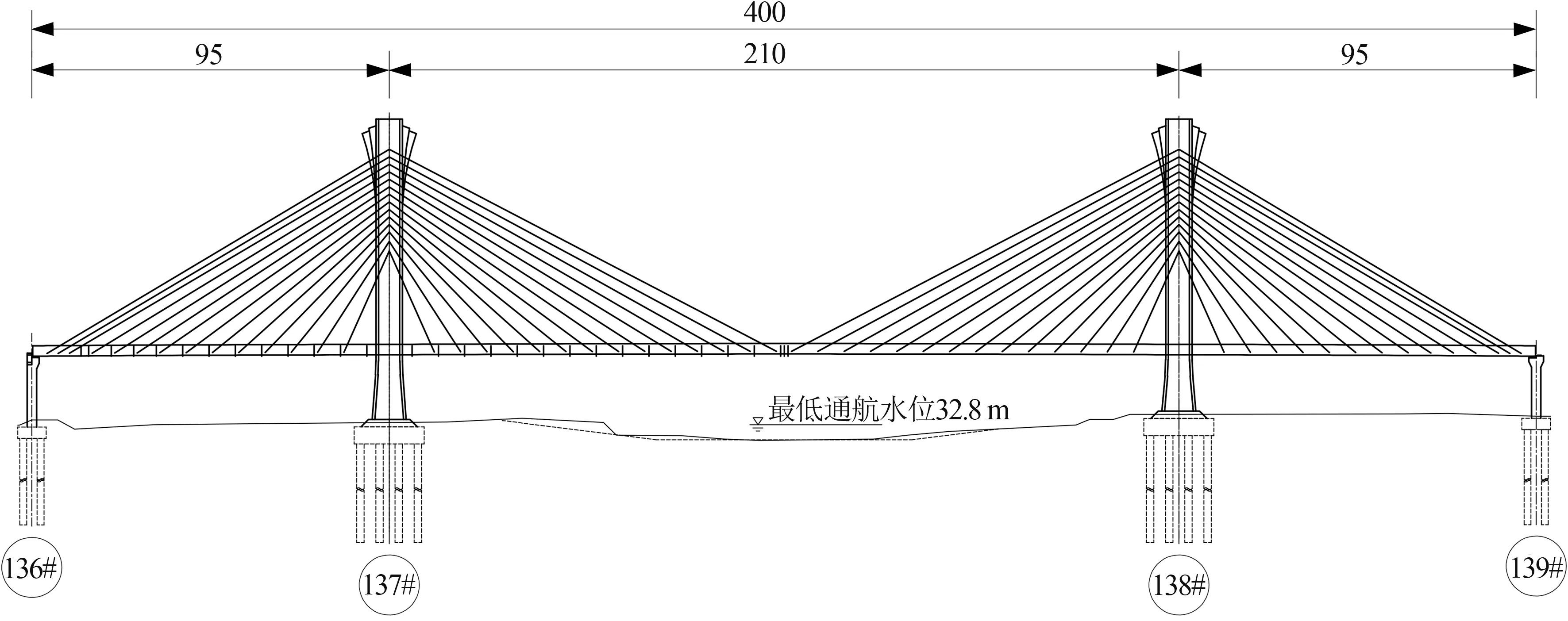

南四湖特大橋位于濟寧市微山縣和魚臺縣境內,是日照(嵐山)至菏澤公路和棗莊至菏澤段跨越南四湖的一座特大橋,起點位于微山縣兩城鎮黃山三村南,終點位于湖西濱湖大道西側的魚臺縣張黃鎮梁崗村,主線橋全長9 889 m。 南四湖特大橋主航道橋位于京杭運河主航道,其長為(95+210+95)m=400 m 的雙塔雙索面斜拉橋(南四湖斜拉橋),其結構體系為半漂浮體系,由塔墩固結,主梁在橋塔及共用墩處設豎向支承,并在橋塔與主梁之間設置橫向與縱向限位裝置。 采用雙向四車道高速公路標準建設,設計速度為120 km/h,設計汽車荷載等級為公路Ⅰ級,如圖1、2 所示。

圖1 南四湖斜拉橋橋型布置圖/m

圖2 南四湖斜拉橋橫向圖

南四湖斜拉橋主要構件如下:

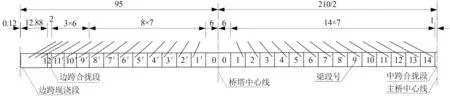

(1) 主梁 采用雙邊箱斷面砼主梁,中心梁高為2.7 m、橋面板厚度為28 cm,順橋向每間隔3.5、3.0 m設置一道橫隔板,共57 個梁段。 主梁標準橫斷面、梁段劃分分別如圖3、4 所示。

圖3 主梁標準橫斷面圖/m

(2) 斜拉索 呈平面扇形分布,兩側雙索面布置,斜拉橋塔上豎向索距分別為2.0、2.2 和2.5 m,梁上水平索距分別為7.0、6.0、3.0 m。

(3) 索塔 橋塔為H 形橋塔,分為上塔柱和下塔柱,為鋼筋混凝土結構。 截面采用單箱單室空心箱形截面。 橋塔上塔柱高為66.2 m、137#下塔柱高為13.7 m、138#下塔柱高為11.5 m。 順橋向上塔柱寬為7.0 m、下塔柱寬為7.0 ~9.0 m,按照圓弧形變化。上塔柱壁厚為80/90 cm、 下塔柱底部壁厚為120 cm,底部設2 m 高實心段。 橫橋向上塔柱寬為3.5 m、下塔柱寬為3.5 ~6.0 m。 橫梁采用單箱單室截面,預應力混凝土結構。 拉索橋塔采用鋼錨梁和混凝土錨塊構造兩種方案錨固。

(4) 約束體系 橋塔處設置豎向支座、橫向抗風支座,縱向設置彈性限位索;共用墩設置豎向支座,墩頂處設置橫向限位裝置。

(5) 橋塔基礎 采用分離式基礎,承臺厚4.5 m、承臺橫橋向寬為13.5 m、順橋向長為18.6 m,每個承臺下設12 根直徑為2.0 m 的鉆孔灌注樁。

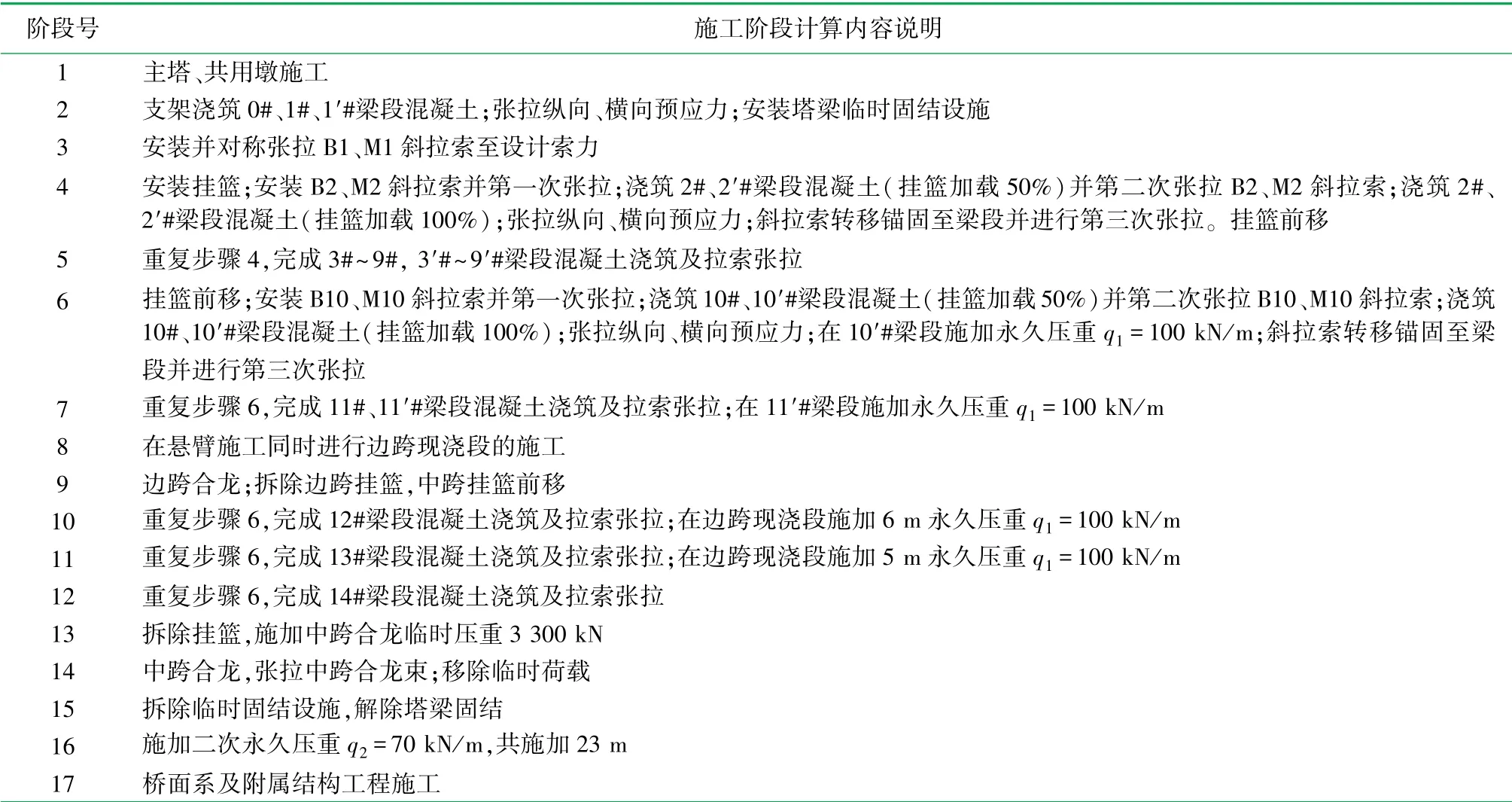

施工流程及階段劃分見表1。

圖4 主梁梁段劃分圖/m

表1 施工階段及施工步驟劃分表

2 邊跨壓重優化

2.1 設計邊跨壓重

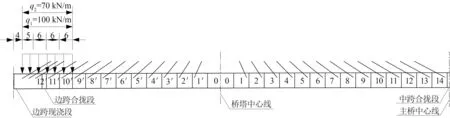

南四湖斜拉橋設計邊跨壓重如圖5 所示。 壓重布置在邊跨10′#、11′#及邊跨現澆段梁段內,距離梁端部4 m,總長度為23 m。 邊跨壓重分兩次施加,第一次壓重集度q1=100 kN/m,壓重隨施工階段進行;全橋合龍以后施加第二次壓重,集度為q2=70 kN/m。 壓重采用高密度鐵砂混凝土,要求堆重30 kN/m3,壓重塊件應均勻放置在壓重槽中,全橋共需260 m3。

圖5 邊跨主梁壓重布置示意圖/m

2.2 優化后(成橋)邊跨壓重

成橋邊跨壓重如圖6 所示。 取消表1 中6、7 階段的永久壓重,其他施工階段及施工步驟保持不變。即取消邊跨10′#、11′#第一次壓重,壓重布置在邊跨現澆段梁段內,距離梁端部4 m,總長度為11 m,第一次壓重集度及施工階段不變;第二次壓重保持不變。 與優化前的方案相比共節約壓重80 m3。

圖6 優化后邊跨主梁壓重布置示意圖/m

3 邊跨壓重優化分析

3.1 有限元模型

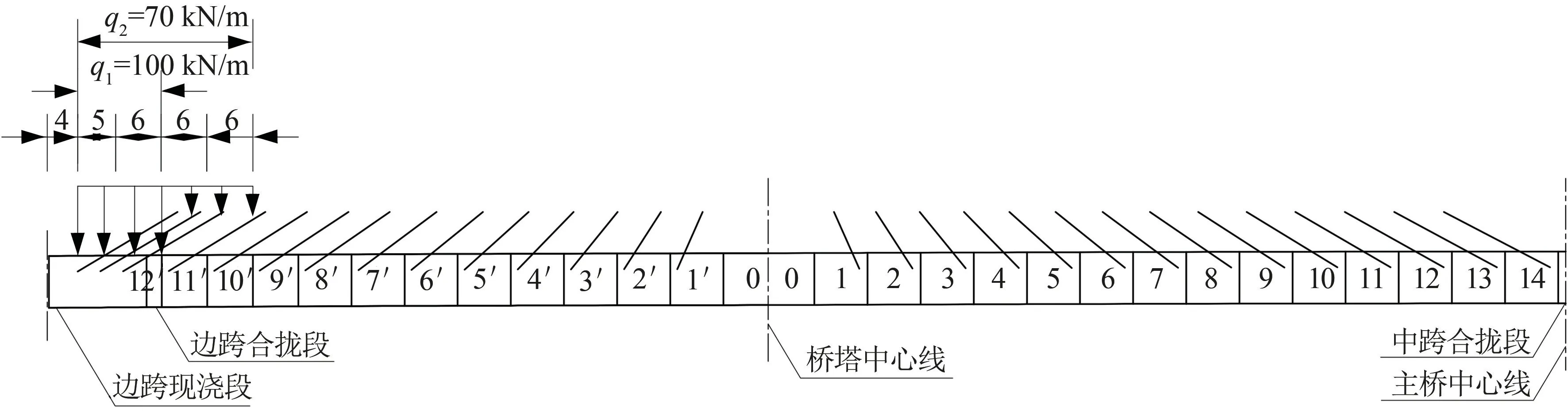

主橋采用前支點掛籃工法懸臂澆筑施工,由索塔朝兩側對稱施工。 主橋施工順序見表1。 先邊跨合龍,再中跨合龍; 合龍后調整全橋二次索力; 進行橋面二期鋪裝并安裝橋面附屬設施。 結構模擬計算采用有限元仿真軟件TDV 建立正裝有限元模型,以原竣工實測線形和主梁重心軸與拉索索點的對應關系確定主梁節點和拉索梁端錨固點的坐標。 其中,主梁和索塔為混凝土梁單元,拉索采用索單元模擬。 全橋劃分主梁單元248 個、索塔單元112 個,計算模型如圖7 所示。

圖7 全橋有限元模型圖

3.2 成橋狀態受力分析

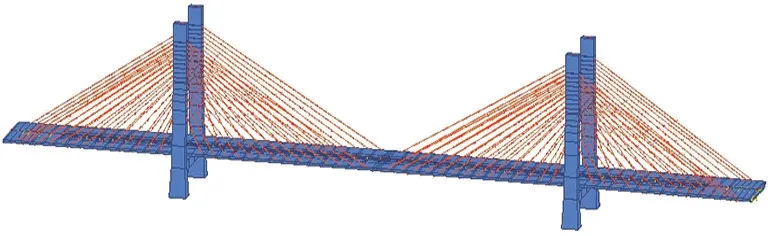

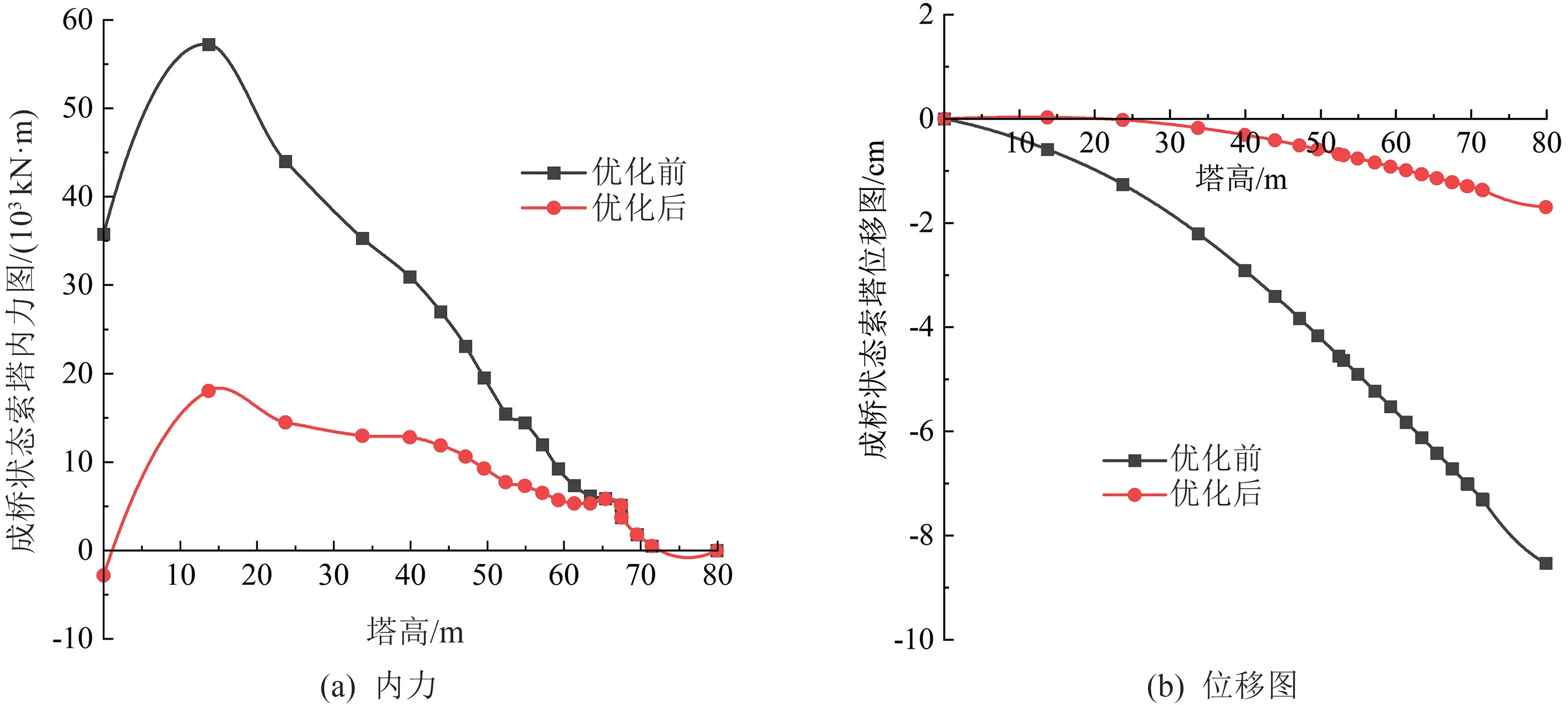

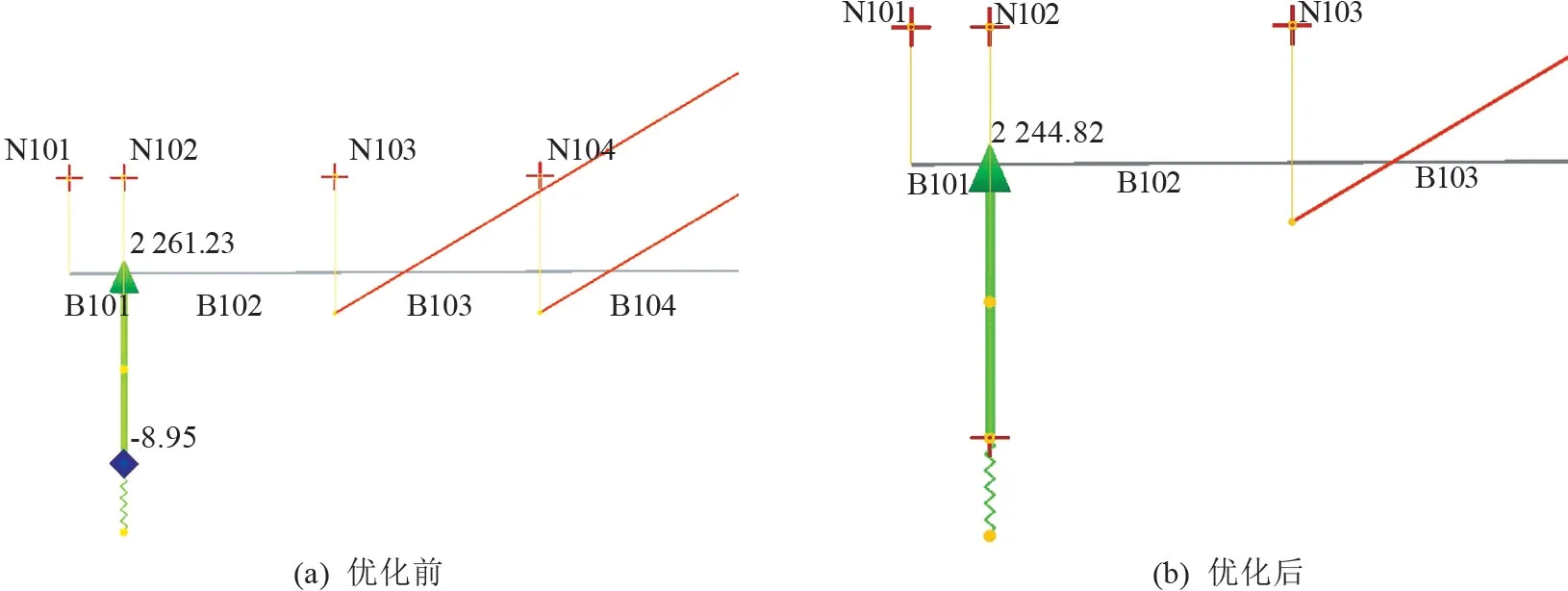

分別對施工圖設計及優化后的壓重進行有限元數值模擬,對比分析成橋狀態恒載下,構件內力、位移、支撐反力計算結果如圖8 ~10 所示。 優化前,主梁的最大彎矩為102 213 kN·m,發生在主跨四分之一處;索塔的最大彎矩為622 44 kN·m,發生在下橫梁處;索塔最大順橋向位移為0.09 m,發生在塔頂,向河岸側傾斜;梁端支座反力為2 261 kN。 優化后,主梁的最大彎矩為102 726 kN·m,發生在主跨四分之一處;索塔的最大彎矩為23 117 kN·m,發生在下橫梁處;索塔最大順橋向位移為0.024 m,發生在塔頂,向河岸側傾斜;梁端支座反力為2 244 kN。

圖8 成橋狀態主梁內力圖

圖9 成橋狀態索塔內力、位移曲線圖

圖10 優化前、后成橋狀態梁端支座反力圖

3.3 運營狀態受力分析

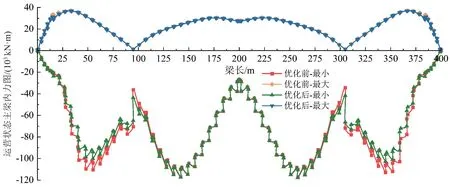

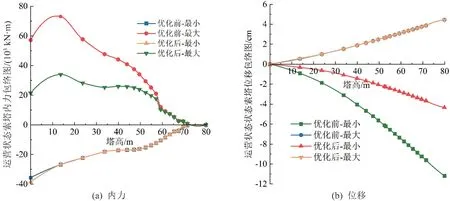

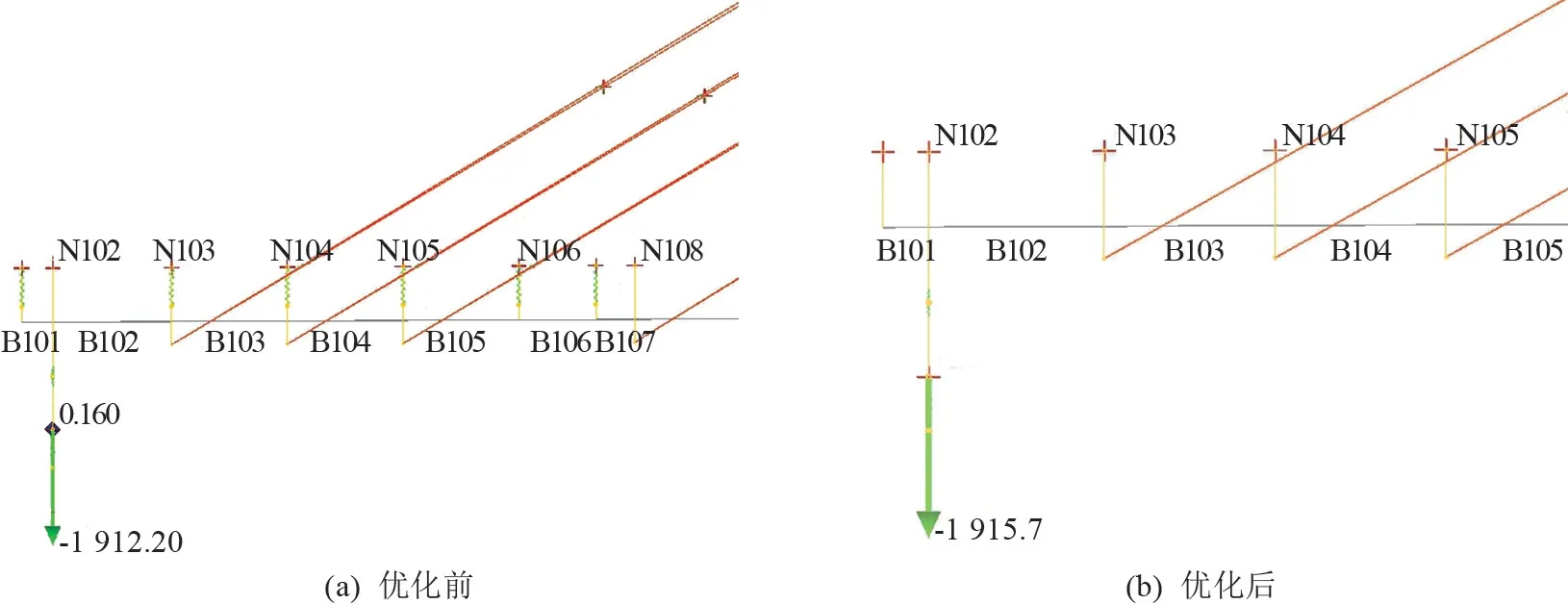

對施工圖設計及優化后的壓重分別進行有限元數值模擬,對比分析運營狀態下的構件內力、位移、支撐反力計算結果如圖11~13 所示。 優化前,主梁的最大彎矩為117 167 kN·m,發生在主跨四分之一處;索塔的最大彎矩為78 158 kN·m,發生在下橫梁處;索塔最大順橋向位移為0.11 m,發生在塔頂,向河岸側傾斜;車輛荷載作用下梁端不利支座反力為-1 912 kN。 優化后,主梁的最大彎矩為117 687 kN·m,發生在主跨四分之一處;索塔的最大彎矩為39 034 kN·m,發生在下橫梁處;索塔最大順橋向位移為0.045 m,發生在塔頂,向河岸側傾斜;車輛荷載作用下梁端不利支座反力為-1 916 kN。

圖11 運營狀態主梁內力圖

圖12 運營狀態索塔內力、位移曲線圖

圖13 優化前、后車輛荷載梁端支座反力圖

3.4 優化前后計算結果對比

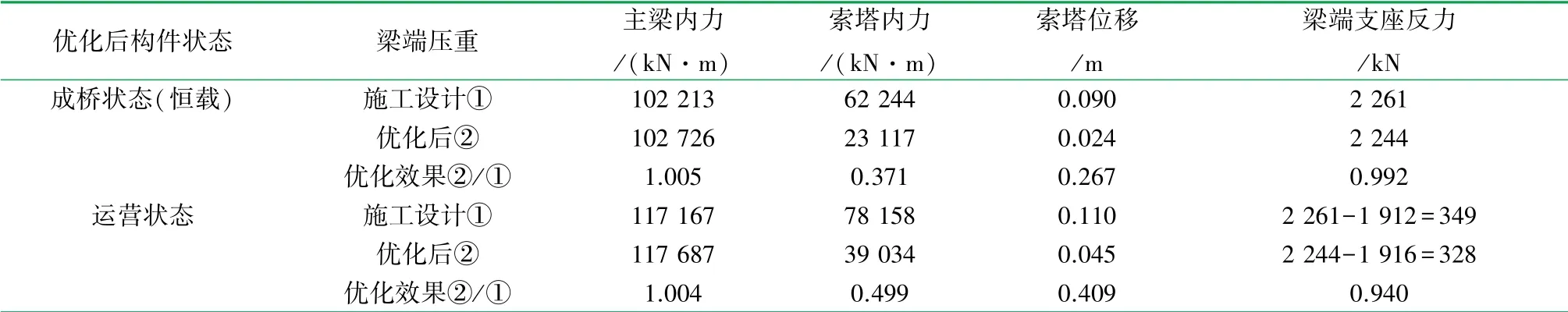

在保持斜拉索無應力索長不變的情況下[13-14],優化南四湖斜拉橋施工圖設計的梁端壓重[15-17],優化后構件在成橋狀態及運營狀態的內力、位移、梁端支撐反力計算結果對比見表2。

表2 構件優化前后計算結果對比表

4 結論

通過上述研究,得到的主要結論如下:

(1) 對南四湖混凝土斜拉橋梁端壓重的優化,極大的改善了成橋及運營狀態索塔的受力和變形,且對成橋狀態的改善更加明顯。 優化后索塔成橋狀態的內力和位移分別減小了62.9%、73.3%;運營狀態的內力和位移分別減小了50.1%、59.1%。

(2) 優化后成橋狀態最不利梁端支撐反力減小了0.8%,運營狀態減小了6%,優化前后均不會出現負反力。

(3) 壓重的優化對斜拉橋主梁內力的影響不大,優化后成橋狀態主梁的內力增大了0.5%,運營狀態增大了0.4%。

目前,南四湖斜拉橋已經通車,成橋狀態及運營狀態監控的結果與優化后的理論值吻合,結構運行良好。